特集:新型コロナによるアジア・ビジネスの変化を読み解く求められる柔軟なオフィス利用と加速するデジタル化(シンガポール)

過渡期迎えた不動産業界(前編)

2021年4月9日

新型コロナウイルス禍で1965年の独立以来最低の経済成長に落ち込んだシンガポールでは、2020年第4四半期(10~12月)にオフィス賃料が10年前の水準まで下落した。また、在宅勤務の普及加速でオフィス利用のあり方が変化しており、不動産開発各社もビジネスモデルの見直しを迫られている。デジタル技術を活用して入居企業向けの新たなサービスの創出を模索している点が特徴だ。シンガポールの地場不動産各社が新型コロナ禍に伴う変化にどのように対応しているか、前後編で伝える。

郊外のオフィス賃料、10年前のレベルまで低下

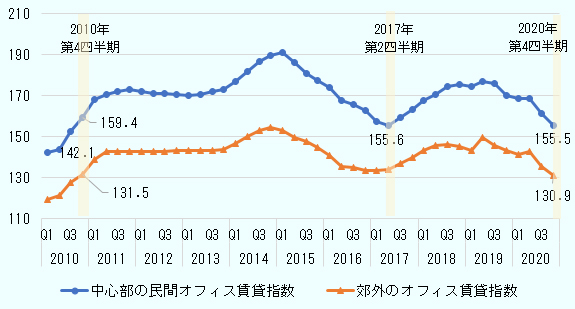

2020年のシンガポールのGDP成長率は新型コロナ禍によりマイナス5.4%と、1965年の独立以来の最大の落ち込み幅となった。オフィス賃料も新型コロナ禍の前から下落傾向にあったものの、下落の勢いは増している。都市再開発庁(URA)の不動産統計によると、同国中心部のオフィス賃料は2020年第4四半期に前年同期比8.5%下落した。景気の先行き不透明感が強まる中で、同国の郊外のオフィス賃料は10年前の水準にまで低下し、中心部でも3年半前並みの低水準となっている(図参照)。

(単位:1998年第4四半期=100)

出所:都市再開発庁(URA)REALISデータ

シンガポールでは、2020年4月7日から6月1日まで部分的ロックダウン「サーキットブレーカー」に踏み切った。その後、3段階の経済活動再開が進められ、同年12月28日から経済活動再開の最終段階「第3段階(ステージ3)」にある。2021年に入り、都心部ラッフルズプレースのオフィス街には人々のにぎわいが少しずつ戻りつつある。同年4月5日から従業員の上限について、在宅勤務が可能な従業員の50%から75%に引き上げられ、経済活動制限が徐々に緩和されている。しかし、在宅勤務の浸透に伴い、これまでオフィスで働いてきた人々の意識は変化している。地元英字紙「ストレーツ・タイムズ」が2020年10月に発表したアンケート調査(回答者:1,772人)によると、同国の労働者10人中8人が在宅勤務またはフレキシブルな勤務形態を好むと答え、オフィスでのフルタイム勤務を求めているのは1人にとどまった。

一方、景気の先行き不透明感が深まる中で、経営側は自社のオフィスのあり方を今後どうしていくべきか再検討を迫られている。不動産コンサルタント会社サビルスによると、2020年第4四半期のシンガポール・オフィス市場のレポート(2021年2月発表)で、「先行き不透明感が深まる中、企業各社は依然として、将来のオフィススペースの利用について判断する前に、これからのオフィス利用のトレンドの行方を見守っている」と指摘する。

求められるオフィス利用の柔軟性、コワーキングスペース需要が拡大

働き方の意識が変わり、企業の中には賃貸期間などが柔軟なコワーキングスペースを利用するケースも増えている。JR東日本がシンガポール都心部に2019年8月に開設したコワーキングスペース「One&Co」では、サーキットブレーカーの解除以降、日系企業を含む利用者が増えている。同コワーキングスペースの伊藤隆彦ゼネラルマネジャー(GM)は「新型コロナ禍を機に社員に柔軟な働き方を提供する動きが生まれ、それが2021年から顕在化している印象だ」と述べる。同氏によると、オフィスを縮小し、代わりに縮小分の受け皿としてコワーキングスペースを利用する企業が増えているという。また「利用者は対面でのネットワーキングを渇望している」とも語り、コワーキングスペースがそうした需要にも応えているとの見方を示した。

コワーキングスペースの事業者だけでなく、不動産開発会社も近年、コワーキングスペース経営に乗り出している。地場不動産最大手のキャピタランドは新型コロナ感染が拡大していた2020年5月、三井物産や東京建物と共同開発した最新の商業ビル「79ロビンソンロード」を竣工(しゅんこう)した。キャピタランドは都心部タンジョンパガーに建つこのビルに、多国籍企業の利用を意識したコワーキングスペース「ブリッジプラス」を設置した。企業ごとに専用スペースを確保しつつ、協働スペースの利用もできるように設計している。同社はその他にも産業向けの「ザ・ワークショップ(The Workshop)」や、両者の中間的な存在である「ザ・ワークプロジェクト(The Workproject)」など、企業ニーズに応じたコワーキングスペースを運営している(本特集記事の後編参照)。

「79ロビンソンロード」(ジェトロ撮影)

一方、オフィスという資産を持たずに、コワーキングスペースのサブスクリプションサービスを提供する企業もある。地場スタートアップのワーク・バディ(Work Buddy)が提供するサービスは、国内39カ所ある同社提携のコワーキングスペースを何回利用しても1カ月で299シンガポール・ドル(約2万4,518円、Sドル、1Sドル=約82円)というものだ。利用予約は同社のアプリを通じて行う。同社のジョッシュ・ゴーラブ共同創業者はジェトロのインタビューで、「自社サービスの利用者には、自宅の近所や取引先、子供の学校の近くと、多様な働く場所の選択肢がある。これがこれからの働き方のトレンドだと思う」語った。同社の会員数は2020年10月時点で約300人、特に新型コロナで利用が増え、それまでの主な利用者だったフリーランスや中小企業に加え、大企業の利用も増えたという。

新型コロナ機に加速するデジタル化

さらに、不動産開発各社は入居企業に安心して働ける環境を提供し、新たな付加価値を創出するためにも、新しいデジタルソリューションの導入に積極的になっている。大手不動産開発A社では、2019年に開発した入居企業向けのアプリの利用が新型コロナ流行を機に増えたのを受け、アプリの機能を追加した。例えば、ビル内にセンサーを設置して、アプリ上で室内の空気の環境がわかるようにした。また、入館手続きやエレベーターに乗る際も全てアプリで操作できるようにしている。同社のイノベーション担当は「その目的は、入居者がわれわれの保有するどのビルに入っても、何も触らずに済むようにすることだ」と語る。

A社は現在、アプリを通じて入手したデータを蓄積・格納するデータウエアハウスも構築している。入居企業から同アプリを通じて寄せられたコメントなど、さまざまなデータを蓄積し、分析可能にできるような環境を整えている。同担当者によると、同社には人工知能(AI)などスマートビルディングのソリューションを提供する中国や欧米など、日本を除くテック企業から積極的な売り込みを受けているという。

さらに、単にスペースを提供するだけでなく、最新テクノロジーを積極的に取り入れて、入居企業に新たな付加価値を提供する模索も始まっている。不動産大手キャピタランドは2020年10月、企業が特定の課題に取り組んで協業する拠点として、「スマート・アーバン・コイノベーション・ラボ」を開所した。同ラボでは、インテリジェントビル(高度情報化建築物)や自動運転などのスマートモビリティー、ヘルスケア、アグリテックなど、都市の課題解決に必要な技術ソリューションの共同開発に取り組んでいる。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・シンガポール事務所 調査担当

本田 智津絵(ほんだ ちづえ) - 総合流通グループ、通信社を経て、2007年にジェトロ・シンガポール事務所入構。共同著書に『マレーシア語辞典』(2007年)、『シンガポールを知るための65章』(2013年)、『シンガポール謎解き散歩』(2014年)がある。

閉じる

閉じる