特集:外国人材と働く世界最大の労働力輸出国フィリピンの現状と課題(前編)

世界中に多くの海外就労者を送り出す

2019年12月3日

日本に限らず、世界中に多くの海外就労者を送り出すフィリピン。その背景には、フィリピンの有する(1)若年層の高い人口比率と失業率、(2)高い英語力、(3)充実した政府のサポートという3つの特徴がある。連載の前半となる本編では、前述3点を巡るフィリピンの最新状況について統計を用いて解説する。後編は、フィリピン人の海外就労を支援する官民の機関や実際に日本で就労予定のフィリピン人へのインタビュー結果を基に、フィリピン人の日本での就労に際して直面する課題、日本での就労に対して持つイメージ、そして日本で2019年4月に改正された入管法によって新たに創設された在留資格「特定技能」を巡る現状と今後の展望について報告する。

国民の10人に1人が海外に移住

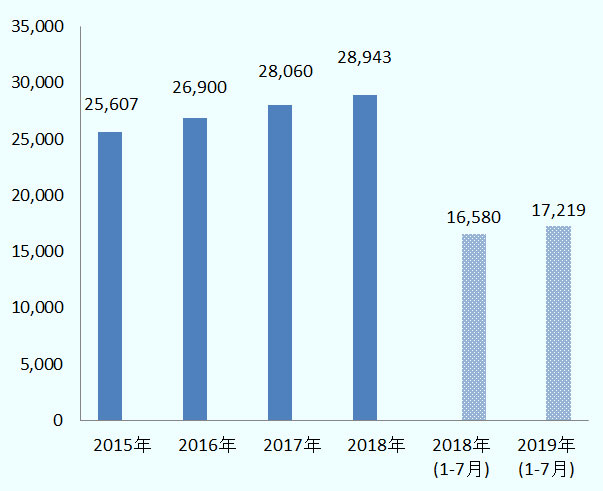

フィリピンは世界最大の労働力輸出国と言われ、国民の10人に1人に当たる約1,000万人が海外に居住、2018年の在外フィリピン人からの送金額が過去最高の289億4,300万ドルに達し、2019年1月から7月の累計も前年同期比3.9%増の172億1,901万ドルとなっている(図1参照)(2019年9月30日付ビジネス短信参照)。国内総生産(GDP)の約1割に相当するこうした海外からの送金が、フィリピン国内の消費市場を活性化させ、2012年以降7年連続で続いている6%以上の経済成長にも貢献している。

出所:フィリピン中央銀行(BSP)

若年層の高い人口比率と失業率

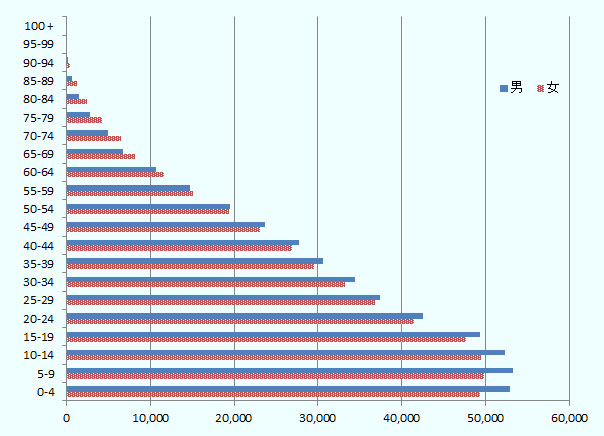

フィリピンは、同国の人口1億98万人のうち19歳未満の人口比率は44%で、インド(41%)、ベトナム(35%)、インドネシア(36%)、タイ(27%)、中国(24%)などと比較しても若年層の人口比率が高い(図2参照)。

出所:国連統計部

フィリピン統計庁(PSA)によると、2019年7月時点の国内の失業率は5.4%、不完全雇用率(基準労働時間数を下回り、より長く働くことを希望しかつ可能な状態の者の割合)は13.9%で、7月の失業率、不完全雇用率としては、ともに2005年以降で最も低い値となった(2019年9月18日付ビジネス短信参照)。

ただし、若年層(15歳から24歳)の失業率は14.4%と高く、国内の全失業者数243万2,000人のうち、若年層は110万6,000人と全体の45.5%を占めるなど、年齢が低いほど失業者数が多いことが分かる(表1参照)。フィリピン政府は2019年4月、「初回求職者支援法(First-Time Jobseekers Assistance Act)」を制定し、大学を卒業したばかりの学生や、中学や高校を卒業したが、まだ一度も職に就いたことがない求職者を対象に、就職活動において提出を求められる各種政府発行の文書や資料の発行手続き費用を免除するなど、若年層の就職活動を支援しており、毎年130万人の求職者が同法の恩恵を受ける、と試算している。

| 年齢 | 2019年7月時点 | 2018年7月時点 | ||

|---|---|---|---|---|

|

失業者数 (1,000人) |

割合 (%) |

失業者数 (1,000人) |

割合 (%) |

|

| 15歳~24歳 | 1,106 | 45.5 | 1,040 | 44.7 |

| 25歳~34歳 | 807 | 33.2 | 719 | 30.9 |

| 35歳~44歳 | 248 | 10.2 | 275 | 11.8 |

| 45歳~54歳 | 158 | 6.5 | 178 | 7.6 |

| 55歳~64歳 | 91 | 3.7 | 99 | 4.2 |

| 65歳以上 | 23 | 0.9 | 18 | 0.8 |

| 合計 | 2,432 | 100.0 | 2,329 | 100.0 |

出所:フィリピン統計庁(PSA)

また、最終学歴別に失業者数をみると、最多の38.2%が大学卒となっており、フィリピンでは学歴の高低と失業率は相関関係が見られないことが分かる(表2参照)。なお、フィリピン高等教育委員会(CHED)によると、フィリピンの大学進学率は23%で、シンガポールを除くASEAN9カ国の中で、タイ(53%)、ブルネイ(32%)、インドネシア(31%)、マレーシア(30%)、ベトナム(30%)に次ぐ6位である。

| 最終学歴 | 2019年7月時点 | |

|---|---|---|

|

失業者数 (1,000人) |

割合 (%) |

|

| 小学校卒 | 292 | 12.0 |

| 中学校卒 | 881 | 36.2 |

| 高校卒 | 127 | 5.2 |

| 専門学校卒 | 195 | 8.0 |

| 大学卒 | 929 | 38.2 |

| 学歴無し | 8 | 0.3 |

| 合計 | 2,432 | 100.0 |

出所:フィリピン統計庁(PSA)

一方で、在外フィリピン人労働者(OFW)の年齢、性別の内訳をみると、45歳未満が全体の82.5%を占め、その中でも25歳から34歳までの若い年齢が多く、特に女性はその傾向が強い(表3参照)。

| 年齢 | 合計 | 男性 | 女性 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

人数 (1,000人) |

割合 (%) |

人数 (1,000人) |

割合 (%) |

人数 (1,000人) |

割合 (%) |

|

| 15歳~24歳 | 122 | 5.3 | 54 | 5.3 | 69 | 5.4 |

| 25歳~29歳 | 460 | 20.0 | 172 | 16.9 | 288 | 22.4 |

| 30歳~34歳 | 545 | 23.7 | 224 | 22.0 | 322 | 25.1 |

| 35歳~39歳 | 441 | 19.2 | 196 | 19.3 | 247 | 19.2 |

| 40歳~44歳 | 329 | 14.3 | 155 | 15.3 | 172 | 13.4 |

| 45歳以上 | 402 | 17.5 | 215 | 21.2 | 186 | 14.5 |

| 合計 | 2,299 | 100.0 | 1,016 | 100.0 | 1,284 | 100.0 |

出所:フィリピン統計庁(PSA)

以上より、国内の若年層の高い失業率を背景に、海外での就労を選ぶ若いフィリピン人が多いことが分かる。

世界的にも高い英語力

国際教育機関EF Education Firstが2018年に発表した報告書![]() (6MB)によると、世界88カ国の英語力の国別ランキングで、フィリピンは14位、東南アジアではシンガポールに次ぐ2位となり、英語力が高い国として位置付けられている(表4参照)。かつて約50年間、米国の統治下にあり、英語を公用語とするフィリピンでは小学校1年生から英語の授業が始まり、その他の科目の授業も低学年から全て英語で行われる。これは、小学校を卒業するまでには英語力をつけて将来、英語圏の国で就労することに備えさせるという国の政策に基づくものである。また、フィリピン国内で外資系企業やコールセンターといったIT-BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)産業といった比較的賃金の高い分野の職種に就くためにも、英語力が必要となることも背景にある。

(6MB)によると、世界88カ国の英語力の国別ランキングで、フィリピンは14位、東南アジアではシンガポールに次ぐ2位となり、英語力が高い国として位置付けられている(表4参照)。かつて約50年間、米国の統治下にあり、英語を公用語とするフィリピンでは小学校1年生から英語の授業が始まり、その他の科目の授業も低学年から全て英語で行われる。これは、小学校を卒業するまでには英語力をつけて将来、英語圏の国で就労することに備えさせるという国の政策に基づくものである。また、フィリピン国内で外資系企業やコールセンターといったIT-BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)産業といった比較的賃金の高い分野の職種に就くためにも、英語力が必要となることも背景にある。

表4:世界の英語能力指数(2018年)

| 順位 | 国・地域名 |

|---|---|

| 1 | スウェーデン |

| 2 | オランダ |

| 3 | シンガポール |

| 4 | ノルウェー |

| 5 | デンマーク |

| 6 | 南アフリカ |

| 7 | ルクセンブルク |

| 8 | フィンランド |

| 9 | スロベニア |

| 10 | ドイツ |

| 11 | ベルギー |

| 12 | オーストリア |

| 順位 | 国・地域名 |

|---|---|

| 13 | ポーランド |

| 14 | フィリピン |

| 15 | スイス |

| 16 | ルーマニア |

| 17 | クロアチア |

| 18 | セルビア |

| 19 | ポルトガル |

| 20 | チェコ共和国 |

| 21 | ハンガリー |

| 22 | マレーシア |

| 23 | ギリシャ |

| 24 | スロバキア |

| 25 | ブルガリア |

| 26 | リトアニア |

| 27 | アルゼンチン |

| 順位 | 国・地域名 |

|---|---|

| 28 | インド |

| 29 | ナイジェリア |

| 30 | 香港 |

| 31 | 韓国 |

| 32 | スペイン |

| 33 | レバノン |

| 34 | イタリア |

| 35 | フランス |

| 36 | コスタリカ |

| 37 | ドミニカ共和国 |

| 38 | ベラルーシ |

| 39 | セネガル |

| 40 | ウルグアイ |

| 41 | ベトナム |

| 42 | ロシア |

| 43 | ウクライナ |

| 44 | マカオ |

| 順位 | 国・地域名 |

|---|---|

| 45 | ジョージア |

| 46 | チリ |

| 47 | 中国 |

| 48 | 台湾 |

| 49 | 日本 |

| 50 | パキスタン |

| 51 | インドネシア |

| 52 | アルバニア |

| 53 | ブラジル |

| 54 | エチオピア |

| 55 | グアテマラ |

| 56 | パナマ |

| 57 | メキシコ |

| 58 | スリランカ |

| 59 | ペルー |

| 60 | コロンビア |

| 61 | ボリビア |

| 62 | エジプト |

| 63 | バングラデシュ |

| 64 | タイ |

| 65 | エクアドル |

| 順位 | 国・地域名 |

|---|---|

| 66 | イラン |

| 67 | モロッコ |

| 68 | チュニジア |

| 69 | ホンジュラス |

| 70 | エルサルバドル |

| 71 | アラブ首長国連邦 |

| 72 | ニカラグア |

| 73 | トルコ |

| 74 | ヨルダン |

| 75 | ベネズエラ |

| 76 | シリア |

| 77 | アゼルバイジャン |

| 78 | クウェート |

| 79 | オマーン |

| 80 | カザフスタン |

| 81 | アルジェリア |

| 82 | ミャンマー |

| 83 | サウジアラビア |

| 84 | アフガニスタン |

| 85 | カンボジア |

| 86 | ウズベキスタン |

| 87 | イラク |

| 88 | リビア |

出所:EF Education First

フィリピン人の英語力の高さは、在フィリピンの日系企業もフィリピンの魅力の1つとして捉えている。ジェトロが実施した「2018年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査![]() (11MB)」によると、フィリピンの投資環境上のメリットとして最も多く挙げられたのが「言語・コミュニケーション上の障害の少なさ」であった(表5参照)。フィリピンでは、数百人、数千人のフィリピン人労働者を雇用する日系企業が少なくないが、通訳を必要とするベトナムやインドネシアと異なり、フィリピンは英語で直接従業員とコミュニケーションが取れることが、フィリピンの投資環境上のメリットとして捉えられている。

(11MB)」によると、フィリピンの投資環境上のメリットとして最も多く挙げられたのが「言語・コミュニケーション上の障害の少なさ」であった(表5参照)。フィリピンでは、数百人、数千人のフィリピン人労働者を雇用する日系企業が少なくないが、通訳を必要とするベトナムやインドネシアと異なり、フィリピンは英語で直接従業員とコミュニケーションが取れることが、フィリピンの投資環境上のメリットとして捉えられている。

| 順位 | 回答項目 | 回答率(%) |

|---|---|---|

| 1 | 言語・コミュニケーション上の障害の少なさ | 60.8 |

| 2 | 人件費の安さ | 58.4 |

| 3 | 市場規模/成長性 | 45.6 |

| 4 | (法人税、輸出入関税など) 税制面でのインセンティブ | 40 |

| 5 | 従業員の雇いやすさ(一般ワーカー、一般スタッフ・事務員など) | 30.4 |

出所:ジェトロ「2018年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査![]() (11MB)」

(11MB)」

こうした高い英語力がフィリピン人の海外就労に対するハードルを下げ、人口の1割に当たる約1,000万人のフィリピン人が海外に居住するという現在の状況を生んでいると考えられる。

充実した政府のサポート

フィリピン政府は、GDPの約1割に相当する金額をフィリピン国内に送金する在外フィリピン人を手厚く保護している。

フィリピンでは、労働雇用省(DOLE)傘下の海外雇用庁(POEA)、海外労働者福祉局(OWWA)、国際労働局(ILAB)、大統領府傘下の海外移住委員会(CFO)、外務省など、複数の省庁・機関がフィリピン人による海外労働に関する許認可権限を持つが、その中でも中心的な役割を果たしているのがPOEAである。

POEAは、海外で就労するフィリピン人の管理や、フィリピン人を海外に送り出すエージェント(以下、送り出し機関)に対する許認可権限を有する、DOLE所管の政府機関である。従って、全ての送り出し機関はPOEAから認定を受け、ライセンスの交付を受ける必要がある。POEAはさらに、フィリピン人の送り出し相手国の政府と連携して、フィリピン人の就労制度の運用やフィリピン人の保護を行い、それらに関する両国間の協議に際して、フィリピン政府側の窓口となる。例えば、日本で2019年4月に改正された入管法に基づいて新しくつくられた在留資格「特定技能」に関する日比両政府間の連絡窓口は、日本の出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課およびPOEAと定められている(2019年3月27日付ビジネス短信参照)。

海外で働くフィリピン人に提供するPOEAの支援サービスは、主に以下の通りである。

- 海外渡航前のオリエンテーションセミナーの開催

- 海外の労働市場や就労可能な職種、待遇などの情報提供

- 海外雇用者がフィリピン人労働者に対して違法行為や契約違反を行った場合の対応、訴訟費用などの支援

- NGOや労働者団体とのネットワーク構築支援

- 帰国時の各種支援

また、海外在住のフィリピン人労働者による、フィリピン帰国時の起業や新しいビジネスの立ち上げの容易化を図るべく、フィリピン政府は2019年7月下旬に開会した国会において、「OFWビジネス・インセンティブ法(下院第1440号)」を審議している。同法案は、OFWがフィリピンで起業する際の資金調達、トレーニング、市場マーケティング、情報収集といった面で政府が支援を行い、よりビジネスがしやすい環境・設備や、税制優遇制度を提供することを規定する(2019年9月6日付ビジネス短信参照)。

ドゥテルテ大統領は2019年6月に行った施政方針演説(SONA)において、現在、複数の省庁にまたがって所管されているフィリピン人の海外就労に関する許認可権限を、新しく創設する海外雇用省に一元化する方針を示し、労働雇用省(DOLE)が海外雇用省の創設法案を国会に提出したが、2019年10月31日現在で同法案は可決されていない。国家経済開発庁(NEDA)のアーネスト・ペルニア長官が同法案について、「今国会で審議されるべき優先法案ではなく、審議には数年の年月が必要」との意見を表明している(2019年9月11日付ビジネス短信参照)。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・マニラ事務所

坂田 和仁(さかた かずひと) - 2007年、ジェトロ入構。産業技術部、沖縄事務所、ソウル事務所、企画部企画課などを経て、2017年より現職。

閉じる

閉じる