特集:現地発!アジア・オセアニア進出日系企業の今従業員の賃金上昇が最大の課題、人材育成・確保が重要(インド)

2019年4月26日

インドに進出する日系企業の大半は大企業で、業種は自動車産業が中心だ。しかし、所得水準の向上、都市化の進展、外国文化の流入などを背景に、進出業種の多様化が進んでいる。ジェトロは2018年10~11月、「2018年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査![]() (10.1MB) 」(以下、日系企業調査)を実施し、12月に結果を公表した。本稿ではこの調査結果を基に、在インド日系企業の事業展開や経営上の課題、最近のトピックについて、3回に分けて報告する。

(10.1MB) 」(以下、日系企業調査)を実施し、12月に結果を公表した。本稿ではこの調査結果を基に、在インド日系企業の事業展開や経営上の課題、最近のトピックについて、3回に分けて報告する。

インドにおけるB to Cビジネスへも進出機運

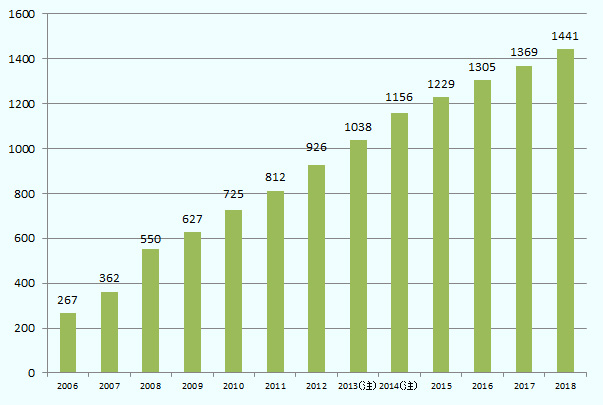

インド進出日系企業数は毎年着実に増加しており(図1参照)、在インド日本大使館とジェトロが整備した「インド進出日系企業リスト」によると、2018年10月時点で1,441社5,102拠点となっている(2018年12月26日付ビジネス短信参照)。消費市場の拡大や成熟に伴い、B to C ビジネスへの関心も高まっており、2018年には大手外食チェーンの吉野家が「IPPON」の名前でインド初出店、ユニクロも2019年秋にニューデリーに1号店をオープンすることを公表した。また、インドのスタートアップ企業への日本企業の関心が高まるにつれ、日本の金融、商社やベンチャー・キャピタルがインドでの拠点設置を検討する動きも出ている。

日系企業調査の対象は、アジア、オセアニア地域の計20カ国・地域に進出している日系企業で、インドにおける有効回答数は408社(製造業194社、非製造業214社)だった。このうち、大企業が320社、中小企業が88社を占める。

注1: 2006年は1月、2007年は2月、その他は各年10月時点。

注2: 2014年と2013年の企業数は2015年調査時の修正値。

出所:「インド進出日系企業リスト2018」(在インド日本大使館、ジェトロ)

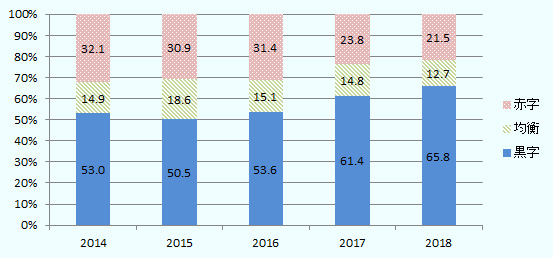

「黒字」企業の比率は過去最高

日系企業調査で、2018年の営業利益見込みを「黒字」と回答したインド進出日系企業は、過去最高となる65.8%となった(図2参照)。また、前年比で営業利益見込みが「改善」すると答えた企業の割合は53.5%と、調査対象国・地域の中でインドが最も高かった。営業利益見込みが改善する理由の上位3つは、「現地市場での売り上げ増加」(88.6%)、「生産効率の改善(製造業のみ)」(35.8%)、「輸出拡大による売り上げ増加」(22.9%)となっている。一般的にインドでのビジネスでは、利益が出るまでに時間を要し、長いスパンでの取り組みが必要な市場だと言われるが、近年は国内市場での売り上げ増加などを背景に、黒字企業の割合は増加傾向にある。

出所:「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」(ジェトロ)

今後1~2年の事業展開の方向性についても、72.8%(295社)が「拡大」と回答し、調査対象国・地域のうち、バングラデシュに次ぐ第2位の高さとなった。「拡大」の理由の上位3つは、「現地市場での売り上げ増加」(87.8%)、「成長性、潜在力の高さ」(59.7%)、「輸出拡大による売り上げ増加」(23.1%)となっており、巨大な国内市場の開拓のみならず、コスト競争力を強化し輸出を通じて売り上げを伸ばすことも視野に入れる企業が多い。

最大の課題は「従業員の賃金上昇」

営業利益見込みなどが上向く一方で、経営上の問題点も調査結果から浮かび上がる。インド進出日系企業が抱える経営上の問題点で最も回答が多かった項目が「従業員の賃金上昇」だ。地域ごとの雇用・労働面での問題点という視点で見ても、これが最大の共通課題といえる(表1参照)。インドではここ数年、地域や業種による違いはあるものの、平均昇給率が約10%と高止まりしている。ジェトロとインド日本商工会が18年6月に発表した「第12回賃金実態調査概要」によると、全国平均昇給率は、スタッフが10.4%(2017年実績)から10.2%(2018年見込み)、ワーカーは12.1%から10.8%に若干鈍化する見通しではあるが、高水準にあることに変わりはない。

賃金上昇に次ぐ雇用・労働面の問題点としては、北部のハリヤナ州、ラジャスタン州、南部のタミル・ナドゥ州、カルナータカ州などの日系製造業の集積地では、「従業員の質」や「従業員の定着率」の回答率が高いことが分かる。こうした産業集積地では人材ニーズが高く、技術力などを持つ優秀な人材を獲得するための競争は激しい。どのようにして離職を防ぐかということが課題となっているもようだ。タミル・ナドゥ州や西部のマハーラーシュトラ州などでは、「管理職、現地責任者の現地化が困難」との回答が他地域に比べて低く、他地域より人材の現地化が進んでいる様子が見て取れる。西部のグジャラート州では、「従業員の賃金上昇」の回答率が他州に比べて最も高かった。同州は自動車関連製造業の歴史が浅く、州内で経験者の確保が難しいため、進出企業は近隣州から人を採用しているのが現状だ。遠方での勤務の説得には、賃金アップという代償が求められるようだ。

表1:主要州における雇用・労務面の問題点(上位7項目、複数回答)(%)

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=289) | 72.25 |

| 2 従業員の質(n=178) | 44.50 |

| 3 従業員の定着率(n=130) | 32.50 |

| 3 日本人駐在員のコスト(n=130) | 32.50 |

| 5 中間管理職の採用難(n=100) | 25.00 |

| 6 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=74) | 18.50 |

| 7 一般スタッフ・事務員の採用難(n=59) | 14.75 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=36) | 70.59 |

| 2 日本人駐在員のコスト(n=19) | 37.25 |

| 3 従業員の質(n=17) | 33.33 |

| 4 一般スタッフ・事務員の採用難(n=14) | 27.45 |

| 5 中間管理職の採用難(n=13) | 25.49 |

| 6 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=11) | 21.57 |

| 7 従業員の定着率(n=10) | 19.61 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=89) | 77.39 |

| 2 従業員の質(n=55) | 47.83 |

| 3 従業員の定着率(n=41) | 35.65 |

| 4 日本人駐在員のコスト(n=38) | 33.04 |

| 5 中間管理職の採用難(n=25) | 21.74 |

| 6 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=20) | 17.39 |

| 7 一般スタッフ・事務員の採用難(n=15) | 13.04 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=18) | 72.00 |

| 2 従業員の質(n=17) | 68.00 |

| 3 従業員の定着率(n=14) | 56.00 |

| 4 中間管理職の採用難(n=9) | 36.00 |

| 4 日本人駐在員のコスト(n=9) | 36.00 |

| 6 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=8) | 32.00 |

| 7 技術者の採用難(n=7) | 28.00 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=8) | 80.00 |

| 2 中間管理職の採用難(n=5) | 50.00 |

| 3 技術者の採用難 (n=4) | 40.00 |

| 3 従業員の定着率(n=4) | 40.00 |

| 5 従業員の質(n=3) | 30.00 |

| 6 解雇・人員削減に対する規制(n=2) | 20.00 |

| 6 日本人駐在員のコスト(n=2) | 20.00 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=41) | 61.19 |

| 2 従業員の質(n=26) | 38.81 |

| 3 中間管理職の採用難(n=22) | 32.84 |

| 3 日本人駐在員のコスト(n=22) | 32.84 |

| 5 従業員の定着率(n=19) | 28.36 |

| 6 一般スタッフ・事務員の採用難(n=9) | 13.43 |

| 6 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=9) | 13.43 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=31) | 70.45 |

| 2 従業員の質(n=19) | 43.18 |

| 3 従業員の定着率(n=15) | 34.09 |

| 4 日本人駐在員のコスト(n=13) | 29.55 |

| 5 中間管理職の採用難(n=8) | 18.18 |

| 6 技術者の採用難(n=7) | 15.91 |

|

7 一般スタッフ・事務員の採用難(n=6) 解雇・人員削減に対する規制(n=6) |

13.64 |

| 項目 | 割合 |

|---|---|

| 1 従業員の賃金上昇(n=50) | 76.92 |

| 2 従業員の質(n=28) | 43.08 |

| 3 従業員の定着率(n=21) | 32.31 |

| 3 日本人駐在員のコスト(n=21) | 32.31 |

|

5 中間管理職の採用難(n=16) 管理職、現場責任者の現地化が困難(n=16) |

24.62 |

| 6 一般スタッフ・事務員の採用難(n=9) | 13.85 |

|

7 解雇・人員削減に対する規制(n=7) 特に問題はない(n=7) |

12.31 |

出所:「2018年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」(ジェトロ)

採用手段の多様化が質の確保のカギ

昇給率の高まりによる賃金上昇、あるいは離職率上昇とそれに伴う新規採用コストの増加に対応するため、本業の売り上げ拡大はもちろん、業務効率化によるコスト削減や、社員の定着を促すための福利厚生の充実に取り組む企業が多い。従業員の質の確保については、採用候補先の新規発掘も一案だ。人材要件・募集要項を明確化した上で、人材派遣会社の利用に加え、大学訪問やインターネット、新聞への求人広告掲載など、採用手段の多様化を図ることで、これまでとは異なる母集団にアプローチすることができる。さらには、地元の産業訓練所(ITI)や大学との連携強化による地元人材へのアプローチ方法確立などについて検討することが重要だろう。

最近では「日本式ものづくり学校(JIM)」(注)の活用も有益だ。JIMは中長期的に日本企業の求める人材層の拡大に寄与するものとして期待されており、インド進出日系企業が設立した人材育成機関8校をJIMとして認定している(表2参照)。JIMでは、研修生を周辺の日系企業に一定期間派遣しOJTを実施する。残りの日程はトレーニングセンターで座学実施というプログラムもある。JIMの活用がより優秀な従業員の確保と育成、さらにはマネジメント層の現地化を進めることにもつながるはずだ。

| 企業名(日本・インド) | 学校名 | 所在地 | 開校日 | 学生・学年数 |

|---|---|---|---|---|

| スズキ | Maruti Suzuki JIM (Ganpat Vidyanagar, Mehsana) |

グジャラート州 メーサナ |

2017年 8月1日 |

420人 1年又は2年コース |

| トヨタ自動車 | Toyota Technical Training Institute |

カルナタカ州 バンガロール |

2017年 8月10日 |

64人 3年コース |

| ダイキン工業 | Daikin Japanese Institute of Manufacturing Excellence |

ラジャスタン州 ニムラナ |

2017年 8月17日 |

31人 2年コース |

| ヤマハ発動機 | YAMAHA MOTOR NTTF Training Center (YNTC) |

タミル・ナドゥ州 チェンナイ |

2017年 7月21日 |

40人 4年コース |

| 日立建機 | TaTa Hitachi JIM |

カルナタカ州 ダルワット |

2017年 12月8日 |

30人/学年 3年コース |

| アーレスティ | Ahresty Japan-India Institute for Manufacturing |

ハリヤナ州 バワル |

2018年 7月9日 |

43人/学年 1年コース |

| 豊田通商 | Toyota Tsusho NTTF Training Centre |

グジャラート州 マンダル |

2018年 9月24日 |

35人/学年 3年コース |

| テルモ | TPLJIM |

ケララ州 トリバンドラム |

2018年 12月11日 |

50人/学年 18か月コース |

出所:経済産業省ホームページを基に作成

- 注:

- 日本式ものづくり学校(Japan-India Institute for Manufacturing:JIM)は、日本式の規律やものづくりの技能をインドの若者に教える人材支援プログラム。日本・インド両政府と日本企業の官民一体で進める技能移転推進プログラムの柱の1つであり、大学での寄付講座(JEC)設置と合わせ、10年間で3万人の日本式ものづくり人材の育成を図る。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・チェンナイ事務所

坂根 良平(さかね りょうへい) - 2010年、財務省入省。近畿財務局、財務省、証券取引等監視委員会事務局、金融庁を経て、2017年6月からジェトロ・チェンナイ事務所勤務。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・アーメダバード事務所

丸崎 健仁(まるさき けんじ) - 2010年、ジェトロ入構。ジェトロ・チェンナイ事務所で実務研修(2014年~2015年)、ビジネス展開支援部、企画部海外地域戦略班(南西アジア)を経て、2018年3月よりジェトロ・アーメダバード事務所勤務。

閉じる

閉じる