大阪・関西万博から世界へ、サステナビリティの社会実装これからの企業と人権(日本)

リスク管理と企業価値の向上

2025年9月17日

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は、準備・運営を通じ、持続可能性の実現を目指している(本特集「大阪・関西万博、持続可能な運営通じSDGs達成目指す(日本)」参照)。サステナビリティとも言われる持続可能性は、将来の世代が必要とする資源や環境を守りつつ、現在の社会や経済を発展させ続けることを意味する。持続可能性への配慮は、社会全体に浸透しつつある。

しかし、これほど大規模な国主導の国際イベントで持続可能性を実現するのは、挑戦的な目標でもある。高みを目指す2025年日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会)の取り組みを通じて、企業が持続可能性に取り組む際のヒントを探っていきたい。

万博全体を貫く2つの方針、持続可能性の実現に挑む

博覧会協会ではまず、万博全体を貫く2つの方針、「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針」と「人権方針」を策定した。それに基づいて、「EXPO 2025グリーンビジョン」「調達コード」などを定めた。

人権方針では、来場者や出展者、会場内スタッフなど、万博に関わる全ての人の「人権」を尊重することを定めた。また、「EXPO 2025グリーンビジョン」に基づいて、脱炭素・資源循環など「環境」に配慮。さらには、「持続可能な調達コード」に沿って、同コードを守る企業から物品・サービスを調達して、万博を成立させることを目指している。

博覧会協会では、これらの取り組みの中心を担う持続可能性局を設置し、テーマごとにワーキンググループ(WG、注1)を立ち上げた。メンバーは研究者や法曹関係者など、多様な分野の有識者で、開幕の3年以上前から準備を進めたWGもある。

持続可能性は、人権尊重概念を内包

硬い言葉の響きから、「人権尊重」は自分とは縁遠いものと感じる人も多いだろう。しかし人権とは「人種、国籍、性別などを問わず、全ての人が生まれながらにして持つ権利」だ。となると、誰もが当事者ということになる。

また、強制労働やハラスメントといった人権侵害への対策だけが人権尊重の全てではない。例えば、リサイクルやリユースしやすい持続可能性の高い製品を生み出したり、廃棄物を減らしたりすることは、環境破壊を防ぐ。それがひいては、人々の健康を守ることにつながっていく。これも「人権尊重」だ。昨今は、環境破壊が要因の1つになって異常気象が発生し、人命を脅かしている。そうした現状をみると、「環境問題」と「人権尊重」が切り離せないことは明らかだろう。持続可能性は、環境への配慮と人権尊重をともに内包していると言えるのだ。

人権WGでは、万博全体を貫く「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針」に沿い、人権尊重の概念を持続可能性に内包した「人権方針」を策定した。ジェトロ・アジア経済研究所新領域研究センターの山田美和上席主任調査研究員は、「人権の概念を持続可能性の枠組みで捉え直したことが、大阪・関西万博の革新的な点」と述べている。なお同研究員は、人権WGおよび持続可能な調達WGのメンバーを務める。

グリーバンスメカニズムの一環として通報システム導入

博覧会協会の持続可能性局は、協会内での説明会や関係者用のポータルサイトなどを通じて、人権方針の周知と啓発に努め、内部ステークホルダーからの声を集めてきた。

人権方針に沿って実現したのが人権に関する通報受付窓口の設置![]() (注2)だ。人権に関連する問題が発生した場合に、公式ウェブサイトで公開している「通報フォーム」(ワードファイル形式)をダウンロードして入力し、メールまたは郵送で通報する仕組みである。通報フォームは、通報者に不利益が生じないよう配慮されている。通報者から通報が提出されると、図のフローで対応が進むことになる。

(注2)だ。人権に関連する問題が発生した場合に、公式ウェブサイトで公開している「通報フォーム」(ワードファイル形式)をダウンロードして入力し、メールまたは郵送で通報する仕組みである。通報フォームは、通報者に不利益が生じないよう配慮されている。通報者から通報が提出されると、図のフローで対応が進むことになる。

図:通報システムの対応フローチャート

出所:大阪・関西万博ウェブサイトを基にジェトロ作成

「人権通報窓口」では、2025年5月時点で56件の申し立てを受け付け、進捗・対応状況を公表している(「人権に関する通報受付窓口における通報の受付及び処理の状況について」参照![]() (699KB))。また、ウェブサイトで公表するだけではない。例えば、万博全体を通した「ビジネスと人権」の取り組みや企業の実践例などについて講演会を開催(2025年7月4日付ビジネス短信参照)。積極的に外部へ情報発信している。仕組みを構築するだけでなく、情報発信も含めて実効性を確保している点は、企業が通報窓口を設置・運用する際の参考になる。

(699KB))。また、ウェブサイトで公表するだけではない。例えば、万博全体を通した「ビジネスと人権」の取り組みや企業の実践例などについて講演会を開催(2025年7月4日付ビジネス短信参照)。積極的に外部へ情報発信している。仕組みを構築するだけでなく、情報発信も含めて実効性を確保している点は、企業が通報窓口を設置・運用する際の参考になる。

関わる人が見えると、人権尊重の仕方が見えてくる

グリーバンスメカニズムとは、人権侵害が起きた場合に、個人や集団が組織や企業に対して懸念を表明でき、救済へのアクセスが確保される仕組みのことだ。対象は「全てのステークホルダー」で、一般的に対象が自社社員に限られる企業内の「グローバル内部通報制度」より広範にしている。通報内容も、人権保護や環境保全など、責任ある企業行動に関係する全ての問題になる。万博のステークホルダーは、来場者や会場内スタッフ、博覧会協会職員だけではない。パビリオンなどの施工業者や、パビリオンの建設資材の調達元企業の従業員、ひいては資材調達元の地域住民まで含む。

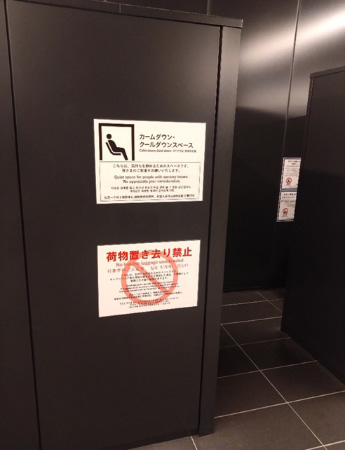

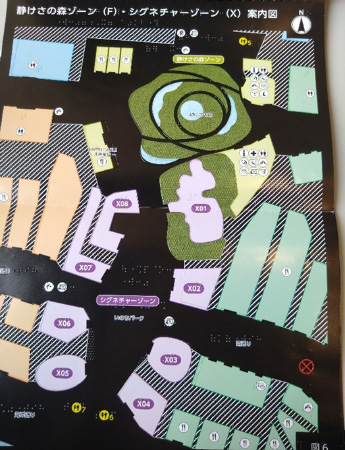

今回の万博では、音や光に過敏に反応してしまう症状を持つ来場者がいることを想定することで、心を落ち着けるためのカームダウン/クールダウンルームが誕生した。会場内外に数カ所設置されており、場所は公式アプリ「EXPO 2025 Visitors」![]() や、「センサリーマップ

や、「センサリーマップ![]() (2.8MB)」などで確認できる。ちなみにセンサリーマップとは、感覚過敏の人が必要とする感覚に関する情報を掲載した地図で、公式ウェブサイトからダウンロードできる。

(2.8MB)」などで確認できる。ちなみにセンサリーマップとは、感覚過敏の人が必要とする感覚に関する情報を掲載した地図で、公式ウェブサイトからダウンロードできる。

視覚障がい者には、「公式触知図」という点字付きガイドブックが用意されている。A4サイズのスケッチブックのような形状で、閲覧だけでなく、会場内での貸し出しも行っている。触知図を手に、パビリオンを訪れることも可能だ。会場マップのページには、点字に加えて線や図形を盛り上げる工夫が施されている。触知図は、全国の視覚障害特別支援学校に寄贈されており、万博に来られない人も万博を感じることができる。

こうした取り組みを通じて、「誰一人取り残さない」という持続可能な開発目標(SDGs)の理念に沿った博覧会協会の目指すインクルーシブな万博像(注3)が浮かび上がってくる。企業においても、自社のステークホルダーを把握することが第一歩となる。まずは最も近いステークホルダーの声から積極的に聞いていくことが求められている。

(ジェトロ撮影)

リスク回避にとどまらず、人権尊重を通じた価値創造へ

人権尊重は、「人権を侵害しない」というリスク回避で十分だろうか。リスクを回避する守りの姿勢の人権対応だけでなく、価値を創造する方向性での人権尊重はないだろうか。

万博会場では、例えばナビゲーションロボットを搭載した「AI(人工知能)スーツケース」の散策ツアー![]() を体験できる。視覚障がい者だけでなく、行動に制限のある人がこのツールによって自由な行動を手に入れられることが人権尊重につながる。企業の技術開発が人権尊重になる事業展開は実際にある。例えば、福岡市に拠点を持つ海外スタートアップ企業のBeeInventor(ビーインベンター)は、建設・製造業向けのIoT(モノのインターネット)ソリューションとして、熱中症の予兆を検知する「事前アラートシステム」の実用化を進めている(PR TIMESウェブサイト参照

を体験できる。視覚障がい者だけでなく、行動に制限のある人がこのツールによって自由な行動を手に入れられることが人権尊重につながる。企業の技術開発が人権尊重になる事業展開は実際にある。例えば、福岡市に拠点を持つ海外スタートアップ企業のBeeInventor(ビーインベンター)は、建設・製造業向けのIoT(モノのインターネット)ソリューションとして、熱中症の予兆を検知する「事前アラートシステム」の実用化を進めている(PR TIMESウェブサイト参照![]() )。「労働現場で労働者の健康を守る技術を開発する」ことが人権尊重につながる好例と言えるだろう。大阪・関西万博への関与はないが、ジェトロが対内直接投資促進事業費補助金事業に採択した事業だ(2025年8月25日付お知らせ・記者発表参照)。

)。「労働現場で労働者の健康を守る技術を開発する」ことが人権尊重につながる好例と言えるだろう。大阪・関西万博への関与はないが、ジェトロが対内直接投資促進事業費補助金事業に採択した事業だ(2025年8月25日付お知らせ・記者発表参照)。

環境問題の取り組みは既に社会的認知を得て、一定程度浸透してきた。これに対し、人権についてはこれからという側面も多い。博覧会協会持続可能性局の永見靖局長は「何が課題だったのか、事実を記録に残し、この万博を通して今後のあるべき姿を示したい」と語った。人権尊重を持続可能性に内包されるものとして捉え直すことにより、企業の人権対応に新たな視点がもたらされる。

企業が人権に取り組む時に、「人権リスクの回避」にとどまらず、「人権尊重を通じた価値創造」へ発想を広げてみることで、これからの企業の人権対応の姿が見えてくる。企業が人権と向き合う時に「リスク管理」と「企業価値の向上」を両輪にすることが、今後は不可欠になるだろう。

- 注1:

- 設置したWGは、「人権WG」「持続可能な調達WG」「脱炭素WG」「資源循環WG」の4つ。

- 注2:

- 人権対応窓口以外に、環境を含む調達コードに関わる通報受付窓口がある。

- 注3:

- インクルーシブな万博の実現に向けて策定した「ユニバーサルサービスガイドライン」によって、参加国や企業などへ共通指標を示している。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部欧州課

冨岡 亜矢子(とみおか あやこ) - フランス民間企業、国際NGO勤務を経て、2024年から現職。

閉じる

閉じる