大阪・関西万博から世界へ、サステナビリティの社会実装循環型社会を体現する日本政府館

2025年9月3日

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)に経済産業省が出展する日本政府館(以下、日本館)では、「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、いのちを取り巻く多彩な「循環」を、パビリオンの建築と展示で表現している。日本での万博開催は2005年に愛知県で開催された「愛・地球博」以来、大阪府での開催は1970年の「大阪万博」以来となる(注1)。大阪・関西万博の日本館は開催国にふさわしく、展示スペースの中で、いのちの循環を、自然とのつながりを大事にする日本的な考え方を織り交ぜつつ、建築と展示で表現し、多くの来場者を魅了している。本稿では、日本館における展示やカーボンニュートラルに関連する技術を紹介する。

循環型社会を多様な技術と共に体感する日本館

万博会場のメイン入り口がある東ゲートをくぐり、会場のシンボルで世界最大級の木造建築物、大屋根リング(注2)を目にしながら会場に入ると、徐々にその姿を現してくるのが、木製の板で建築された円環状の構造物、大阪・関西万博ホスト国のパビリオン・日本館だ。日本館が体現するのは「循環」。人間も含めたあらゆる生物やモノが循環する世界を、その循環を助ける技術と共に紹介している。

単独パビリオンの中で最大の敷地面積(1万3,000平方メートル)を誇る日本館の館内は、3つのエリアで構成されている。「ごみ」から「水」へ、「水」から「素材」へ、「素材」から「もの」へと変容し循環していく過程を、来館者が感じられる展示だ。

「プラントエリア(Plant Area)」では、来場者は、微生物の働きによって、ごみが分解され水に変容する様子を体感する。我々の生態系において微生物は、目に見えないほどの小さな生き物だ。だが、こうした微生物は、自然界で発生する生ごみなどの有機物を分解し、それらを水や二酸化炭素(CO2)、電気や熱といったエネルギーに変換するという循環型社会における重要な役割を担っている。

「ファームエリア(Farm Area)」では、藻類に焦点を当て、循環型社会の重要性を紹介する。世界で高い人気を誇る、株式会社サンリオのキャラクター、ハローキティが藻類に扮(ふん)した展示は、普段あまりなじみのない藻類について、親しみを持ってもらうことを意図しており、日本人のみならず外国人の来場者にも分かりやすく人気の展示だ。藻類は、光合成によって増殖し、その過程でCO2を吸収し、酸素を放出する特性がある(注3)。また、単位面積当たりのCO2吸収量が杉の14倍高い。昨今は藻類のカーボンニュートラルへの貢献にも注目が集まっている。同エリアではまた、スピルリナという微細藻類を培養することで、光合成生物を培養する装置である、フォトバイオリアクターも展示されている。

「プラントエリア(Plant Area)」と「ファームエリア(Farm Area)」に展示されている株式会社カネカ(以下、カネカ)の最先端技術は、CO2から、汎用プラスチックの代替材料となる、生分解性プラスチックを作り出すための微生物を活用している。従来から自然界に存在していた微生物「水素酸化細菌」は、水素、酸素、CO2を合わせるとCO2を有機物に変換できる特性を有している。同社はこの性質を生かし、水素酸化細菌がCO2から生分解性プラスチックを生成する技術開発を行っている(注4)。

「ファクトリーエリア(Factory Area)」では、日本の循環型ものづくりが、伝統と最先端の技術を対比しながら紹介されている。「素材」から「もの」へ変換する過程を紹介するべく、藻類が混ぜられたバイオプラスチックの素材から3Dプリンターによって日本館内で実際に使用するスツールが製作される様子も観覧できる(注5)。

万博終了後も見据えた持続可能性を追求する日本館

万博開催における重要なテーマの1つである「持続可能性」を実現するべく、日本館の建築資材には、CLT(Cross Laminated Timber)パネルが使用されている。CLTパネルの特徴は、木の板を繊維の方向が直交するように接着している点で、耐久性が高いことに加えて断熱性能も高い。並べられたCLTパネルの横を歩くと、気温が高く蒸し暑い万博会場内にもかかわらず、体感温度が少し下がる印象を受ける。これらのCLTパネルは、万博の会期後に企業や自治体等で再利用される予定で、解体や転用がしやすい建築になっている。

日本館のアテンダント約270人が着用するユニフォームにも、環境に配慮したサステナブルな素材が活用されている。具体的には、植物由来のポリエステル繊維や使用済みペットボトルを原料としたリサイクル繊維などが使用されている。前者は、従来の石油由来のポリエステルに代わり、植物由来の植物を原料にしたポリエステルで、石油由来のポリエステルと同等の品質や性能を持ちながら、温室効果ガス(GHG)排出量の削減に貢献できる(注6)。また、ボタンやジッパーといった服飾資材をほとんど使用せず、単一素材で作られていることで、リサイクルしやすい工夫がなされていることも、日本館のコンセプトである「循環」に沿うものだ。

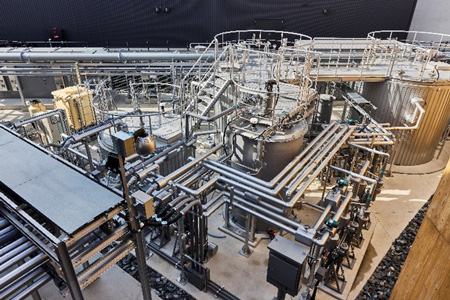

発電機能を有するバイオガスプラントが併設された日本館

日本館に併設されているのが、万博会場内で出るごみを微生物の力を活用して水やエネルギーに転換する、カナデビア株式会社が提供する、バイオガスプラントだ。当該プラントでは、微生物を利用して生ごみを分解および発酵させ、バイオガスを生成する、メタン発酵技術を使用する(注7)。メタン発酵によって生成されたバイオガスは、焼却し発電させて再利用することが可能で、日本館では館内の一部の電力として活用されている。こうしたバイオガス発電は、生ゴミや家畜のふん尿などといった、本来廃棄される資源を収集して再利用するため、環境に優しく、また、発酵後の残渣(ざんさ)は肥料や堆肥として利用し、バイオマスの生産に役立てる事例もある。廃棄資源をエネルギーの生産として活用できる仕組みとして、今後の普及が期待されている。

メタン発酵は、主に3つのプロセスによって行われる。最初のプロセスが、加水分解プロセスだ。ここでは、日本館に運ばれてきた生ごみ(有機物)を、メタン発酵が効率的に進むよう、アミノ酸、糖類といった、より低分子の有機物に分解する(注8)。次の酢酸生成プロセスでは、低分子の有機物をさらに分解し、酢酸生成菌と混ぜることで、酢酸や水素などを生成する。最後のメタン生成プロセスでは、酢酸や水素から、バイオガスの主成分であるメタンやCO2を生成する。こうしてできたメタンやCO2によって生成されたバイオガスは、燃やすことで発電し、その電力が、日本館内で使用されている。

なお、有機物が分解されるプロセスで発生する消化液から出る排水は、浄化して、日本館のプラントエリアの展示である水盤に活用されている。日本館での展示にあたっては、浄化装置を用いて排水を浄化し、さらに、ろ過膜を通して不純物を除去することで、飲料水に近い水準まで水の透明度をあげている(注9)。

日本館では、パビリオン自体がプラントとなって、生ごみから電力を生み出し運用する「循環」を体現するという、従来のパビリオンの概念を覆す画期的な取り組みを行っている。日本館では、建築も含めた館内の展示を通して、あらゆるモノを無駄にしない循環型社会の可能性が広がっていることを体験できる。

- 注1:

- 国際博覧会は、パリに所在する博覧会国際事務局(BIE)で承認され、国際博覧会条約に基づき開催される。国際博覧会には、登録博覧会と認定博覧会の2種類があり、登録博覧会は開催期間が6カ月以上のもの、認定博覧会は開催期間が3カ月以上のものを指す。大阪万博、愛・地球博、大阪・関西万博はいずれも登録博覧会。

- 注2:

- 大屋根リングの全周は2,025メートル。開催年の2025年にちなんでいる。

- 注3:

-

詳細は、株式会社ちとせ研究所のウェブサイト

参照。

参照。

- 注4:

-

カネカが開発する生分解性プラスチックの正式名称は、「カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet」。詳細は、カネカのウェブサイト

参照。

参照。

- 注5:

-

詳細は、金沢大学のウェブサイト

(855KB)参照。

(855KB)参照。

- 注6:

-

東レ株式会社が開発する植物由来ポリエステル繊維の素材は、サトウキビ廃糖蜜を粗原料とするもの。すでにハイキング用やスキー用の透湿防水性ジャケットに採用されている。アテンダントユニフォームの詳細は、経済産業省のウェブサイト

参照

参照

- 注7:

-

日本館に併設されたバイオガスプラントのメタン発酵技術は、見学ツアーを通じて学ぶことができる。詳細は、日本館ウェブサイト

参照。

参照。

- 注8:

- 日本館に併設されたバイオガスプラントの生ごみ処理能力は、最大一日1トン。

- 注9:

- 通常のプラントでは、下水道の放流基準に適合するよう浄化したうえで、排水処理を行っている。カナデビア株式会社は、バイオガスプラントなどの設計・調達・施工(EPC)および運営やメンテナンスを行う同社の100%子会社であるKanadevia Inova AGを通じて、2014年にスイスのAxpo Kompogas Engineeringから乾式メタン発酵技術である「コンポガス」事業を買収し、2021年にドイツの Schmack グループから湿式メタン発酵技術を買収した。こうした技術導入により、欧州や北米を中心にバイオガス事業を拡大している。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部米州課 課長代理(中南米)

辻本 希世(つじもと きよ) - 2006年、ジェトロ入構。ジェトロ北九州、ジェトロ・サンパウロ事務所などを経て、2019年7月から現職。

閉じる

閉じる