大阪・関西万博から世界へ、サステナビリティの社会実装海外パビリオンのサステナビリティに係る技術や取り組み

SDGsを社会実装

2025年9月17日

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)では、持続可能性に関する取り組みを進めており、脱炭素・資源循環に配慮した万博を実現するために「EXPO 2025 グリーンビジョン![]() (1.9MB)」を策定した。同ビジョンで言及しているように、世界各国・地域では脱炭素化に係る取り組みを積極的に推進し、2050~2060年までを基準にカーボンニュートラル達成を目標にしている(注1)。

(1.9MB)」を策定した。同ビジョンで言及しているように、世界各国・地域では脱炭素化に係る取り組みを積極的に推進し、2050~2060年までを基準にカーボンニュートラル達成を目標にしている(注1)。

本稿では、大阪・関西万博の中でも、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けたサステナビリティに係る取り組みを行っている海外パビリオン(オランダ、韓国、中国、EU)を紹介する。なお、日本館のカーボンニュートラルに関連する技術については、本特集「循環型社会を体現する日本政府館」で発信している。

オランダ:包括的なサーキュラーエコノミーを通してCO2削減を実践

まずは、サーキュラーエコノミー(循環経済、注2)を実践しているオランダパビリオンを紹介する。

テーマは「コモングラウンド(共創の礎)」で、ともに分かち合い、新しい価値を見いだし、地球規模の課題を集団で解決するという姿勢を表す。オランダは、国土の約4分の1(26%)が海抜0m(ゼロメートル)以下で、常に水を脅威として捉え、水害と闘ってきた。このような地盤の特徴を踏まえつつ、堤防、土手、高潮防波堤をはじめとする高度な治水技術を築き上げた。同パビリオンでは、水との調和をなしていくことで、生活の豊かさを醸成しようとするオランダの取り組みや技術を、現在までの歴史に沿って紹介している。

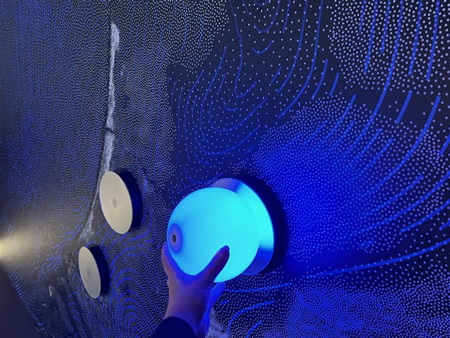

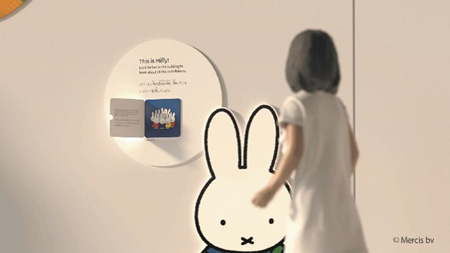

同パビリオンは、冒頭に「オーブ」という球体をもらって、各展示を巡るコンセプトになっており、治水事業やエネルギー転換に係る取り組みをオーブの色の変化、点滅などのエフェクトで表現している。また、このような取り組み(デルタ整備計画によって建設された大型ダムのデルタ・ワークスや風車など)の説明の横に、オランダを代表するキャラクター「ミッフィー」の絵本を取り付け、児童向けにも分かりやすく解説している(写真参照)。

(オランダパビリオン提供©Mercis BV render by Tellart)

オランダパビリオンの大きな特徴である、中央に配置した直径約11メートルの球体の中は、360度スクリーンのプラネタリウムのような空間になっている。同空間では、未来志向の持続可能性をテーマにした、きらびやかな映像を視聴できる。映像視聴後は、オランダ発のさまざまな最新技術について観覧できる。

具体的には、水素を燃料に走行する水素自動車「エコ・ランナー」や、過酷な天候下でも水上でクリーンエネルギーを発電する浮体式ソーラーパネル、水素ガスを粉末状で保存するH2Fuel(水素燃料貯蔵技術)についての詳細などを紹介している。水素はクリーンな燃料ながら、貯蔵にとりわけ危険が伴う元素だ。しかし、H2Fuelの水素キャリアであるナトリウムボロハイドライト(NaBH4)を乾燥・粒状物状態にさせて使用することで、極めて安全に貯蔵・放出させることが可能になるという。

ほかにも、同パビリオン建設時に使用したすべての資材は、分解・再利用が前提となっており、完全循環型の建築となっている。大阪・関西万博の終了後は、パソナグループが同パビリオンをそのまま淡路島に移設させる予定だ。パビリオン内のカフェのメニューにもプラントベースミート(大豆などの代替肉)を使用するなど、食に関してもサステナビリティを意識している。イベントスペースのベンチやカフェ内のテーブル・カウンターなどは、オランダ企業のCooloo社が提供。同社は、廃材を再利用した新たなテキスタイルを生産し、Endless Life®テクノロジー(廃棄物を再利用し、美しく長持ちするインテリア製品や表面材へと生まれ変わらせる技術)を持って、同パビリオンの協賛企業として携わっている。

このように、オランダパビリオンは協賛企業も合わせて、建築、資材、コンセプトなどのすべてにおいてサーキュラーエコノミーを実践し、二酸化炭素(CO2)削減に積極的に寄与している。

韓国:水素燃料電池を通じて環境循環型社会を表現

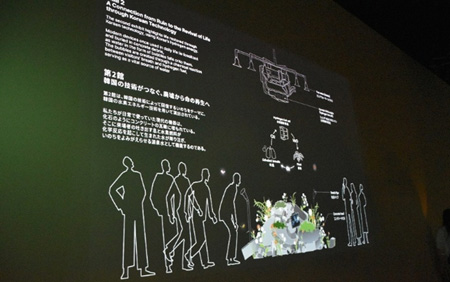

韓国パビリオンは、「With Hearts(こころを寄り添い):Connecting Hearts, Lives in Bloom(いのち 花開く未来へ)」をテーマに、先端未来技術と持続可能な社会未来に向けた取り組みを、展示を通して紹介している。3つの展示館で構成されており、特に第2展示館では、現代文明を象徴するコンクリートと、自然を象徴する造形物が調和をなしている。

コンセプトは、生命の誕生と命の循環で、無機物のコンクリートに来場者がパイプを通して息を吹きかけると、天井に設置されている水素燃料電池からシャボン玉が生成され落ちてくるという仕組みになっている。(写真参照)。

水素燃料電池(Hydrogen Fuel Cell)は、水素(H₂)と酸素(O₂)の化学反応によって電気エネルギーを生み出す装置だ。化石燃料を使用せずに電気を作ることができるため、環境に優しいエネルギー技術として注目されている。また、水素と酵素の反応によって電気を得るため、排出するのは水だけで、二酸化炭素を発生させないという特徴をもつ。来場者は、同エネルギー技術の生成過程を、パイプに息を吹きかけることで体験できる。

同パビリオンでは、現代自動車の水素燃料電池に基づいて製作した展示物を使用している。同社は、大阪・関西万博における未来社会ショーケース事業のスマートモビリティー万博に協賛企業の1つとして参画し、韓国パビリオンに技術を提供している。そのほか、排出ガスゼロを実現する新型中型電気路線バス「Elec City Town(エレクシティタウン)」3台を提供。同バスは、会場スタッフの送迎のほか、来場客の休憩スペースとして使用されており、大阪・関西万博全体のサステナビリティに係る取り組みに貢献している。

韓国パビリオンの広報担当者によると、展示物は大阪・関西万博終了後に廃棄するのではなく、使用した資材などを韓国へ搬送し、リサイクルや再利用ができる方法を検討しているという。展示会の再設置やコンテンツ資料をオンラインプラットフォームに活用するなど、環境負荷の最小化を目指すとしている(ただし、この計画は今後変更する可能性がある)。また、同パビリオンは日本企業や学会と、気候変動への対応、環境保全の2つをテーマにセミナーを準備しているとのことだ。このような活動は、韓国パビリオンとして、展示を超えた、実質的な国際協力プラットフォームとしての役割を強化し、日韓両国の環境分野における協力関係を広く発信するきっかけにすると述べている(2025年8月13日:文面ヒアリング)。

中国、EU:自然と人間の共生を図る

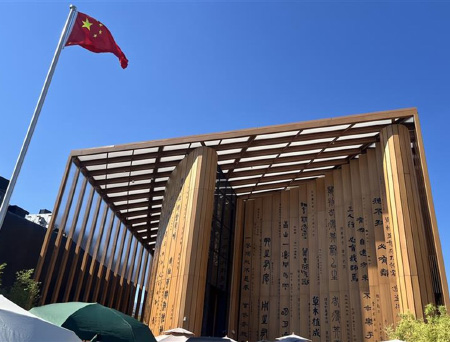

中国パビリオンは、「自然とともに生きるコミュニティーの構築-グリーン発展の未来社会-」をテーマに、中国の伝統文化と組み合わせた展示を行っている。外観は、竹簡からインスピレーションを得た中国の伝統的な書物の巻物を広げたファサードになっている。建築全体も、竹などの再生可能かつ環境に配慮した素材をふんだんに使用している(写真参照)。

同パビリオンの展示は、3つのゾーンで構成されており、特に2つ目のゾーンになる「第二章:緑水青山」では、中国における自然・環境保護について展示されている。具体的には、中国独自の伝統的な生体農業モデル「桑基魚塘(そうきぎょとう)」や大規模造林プロジェクトなどについて言及している。

特に「桑基魚塘」は、桑の木の栽培と池での養殖を巧みに組み合わせた生体農業モデルだ。桑の葉を蚕の餌に、蚕沙(さんしゃ)を魚の餌にするなど、循環型エコシステムを構築することで、土地の生産性や生物の多様性向上に効果を与えているという。これらの自然保護と人々の生活を融合させた新たな経済モデルの確立・発展についても、展示を用いて表現している。

また、EUパビリオンでは「未来を育む」をテーマに、「新欧州バウハウス(New European Bauhaus)」の基本原則である「持続可能性、美しさ、インクルージョン(包摂性)」を指針にしている。現代および未来世代に向けた、持続可能性が高く、包摂的で安全な世界を実現するためのEUの取り組みを展示で紹介。具体的には、グリーン・パートナーシップ、食糧安全保障に向けた取り組み、持続可能な農業のための各種プロジェクトなどについて言及している。「安全で質の高い商品」と記載されたパネルにはいくつかの植物の模様が描かれており、植物に触れると有機農業やEUの水産養殖キャンペーンなどの取り組みが花の絵柄とともに浮かび上がるといった印象的な展示が多々あった。ほかにも、EUが推進するグリーン・シティーを体験するコーナーや、地球保護に向けた環境関連政策などの概要を閲覧することができる。このように、EUが取り組む環境保護活動をさまざまな展示で紹介し、世界で直面している課題に立ち向かう姿勢を見せている。

各海外パビリオンでは、環境や持続可能性をテーマにした展示や再利用を念頭に置いており、大阪・関西万博を通して地球規模の環境課題に取り組む姿勢を見せている。本稿で紹介した海外パビリオンは、その中の一部だ。大阪・関西万博が目指すものとして掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」を展示や建築物などで体現している各パビリオンは、次世代の環境問題への意識を高め、持続可能な未来社会を実現するための取り組みに寄与しているといえよう。

- 注1:

- 2021年4月に125カ国・1地域が、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを表明。これらの国のCO2排出量が世界全体に占める割合は、37.7%にのぼる。また、世界最大のCO2排出国である中国は、2060年までにカーボンニュートラルを実現するとしている。

- 注2:

- 従来の大量生産・消費・廃棄の経済モデルから脱却し、資源を効率的に循環利用することで廃棄物を減らし、持続可能な社会を目指す経済システムを指す。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部中国北アジア課

益森 有祐実(ますもり あゆみ) - 2022年、ジェトロ入構。中国北アジア課で中国、韓国関係の調査を担当。

閉じる

閉じる