特集:新型コロナ感染拡大反転期待のブラジル、三重苦のメキシコ(中南米)

2020年10月9日

中南米各国は、3月中に入国禁止や操業停止など比較的厳しい隔離措置を導入したが、いずれも感染拡大を防ぐことができなかった。世界の感染者数(累計)を国別にみると、10月上旬時点で上位10カ国中5カ国が中南米の国々だ。コロンビア、ペルーのように市民の外出禁止や罰金など厳格な措置を導入した国も、ブラジルやメキシコのようにそこまで実施しなかった国も、拡大状況に大差はなかった。

各国は6月以降、段階的に経済活動を再開させた。ただし「新常態下」の経済を展望すると、その状況は国により大きく異なる。とりわけ、域内2大国のブラジルとメキシコの違いは鮮明だ。

財政拡大のブラジル、緊縮優先のメキシコ

ドイツの統計調査会社Statistaは、各国の新型コロナ経済対策に関する財政支出額のGDP比を調査し公表している。7月24日調査のデータによると、ブラジルの財政支出額はGDP比11.8%。G20諸国の中では、日本(21.1%)、カナダ(15.0%)、米国(13.2%)に次ぐ規模だ。財政赤字拡大による金利上昇圧力やインフレ懸念を承知しつつも、ブラジル政府は大規模な歳出拡大に踏み切った。具体的には、給付金や給与補填(ほてん)など貧困層および労働者向けの支援のみならず、低利融資、諸税・社会保障費の減免や支払い猶予など、企業向け支援も充実させた。政府が給与を補填する一方で、労働者保護色の強い連邦労働法の規定を緩和し、使用者が労働者の給与と勤務時間の削減を合法的に実行できるようにもした。

一方、メキシコの財政支出額はわずか0.7%。G20諸国の中では最低水準だ。債務問題を抱えるアルゼンチンでも5.0%の財政支出を発動したことを考えると、その少なさはなおさら際立つ。財政悪化を嫌うメキシコのロペス・オブラドール政権の対策は、高齢者向け年金の前倒し支給や零細企業向け融資(融資上限は12万円程度)など、弱者向け支援に限定された。産業界は支援の必要性を再三にわたって政府に要望している。しかし、諸税の支払い猶予も含め、企業向け支援は現時点でもほぼ皆無という状況だ。大統領は、9月1日の年次教書演説でも「大企業や銀行への支援は優先しない」と明言した。

経済見通しと政権支持率にも変化

メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は、2018年12月の就任当初から新自由主義を声高に批判し続けている。一方、ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領は2019年1月の就任以来、新自由主義的な経済政策を推進してきた。新自由主義的な経済政策とは、財政均衡、小さな政府、規制緩和、企業への不干渉などだ。新型コロナの拡大で、メキシコが図らずも新自由主義的な政策を実行し、ブラジルがその逆の政策を実行していることはある意味、皮肉な現象だ。

新型コロナ危機で需要の多くが「蒸発」した中にあって、財政拡張は長期的な問題をはらむものの、有効需要を創出して短期的には国民経済全体を押し上げる。両国の2020年の経済成長率予測をみると、メキシコのマイナス幅はブラジルのそれを大きく上回っている。さらに、ブラジルの見通しは調査実施日(月)が進むにつれて改善している。対照的に、メキシコのそれはほぼ月を追うごとに悪化している(表1参照)。

| 国名 | 2020年 | 2021年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 最新 | |

| ブラジル | △ 6.25 | △ 6.54 | △ 5.66 | △ 5.28 | △ 5.02 | 3.50 |

| メキシコ | △ 8.16 | △ 8.97 | △ 10.02 | △ 9.97 | △ 9.82 | 3.26 |

| アルゼンチン | △ 9.30 | △ 11.60 | △ 12.30 | △ 12.00 | n.a. | 5.50 |

| コロンビア | △ 3.09 | n.a. | △6.0~10.0 | n.a. | n.a. | 3.0~8.0 |

| ペルー | △ 9.00 | △ 12.90 | △ 12.90 | △ 13.00 | n.a. | 8.00 |

出所:各国中銀による民間調査機関への月間アンケート(9月末)

ワクチンの臨床試験にも、ブラジルは積極的だ。6月3日に英国製薬大手のアストラゼネカが、オックスフォード大と共同開発するワクチンの臨床試験をブラジルで行うことを明らかにした。これを皮切りに、同月11日には、中国のシノバック・バイオテックとブラジル保健省傘下の研究所がワクチン製造で提携することが発表され、7月には中国シノファームが、同じく同月に米国ファイザーとドイツ・ビオンテックが、さらに8月にはロシアの国立ガマレヤ研究所が、それぞれ開発を進めるワクチンの臨床試験をブラジルで実施すると発表した。メキシコでも8月に入り、アストラゼネカはじめ複数の臨床試験の計画が明らかになっている。それでも、ブラジルの後塵(こうじん)を拝していることは否めない。

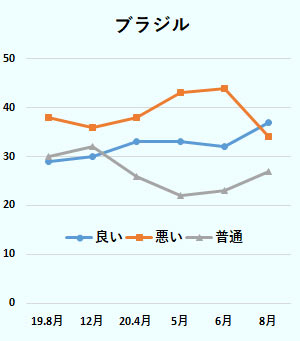

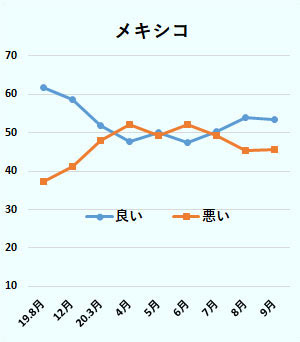

こうした状況を受け、世論にも変化が生じている。大統領の政策全般に対する評価について、ブラジルでは8月の調査で「良い」が「悪い」を上回った。2019年8月以降それまで、常に「悪い」が「良い」を上回っていた。一方、メキシコでは、どちらかというとその逆の現象が生じている(図1参照)。

図1:大統領の政策への国民の評価(単位:%)

出所:Datafolha

出所:MITOFSKY

ブラジルでは新常態が好機にも

ブラジルでは、3月24日から生活必需関連を除く全産業で活動停止が義務付けられた。その後6月1日から、州ごとの感染警戒水準に応じ、経済活動が再開されている。操業再開を受け6月半ば、ジェトロはブラジル日本商工会議所などと共に、ブラジル進出日系企業を対象に新型コロナの影響に関するアンケート調査を実施した。この結果によると、有効回答97社のうち7割が「事業戦略の見直しに着手している(予定を含む)」と回答した。見直す内容について聞いたところ、最も多かったのは「販売戦略の変更」だった。ブラジルは人口2億人超でGDP世界第9位の大市場だ。このため、日本企業の主たる事業目的はブラジル市場での販売になる。新型コロナ危機を経て、多くの企業は販売戦略の見直しに取りかかっている。また、「調達先の見直し」との回答も25%あった(表2参照)。具体的には、「調達先の多元化」や「中国以外からの調達先の確保」「ブラジル国内調達の拡大」などだ。

| 内容 | 回答率 |

|---|---|

| 販売戦略の変更 | 61.8% |

| 雇用および雇用条件の見直し | 42.7% |

| 調達先の見直し | 25.0% |

注:有効回答68社。複数回答。

出所:ジェトロおよびブラジル日本商工会議所等によるアンケート調査(6月12~22日実施)から作成

新型コロナ対策の結果として、日本企業にとって商機となりうる動きもみられた。ブラジル政府は5月から、対策の実施期間中に限り、医薬品・医療機器の国家衛生監督庁(ANVISA)への製品登録を不要とした。対象製品は、医療分野のあらゆる原材料、医薬品、医療機器、消耗品。事前に米国食品医薬局(FDA)や日本の医薬品医療機器総合機構(PMDA)などの認証を取得すれば、ANVISA登録なしで製品を市場に投入することが可能になった。ANVISA登録は、規制が最も厳しい医薬品の場合、登録に要する期間が3年におよぶケースもある。 他方、外出制限が実施される中、ブラジル社会のデジタル化も進展している。ブラジル経済省は6月5日、感染が拡大した3月以降に150以上の公共サービスをデジタル化したと発表した。政府は4月29日発表の「デジタル政府戦略2020-2022」で、連邦のみならず、州や自治体が提供する全ての公的サービスのデジタル化を目指すとした。また、新型コロナ禍で職を失うなどしたインフォーマル就労者や零細事業者を対象に現金を支給する救済策は、スマートフォン決済アプリPicPayにチャージされるかたちで支給される。そのため、これまでネットとはあまり縁のなかった中低所得層でのネット利用の拡大も見込まれている。

新型コロナで進展したデジタル化の動きは、煩雑かつ属人的とされるブラジルの手続きや商習慣に変革をもたらす可能性がある。日本企業にとっても、距離、言語、商習慣といった障壁をリープフロッグ(一足跳び)し、新たな商機を捉える機会が出てきたと言えるかもしれない。

メキシコでは需要減に新協定が追い打ち

メキシコでは、3月31日から生活必需関連を除く全産業で活動停止が義務付けられたが、ブラジルと同様、6月1日から州ごとの感染警戒水準に応じ、経済活動が再開された。進出日系企業についても、6月半ばにはそのほとんどが操業を再開させた。しかし、再開してなお、厳しい状況におかれているのが現状だ。

ジェトロがメキシコ日本商工会議所と共同で6月末に実施した、メキシコ進出日系企業に対するアンケート調査によると、回答企業の約半数が「需要の縮小」に苦慮していると回答した。また、「当局指定の衛生対策の履行」を苦慮している点として挙げた企業も多かった。操業に際しては、国と州それぞれが定める感染防止規制に従う必要があるほか、事業所内では、衛生対策義務を履行する必要がある。これに需要の縮小が重なり、操業を再開したものの稼働率を上げられず、売り上げ見通しがたたない状況だ。政府による支援も皆無で、資金繰りに苦慮する企業も少なくない(表3参照)。

| 内容 | 回答率 |

|---|---|

| 需要の縮小 | 49.5% |

| 当局指定の衛生対策の履行 | 46.2% |

| 資金繰り | 19.2% |

注:有効回答208社。複数回答。

出所:ジェトロおよびメキシコ日本商工会議所によるアンケート調査(6月25~29日実施)から作成

こうした状況は日系企業に限ったものではない。メキシコ工業会議所連盟(CONCAMIN)が国内703社に対し9月半ばに実施した「新型コロナの影響に関するアンケート調査」によると、操業上苦慮している点として最も多く挙げられた回答は「需要の縮小」だった。これに「流動性の不足(資金繰り悪化)」、「政府による支援の欠如」が続いた(表4参照)。また、回答企業のうち廃業に追い込まれたと回答した企業は6社あり、その理由として4社(66.7%)が「政府による支援の欠如」を挙げている(表5参照)。

| 内容 | 回答率 |

|---|---|

| 需要の縮小 | 49.5% |

| 流動性の不足(資金繰りの悪化) | 46.7% |

| 連邦政府・地方政府による支援の欠如 | 45.3% |

注:有効回答703社。複数回答。

出所:メキシコ工業会議所連盟(CONCAMIN)によるアンケート調査(9月11~21日実施)から作成

| 内容 | 回答率 |

|---|---|

| 政府による支援の欠如 | 66.7% |

| 流動性の不足(資金繰りの悪化) | 33.3% |

| 当局による操業規制 | 16.7% |

注:有効回答6社。複数回答。

出所:表4に同じ

新型コロナに加えて、7月1日に新たに発効した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)への対応も、日系企業にとっては頭の痛い問題だ。北米自由貿易協定(NAFTA)を改定したこの新協定では、原産地規則(関税ゼロで輸出できる条件)が大幅に変更された。特に、自動車分野で他に類をみないほど高い域内調達率が要求されることになった。域内調達の拡大は、企業にこれまで構築してきたサプライチェーンの見直しを迫る。しかし、感染防止対策で行動が制限される中、調達先の開拓や生産ラインの改編などを進めることは容易ではない。新協定発効後しばらくは各種の経過措置が設けられていることもあり、各社にとって喫緊の課題は新型コロナ対策になるだろう。とはいえ、サプライチェーン再編への対応は遠からず求められることになる。

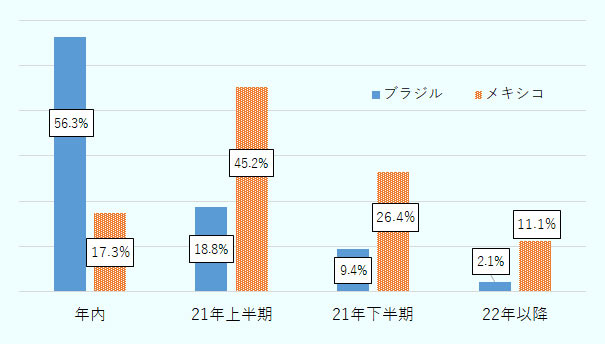

新型コロナの感染拡大から半年が経過した。その中で、メキシコ進出日系企業の多くは「活動制限」「政府の不作為」「新協定への対応」という三重苦に呻吟(しんぎん)し、この状況は当分の間続くものとみられる。前述の両アンケートでは、事業が正常化する時期についても日系企業に尋ねた。2020年内に正常化を見込むとの回答割合は、ブラジルでは56.3%に上った一方、メキシコでは17.3%にとどまっている(図2参照)。

注:有効回答数はブラジルが96社、メキシコが208社。

出所:表2および3に同じ

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部主幹(中南米)

峯村 直志(みねむら ただし) - 1991年、ジェトロ入構。海外調査部中南米チーム、ジェトロ・メキシコ事務所員、同事務所次長、同事務所長などを経て、2019年4月から現職。著書(共著)は『新生するメキシコ産業-NAFTA効果の検証-』。

閉じる

閉じる