特集:動き出した人権デューディリジェンス―日本企業に聞く味の素、サトウキビ調達をめぐる人権調査を実施(インドネシア)

2025年7月1日

「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」をパーパス(志)として掲げる味の素グループ(本社:東京都中央区、食品製造販売)は、サステナビリティの推進を経営の根幹に位置づける。人権尊重に関するグループポリシーを2018年に策定。食品原材料をめぐる人権デューディリジェンスの一環として、定期的に国別人権リスク評価を行っている。その評価結果から、リスクが相対的に高いとされたタイ、ブラジル、インドネシア、ベトナム、マレーシアに対し、主要原料サプライチェーンをめぐる人権影響評価を実施した。

うちインドネシアでは2023年に、サトウキビ糖蜜のサプライチェーンを生産者までさかのぼって「見える化」し、生産者やサプライヤーとの対話を通じて、人権リスクの特定・評価を行った。今後は、生産者やサプライヤーと共同で持続可能なサトウキビの調達を推進していく。インドネシア味の素で人権影響評価を実施した経緯やその評価結果、社内の内部通報制度や従業員に対する栄養教育の取り組みについて、同社コーポレート部門責任者の瀬口卓朗副社長に話を聞いた(2025年3月18日)。

インドネシアのサトウキビがグループ会社の重点品目に

味の素グループにおけるサステナビリティ全体に関する取り組みは、取締役会の監督の下、サステナビリティ委員会が中核を担っている。国連ビジネスと人権に関する指導原則、およびグループポリシーの1つである「人権尊重に関するグループポリシー![]() 」に基づき、外部の人権専門家(第三者機関)や各ステークホルダーと対話を行いながら、人権尊重の実践に努めている。

」に基づき、外部の人権専門家(第三者機関)や各ステークホルダーと対話を行いながら、人権尊重の実践に努めている。

サプライチェーンをめぐる人権デューディリジェンスについては、味の素株式会社のサステナビリティ推進部が中心的な役割を果たしてきた。第1段階として、食品事業の主要原材料の調達、生産、販売というバリューチェーン全体を俯瞰(ふかん)しながら、国ごとの人権リスクを点検する国別人権リスク評価を実施。同評価は2014年に初めて実施して以降、原則4年ごとに2018年、2022年と継続的に実施された。さらに、事業環境の変化などを考慮して、2024年には追加評価も行われた。国別人権リスク評価方法は、外部機関の人権リスクデータを参考にしながら(注1)、味の素グループにおける各国売上高、原材料取扱量を踏まえ、NGO・NPOの視点も加味して分析し、味の素グループのサプライチェーンにおいて、優先的に現地調査が必要な高リスク国・地域と品目を抽出するものだ。

注1:新型コロナ禍のためオンライン対話を実施。

注2:コーヒー豆は2回目評価。

出所:味の素グループ・ウェブサイトから作成

2018年度の人権リスク評価の結果、高リスクが抽出された国・地域は、タイ(鶏肉・養殖エビ)、ブラジル(サトウキビ、コーヒー豆)であり、これらを重点国・地域および品目と位置づけ、第2段階である人権影響評価が行われた。同様に、2022年度の人権リスク評価を受けて、インドネシア(サトウキビ)、ベトナム(コーヒー豆)、マレーシア(パーム油)、ブラジル(大豆)で人権影響評価が行われた。加えて、インドネシア(サトウキビ)、ベトナム(コーヒー豆)、タイ(養殖エビ)、ブラジル(コーヒー豆)ではフォローアップ(あるいは2回目評価)も実施された。2024年度の人権リスク評価では、インド(エビ)、タイ(サトウキビ、パーム油、エビ、キャッサバ)が重点国・地域に位置づけられ、2025年度内にインド(天然エビ)とタイ(パーム油)の人権影響評価の実施を検討している(図参照)。この数年間で、味の素グループでは、これら複数国・地域にまたがる形で評価や対話の経験を重ね、そのプロセスや手法を確立してきた。

インドネシアでの人権影響評価は、サステナビリティ推進部の方針に沿って、同部とインドネシア味の素が共同で実施した。インドネシア味の素は、インドネシアに1969年に設立され、現在はジャワ島東部のモジョケルト工場およびジャワ島西部のカラワン工場の2拠点で主として家庭用調味料を生産している。同社はコーポレート、営業(Sales & Marketing)、生産・研究開発(R&D)の3部門から構成され、このうち、瀬口副社長の率いるコーポレート部門が今回の人権影響評価を担当した。

人権影響評価の対象に選定されたことについて、瀬口氏は、「日頃から各種の業務監査を行っており、今回の人権デューディリジェンスも『ヘルスチェック』と同様に受け止めた。自身の健康は『大丈夫』と思ってはいるが、医師の診断を受けた上で、問題ないと言われたら安心できる。良い機会だ」と捉えたという。昨今は気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)をはじめ、新たに設けられた各種の国際的イニシアティブや法令などにより、各スコープに照らし自社の事業は問題がないか、度々確認を求められることが増えている。こうした社会的な要請の高まりが、同社のサステナビリティへの取り組みを加速させた一面もある。

農家から農協、商社、サプライチェーンの各段階を調査

2022年2月にインドネシアのサトウキビが優先品目に選ばれた後、公開情報をもとに仮説を立てた上で、それを検証する形で、2023年2月にインドネシアのスラバヤ地域で実地調査を行った。自社サプライチェーンに関わる人々の人権尊重において注意が必要なポイントは、人権専門家の第三者機関が専門的知見を有することから、瀬口氏は「第三者機関による、フラットな目線で調査を受け、公平な評価を受けることが重要だ」と述べた。

第三者機関による評価を「ゴール」に設定した後、調達網の各段階での人権リスクを実証していくため、サトウキビ糖蜜がインドネシア味の素モジョケルト工場で使用する前に、どのようなルートで同工場まで届いているかトレースした。その結果、(1)サトウキビを生産した零細農家が、現地の協同組合(いわゆる農協)に納品し、(2)農協を通じて農園企業の製糖工場で加工され、(3)商社を介して同社に納品されている、ということが判明した。さらに、商社を経由せず、農協・農園企業から直接買い付ける別のルートの存在も確認された。あらゆる調達網を余すことなくチェックした。他の業界と比べれば「農作物の商流は比較的シンプルであり、トレーサビリティの特定自体はさほど困難でなかった」という。

続いて零細農家から、農協、製糖工場、商社まですべての関係者について、潜在的なリスクを含めた調査を行うため、味の素株式会社のサステナビリティ推進部と第三者機関(CRT 日本委員会)が約1週間、インドネシアに出張し、インドネシア味の素と共同で現地関係者との対話を行った。商社、農園企業および農家において、責任者や雇い主に人権尊重の在り方を説明した上で、工場や畑で働く労働者の職場や生活環境について話を聞き、実態を確認した。関係者が話をしやすいよう現地関係者の母語であるインドネシア語で会話を行うなど、「ビジネスと人権」のフレームワークに則し、プロセスごとに適切な方法を確認しながら進めた。

調査結果は公開の上、関係者にもフィードバック

現地調査の結果、相対的にリスクが高いのは、サトウキビを育てる零細農家および季節労働者であることが判明した。一方、法定就労可能年齢に満たない子供が畑で働かされる事例や、サトウキビが農家から収奪されている事例など、深刻な人権課題は確認されなかった。第三者機関(CRT 日本委員会)が作成した調査の詳細結果は「インドネシア サトウキビ糖蜜に係る人権影響評価結果![]() (1.61MB)」として公開されたほか、ASVレポート(統合報告書)

(1.61MB)」として公開されたほか、ASVレポート(統合報告書)![]() 、サステナビリティレポート

、サステナビリティレポート![]() でも概要が紹介されている。調査結果の公表と同時に、ステークホルダーである農家や農協にもインドネシア味の素から手紙を送付し、調査結果を報告した。これは企業側が一方的な解釈や、都合の良い情報に偏った調査結果を公表することを防ぐため、農家や農協側で内容に齟齬(そご)がないか確認してもらう意味合いがあった。

でも概要が紹介されている。調査結果の公表と同時に、ステークホルダーである農家や農協にもインドネシア味の素から手紙を送付し、調査結果を報告した。これは企業側が一方的な解釈や、都合の良い情報に偏った調査結果を公表することを防ぐため、農家や農協側で内容に齟齬(そご)がないか確認してもらう意味合いがあった。

他方、「ビジネスと人権」という視点から、今後注意が必要なポイントも明らかになった。例えば、農家では、収穫時に鎌を使っているが、安全対策として保護具(手袋や安全靴、保護メガネなど)が使われていなかった。現地では保護具を使う慣習がなく、そうした発想も根付いていないという。加えて、農家の就労時間を適切に管理していく必要性も指摘された。農家には企業と同じような就業規則はない上、天候にも左右されることから、天気の良い日にまとめて農作業が行われる。瀬口氏は「厳密な就労時間の管理は難しいものの、一定のルール構築は必要だ」と指摘する。初の実施となった今回の調査結果を参考に、これからも持続可能なサトウキビの調達推進に取り組んでいく意向だ。

サプライチェーンをさかのぼり、同社が生産者との間で初めて直接の対話を行ったこと自体にも意味があった。現地の農家関係者を、これまで接点のなかった味の素グループの社員が自ら訪れ、ゴザの上で車座になりながら、人権尊重を重視する同グループの方針について説明した。その上で、「これからもよろしくお願いします」という前向きなメッセージを直接伝えたことで、インドネシア味の素という現地に根差した会社が、サトウキビを購入し続けることが伝わり、農家は事業継続における安心材料としても受け止めた。

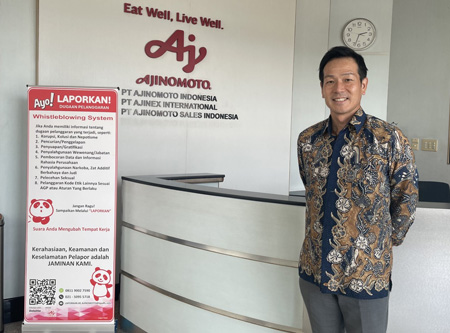

内部通報制度でハラスメントや不正を防ぐ

インドネシア味の素の社内の人権尊重に目を向けると、ハラスメントなど職場で問題が生じた場合に、従業員が関連情報を提供できる内部通報システムが2024年9月に新たに導入された。第三者が運営する内部通報システム(インドネシア語でLAPORKAN)である。不正や横領、職権乱用、機密情報の漏洩(ろうえい)、セクシャルハラスメントなど、何らかの問題を見つけた際、従業員はスマートフォンからいつでも通報できる。匿名での通報が可能で、通報者の秘密や安全は守られる。通報用QRコードを、社内の入り口、会議室の壁、ノートパソコンのトップ、社用車のダッシュボード、工場など、目に触れる場所に貼り、周知を徹底している。通報者から、システムに通報が入ると、運営機関が社内関係者と協力して問題の確認を行い、問題解決に向けて動く仕組みだ。匿名での通報が可能になったことで、通報者の心理的安全性も担保された。

新システム導入以前の内部通報制度では、法務部長にメールで通報する必要があり、通報者が保護されるのかの確証がなく、利用者数は限られたという。現在は軽微な案件を含めて毎月数件、コンスタントに通報が寄せられるようになった。各種の問題が深刻化する前の初期段階で「芽」を摘み取れるメリットは大きいという。

栄養教育による従業員の健康リテラシー向上にも注力

インドネシア味の素で、従業員のウェルビーイング(心身の健康や幸福)の向上に向け、各種の福利厚生の充実化を図っていることも、社員の人権尊重の一環として捉えることができる。その一例が、同社が重点的に取り組む従業員のヘルスマネジメントだ。インドネシアでは、2024年時点の国民の平均寿命が男性は71.6歳、女性は76.7歳(注2)と日本よりも約10年短く、高血圧性疾患などの患者も多い。この状況に問題意識を持ったインドネシア味の素では、スマートフォンを用いた栄養教育クイズや、栄養リテラシー獲得の表彰制度も導入しながら、従業員個人の健康リテラシー向上に向けた社内プログラムを導入した。健康診断と産業医との面談を全従業員が実施し、従業員の健診結果のAグレード比率の引き上げを目指している。こうした充実した社内プログラムや家族的な雰囲気で働きやすい職場環境も相まって、同社の社内アンケート結果によれば、ウェルビーイング・スコア(注3)は97%と従業員の幸福度が極めて高い状況を実現している。

- 注1:

- 2022年の人権リスク評価では、Verisk Maplecroft社の人権リスクデータを活用。

- 注2:

-

インドネシア政府Badan Pusat Statistik

に基づく。

に基づく。

- 注3:

- 味の素グループがグローバルで実施する従業員のエンゲージメントに関するアンケート調査結果平均値。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部国際経済課 課長代理

森 詩織(もり しおり) - 2006年、ジェトロ入構。ジェトロ広島、ジェトロ・大連事務所経済分析部長、海外調査部中国北アジア課リサーチマネージャーなどを経て、2021年から現職。

閉じる

閉じる