特集:デジタル化がつなぐ国際経済デジタル関連企業を対象としたクロスボーダーM&Aが活発化

非デジタル企業が新ビジネス展開目指す

2018年10月12日

金融関連企業のほか、医薬品や自動車製造といった非デジタル関連企業による、M&Aを通じた海外デジタル関連企業の取り込みが近年、世界的に拡大している。データを活用した治療法開発の加速化、電気自動車(EV)の普及、さらには自動運転技術への活用など、新たなビジネス展開にデジタル関連企業の技術を積極的に取り入れようとしている。

非デジタル関連企業による取り込みが活発化

ジェトロが2018年7月30日に発表した「2018年版 世界貿易投資報告」では、世界のデジタル関連企業による海外企業の買収(クロスボーダーM&A)について概観し、同M&Aが拡大している様子を明らかにした。本レポートでは、ソフトウエアやインターネット・サービス・プロバイダーなどのデジタル関連企業を対象とした世界のクロスボーダーM&Aの動向に着目する(注1)。

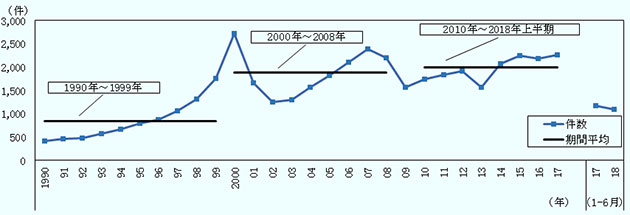

世界のデジタル関連企業を対象としたクロスボーダーM&A(件数ベース)は、増加傾向にある(図1参照)。1990年~1999年の年平均842件から、2000年~2008年は1,891件、2010年~2018年6月末は1,993件へと拡大した(注2)。

- 出所:

- トムソン・ロイターから作成(2018年8月末時点)

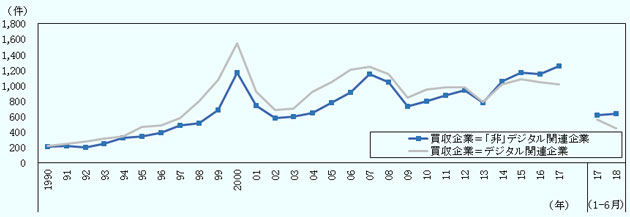

注目すべき点は、買収企業の属性だ。買収企業をデジタル/非デジタル関連に分けてみると、非デジタル関連企業による買収件数は1990年以降、デジタル関連企業による買収件数を常に下回っていたが、2014年以降は上回るようになった(図2参照)。特に、直近2017年の非デジタル関連企業による買収件数は1,249件を記録し、ITバブル期に当たる2000年の1,169件を上回った。2018年上半期も、デジタル関連企業による買収件数が減少する一方で、非デジタル関連企業による買収件数は前年同期水準を超えた。

(買収企業属性別件数)

- 出所:

- トムソン・ロイターから作成

非デジタル関連企業による案件を業種別に期間ごと、特に買収企業による動向に変化が見られた2014年を境として、2010~2013年と2014~2018年上半期に分けてみたのが表1である。投資家連合などが含まれる「その他金融投資」や、プライベートエクイティーやベンチャーキャピタル(VC)などを含む「フィナンシャルスポンサー」による案件が近年、増加している。VCによる案件が増加している要因の1つとして、「世界的にスマートフォンが普及していく中で、投資先としてデジタル関連企業が注目された」(VC関係者)と指摘する声が聞かれる。

| 買収企業の業種 |

2010-2013年 期間平均 (件数):(A) |

2014-2018年上半期 期間平均 (件数):(B) |

(B)-(A) |

|---|---|---|---|

| 非デジタル関連企業 | 846 | 957 | 111 |

その他の金融投資 その他の金融投資

|

143 | 230 | 87 |

フィナンシャルスポンサー フィナンシャルスポンサー

|

180 | 231 | 51 |

公認会計士事務所 公認会計士事務所

|

4 | 10 | 6 |

その他のマネージメント・コンサルティング・サービス その他のマネージメント・コンサルティング・サービス

|

6 | 11 | 4 |

医薬品 医薬品

|

9 | 12 | 3 |

自動車製造 自動車製造

|

2 | 5 | 3 |

- 注1:

- 買収企業の業種は、最終的な親会社の主要業種。

- 注2:

- 期間平均差上位6業種のみ記載。

- 注3:

- 端数処理をしているため、計算が合わない箇所がある。

- 出所:

- トムソン・ロイターから作成

その他には、製造業関連で医薬品や自動車製造が増加した。医薬品では、製薬大手のロシュ(スイス)が2018年2月、腫瘍に特化した電子記録技術に強みを持つフラットアイアンヘルス(Flatiron Health、米国)の買収を発表。がん専門病院や研究機関とのネットワークを持ち、がん患者データのプラットフォームを有する同社の買収を通じて、がん治療法の開発を加速させる方針だ。

また、自動車製造では、ルノー(フランス)が2017年10月、スマート充電アプリ開発Jedlix(オランダ)の株式25%取得を発表。手頃な価格でより簡単に充電やEVを利用できるようにする新サービスを提供していく。ルノーは日産、三菱自動車とともにEV分野へ注力する方針を示しており、デジタル関連企業の取り込みによりEV戦略を強化していく。

米国など先進国企業やインド企業も買収対象に

次に、買収元を問わずに買収されたデジタル関連企業について、業種別に期間ごと、2000~2008年と2010~2018年上半期に分けて買収件数をみると、ソフトウエアがいずれの期間でも最大のシェアを占めるほか、その件数が拡大した(表2参照)。

| 被買収企業の業種 |

2000-2008年 期間平均 (件数):(A) |

2010-2018年上半期 期間平均 (件数):(B) |

(B)-(A) |

|---|---|---|---|

| ソフトウエア | 288 | 633 | 345 |

| インターネット出版・配信・ウェブ検索 | 27 | 68 | 41 |

| データ処理・ホスティング | 26 | 66 | 40 |

- 注:

- 期間平均差上位3業種のみ記載。

- 出所:

- トムソン・ロイターから作成

買収されたソフトウエア企業を国・地域別にみると、米国が最大だ(表3参照)。なお、「ソフトウエア企業」には、配車サービスなどを手掛けるウーバーテクノロジーズ(Uber Technologies)や、位置情報技術を活用してモバイル機器利用者と店舗・飲食店をつなぐサービスを提供するカーブサイド(Curbeside)など「スタートアップ」とされる企業も含まれる。

| 国籍 |

2000-2008年 期間平均 (件数):(A) |

2010-2018年上半期 期間平均 (件数):(B) |

(B)-(A) |

|---|---|---|---|

| 世界 | 288 | 633 | 345 |

| 米国 | 77 | 140 | 64 |

| 英国 | 35 | 78 | 44 |

| カナダ | 25 | 51 | 26 |

| ドイツ | 19 | 38 | 20 |

| フランス | 15 | 29 | 14 |

| インド | 8 | 21 | 13 |

- 注1:

- 期間平均差上位6カ国のみ記載。

- 注2:

- 端数処理をしているため、計算が合わない箇所がある。

- 出所:

- トムソン・ロイターから作成

米国に続いて、英国やカナダなどが名前を連ねるが、新興・途上国からはインドが上位に食い込む。インドでは2018年2月、ドリームインキュベータ(日本)などが出資した、インドの健康アプリ大手ヘルシファイミー・ウェルネス・プロダクツ・アンド・サービシーズ(HealthifyMe Wellness Products and Services)の案件などが並ぶ。

VCやジェトロなどの活用もオプションの1つ

その他の日系非デジタル関連企業による買収事例では、トヨタなどが出資する「未来創成ファンド」が2017年6月、イスラエルの車車間・路車間通信チップセット開発企業オートトークス(Autotalks)に出資した案件などが並ぶ。オートトークスはこの資金調達により、チップの大量生産の準備を進めるとともに、コネクテッドカーと自動運転車のための通信ソリューション開発を強化していく。日本企業にとっても、新たなビジネス展開を模索していくに当たり、海外のデジタル関連企業との提携がオプションの1つとなろう。その際、新しい技術やアイデアを持つ海外のデジタル関連の新興企業やスタートアップも提携候補先となり得る。しかし、特に海外、ましてやスタートアップを独自に探すのは容易ではない。

そこで、表1で見たとおり、早くからビジネスを創出してきた経験があるVCなどとの提携も一案だろう。スタートアップなど新たな起業家は、「先輩起業家にどの投資家がよいか相談する」(VC関係者)とされ、VCなどには既存の投資先からの紹介など情報が集まりやすい。また、海外スタートアップの情報を持つVCなどが、海外スタートアップと日本企業とをつなぐ事例も聞かれる。

ちなみにジェトロは、世界各地のスタートアップにとってのビジネス環境(エコシステム)先進地域において、現地の有力スタートアップ・アクセラレータ(注3)などと提携し、日系企業の現地展開および、現地有力スタートアップの日本進出の支援などを行う「ジェトロ・グローバル・アクセラレーション・ハブ」を設置している。米国のシリコンバレー、中国の深セン、さらにはインドのベンガルールにもハブを配置。現地ブリーフィングサービスや事業戦略立案に関する個別面談などのサービスを提供している。

- 注1:

- デジタル関連企業の詳細な定義は「2018年版 世界貿易投資報告」67ページを参照いただきたい。ただし、本レポートでは、前述の報告内でのデジタル関連企業の定義を基に、トムソン・ロイターが独自に定義する情報関連業種を追加した。

- 注2:

- 世界金融危機による影響を考慮し、2009年は含めずに、また大型案件による変動を考慮するため、期間平均で比較することとした。なお、本レポートにおける期間平均は該当期間の年あたりの平均値。

- 注3:

- スタートアップの成長を促進するための支援プログラムを提供する企業・団体。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部国際経済課 リサーチ・マネージャー

朝倉 啓介(あさくら けいすけ) - 2005年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課(2005~2009年)、国際経済研究課(2009 ~2010年)、公益社団法人日本経済研究センター出向(2010~2011年)、ジェトロ農林水産・食品調査課(2011~2013年)、ジェトロ・ムンバイ事務所(2013~2018年)を経て現職。

閉じる

閉じる