特集:どうする?世界のプラスチック行き場を失う日本の廃プラスチック

増加する国内処理量とプラスチック抑制の動き

2019年1月10日

※日本の廃プラ輸出量のデータについて、2019年6月18日記事「東南アジア諸国が廃プラスチック輸入規制を強化、日本の輸出量は減少」を参照

日本は世界第3位の廃プラスチック輸出大国であり、2017年は143万トンの廃プラスチックを輸出した。2017年までは、日本の廃プラスチックの主な輸出先は中国であり、年間輸出量の半分を輸出していた。中国が2017年末から主に生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止すると、日本の廃プラスチックは東南アジアや台湾へ輸出されるようになったが、これらの国・地域も次々に輸入規制を導入した。このため、日本国内で処理される廃プラスチック量が増加している。廃プラスチックを取り巻く環境が変化する中、新たな輸出先を探すだけでなく、プラスチックに対する従来の発想を改める必要があるだろう。

日本の廃プラスチックは中国から東南アジアへシフト

2017年の日本の廃プラスチック(HSコード3915)輸出量は、143万トンであった。日本は香港、米国に次ぐ世界第3位の廃プラスチック輸出大国であり、その世界シェアは11.9%であった(注)。2017年に日本から輸出した廃プラスチックのうち、52.3%(約75万トン)が中国向けであった。日本は2011年以降、廃プラスチックの50%以上を中国へ輸出する状況が続いていた。

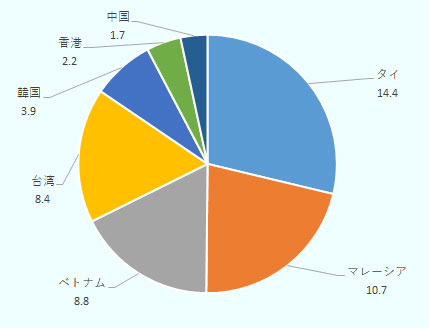

しかし2017年末から、中国が主に生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止したことで、日本は廃プラスチックの新たな輸出先を検討せざるを得なくなり、2018年以降、東南アジアや台湾向けの輸出が増加している。2018年上半期の相手国・地域別の輸出量は、タイが14万トン、マレーシアが11万トン、ベトナムが9万トン、台湾が8万トンで、いずれも前年同期の2倍以上の輸出量となっている(表1参照)。これら4カ国・地域への輸出は、2018年上半期の日本の廃プラスチック輸出量の約80%を占めている(図1参照)。しかし、いずれの国・地域も同年7月以降、廃プラスチックの輸入基準を厳格化しており、今後も同水準の輸出を続けることは困難とみられる。中国に代わる廃プラスチックの輸出先が現れる可能性は低く、日本の廃プラスチックは行き場を失いつつある。

| 国・地域 | 2017年 | 2018年 | |||

|---|---|---|---|---|---|

|

輸出量 (年間) |

順位 (年間) |

輸出量 (上半期) |

順位 (上半期) |

前年同期比 (%) |

|

| 総輸出量 | 143.1 | ― | 53.5 | ― | △ 29.5 |

| タイ |

5.8 (4.1) |

6 |

14.4 (26.9) |

1 | 1157.0 |

| マレーシア |

7.5 (5.3) |

5 |

10.7 (20.1) |

2 | 292.7 |

| ベトナム |

12.6 (8.8) |

3 |

8.8 (16.4) |

3 | 128.6 |

| 台湾 |

9.1 (6.4) |

4 |

8.4 (15.8) |

4 | 151.6 |

| 韓国 |

3.3 (2.3) |

7 |

3.9 (7.3) |

5 | 177.2 |

| 香港 |

27.5 (19.2) |

2 |

2.2 (4.1) |

6 | △ 89.0 |

| 中国 |

74.9 (52.3) |

1 |

1.7 (3.2) |

7 | △ 96.1 |

- 注:

- 2018年上半期輸出量上位7カ国・地域のデータを記載。

- 出所:

- グローバル・トレード・アトラスを基にジェトロ作成

- 出所:

- グローバル・トレード・アトラスを基にジェトロ作成

廃プラスチックの国内処理量が増加

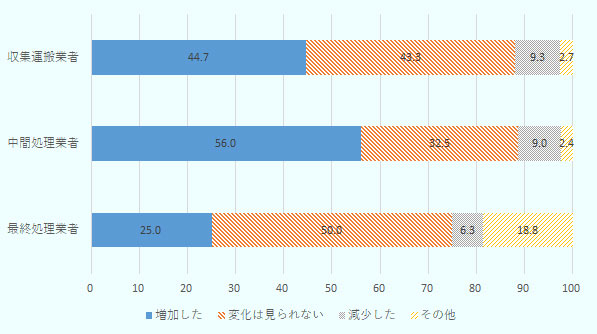

行き場を失った廃プラスチックの一部は、日本国内で処理されるようになりつつある。2018年10月に環境省が発表した「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果報告書」によれば、自治体の24.8%、収集運搬業者の15.8%、中間処理業者の35.2%が、2017年12月以前と比べ、廃プラスチックの「保管量が増加した」と回答した。廃プラスチック類の処理量についても、収集運搬業者の44.7%、中間処理業者の56.0%、最終処分業者の25.0%が増加したと回答した(図2参照)。

- 注:

- 2017年12月と比較した2018年8月時点の処理量の変化。

- 出所:

- 環境省「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果報告書」を基にジェトロ作成

また、廃プラスチックの一部は、ペレットに加工されて輸出されている可能性がある。ペレットとは、リサイクル製品の原材料となるもので、ペットボトルなどのプラスチックを細かく砕いて異物を除去・洗浄・乾燥し、粒状にしたものである。中国も、ペレットの輸入は禁止していないため、日本で廃プラスチックをペレットに加工すれば、輸出することは可能である。

さらに、廃プラスチックの処理量を増やすだけでなく、そもそも廃プラスチックの排出量を減らす、あるいは環境にやさしいプラスチックの開発を進めるという動きもみられる。特に、生分解性プラスチックについては、微生物によって分解されることで、通常のプラスチック製品と比べて環境に与える影響が少ないため、海外でも規制の対象外となっている場合がある。生分解性プラスチックの開発や利用推進は、各国が廃プラスチックの輸入規制を導入する以前から始まっていたが、既存の石油由来のプラスチックが規制されつつある中、需要が今後高まる可能性がある。

日本政府もプラスチック抑制に向かう動き

環境省は2018年6月、プラスチック資源循環戦略小委員会の設置を決めた。同委員会では、プラスチック使用量の削減や、廃プラスチックの効率的な活用、石油由来のプラスチックを代替する環境にやさしいプラスチックの実用性向上、を推進している。また、日本は使い捨てプラスチック包装容器の1人当たり廃棄量が世界で2番目に多いことを受け、具体的な施策として、コンビニエンスストアのレジ袋有料義務化を検討している。背景には、世界各国で環境問題の観点から、「脱プラスチック」の動きが起こっていることがある。同年6月にカナダで開催されたG7サミットにおいては、すべての加盟国が海洋のプラスチック廃棄物や海洋ごみに対処するとし、このうち日本と米国を除く5カ国が「海洋プラスチック憲章」を承認した。日本政府は2019年に議長を務めるG20で海洋プラスチック問題に取り組むとし、G20までに対応策をまとめる方針だ。このため日本も今後、環境に害を与えうるプラスチックの抑制に本腰を据えて取り組むとみられる。

プラスチックを取り巻く環境が大きく変化する中、廃プラスチックの新たな輸出先を探すという視点だけでは、対応が困難になりつつある。廃プラスチック排出量の削減や代替品の開発など、プラスチックに対する従来の発想を抜本的に変える必要性が高まるだろう。

- 注:

- 世界の廃プラスチック輸出量は、データが入手可能な141カ国・地域の合計とした。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部国際経済課

柏瀬 あすか(かしわせ あすか) - 2018年4月、ジェトロ入構。同月より現職。

閉じる

閉じる