労働供給面からみたベトナムの生産地としての可能性

2021年3月25日

新型コロナウイルスによるサプライチェーンの混乱や米中対立の長期化を受けて、製造業の進出先としてベトナムが注目を集めている。ベトナムの魅力として、人口構成が若く労働力が豊富であることがよく指摘される。しかし、近年、日系企業からは労働力不足の声も聞こえてくる。以下では、労働供給の面からみたベトナムの実態を探る。

新型コロナ禍前の労働需給は引き締まり傾向

足元のベトナムの労働需給は、新型コロナ禍による経済の減速により緩んでいる。統計総局の調査によると、2020年12月までに新型コロナによって3,210万人の労働者が影響を受けた。そのうち、69.2%が収入の減少、39.9%が労働時間の減少を経験し、14.0%が一時休業を余儀なくされた。2020年12月時点での製造業における雇用者数は、前年同月比で2.4%減少している。

しかし、新型コロナ禍の直前までは労働需給は引き締まる傾向にあった。失業率(都市部)は、年々低下を続け、2019年は2.93%と過去最低水準を記録した(表1参照)。筆者は2016年から2020年までハノイに駐在し、アドバイザーとして日本企業からの相談対応を担当していた。当時、ハノイ市、ハイフォン市やその周辺に進出している製造業の関係者からは、ワーカー不足の声を度々聞いた。また、韓国企業の進出が多い地域では人材の獲得競争が起きているという話も耳にした。

| 年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 失業率 | 6.42 | 5.31 | 4.29 | 3.37 | 3.23 | 3.18 | 2.95 | 2.93 | 3.61 |

出所:ベトナム統計総局

ベトナムに進出する外資系企業は、労働集約的な投資を行う傾向がある。これを表す指標として、企業の資本装備率をみてみる。資本装備率とは労働者1人当たりの有形固定資産額である。一般に、この指標が高いと資本集約的、低いと労働集約的であることを示す。ベトナムの同指標は、非国有企業(ローカル民間企業)が2億4,700万ドン(約114万円、1ドン=約0.0046円)、外資系企業が3億7,000万ドン(約170万円)となっている。外資系企業は、資金力で圧倒的に劣るローカルの民間企業と大きくは変わらない水準にある。また、単純な比較はできないが、日本の中小企業(製造業)の資本装備率が631万円(中小企業白書2020年版)であることを考えても低い水準であり、労働集約的な企業が多いことが伺われよう。

では、近年の労働需給の引き締まりは、労働集約的な投資を行ってきた外資系企業にとって、ベトナムの生産地としての魅力、競争力が失われたことを意味するのか。結論を先に述べるならば、ベトナムにはまだ労働供給面での可能性が残されている。それは、(1)地方・農村部活用の可能性、(2)人口動態面での可能性である。

労働力の豊富な地方・農村部に注目集まる

1つ目の地方・農村部活用の可能性は、ベトナムの人口の約65%(2019年)は農村部に住んでいるという事実に注目するとみえてくる。これまで外資系企業の多くが進出して来たのは、都市部の周辺である。工業化が進んでいない農村部は、都市部に比べ労働力が豊富に存在する。

日系企業でも近年、地方に製造拠点を設ける例が増えてきている(表2参照)。例えば、自動車用ワイヤハーネスを生産する日系A社は、1996年にホーチミン市に進出後、2008年にはメコンデルタのベンチェ省に進出した。さらに、2020年にはメコンデルタをさらに奥へと進んだビンロン省に進出した。メコンデルタは人口1,700万人を擁し、ホーチミシ市などへの出稼ぎ労働者を供給している地域である。まさに、地方の労働力の活用を目的とした進出パターンといえよう。

| 生産品目 | 時期 | 進出先 | 他の生産拠点 |

|---|---|---|---|

| 自動車用ワイヤハーネス | 2020年6月設立 | ビンロン省(南部) | ホーチミン市、ベンチェ省 |

| 縫製 | 2019年11月設立 | ゲアン省(中部) | フート省、バクザン省、ビンズオン省 |

| 透析用消耗品 | 2020年(設立予定) | クアンガイ省(中部) | フンイェン省、ホーチミン市 |

| 金属製品・部品 | 2020年11月稼働開始 | ビンロン省(南部) | ホーチミン市 |

| メガネレンズ | 2019年11月稼働開始 | クアンガイ省(中部) | ハノイ市、フンイェン省、ビンズオン省 |

出所:各社ホームページ、プレスリリースを元に作成(最終閲覧時点:2021年2月27日)

さらに、交通インフラの整備で地方への進出もしやすくなりつつある。その旗艦プロジェクトがベトナムを南北に結ぶ「南北高速道路」の建設である。これまで建設が遅れていたが、新型コロナ禍の景気対策として公共投資の執行が強化され、次々とその建設が動き始めている。具体的には、当初計画では民間資金を活用したPPP(官民パートナーシップ)方式が多くの区間で想定されていたものが、2020年6月に3区間が、2021年2月には2区画が国家予算による建設方式に切り替えられた(別添資料参照![]() (219.89KB))。交通運輸省によれば、前者は既に着工し、後者は2021年6月に着工予定となっている。これらが完成すれば、例えば、ハノイ市からビン市(ゲアン省)まで車で5時間が3時間半~4時間に、ハティン市(ハティン省)までは7~8時間が5時間に短縮される見込みだ(ハティン省党委員会機関紙2020年10月3日)。

(219.89KB))。交通運輸省によれば、前者は既に着工し、後者は2021年6月に着工予定となっている。これらが完成すれば、例えば、ハノイ市からビン市(ゲアン省)まで車で5時間が3時間半~4時間に、ハティン市(ハティン省)までは7~8時間が5時間に短縮される見込みだ(ハティン省党委員会機関紙2020年10月3日)。

他方で、産業別の就労者数をみると、近年、農林水産業への就労者の割合が急速に低下している(表3参照)。対照的に、建設・製造業やサービス産業の就業者の割合が高まっている。これは、上述したような企業の地方・農村部への進出が1つの要因であろう。GDPに占める農林水産業の割合が15.5%(2019年)に過ぎないことを踏まえると、依然として農村部の労働供給余力はあるとみられるが、もちろん限界もある。

| 産業 | 2008年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 農林水産業 | 52.3 | 49.5 | 44.0 | 41.9 | 40.2 | 38.1 | 34.7 | 32.8 |

| 工業・建設業 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.7 | 25.7 | 26.6 | 29.4 | 30.9 |

| サービス産業 | 28.4 | 29.5 | 33.1 | 33.4 | 34.1 | 35.3 | 35.9 | 36.3 |

出所:ベトナム統計総局

人口動態面でみた新規労働力供給は当面は安泰

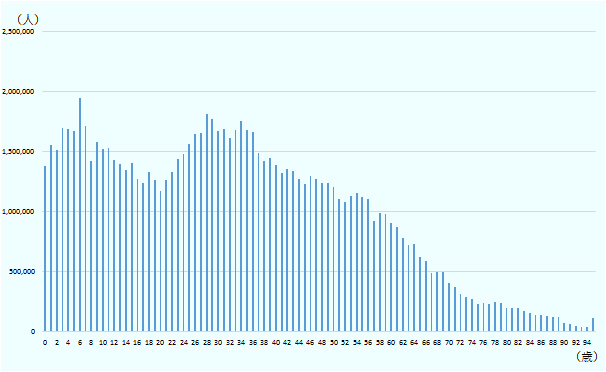

ここで注目されるのが、2つ目の人口動態面での可能性である。図に示したように、2019年4月1日時点のベトナムの人口構成をみると、25歳から36歳の世代が150万人以上の人口を擁し、層の厚さが目立つ。この世代は1982年から1994年の生まれで、長年の戦争と計画経済の失敗による困窮から立ち直って来た時代に生まれた「第1次ベビーブーム世代」ともいうべき世代である。そして、この世代の子供たちが、1歳から11歳の「第2次ベビーブーム世代」を形成している。直近の10年間は、2つのベビーブームの谷間の世代が、生産年齢(15歳)に達して労働市場へ参入していたのであり、新規の労働供給は比較的少なったことが分かる。これが2023年になると「第2次ベビーブーム世代」が生産年齢に到達し、ピーク時には計算上190万人もの新規労働力が供給される計算だ。この間は都市・農村部を問わず、ベトナム全体で労働需給が緩和する効果が期待できよう。

出所:ベトナム統計総局

しかし、その後は、第2次ベビーブームも落ち着くと思われ、合計特殊出生率が2000年の2.28から2019年には2.09まで低下していることを踏まえると、新規の労働供給は徐々に厳しくなっていく可能性がある。政府もかつては「2人っ子政策」で、出産制限を推進していたが、現在は、むしろ積極的な、30歳までの結婚と35歳までの2人目の出産を奨励するなど、人口規模の維持に力を入れている(2020年5月15日付ビジネス短信参照)。ベトナムでは男児を好む伝統的価値観が一部でまだ色濃いことなどから、この人口政策が案外うまくいく可能性もある。しかし、第2次ベビーブーム世代の労働市場への参入が確実に続く間に、企業もそれを支援する党・政府も、豊富な労働力に頼った成長からの転換が求められる。

生産性向上の取り組みに注目

目指すべき方向性としては、生産性の向上であろう。ベトナムの労働生産性の伸び率は、2016~2020年の平均で5.8%(推計値)であったが、第13回共産党全国代表者大会(2021年1月25日~2月1日開催)において、党は2021~2025年の目標値として年平均6.5%超を掲げた。製造業のレベルでいえば、省人化や自動化の取り組みに注目したい。従前のベトナムでは、賃金が安く労働力が豊富だったことから、工場での自動化などはあまり行われてこなかった。筆者は、2008~2012年にもベトナム(ホーチミン市)に駐在していたが、その頃、日系企業の工場に訪問して、自動化などへの取り組みについて訊ねると「どんなことも人手を使ってやった方が安い」と一蹴されるのが常であった。

しかし、前述のハノイ駐在の頃(2016~2020年)には状況が変わり始めた。大手の日系企業を中心に、労働需給の引き締まりや賃金上昇への対応として、自動化等の取り組みが見られるようになった。それは、機械加工、部品実装、塗装などの生産工程から、部品の運搬に至るまで多岐にわたる。さらに、驚いたのは、コストを抑えるために自動機を自社のエンジニアで内製するケースがみられたほか、自動機の製作を外資系企業から請け負うローカル企業も誕生していたことだ。自動化などを支えるローカルの人材・企業が育っていることはベトナムの強みとなろう。生産性の向上の取り組みがさらに進展し、今後、ベトナムが労働力のみならず、生産性の面でも生産地としての競争力を発揮することを期待したい。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部アジア大洋州課 課長代理

北嶋 誠士(きたしま さとし) - 2000年、ジェトロ入構。ジェトロ・ホーチミン事務所、ジェトロ・ハノイ事務所などの勤務を経て、2020年4月から現職。

閉じる

閉じる