技術や品質に期待

インドの財閥・ビジネスリーダーに聞く協業(2)

2025年10月8日

日本企業がインドビジネスを検討する上で、地場企業との協業が1つの選択肢となる中、インド企業も日本企業への関心を高めていることがうかがえる。インド準備銀行(RBI、中央銀行)が2023年に実施したインドの対外技術協力についての調査で、技術協力総額の78%を製造業が占め、技術移転の上位供給国は日本、米国、ドイツだったと報告された。日本の技術力や品質の高さのほか、企業文化や関係の継続性などを評価する声が多い。インドのビジネスリーダーたちに日本との協業について聞く連載の2回目では、既に日本企業との協力実績のある2社に、これまでの経験やインドビジネスの注意点などについて聞いた。

ムンバイ本拠の財閥:ゴドレジ・グループ

インド西部マハーラーシュトラ州ムンバイに本拠を置くコングロマリットの1つ、ゴドレジ・グループ![]() は、ライフスタイル産業、農業関連産業、家電・電気機器、不動産など多岐にわたる事業領域を展開している。今回のインタビューでは、飼料や農薬などの農業分野で事業を展開するゴドレジ・アグロベットの執行役員ブルジス・ゴドレジ氏に、日本企業との協業経験などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月10日)。

は、ライフスタイル産業、農業関連産業、家電・電気機器、不動産など多岐にわたる事業領域を展開している。今回のインタビューでは、飼料や農薬などの農業分野で事業を展開するゴドレジ・アグロベットの執行役員ブルジス・ゴドレジ氏に、日本企業との協業経験などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月10日)。

- 質問:

- 日本企業との協業への関心や実績は。

- 答え:

- まずは、業界を絞った日本とインドのビジネスパーソンの交流をすべきだ。当グループの現在の関心事項としては、農業分野、不動産、先端化学技術、金融サービス、日用消費財、スタートアップなどがある。グループ内のさまざまなビジネス分野での連携が検討できる。

- 日本は、農業化学品や特殊化学品などのさまざまな技術分野でリーダー的存在だ。そのため、当グループの化学企業である当社やゴドレジ・ケミカルズ、アステック・ライフサイエンシズは、この分野で使用される化学品の受託製造やライセンス供与に取り組んでおり、日産化学、石原産業、花王、オー・ジーなど複数の日本の化学企業や商社などとビジネスを手掛けている。また、研究開発プロジェクトも模索している。

日本企業から顧客志向学ぶ

- 質問:

- これまでの日本企業との協業経験や印象は。

- 答え:

- 日本企業との協業は、非常に有益な経験だった。日本の顧客の厳格な仕様を満たすため、当社の品質基準と細部への配慮が向上し、より顧客志向の姿勢を強化することができた。農作物の保護事業では、インドの農家が直面するさまざまな害虫対策で、優れた性能を持つ特許技術のライセンス供与によって、大きな恩恵を受けている。また、日本を訪問した際に、地元の文化などを教えてくれる日本のパートナーの温かいもてなしに、心から感謝している。私はこれまでに、東京や大阪などの大都市はもちろん、沖縄科学技術大学院大学(OIST)との事業検討のため、美しい沖縄を訪問する機会も得ることができた。

- 日本企業は、パートナーに一度なれば、非常に忠実で理解のある協力相手になってくれると感じている。そのため、当社はビジネスパートナーとして日本企業から評価してもらえることを気長に待つ姿勢だ。関係している日本企業は、当グループの長期展望やステークホールダー重視のビジネスアプローチを評価し、グループに大きな敬意を払ってくれている。

- 私たちは、「カイゼン」や「カンバン」などの日本式管理手法からも、大きな恩恵を受けてきた。こうした取り組みは、多くの従業員のモチベーションを高めている。工場の作業員も含め現場の声を組織運営に生かす手法は、労働争議の減少にもつながっている。

日本とインドの強みのかけ合わせ

- 質問:

- インドでビジネスを行う上で、重要な視点は何だと考えるか。

- 答え:

- 忍耐強さが重要だ。インドは日本と比べて、不確実で曖昧な場面が多い。また、混沌(こんとん)として組織化されていない面もあるが、同時に、活気があり、刺激的で、大きな学びと成長の機会にあふれている。また、主要な中国企業が存在しないため、日本企業はインド市場で大きな先行優位性がある。さらに、日本人の価値観への極めてポジティブなイメージと、日本のソフトパワーへの親近感は、インドで活用できる大きな資産だろう。

- 日本の得意分野のハードウエア、ディープテックの研究開発、創造的なデザインと、インドの強みのITサービス、適応力、即興性の組み合わせはベストマッチだろう。

-

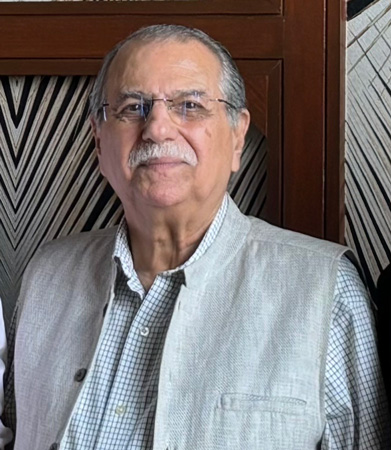

ゴドレジ・アグロベットのブルジス・ゴドレジ氏(ジェトロ撮影)

美容・生活用品、摩擦材などを展開:ラソイ・グループ

インド西部マハーラーシュトラ州ムンバイ、チャトラパティ・サンバジナガール(旧オーランガバード)と、インド東部にある西ベンガル州コルカタを本拠とするラソイ・グループは、ベビーケア用品やヘアカラーなどの美容・生活用品、自動車・鉄道などの摩擦材、金融、不動産など、多様なビジネスを展開するJLモリソン![]() を擁する。また、外資との協業を積極的に進めており、アドヴィックス、ホーユー、TBKと協業経験があり、日本企業への理解も深い。同社のグループビジネス開発ダイレクターのビナイ・サリン氏に、協業やインド市場の注意点などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月10日)。

を擁する。また、外資との協業を積極的に進めており、アドヴィックス、ホーユー、TBKと協業経験があり、日本企業への理解も深い。同社のグループビジネス開発ダイレクターのビナイ・サリン氏に、協業やインド市場の注意点などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月10日)。

- 質問:

- どのように協業先の日本企業を発掘しているか。

- 答え:

- 毎年定期的に訪日し、パートナー候補になり得る日本企業との面談などを実施している。以前、ジェトロが日本で主催したインドの財閥代表者が登壇するセミナーと関連イベントにも参加し、日本企業との良い出会いの機会となった。

複雑なインドのビジネス環境を導く地場パートナー

- 質問:

- 日本企業がインドでビジネスを行う上でのアドバイスは。

- 答え:

- インドは、日本の企業にとって巨大な市場だ。膨大な人口と成長する中産階級を背景に、特に中小企業にとって、インド市場への参入は大きな機会となる。ただし、インド市場の複雑な性質上、日本企業は現地で信頼できるパートナーが必要となるだろう。企業文化が異なる場合もあるが、輸出と現地生産を視野に入れつつ、コスト面での妥協点を見いだすために協力することが望ましい。日本企業にとってインド企業との連携は、インド国内市場への進出だけでなく、アフリカなどへの輸出機会ともなる。

- 質問:

- 貴グループが協業する際、パートナーに望むことは何か。また、協業するための条件などはあるか。

- 答え:

- 日本企業は高度な技術と優れた企業文化がよく知られ、高く評価されている。インド企業はこうした要素を自社の労働倫理に取り入れ、長期的なビジョンを持って発展を図ろうとしている。当社は、日本の技術力とインドの低コスト製造の優位性を融合させ、インドの膨大な需要に応える競争力のある価格で、インド消費者が求める高品質製品を生産できる協力企業を求めている。パートナーとなる日本企業も、こうした製品をコストに敏感な顧客や市場向けの販売に活用することができる。

高品質でも低価格の商品求められる市場

- 質問:

- 昨今のインド市場やインドビジネスで、最も変化を感じる点は何か。また、インドビジネスの注意点は。

- 答え:

- インドの消費者と企業は、高品質で適正価格の製品を評価する方向に進化してきた。しかし、依然として、消費者は高品質でありつつも、低価格の製品を求めるという矛盾は存在する。ただし、生産コストが低いことから、これらの製品をインド国内で製造すれば、これは実現可能だ。この点を認識したインドのメーカーは、高品質製品の共同製造に向け、インド企業との提携に前向きな日本企業とのパートナーシップを模索している。日本企業も、インドの低コストのビジネス環境を活用することができる。インドは人口規模が大きく、若年層が多いことから、巨大なビジネス潜在力を有する一方、特にインドに精通していない日本の中小企業などにとっては、ビジネス環境は複雑だ。インド各地の文化の多様性と政府規制を考慮すると、日本企業はインドでの機会を最大限に活用するため、この複雑なビジネス環境の中を導いてくれる、各界からの評価の高いビジネスパートナーをインドで探すべきだ。

-

ラソイ・グループのビナイ・サリン氏(ジェトロ撮影)

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理

古屋 礼子(ふるや れいこ) - 2009年、ジェトロ入構。在外企業支援課、ジェトロ・ニューデリー事務所実務研修(2012~2013年)、海外調査部アジア大洋州課、 ジェトロ・ニューデリー事務所(2015~2019年)を経て、2019年11月から現職。

閉じる

閉じる