英国におけるベジタリアン・ビーガン市場調査

若年層を中心に広がる菜食主義

2019年7月19日

英国では、ベジタリアンやビーガンといった菜食主義が若者を中心に一段と広がりを見せている。この背景には、健康志向に加え、環境問題や動物福祉など倫理的要因も大きい。一方で、これに伴い、製品の名称のつけ方など、制度面での課題や注意すべき点も浮き彫りになりつつある。

ベジタリアン、ビーガンとは

菜食主義は、完全菜食のビーガンと、肉類・魚介類以外の動物性食品は許容するベジタリアンに大別される(詳細は下表参照)。また近年では、基本的に菜食主義ではあるものの、時と場合に応じて動物性食品も摂取する「フレキシタリアン」と呼ばれる人たちも増えている。

| 種類 | 肉類 | 魚介類 | 卵 | 乳製品 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ビーガン | × | × | × | × | |

| ベジタリアン | ラクト・オボ・ベジタリアン | × | × | ○ | ○ |

| ラクト・ベジタリアン | × | × | × | ○ | |

| オボ・ベジタリアン | × | × | ○ | × | |

※一般的な「ベジタリアン」は「ラクト・オボ・ベジタリアン」のことを指す場合が多い。

出所:ジェトロ作成

英国ビーガン協会(The Vegan Society)の公表値によると、2014年時点で15万人だった英国内のビーガン人口は、2018年時点で60万人となり、4年間で4倍に増えている。これは英国全体の人口の約1.2%に相当する。また、価格比較サイトCompare The Marketの調査によると、英国内でビーガンと自認する人の数は2016年で350万人に上ると推計されており、人口の約7%に相当する。ただし、前者は、食事内容を質問した調査実施者が客観的に「ビーガン」と判断した回答者の割合であるのに対し、後者の調査は、今後の意思も含めた自己申告に基づく数値である点に注意が必要だ。

日本では、ベジタリアンやグルテンフリーなどのレストラン検索サイトVegewelの調査結果により、2017年12月時点でのビーガンの割合は1.0%という結果が出ている。この調査も回答者による自己申告であるため、過大推計の可能性が高いが、こうした点を加味しても、英国の1.2%から7%という値は、日本と比較しても大きな値とみていいだろう。

菜食主義の市場規模をみると、市場調査会社ミンテルによれば、2017年の肉類不使用の商品の売り上げは5億7,200万ポンド(約778億円、1ポンド=約136円)で、2021年には6億5,800万ポンドまで成長すると予想されている。また、2003年にブリストルで消費者向けの菜食主義イベントとしてスタートした英国の「ベジフェスト(Vegfest)」は、2013年からロンドンでも開催され、ほかにも、ブライトンなど英国各地で開かれている。2017年には商業見本市へと規模を拡大しており、ロンドン会場の来場者は2013年の9,000人から2018年には1万4,000人まで増加している。こうしたことからも、菜食主義は経済面でも一段と重要性を増していると言えよう。

菜食主義増加の要因

なぜ菜食主義は増え続けているのだろうか。最大の要因としては、動物福祉や環境への配慮など、倫理的意識の高まりが挙げられる。

EUでは40年以上にわたり、動物福祉に関する法整備が進められてきた。1976年に締結された農用目的で飼養される動物の保護に関する欧州協定(European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes)は、動物の「5つの自由」の理念に基づいている。

- 飢渇からの自由

- 不快からの自由

- 痛みや危害、病弊からの自由

- 正常な行動表現の自由

- 恐怖、苦悩からの自由

1998年には、魚なども対象に含めた農用目的で飼養される動物全般を対象にEU理事会指令98/58/EC![]() が制定された。指令では、飼育環境について以下のような規定がある。

が制定された。指令では、飼育環境について以下のような規定がある。

- 動物は適切な技術・知識・能力を備えた十分な人員により、飼育されなければならない。

- 飼育施設の建設資材は清掃および消毒可能なものでなければならない。また、施設内の空気循環・砂ぼこり・湿度は、動物が受容可能な範囲内でなければならない。

- 飼育においては動物への苦痛や影響が最小限で短時間であることとし、動物に苦痛や傷害が伴う飼育方法で動物を飼育してはならない。苦痛や傷害が伴う飼育方法を実施する場合、国の機関から許可が必要。

- 全ての動物は不必要な苦しみやけがを負うことのないよう、十分に動ける空間が与えられなければならない。

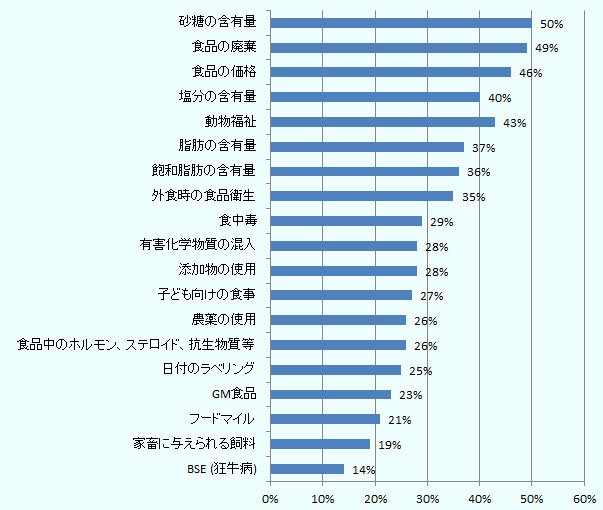

消費者の動物福祉に関する関心も高く、英国の食品基準庁(Food Standards Agency)が2018年11月に実施された調査![]() によると、消費者の食品に関する関心事項で、全体の43%が「動物福祉」を挙げ、関心事項として上位に入っている(図参照)。

によると、消費者の食品に関する関心事項で、全体の43%が「動物福祉」を挙げ、関心事項として上位に入っている(図参照)。

出所:英国の食品基準庁の調査「Biannual Public Attitudes Tracker」からジェトロ作成

英国の動物福祉団体の1つに、王立動物虐待防止協会(RSPCA)がある。1824年に設立された世界最古の動物愛護団体であり、家畜の福祉改善基準を定めている。この基準を満たした食品のラベルには、「RSPCA ASSURED(RSPCA認定)」のロゴが付され、動物福祉に配慮した商品として消費者に認識されている。

地球温暖化の進行も、菜食主義の広がりを後押ししている。国連食糧農業機関(FAO)によると、人為的に排出される温室効果ガスのうち、14.5%が畜産業に由来するという。さらに、世界人口の増加や経済発展に伴い、2050年までに世界の肉生産量はほぼ2倍になると言われており、このことは、飼料作物栽培のために一段と森林破壊が進み、温暖化が促進されることを意味している。また、英国では近年、温暖化対策の強化を訴える市民運動が過激化している。4月には環境保護団体「Extinction Rebellion」の活動家たちがロンドン中心部の車道を占拠し、地下鉄の運行を妨げ、10 日間にわたってロンドンの交通網を大きな混乱に陥れた。この一連の混乱で1,000人以上の逮捕者が出ている。このほかにも、スウェーデンの16歳の少女が始めた、毎週金曜日に学校を欠席して温暖化対策を訴える活動は、英国内でも「Youth Strike 4 Climate」などの活動として広がっている。

スポーツ選手や著名人の影響力も無視できない。元イングランド代表のサッカー選手ジャーメイン・デフォーや、アイルランドのラグビー選手アンソニー・ムラーリーは、ビーガンとして知られている。2017年以降、アンソニー・ムラーリーはビーガン食だけで身長195センチ、体重114キロの体を維持しているという。

さらに直近では、6月12日、英国政府が主要先進国に先駆けて2050年までに温室効果ガスの純排出量をゼロにすると発表した(2019年6月13日付ビジネス短信参照)。こうした地球温暖化への意識の高まりは、菜食主義を後押しする大きな要因となっているとみられる。

菜食主義の広がりと課題

菜食主義の広がりに対応した企業行動も多く見られる。5月22日に大手カフェチェーン「プレタ・マンジェ(Pret A Manger)」は同業の「イート(EAT.)」の買収を発表した。買収したイートの店舗のできるだけ多くを、同社のベジタリアン向けブランドである「ベジ・プレ(Veggie Pret)」に移行するという。

肉類不使用の食品を生産している英国のクオーン(Quorn)は、2018年12月にイングランド北東部に世界最大の代替肉専用工場を建設した。この工場では週に133万パックもの代替肉の製品を生産することができ、これは牛肉に換算すると牛1,600頭分に相当する。

英国の大手スーパーマーケットであるテスコ(Tesco)やセインズベリー(Sainsbury’s)は、ビーガン・ベジタリアン向けのプライベートブランドを展開しており、近年、商品ラインアップを強化している。テスコは、ビーガン専門のプライベートブランド「ウィキッド・キッチン(Wicked Kitchen)」について、2018年10月に新たに26種類の商品を投入し、同ブランドの商品数は2倍以上になった。

「ウィキッド・キッチン」の商品

(ジェトロ撮影)

「ラブ・ユア・ベジ!」の商品

(ジェトロ撮影)

こうしたベジタリアン・ビーガンの市場の拡大と、この市場を狙った経済活動の活発化の一方で、規制面の課題も浮き彫りになりつつある。

2017年6月、ドイツのベジタリアン食品製造会社のTofuTownと消費者保護団体VSWの間で行われた裁判で、EU司法裁判所は農畜産物の販売に関する欧州議会![]() およびEU理事会規則(EU) 1308/2013

およびEU理事会規則(EU) 1308/2013![]() の第78条「特定の分野・製品における定義、名称、販売時の記載」に基づき、「純植物由来の製品は、たとえ植物性由来のものであると明記されていても、原則として、『ミルク』『クリーム』『バター』『チーズ』『ヨーグルト』など動物由来の商品として指定された名称で販売・宣伝してはならない」と結論づけた。ただし、「ココナッツミルク」や「ココアバター」など既に人々から動物性でないと認識され、欧州委員会決定2010/791/EU

の第78条「特定の分野・製品における定義、名称、販売時の記載」に基づき、「純植物由来の製品は、たとえ植物性由来のものであると明記されていても、原則として、『ミルク』『クリーム』『バター』『チーズ』『ヨーグルト』など動物由来の商品として指定された名称で販売・宣伝してはならない」と結論づけた。ただし、「ココナッツミルク」や「ココアバター」など既に人々から動物性でないと認識され、欧州委員会決定2010/791/EU![]() の付属書1のリストに記載されている食品は、前述の対象外とされた。

の付属書1のリストに記載されている食品は、前述の対象外とされた。

これに関係して、2019年2月には、英国の乳製品に関する産業組合であるデアリーUKが、ロンドンのビーガンチーズ販売店に「チーズ」という用語を商品に使わないよう要請した。ベジタリアン・ビーガン食品が増加する一方で、肉類や乳製品と明確な区別をつけるために、それらの食品への名称規制が今後の課題となっている。

また、2018年12月には、前述の判決を受け、欧州議会およびEU理事会規則(EU) 1308/2013の改正案が欧州議会の農業・農村開発委員会で提案された。改正案の主な内容は以下のとおりである。

- 肉、肉調整品、肉加工品に対して現在用いられている名称は、肉を含む製品に対してのみ用いることができる。

- 「肉」や「肉を含む食品」を指し示すものとして通常使用される名称は、植物由来のタンパク質を主として作られた食品を表現・宣伝・販売する際に使用してはならない。これには以下の例が含まれる。

- ステーキ

- ソーセージ

- エスカロープ(薄く切った畜肉や魚肉)

- バーガー

- ハンバーガー

- 乳製品ではない製品について、乳製品用に保護された名称を使用してはならない。また、原材料が明記されている場合も含め、保護されている名称を「スタイル」「タイプ」「~に代わる」などの表現とともに使用してはならない。

なお、この改正においても、欧州委員会決定2010/791/EU 付属書1のリストの食品は対象外となる。本改正案は、欧州議会の農業委員会で4月1日投票にかけられ、賛成29票・反対7票で通過し、今後、欧州委員会やEU理事会との調整が行われる。

今後の見通し

菜食主義者は、特に若年層に多いと言われている。菜食主義者を親として育った子どもたちもほぼ必然的に菜食主義になるとみられ、次世代にかけて、ますます菜食主義者が増えていくだろう。また、菜食主義の広がりの背景にある地球温暖化や世界人口の増加といった課題は、今後ますます差し迫ったものとなるに違いない。これらを勘案すれば、その市場規模も拡大していくことは間違いないだろう。

幸いにして、日本食は、みそや豆腐など植物由来のタンパク源を伝統的に重用してきた。実際に、みそは英国でも大手スーパーの棚に並ぶなど、着実な広がりを見せている。また近年、「Umami」は世界標準の概念となりつつあり、みそは肉や魚介類に代わるうま味食材として、菜食主義者に歓迎されている。「日本食=すし・ラーメン」という段階を突破し、菜食主義市場を取り込む戦略は、日本産食品の輸出拡大という文脈においても、中長期的に必要不可欠なのではないかと思われる。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・ロンドン事務所

木村 聡太郎(きむら そうたろう) - 2019年、ジェトロ・ロンドン事務所インターンシップ

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・ロンドン事務所

市橋 寛久(いちはし ひろひさ) - 2008年農林水産省入省、2017年7月からジェトロ・ロンドン事務所。

閉じる

閉じる