調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

0904 : こしよう属のペッパーおよびとうがらし属またはピメンタ属の果実(乾燥し、破砕しまたは粉砕したものに限る。)

0905 : バニラ豆

0906 : けい皮およびシンナモンツリーの花

0907 : 丁子(果実、花および花梗に限る。)

0908 : 肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類

0909 : アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー

0910 : しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料

2103.10:しょうゆ

2103.20:トマトケチャップ、その他のトマトソース

2103.30: マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード

2209 : 食酢および酢酸から得た食酢代用物

2021年4月に施行された新制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」を参照してください。

関連リンク

- 根拠法等

-

規則(EEC)2658/87(英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、規則名と官報情報の下の「Current consolidated version」の右の日付をクリックしてください。 -

委任規則(EU) 2021/1329(英語)

- その他参考情報

-

財務省貿易統計

- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

EUの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、EU域内への輸入に際して一部政府作成の放射性物質検査証明書が必要な食品がありましたが、実施規則(EU)2023/1453により2023年8月3日に放射性物質規制は撤廃されました。

EUへの輸出認定国判定(薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画承認)

動物由来食品および動物性原材料を使用した加工食品(混合食品を含む)を輸出するには原則として、国レベルでは、当該混合食品に含まれる動物性加工済原料の動物種が「薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画」(以前の「残留モニタリング計画」)を有するとして、実施規則(EU)2022/2293ならびに実施規則(EU)2021/405 ANNEX -Iに掲載されるとともに、当該動物性原材料のEU域内への輸出を許可された「第三国リスト掲載国」となったうえで、事業者レベルでは、当該動物性原材料が「EU(HACCP)認定施設(漁船・市場・と畜場を含む)」由来、加工が行われる必要があります。

混合食品

EUでは、動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原材料(Products of plant origin)の両方を含む食品を「混合食品」と定義し、特別な規制を設けています。原材料に肉加工品(肉エキス・肉パウダーなどを含む)、乳製品(乳糖を含む)、卵、魚介類 (えび粉、かつおエキスなどを含む) またはハチミツなどの動物性原材料を含むしょうゆも、混合食品となる場合があります。事前に、混合食品に該当するかどうかをEUの国境管理所(BCP: Border Control Post)に確認するようにしてください。各加盟国の国境管理所の連絡先は、欧州委員会のサイトに掲載されています。

未加工動物性食品からの加工は、原則として「EU (HACCP)認定施設」で行われることが必須となります。ただし、動物性加工済原料の調達は「EU(HACCP)認定施設」に由来する必要がありますが(EUの識別マークが貼付)、混合食品を製造する施設に対しては認定は不要です。

なお、未加工動物性食品と植物性原材料を同時に加工して最終製品(混合食品)を製造する場合は、「EU(HACCP)認定施設」で行われることが必須となります。

これらのことから、原材料として含まれる動物性原材料の種類、生産工程(レシピ)により、課せられる規制、必要な証明書、日本からの輸出の可否が異なります。具体的には、EUへの輸出認定国判定(薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画承認)、第三国リスト掲載、「EU(HACCP)認定施設」での加工証明、動物検疫の有無、政府発行の衛生・公的証明書の確認が必要となります。

詳細は、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」や、ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」および「混合食品のEU への入域に関する決定木(仮訳)」で確認することができます。

| 動物種 | 「管理計画」の承認状況 |

|---|---|

| ウシおよびウシ科動物(Bovine) | 〇 |

| 羊・山羊(Ovine/caprine) | × |

| 豚(Porcine) | △※1 |

| ウマ科動物(Equine) | × |

| 鶏・家きん類(Poultry) | 〇 |

|

水産養殖物(Aquaculture) 魚(鮮魚)・二枚貝など(冷凍・加工) |

〇 |

|

水産養殖物(Aquaculture) キャビアなどの魚の派生品・甲殻類 |

× |

| 乳(Milk) | 〇 |

| 卵(Eggs) | 〇 |

| ウサギ(Rabbit) | × |

| 野生の狩猟獣(Wild game) | × |

| 飼育の狩猟獣(Farmed game) | × |

| ハチミツ(Honey) | △※2 |

| ケーシング | 〇 |

| 動物種 | 第三国リスト掲載品目の一部(網羅版ではないため注意) | |||

|---|---|---|---|---|

| 生鮮 | 掲載リスト | 加工品 | 掲載リスト | |

| 生鮮の牛肉 (Bovine animals) | 〇 |

(EU) 2021/404 ANNEX XIII |

〇 ※1 |

(EU) 2021/404 ANNEX XV |

| 豚(Porcine) | × |

(EU) 2021/404 ANNEX XIII |

〇 ※1、2 |

(EU) 2021/404 ANNEX XV |

| 鶏・家きん類(Poultry) | × ※4 |

(EU) 2021/404 ANNEX XIV |

〇 ※1、3 |

(EU) 2021/404 ANNEX XV |

|

水産養殖物 (Aquaculture) |

○(ヒレ付き鮮魚) キャビア等派生品・甲殻類を除く |

(EU) 2021/405 ANNEX IX |

〇 キャビア等派生品・甲殻類を除くヒレ付き魚の加工品 |

(EU) 2021/405 ANNEX IX |

|

○ 冷凍された二枚貝、棘皮動物、尾索動物および腹足綱 |

(EU) 2021/405 ANNEX VIII |

〇 加工された二枚貝、棘皮動物、尾索動物および腹足綱 |

(EU) 2021/405 ANNEX VIII |

|

| 乳(Milk) |

〇 (原料乳・初乳) |

(EU) 2021/404 ANNEX XVII |

〇 (乳・乳製品) |

(EU) 2021/404 ANNEX XVII |

| 鶏卵(Eggs) |

〇 (クラスA卵) |

(EU) 2021/405 ANNEX IV |

〇 |

(EU) 2021/404 ANNEX XIX |

| 牛・豚・羊等、家きん、魚由来のゼラチン・コラーゲン | 〇 |

(EU) 2021/405 ANNEX XII |

||

| 有蹄類と家きん由来のケーシング | 〇 |

(EU) 2021/404 ANNEX XVI |

||

| ハチ | × |

(EU) 2021/404 ANNEX VII |

※5ハチミツの第三国リストはない。表1の「管理計画」の承認が必要 | |

さらに、規則(EU)2022/2292のリストに掲載されている特定のCN(Combined Nomenclature:合同関税品目分類表)コードの混合食品か否かで、課される規則や必要書類が変わります。リストは本ポータルサイトの「混合食品」でも確認することができます。

規則(EU)2022/2292に記載される一部の混合食品 (本サイトで対象としているCN(Combined Normenclature : 合同関税品目分類表)コード2103、2209を含む)のすべての動物性原料がEUまたは「第三国リスト掲載国」由来である場合のみ、EUに上市できます。

前掲の表および委任規則(EU) 2022/2293のとおり、ハチミツについては、日本は「第三国リスト掲載国」ではないため、日本産のハチミツを原材料に使用している混合食品は、EUに輸出することができません。

ただし、ほかの「第三国リスト掲載国」やEU産のハチミツを原材料に使用した場合は、日本で製造した混合食品をEUへ輸出することができます。

また、同じ名称の食品であっても原材料の性質や加工度、製造工程(レシピ)により混合食品か動物由来食品か識別する必要があります。それによって、必要な認可や証明書が異なりますので、注意が必要です。例えば、殻付き卵と生乳から製造するクレープは加工済み卵製品(動物性食品)ですが、加工済み液卵と加熱処理された生乳から製造するクレープは混合食品とされています。殻付き卵とバター、チョコレートから製造したチョコレートムースは、加工済み卵製品(動物性食品)ですが、加工済み乾燥全卵(パウダー)とバター、チョコレートから製造したチョコレートムースは混合食品とされています。商品ごとの詳細は、EUの国境管理所(BCP: Border Control Post)に確認してください。

(※)「加工」とは加熱、くん製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは未加工品となります。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

-

農林水産省 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について(EU向け証明書について)

- 根拠法等

-

実施規則(EU)2023/1453(英語)

-

委任規則(EU)2022/2292 (英語)

-

委任規則(EU) 2021/1329(英語)

-

実施規則(EU) 2021/404(英語)

-

実施規則(EU) 2021/405(英語)

-

実施規則(EU)2022/2293(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省「EUにおける新たな混合食品規制への対応について」

-

農林水産省 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国・地域の輸入規制強化への対応

-

農林水産省 輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について

-

農林水産省「EUにおける新たな混合食品規制への対応について

- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

-

農林水産省「証明書や施設認定の申請」(欧州連合等)

-

ジェトロ「混合食品のEU への入域に関する決定木(仮訳)」

(1.1MB)

(1.1MB)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年8月

日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」)に基づく特恵税率の適用を受けるためには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となりますが、「日EU・EPA」では、自己申告による原産地証明制度を採用しており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。書式に関しては税関のウェブサイトで確認することができます。主な関税コードおよび関税率については、「輸入関税等」の「1.関税」の項で確認してください。

施設のEU(HACCP)認定登録

「輸入規制」の「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項に記載のとおり、EU向けに動物由来食品および動物性原材料を使用した加工食品(混合食品を含む)を輸出するには、原則として、当該動物性原材料が「EU(HACCP)認定施設(漁船・市場・と畜場含む)」由来、または加工が行われている必要があります。この施設はEUの貿易システム(TRACES)に登録されています。EUの識別マークが貼付された動物性加工済原料から混合食品を製造する施設には、調査時点では認可は求められていません。ただし、EU向け食品は食品衛生に関する規則(規則(EC) 852/2004)に定められた衛生基準と同等の基準を満たす必要があります。

日本国内で動物由来加工製品のEU向け輸出認定を取得するためには、農林水産省の「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の別紙として、食品の種類ごとに定められている取扱要綱に規定された手続きに従う必要があります。

EU(HACCP)認定施設由来の加工済動物性原料(EUの識別マークが貼付されている)から混合食品を製造する施設に関しては、調査時点では認可は求められていません。

政府発行の公的証明書 (動物由来食品)

原則的に、規則(EU)2022/2292第20条に記載されているCNコードの動物由来食品には、EU域内への輸出時に、政府発行の公的証明が必要となります。動物由来食製品の輸入に関する公的証明書(Official Certificate)(衛生証明書または輸出検疫証明書からなるもの)には、食品公衆衛生(ヒトが食べて安全か)の観点のみから発行されるものと、公衆衛生と獣医証明(家畜などの伝染病の予防や動物衛生)の両方の観点から発行されるものがあり、肉製品、乳製品、卵製品には後者の公的証明書が求められます。公的証明書(衛生証明書や獣医検疫証明書)の様式は、実施規則 (EU) 2020/2235で規定されています。証明書の入手方法については農林水産省のウェブサイトで確認することができます。

その他、国境管理所(Border Control Post:BCP)における公的管理(いわゆる輸入検疫)の対象となる具体的なCNコードは、実施規則(EU) 2021/632のANNEXに規定されています。詳細は、「輸入手続き」の「3. 輸入時の検査・検疫」の項を確認してください。

混合食品に必要な公的証明書または自己宣誓書

規則(EU)2022/2292第20条に記載される一部の混合食品 (本サイトで対象としているCNコード2103 を含む)に関しては、動物性原料加工済識別マークの有無(EU認可施設由来の要否)や次の生産国要件の準拠を確認のうえ、カテゴリー・製品別に添付書類を入手する必要があります。

国境管理所(Border Control Post:BCP)における公的管理(いわゆる輸入検疫)の対象となる具体的なCNコードは、実施規則(EU) 2021/632のANNEXに規定されています。詳細は、「輸入手続き」の「3.輸入時の検査・検疫」の項を確認してください。

| 分類 | 混合食品の生産国要件 | 商品の例 | 施設のEU認可の要否 | 添付書類 |

|---|---|---|---|---|

|

混合食品 カテゴリーA ※1:温度管理が必要 |

混合食品に含まれるすべての動物性加工済原料について、第三国リスト規定されていること ※2 | 例:冷蔵の出汁入りみそ、冷凍和菓子 | 動物性加工済原料はEU認可施設に由来する必要あり ※4 |

公的証明書※5 肉製品、乳製品、卵製品を含む混合食品: 動物検疫所 (輸出検疫証明書) 水産製品のみを含む混合食品: 農林水産省輸出・国際局(衛生証明書) |

|

混合食品 カテゴリーB ※1:温度管理が不要で肉製品または初乳由来原料を含む。 |

混合食品に含まれる肉製品あるいは初乳の生産国は、第三国リストに掲載されていること ※3 | 例: 肉エキスを含むラーメンスープ | 動物性加工済原料はEU認可施設に由来する必要あり ※4 |

公的証明書※5 肉製品、乳製品、卵製品を含む混合食品: 動物検疫所 (輸出検疫証明書) |

|

混合食品 カテゴリーC: 温度管理が不要で肉製品または初乳由来原料を含まない。 |

混合食品に含まれるか否かを問わず、肉製品、水産食品、乳製品(および初乳ベース)、卵製品のいずれかが第三国リストに掲載されていること※3 |

例:出汁の素 和菓子など 肉エキスなどを含まないめんつゆ |

動物性加工済原料はEU認可施設に由来する必要あり ※4 |

自己宣誓書※6を添付 (輸入者) |

| 動物性加工食品 | かまぼこ | EU(HACCP)認可施設で製造 | 公的証明書 |

以前は、混合食品に含まれる動物性原料の割合などが考慮されていましたが、2021年4月21日以降は、原材料の種類や使用割合にかかわらず、混合食品に使用される動物由来加工製品は「EU(HACCP)認定施設」で調達したことを証明することが求められています。詳しくは関連リンクにある農林水産省およびジェトロのウェブサイトを確認してください。

(注)「加工」とは加熱、くん製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは未加工品となります。

自己宣誓書(Private Attestation)については本サイトの「輸入手続き」の「輸入通関手続き(通関に必要な書類)」の項および本ポータルサイト「EU」の「混合食品」で確認することができます。

なお、国境管理所で公的管理を免除される対象品目の混合食品であっても、肉製品、乳製品、水産製品、卵製品のいずれかは、第三国リスト掲載地由来である旨、必要な情報を求められる場合があります。また国境管理所での公的管理が免除されるとされているだけであり、仕向け地、EU市場、倉庫などで公的管理が実施されることがあります。

関連リンク

- 根拠法等

-

規則 (EC) 852/2004 (英語)

-

委任規則(EU) 2020/692(英語)

-

実施規則(EU) 2021/404(英語)

-

実施規則(EU) 2021/405(英語)

-

実施規則(EU)2021/632(英語)

-

委任規則(EU) 2021/1329(英語)

-

実施規則(EU) 2020/2235 (英語)

- その他参考情報

-

農林水産省「EUにおける新たな混合食品規制への対応について

-

英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、 乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱

(5.4MB)

(5.4MB)

- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年8月

「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項に記載のとおり、未加工動物性食品、加工済み動物性食品、および「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の項のリスト内のカテゴリーAおよびカテゴリーBの混合食品には、動物検疫(輸出検疫証明書)と衛生証明書のいずれか、または両方が必要となります。

肉エキスや肉パウダーなど加工肉原材料を含んでいるしょうゆや魚醤(動物由来食品)などに関しては、EUへの輸出が不可能な場合や、可能であっても動物検疫が必要とされる場合があるため、留意が必要です。

カテゴリーAまたはカテゴリーBの混合食品の場合

第一に、公衆衛生の観点から、使用されている動物性原材料が日本国内のEU認定施設から由来しているか、EUまたは海外の認定施設から由来している必要があります。

そのうえで、動物衛生の観点から、カテゴリーAおよびカテゴリーBの混合食品の場合で、動物性加工済原料として、肉製品、乳製品、卵製品を使用している場合には、農林水産省動物検疫所に輸出検査申請をし、公的証明書(輸出検疫証明書)の交付を受ける必要があります。

カテゴリーAで水産製品のみを使用している混合食品の場合は、農林水産省輸出・国際局に衛生証明書の交付申請を行い、衛生証明書の交付を受ける必要があります。

輸入先(EU)における動物検疫(衛生)に関する詳細は、「輸入手続き」の「3.輸入時の検査・検疫」の項を確認してください。

なお、EUに輸出される動物性由来の食品は、必ず、国境検疫所が設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。指定されたBCPと対象アイテムのリストは欧州委員会のウェブサイトで確認することができます。

EUの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年8月

EUでは、EUで上市されるすべての製品に対して同水準の品質を保証するという観点から、消費者に新鮮な状態で供給される農産物や水産物を中心に取引規格(marketing standard)が定められています。農産物については、欧州議会・理事会規則(EU)1308/2013により、いくつかの製品・セクターの取引規格が定められていますが、しょうゆ、トマトケチャップ・ソースおよびマスタードに関する規格は定められていません。

ただし、EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)178/2002に基づきEU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則第11条)。

EUの食品輸入事業者は、輸入した食品がEUの食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、加盟国の所管当局に通知する義務があります(欧州議会・理事会規則(EC)178/2002 第19条)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、EUが当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則第53条)。

EUの食品衛生要件に関しては、欧州議会・理事会規則 (EC)852/2004(一般食品衛生規則)と欧州議会・理事会規則 (EC)853/2004 (動物由来食品衛生規則)で規定されています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年8月

EUでは、使用可能な農薬(活性物質)について、ポジティブリスト制を採用しており、未承認の活性物質を農薬として使用することはできません。さらに食品のカテゴリーごとに許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(欧州議会・理事会規則(EC)396/2005)。MRLは、当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの上限値が適用されます。

すべての食品に対するMRLは、「EU農薬データベース」で検索可能です。データベースは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。データベースは、関連リンクに記載の「EU農薬データベース」を参照してください。また、データベースの使用方法については、関連リンクのジェトロ調査レポート「EUにおける残留農薬に関する規制(2015年2月)」を参照してください。

なお、加工食品や混合食品についても本規制の対象となりますが、加工食品・混合食品に適用されるMRLは調査時点で設定されていません。ただし、原材料として使用するテンサイやサトウキビなどの糖料作物やカカオについてはMRLが設定されています。

また、加工食品の一次加工品の原材料のデータが入手できない場合、または食品事業者がEUの残留農薬規則への準拠を証明できない場合に、どのように加工係数を考慮するかについては、欧州委員会「加工食品(および飼料)の加工係数processing factors(Pf)に焦点を当てた規則(EC)396/2005第20条の解釈に関する通知」で確認することができます。

関連リンク

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年8月

EUでは、欧州委員会規則(EC)2023/915で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセス、または生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会規則(EEC)315/93 Article 1(1))。これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用したり混ぜたりすることもできません。(規則(EU)2023/915)

しょうゆや香辛料などが該当すると予想される汚染物質の上限値を抜粋すると、次のとおりとなります。

| 物質名 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| スズ(無機) | 200 mg/kg | 缶入りの食品(飲料は除く) |

|

3-クロロプロパン-1,2 ‐ジオール (3‐MCPD) |

20 μg/kg | しょうゆ |

| メラミン | 2.5 mg/kg | 乳児用調製食品および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品 |

| 過塩素酸イオン | 0.01mg/kg | 乳幼児用食品など |

| 物質名 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| カドミウム | 0.50 mg/kg | 塩 |

| 水銀 | 0.10mg/kg | 塩 |

| 無機ヒ素 | 0.50 mg/kg | 塩 |

| 鉛 | 乾燥した香辛料*1のうち | |

| 0.60 mg/kg | - フルーツ由来の香辛料 | |

| 1.50 mg/kg | - 根または根茎由来の香辛料 | |

| 2.00 mg/kg | - 樹皮由来の香辛料 | |

| 1.00 mg/kg | - 花のつぼみ/雌しべ由来 | |

| 0.90 mg/kg | - 種子由来の香辛料 | |

| 1.00 mg/kg | 精製されていないフルール・ド・セルおよびセル・グリを除く塩 | |

| 2.00 mg/kg | 精製されていないフルール・ド・セルおよびセル・グリ | |

| アフラトキシン | B1:5.0μg/kg |

トウガラシ属 (鷹の爪、一味、七味などの唐辛子を含む粉末、チリパウダー、カイエンペッパー、パプリカパウダーなど) コショウ属(白胡椒や黒胡椒)、ナツメグ、生姜、ウコン(ターメリック)など これらの香辛料を1種類または複数混合したスパイス |

| B1,B2,G1,G2の総量:10.0 μg/kg | ||

| オクラトキシンA | 15 μg/kg |

香辛料(乾燥した香辛料を含む) コショウ属(白胡椒や黒胡椒)、ナツメグ、生姜、ウコン(ターメリック、インディアンサフラン)など |

| 20 μg/kg | トウガラシ属 (鷹の爪、一味、七味などの唐辛子を含む粉末、チリパウダー、カイエンペッパー、パプリカパウダーなど) | |

| 15 μg/kg | 前述の香辛料を1種類または複数混合したスパイス | |

| エルカ酸 | 35g/kg | マスタード |

その他、EUでは、環境残留性と生物蓄積性が高く環境と健康にリスクをもたらすダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)に関して、EU域内での生産、販売および使用が禁止、または厳しく制限されています。2019年6月から、旧規則(EC)850/2004は新規則(EU) 2019/1021により改正されており、同規則ANNEX1に記載されている物質はEU域内における上市、使用が禁止されます。

REACH規則含め、詳細は関連リンクのジェトロEU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」で確認することができます。

なお、ドイツでは、アフラトキシンおよびオクラトキシンAについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。

スペインにおいても、アフラトキシンについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため注意が必要です。

4. 食品添加物

調査時点:2023年8月

EU では、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」)と総称しています。食品改良剤については、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品改良剤のみが特定のカテゴリーに使用を認められています。食品添加物および食品香料のポジティブリストについては、欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

なお、ラベルに表示する際には項目での一括表示ではなく、E番号または添加物名で表示する必要があります。例えば、日本では、「pH調整剤」と一括表示が許可されていますが、EUにおいては、「E500(または「炭酸ナトリウム」)E336(または「酒石酸カリウム」)」と表示する必要があります。

| 食品改良剤 | 根拠法 | 定義 |

|---|---|---|

| 食品添加物 |

規則(EC) 1333/2008 |

それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。 ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合、本規則の適用外である。 —加工助剤(processing aids) —植物の健康に関する共同体ルールに従って植物や植物製品の保護のために使用される物質 —栄養素(nutrients)として食品に添加される物質 —理事会指令98/83/ECの範囲に該当するヒトの消費を意図した水の処理などで使用される物質 —規則(EC)1334/2008の範囲に該当する香味料 —規則(EC)1332/2008の範囲に該当する酵素(ポジティブリスト完成まで) その他、添加物とみなされないものについては同規則第3条を確認のこと。 |

| 食品香料 |

規則(EC) 1334/2008 |

それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。 ”flavouring”、具体的な名称または香料の概要で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。 |

| 食品酵素 | 規則(EC) 1332/2008 |

植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。 同規則で定められている食品酵素の名称または販売概要で表示。 |

なお、規則(EC)1333/2008のANNEX Iに掲載される「添加物」とみなされる27項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 甘味料(sweeteners) | 食品に甘味を与える(単糖類、二糖類除く) |

| 着色剤(colours) | 食品を着色する、またはその色調を回復させる |

| 防腐剤(preservatives) | 食品を微生物による品質の劣化から守り、保存期間を長くする |

| 抗酸化剤 (antioxidants) | 酸化による品質の劣化を防ぎ食品の保存期間を長くする |

| キャリア・担体(carriers) | 甘味料、香料、栄養素などを溶解、希釈、分散させることで、その取り扱いを容易にする |

| 酸味料 (acids) | 食品の酸味を増強・添加させる |

| pH 調整剤(acidity regulators) | pH を調整する |

| 凝結防止剤 (anti-caking agents) | 食品の構成要素同士の接着を防ぐ |

| 消泡剤(anti-foaming agents) | 泡立つのを防ぐ、または減らす |

| 増量剤 (bulking agents) | 食品の栄養価に大きく寄与することなく、食品のかさを増やす |

| 乳化剤 (emulsifiers) | 食品中で乳化を均一にする、またはその状態を保つ |

| 乳化塩(emulsifying salts) | タンパク質の構造を変えて脂肪の分離を防ぐ |

| 固化剤(firming agents) | 組織の形状を保護または強化する |

| 化学調味料(flavour enhancers) | 食品にある風味や香りを増強する |

| 発泡剤(foaming agents) | 食品中で気泡を均一に分散させる、またはその状態を維持する |

| ゲル化剤(gelling agents) | ゲル化し、食品に食感を与える |

| 光沢剤(glazing agents) | 食品の外皮に使用し、食品に光沢を与える、またはその表面を保護する |

| 保湿剤 (humectants) | 食品周囲の乾燥による影響で、食品自体が乾燥するのを防ぐ |

| 加工でん粉(modified starches) | 物理的または酵素で加工し、アルカリ処理、酸処理、漂白処理などをしたでん粉 |

| 充填剤 (packaging gases) | 食品を酸化や損傷から守るために食品の容器に注入する気体 |

| 噴射剤 (propellants) | 食品を容器の外に出すために食品の容器に注入する気体 |

| 膨張剤(raising agents) | 気体を発生させパンの生地やころもを膨らませる |

| 隔離剤 (sequestrants) | キレート作用により、食品の色調、香り、食感を安定化させる |

| 安定剤(stabilisers) | 食品の構成要素の分散状態を均一に保ち物理化学的状態を維持する |

| 増粘剤(thickeners) | 食品の粘度を増加させる |

| 小麦粉処理剤(flour treatment agents) | 小麦粉や生地に加え、焼き上がった食品の品質や色調を改善する |

| コントラスト増強剤(contrast enhancers) | 青果物の表面の一部を脱色することで色を際立たせる |

EU では「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品添加物として分類に含まれていない一方で、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が食品添加物とされています。

EU規制におけるポジティブリストでは、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「許容含有量(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、食品添加物が「12.2.2調味料」「12.3 酢と希酢酸」「12.6 ソース」の食品カテゴリーにおいて使用可能かどうかについても確認する必要があります。ポジティブリストについては、欧州委員会のウェブサイト「食品添加物検索データベース」で検索が可能です。

例えば、日本で赤色着色料として使用されているクチナシ、ベニバナ、紅麹などはEUでの使用は許可されていません。また、日本で甘味料として使用されるステビアはEUで使用が許可されていません。ステビア抽出物であるステビオールグリコシド(E960、Steviol Glycosides)であれば、しょうゆに対して175ミリグラム/キログラムを上限に使用可能です。

ただし、規則(EC)1333/2008のANNEX II に記載されていない場合でも、ANNEX IIIに掲載されている添加物やキャリアは使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。

なお、2020年以降、ゴマ製品や添加物E 410(ローカストビーンガム)が、EUで禁止されている酸化エチレンに汚染されているとして、EU域内、特にフランスでゴマドレッシングや菓子類などが大幅なリコール対象となったことから注意が必要です。

また、規則(EU) 2019/649により、ビタミン・ミネラルなどの食品への添加に関する規則(EC)1925/2006が改正され、2021年4月1日から、最終消費者向け食品(小売り、レストランなど)のトランス脂肪酸は天然由来の動物性の脂肪酸を除き、脂質100グラムあたり2グラムを超えてはならないとされています。また、業務向けでこの数値を超える場合は、トランス脂肪酸の量に関する情報を提供する必要があります。

食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、規則(EC)1925/2006のANNEX IIに記載されています。

その他、加工助剤に関しては、食品添加物とされておらず、各加盟国法で定められている場合があります。例えば、フランスにおいては加工助剤に関して、「特定の食品の製造における加工助剤の使用に関する2006年10月19日付アレテ」で規定されており、食品加工助剤として使用できる酵素のポジティブリストや抽出溶媒などについて定められています。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC) 1331/2008(英語)

-

規則(EC)1333/2008(英語)

-

規則(EC) 1334/2008(英語)

-

規則(EC)1332/2008(英語)

-

規則(EC)1925/2006 (英語)

-

規則(EU) 2019/649 (英語)

-

特定の食品の製造における加工助剤の使用に関する2006年10月19日付アレテ(フランス語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 食品改良材について(英語)

-

食品添加物検索データベース(英語)

(化学物質名や食品カテゴリーでの検索が可能) -

欧州委員会 食品香料データベース(英語)

- ジェトロ「EUにおける食品添加物に関する規制」(2014年3月)

- ジェトロ「食品添加物規制調査 EU」(2016年2月)

- ジェトロ「EUにおける食品香料食品酵素に対する規制動向」(2017年3月)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

EUでは、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(欧州議会・理事会規則(EC)1935/2004)。また、欧州委員会規則(EC)2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice:GMP)がそれぞれ定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材については、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。

EUではビスフェノールAの使用に関する規則((EU)2018/213)の改正規則((EU)2024/3190)が2024年12月に公表されました。一部の例外を除きビスフェノールAの食品接触材への使用を全面禁止され、一部製品には移行期間が設けられています。詳細は規則(EU)2024/3190および農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」を参照してください。日本では缶の裏側にビスフェノールAが使用されていることが多いため、留意が必要です。

| 食品接触素材 | 規則・指令 | 主な内容 |

|---|---|---|

| プラスチック | 規則(EU)10/2011 | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。 |

|

アクティブ・インテリジェント素材 〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕 |

規則(EC)450/2009 | 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで ‘DO NOT EAT’ と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。 |

| 再生プラスチック | 規則(EC) 2022/1616 | 同規則に従って認可を受けたリサイクルプロセスから得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。 |

| セラミック | 指令84/500/EEC | カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。 |

| 再生セルロースフィルム | 指令2007/42/EC | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。 |

さらに、特定の物質に関する規則が定められています。

規則(EC)1895/2005:エポキシ樹脂

指令93/11/EEC: エラストマーまたはゴムから放出されるN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソアミンに変化しうる物質

なお、EUは容器包装および容器包装廃棄物に関する新法案を準備しており、欧州委が2022年11月30日に規則案を発表しました。同法案の内容に対しては業界からのロビー活動も展開され、一部の改正を経て、2023年11月22日に欧州議会が改正法案を採択しました。2024年初頭に欧州議会、EU理事会、欧州委員会の3者による協議が開始され、2025年の採択、2026年運用開始を目指しています。

また、EUレベルでの法規制に加えて、EU加盟国は独自規制を導入することが可能となっているため、注意が必要です。

その他、デクレ2007-766(2007年5月10日付)とデクレ2008-1469(2008年12月30日付)により、ゴム、シリコンゴム、イオン放射線処理、金属・合金 (ステンレススチール、アルミニウム) に関するアレテが定められており、適用される基準値や添加できる物質のポジティブリストなどが規定されています。

また、食品の包装と保管、着色に関する1912年6月28日付アレテにより、一部の製造・醸造を除き、飲食品に直接、銅、亜鉛、亜鉛メッキが触れることは禁止されており、食品に接触する重金属(ヒ素、鉛、スズ)、紙・ボール紙、ニス・コーティング剤、人工着色料などについても独自規定が設けられています。

その他、ガラス・グラスセラミックなどに含まれる重金属(カドミニウム、鉛、クロム)の上限値や禁止の有無を定めた規定、製造に使用できる素材(木材など)の規定や洗浄剤それぞれの該当規定を確認する必要があります。

なお、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は当ポータルサイトの「EU」の「花き」を確認してください。

関連リンク

- 根拠法等

-

規則(EC)1935/2004(英語)

-

規則(EC) 2023/2006(英語)

-

規則(EC)1895/2005(英語)

-

指令(EEC) 84/500(英語)

-

規則(EU)10/2011(英語)

-

規則(EU)2022/1616(英語)

-

規則(EU) 2020/1245(英語)

-

指令(EC) 2007/42(英語)

-

規則(EC)450/2009(英語)

-

規則 (EU) 2016/2031(英語)

-

規則(EU) 2019/787 (英語)

-

委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)

-

EU指令 2011/91/EU (英語)

-

規則(EU) 2024/3190

-

EU規則 93/11/EEC (英語)

-

2007年5月10日付 デクレNo 2007-766 (フランス語)

※ 関連リンクに示した仏国内法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、Version à la date du で最新の日付を入力してください。 -

2008年12月30日付 デクレNo 2008-1469 (フランス語)

-

2020年8月5日付乳児および乳児用の食品およびおしゃぶりと接触することを目的としたゴム材料および製品に関するアレテ (フランス語)

-

1992年11月25日付飲食品に接触するシリコンゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)

-

1986年8月12日付飲食品に接触する製品・素材へのイオン放射線処理に関するアレテ (フランス語)

-

1976年1月13日付食品に接触するステンレス製品・素材に関するアレテ (フランス語)

(376KB)

(376KB)

-

1987年8月27日付飲食品に接触するアルミニウムまたはアルミニウム合金製品・素材に関するアレテ (フランス語)

-

1985年11月7日付飲食品に接触するセラミック製品から抽出可能なカドミニウムや鉛の上限値に関するアレテ (フランス語)

-

1999年9月8日付アレテ (フランス語)

-

1912年6月28日付食品の包装と保管、着色に関するアレテ (フランス語)

- その他参考情報

-

農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」

-

欧州委員会 食品接触材 (英語)

-

食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)

(884KB)

(884KB)

-

フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)

-

欧州委員会 食品接触材について(英語)

- ジェトロ「食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:EU」(貿易・投資相談Q&A)

- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)

6. ラベル表示

調査時点:2023年8月

食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)1169/2011で規定されています。同規制は EU 域内で流通する食品全般(最終消費者向け、および調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。EU市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。例えば、セロリおよびセロリ製品や辛子(マスタード)および辛子製品などは日本の規則でアレルゲン表示義務ならびに推奨表示とはなっていませんが、EUへ輸出する際には表示が義務となっています。

なお、アレルギーを誘発する、最終製品に残存する添加物や加工助剤も表示義務の対象となっています。また、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

しょうゆを輸出する場合、同規則第9条およびEU指令2011/91/EUに基づき、次の項目を表示する義務があります。

| 項目 | 補足説明 |

|---|---|

| 食品の名称 |

食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。 (1) 法的名称:EUまたは加盟国の法律、規則等で定められた名称。 (2) 慣習的名称:当該販売国で消費者に食品名称として受け入れられている名称。その名称以外に説明が不要なもの。 (3) 説明的名称:製品の本質が消費者に分かり、混同しやすいほかの製品と区別できる食品を形容した説明、および必要に応じてその用途を示す名称。 なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。 |

| 原材料リスト |

原則として、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。 ただし、加工助剤や最終製品において技術的な機能を与えない担体(キャリア)などについては同規則第20条を参照してください。 食品の原材料が単一で食品の名称と同一である場合は表示不要です。 水素添加油脂は、完全水素添加油脂か部分水素添加油脂かの明示が必要です |

| アレルギー物質 |

表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。

|

| 特定原材料の分量 |

次の場合には、原材料の分量を表示する必要があります。

|

| 正味量 |

重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。 文字の大きさは重量に応じ、後述※1のとおり表示する必要があります。 また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、指令76/211/EEC により、後述※2のとおり規定されています。 表示されている正味量が関連するEU規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。

〇g

図:eマーク |

| 賞味期限または消費期限 | 包装済みの食品に関して、微生物学の視点から傷みやすく、短期間で危険となりうる場合、日本と同様に、賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ’use by’ date)を表示する必要があります。 |

| 特殊な保存条件や使用条件 |

当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。また、開封後の食品の適切な保存または使用を可能にするために、必要に応じて保存条件や消費期限を表示することができます。 例:「冷暗所で保管」 |

| (食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 |

食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(EU域内事業者でない場合は、EUへの輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。 委託製造の場合、フランスでは« EMB »の後に5桁の登記番号を表示する必要があります。 |

| 原産地 | 最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります(例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる)。主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(委員会実施規則(EU)2018/775)。 |

| 使用方法の指示 | 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。 |

| 栄養表示 |

次の項目について、100グラムまたは100ミリリットルあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示は包装面上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。

|

| 製造ロット番号 (EU指令2011/91/EU) | EU域内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。 |

※原材料リスト

- 食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することが可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。

- 食品に占める割合が2%未満の『複合原材料の原料』(食品添加物は除く)、加工助剤として使用された(最終的に残存しない)あるいはキャリア(担体)、キャリーオーバーとして含有する(最終食品において効力を有しない)食品添加物・食品酵素については、原材料リストからの省略が可能です。

- 日本の場合、複合原材料については、複合原材料に占める割合が5%未満かつ使用割合順で3位以下の原材料、食品に占める割合が5%未満の複合原材料の原材料、複合原材料の名前から原材料が明白な場合には、複合原材料の原材料が省略可能となっており、EUの表示基準と異なるため留意が必要です。また、日本の場合、複合原材料の原材料表示において『植物油』の表示を認めていますが、EUでは『Sunflower oil』など植物油の原材料を表記することが義務付けられています。

- 原材料が「人工ナノ物質」の形態で製品中に存在する場合、当該原材料の名称の後に括弧を付して『Nano』と記載する必要があります。ここで、「人工ナノ物質」とは、意図的に製造された物質であって、(a)1つまたはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの、(b)内面または表面が離散性の機能要素によって構成され、その1つまたはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの(100ナノメートル以上の大きさであってもナノスケールの特性を有する強凝集性または弱凝集性の構造を含む)をいいます。

| 公称重量 | 文字の高さ |

|---|---|

| 50g以下 | 2mm以上 |

| 50g超200gまで | 3mm以上 |

| 200g超1,000gまで | 4mm以上 |

| 1,000g超 | 6mm以上 |

| 公称重量(g) |

許容範囲(公称容量より少ない場合) 公称重量 に対する% |

許容範囲(公称容量より少ない場合) g |

|---|---|---|

| 5 ~ 50 | 9 | - |

| 50 ~ 100 | - | 4.5 |

| 100 ~ 200 | 4.5 | - |

| 200 ~ 300 | - | 9 |

| 300 ~ 500 | 3 | - |

| 500 ~ 1,000 | - | 15 |

| 1,000 ~ 10,000 | 1.5 | - |

また、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充てんしたガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(同規制ANNEX III)。

食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります(同規則第15条)。

また、ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています。

- 包装面の最大面積が80平方センチメートル以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2ミリ以上

- 包装面の最大面積が80平方センチメートル未満の場合、「x」の文字の高さは0.9ミリ以上

- グルテンフリー食品

- 実施規則(EU)828/2014により、グルテン含有量が20ミリグラム/キログラム以下である場合には「gluten-free」の表示が可能です。その際には、「gluten-free」の表示とともに「suitable for people intolerance to gluten(グルテン不耐症のヒト向け)」または「suitable for coeliacs(セリアック病患者向け)」の文言を付すことも可能です。

- 遺伝子組換え食品

- 規則(EC)1829/2003により、認可を受けた遺伝子組換え作物のみがEU域内での流通・販売を認められており、遺伝子組換え作物を含む食品を流通させる場合には遺伝子組換え作物を使用している旨の表示が義務付けられています。遺伝子組換え原材料を含む場合、原材料リストの当該原材料の直後に「genetically modified:遺伝子組換え」または「produced from genetically modified (name of ingredient):遺伝子組換え(原材料名)から作られた」という言葉を括弧書きで表示しなければなりません。原材料がカテゴリー名で表示されている場合は、原材料リストに「contains genetically modified (name of organism):遺伝子組換え(生物名)を含む」または「contains (name of ingredient) produced from genetically modified (name of organism):遺伝子組換え(生物名)から製造された(原材料名)を含む」という文言を表示しなければなりません。これらの表示は、少なくとも原材料リストと同じ大きさのフォントで印刷されていることを条件に、原材料リストの脚注に記載することができます。

- 新規食品

- 規則(EU)2015/2283により、EU内で新規食品を市場に出すための規則が定められています。原材料として新規食品を使用する場合には、新規食品の認可リストを確立する実施規則(EU)2017/2470に規定される新規食品の特定の表示要件に従う必要があります。

- 栄養・健康に関する強調表示

- 規則(EC)1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHA は正常な血圧の維持に寄与します」「脂肪分 0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式(EU リスト)で定められています。強調表示が可能な栄養素など、記載可能な表現、強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められているため、強調表示を行う場合には注意が必要です。

- 例えば、治療・治癒をうたう表示(例:「風邪の時に利用できる」「にきびを治癒する」)、ポジティブリストに掲載されていない表示(例「コロナに打ち勝つ」「お茶は消化を助ける」)、許可された表示の意味を変える表現(例:ポジティブリストで表示が許可されている「ビタミンCは正常な免疫系機能の維持に寄与する」との表現ではなく「ビタミンCは免疫力を増加させる」との記載)、「一般的」な強調表現(例:「スーパーフルーツ」「デトックス」、製品の組成と異なる栄養強調表示は禁止されています。

- また、栄養強調表示において、「Low sugars(低糖)」「Sugars-free(無糖)」などと表示する場合、本規則で定義される基準を順守する必要があります。

- その他、特定の母集団向け(例:50代以上の女性向け)強調表示について規則(EU)1228/2014で定められています。その他、ビタミンやマグネシウムに使用できる表現などの詳細は、ジェトロレポート「健康食品関連規制調査(EU)2017年3月」を確認してください。

容器包装のリサイクルなどに関する表示

リサイクルプラスチックに関しては規則 (EC)282/2008に規定されており、同規則第11条により、リサイクルプラスチックの表示はISO 14021:1999に準ずるもの、または同等のものとされています。

EUレベルでは、環境を配慮する目的で、包装および包装廃棄物の管理に関する国内措置(システム)を整備するEU指令94/62/CEの枠組みの中で、2014年から、使用されている包装容器が「PRO EUROPE」のリサイクルシステムに組み込まれていることを証明するロゴ 「グリーンドット」Green Dot.(独:グリューネ・プンクト、仏: Le Point vert)が導入されていましたが、調査時点ではこの表示を義務付けているEU加盟国はありません。なお、フランスでは、消費者に「リサイクル可能な容器であると誤認させている」という理由で、2022年1月以降「Point vert」の表示が禁止されています。

PRO EUROPEに参加していることを証明する (Green Dot.)(独 :グリューネ・プンクト、仏 : Point vert)

EU加盟国(仕向け地)により、表示する「リサイクル可能な包装容器」あるいは「リサイクルシステム採用」ロゴが変わってきますので、留意してください。

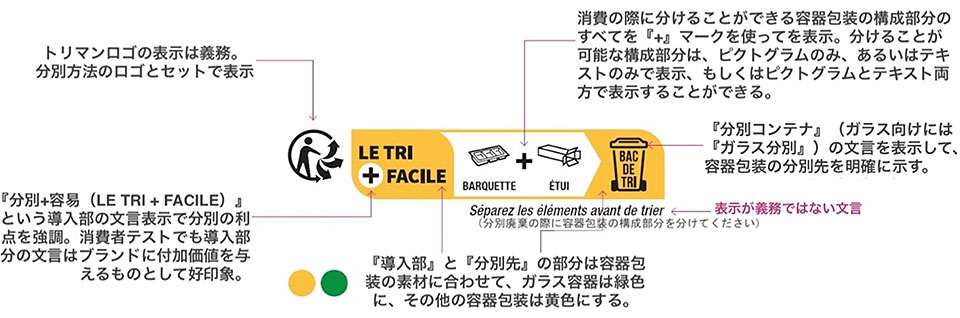

例えば、フランスにおいては、「廃棄物削減および循環経済に関する法律」により、2023年3月9日以降、リサイクル可能か否かに関係なく家庭消費向け包装容器(飲料用ガラス瓶は除く)にはトリマンロゴとゴミの分別方法のロゴ(Info-tri)の表示が義務づけられました。リサイクルシステムの運営団体は、包装容器がCITEO、飲料用ガラス瓶がAdelpheです。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 貿易総局(英語)

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EU)1169/2011(英語)

-

規則(EU)2018/775(英語)

-

EU指令 76/211/EEC(英語)

-

EU指令 2011/91/EU (英語)

-

規則(EU)828/2014(英語)

-

規則(EC)1829/2003(英語)

-

規則(EU)2015/2283(英語)

-

実施規則(EU)2017/2470(英語)

-

2006年10月2日付規則(アレテ)(フランス語)

-

規則(EU)2022/1616(英語)

-

規則(EC)1935/2004(英語)

-

規則 (EC) 1924/2006 (英語)

-

指令94/62/EC (英語)

-

リサイクル可能な製品にかかる共通の記載に関する2014年12月23日付 デクレ2014-1577 (フランス語)

-

廃棄物削減および循環経済に関する2020年2月10日付2020-105 (フランス語)

- その他参考情報

-

Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)

- ジェトロ 「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)

- ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」(2014年3月)

-

ジェトロ「新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A」(仮訳)(2014年3月)

(1.1MB)

(1.1MB)

7. その他

調査時点:2023年8月

- EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)178/2002に基づきEU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則第11条)。

- EU の食品輸入事業者は、輸入した食品が EU の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、加盟国の所管当局に通知する義務があります(欧州議会・理事会規則(EC)178/2002 Article 19)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、EU が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則第53条)。

関連リンク

EUでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

EU規制において、調味料(本調査の対象品目)の輸入に際してライセンスなどの要件は定められていません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年7月

日本からEU域内にしょうゆなどの調味料を輸入する際には、次の書類が必要になります。

- 通関申告書(単一管理文書 (SAD : Single Administrative Document))

EU域外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は委員会実施規則(EU)2016/341 Appendix B1に記載されています。 - インボイス(商業送り状)

- パッキングリスト(包装明細書: P/L)

- 価格申告書(Customs Value Declaration)

CIF価格が2万ユーロを超える場合、SADとあわせて価格申告書の提出を求められます。様式は規則 (EU) 2016/341 ANNEX 8に記載されています。 - 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)

- 共通衛生入域文書(CHED : Common Healthy Entry Document)

- 公的証明書/自己宣誓書

公的証明書の様式は実施規則(EU) 2020/2235に規定されています。

カテゴリーAおよびBの混合食品に必要な公的証明書の様式は、実施規則(EU) 2020/2235のANNEX III Chapter 50に、自己宣誓書(カテゴリーCの混合食品に必要)の様式は、同規則のANNEX Vにそれぞれ規定されています。

なお、委任規則(EU) 2021/630により国境での管理が免除されている混合食品については、上市時に製品に自己宣誓書を添付すればよいとされています。

また、日EU経済連携協定(以下日EU・EPA」)に基づく特恵税率の適用を受けるためには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となりますが、日EU・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。書式に関しては税関のウェブサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。

関連リンク

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC) 2016/341(英語)

-

規則(EC) 853/2004(英語)

-

規則(EU)2017/625 (英語)

-

実施規則(EU) 2020/2235 (英語)

-

委任規則(EU) 2021/630 (英語)

- その他参考情報

- ジェトロ 動物性原材料を含む食品のEU向け輸出に関する規制について(2017年3月/2019年5月更新)

-

税関「原産地規則ポータル」

-

欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「特恵の要求、確認および否認」(英語)

(455KB)

(455KB)

-

欧州委員会日EU・EPAガイダンス「原産地に関する申告」(英語)

(482KB)

(482KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス 要求、確認および特恵の否認(2019年12月更新版)(ジェトロ仮訳)」

(723KB)

(723KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス原産地に関する申告(ジェトロ仮訳)」

(712KB)

(712KB)

-

ジェトロ「日EU・EPA解説書」

(10.2MB)

(10.2MB)

- 原産地ナビ EPA/FTA、WTO

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年7月

EUの国境管理所で公的検査の対象となる動物性食品および混合食品(調味料)

日本からEUに調味料を輸入する場合、原則的には、規則(EU) 2017/625に基づき、EUへの入域時に国境管理所(Border Control Post:BCP)における公的管理(いわゆる輸入検疫)の対象となります。BCPにおける公的管理の対象となる製品の具体的なCNコードは、実施規則(EU) 2021/632のANNEXに規定されています。

| CNコード(仮訳) | 注釈 |

|---|---|

|

2103 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード |

動物性食品を含有する場合のみ ただし、ソーセージ、腸詰、肉、内臓、血液、魚、甲殻類、軟体動物などを重量の20%を含む2103類の調製品は16項に分類される |

国境管理所での公的管理の対象から除外される混合食品(調味料)

ただし、委任規則(EU) 2021/630のANNEXのリストに挙げられているCNコード(本サイトで対象としているCNコードを含む)に該当する「カテゴリーCの混合食品(常温での長期保存が可能で肉製品を含まない)」で、次の要件を満たすものは、国境管理所での公的管理の対象からは除外され、上市の際に自己宣誓書((EU) 2020/2235 ANNEX V)の添付でよいとされています。

- 原料の卵製品および乳製品について、EU規則に基づく加熱処理※がされていること

- ヒトの食用であることが明記されていること

- 包装されている、または密封されていること

※委任規則(EU) 2020/692において、乳製品については付属書27のB欄、卵製品については付属書28に定められた加熱処理。

| CNコード | 品目(仮訳) |

|---|---|

|

1704, 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 90の一部 |

菓子類、チョコレートおよびココアを含む調製品の一部 |

| 1902 19, 1902 30, 1902 40の一部 | パスタ、麺類、クスクスの一部 |

|

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 90の一部 |

パン、ケーキ、ビスケット、ワッフル、ウエハース、ラスク、トーストしたパンおよびトーストした製品の一部 |

| 2001 90 65, 2005 70 00, 1604の一部 | 魚を詰めたオリーブの一部 |

| 2101 | コーヒー、コーヒー代用品、茶またはマテ抽出物、香料・濃縮物およびこれらをもとにした調製品、コーヒー・茶・マテをもとにした調製品 |

| 2104の一部 | だし汁および風味料の一部 |

| 2106の一部 | 動物性加工原料を含む栄養補助食品(グルコサミン、コンドロイチンおよびキトサンを含む)の一部 |

| 2208 70の一部 | 酒類の一部 |

ただし、国境管理所での公的管理の対象ではなくとも「混合食品に用いられる加工済動物由来原材料の原産地がEUの第三国リストに掲載され、かつ、EUが認可した施設で製造されたものである」という原則が適用されないというわけではなく、仕向け地、EU市場、倉庫で公的管理の検査が実施されます。

規則(EU) 2017/625第44条および第47条に基づき、国境管理所に到着するすべての輸入検疫対象貨物に対し、書類検査が実施され、リスクに応じて同一性検査(添付書類と貨物の同一性の確認)と現物検査(検査施設でのサンプル検査など)が実施されます。同一性検査と現物検査の実施率は、実施規則(EU) 2019/2129で定められており、混合食品の場合は、同一性検査100%、現物検査15%となっています。

検査に要した費用は請求されます。

動物検疫の検査は、EU規則(EU) 2017/625第47条および実施規則2021/632に規定されているとおり、国境管理所(BCP:Border Control Post)で実施されます(個人消費目的の手荷物、サンプル品などを除く)。このため、EUに輸出される動物性由来の食品は、必ず、国境検疫所が設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。指定されたBCPと対象アイテムのリストは欧州委員会のウェブサイトで確認することができます。

まずは、貨物が到着する24時間前までに「共通衛生入域文書(CHED)」に必要な情報を記載して国境検疫所に事前通知し、国境管理所における動物検疫に合格した際に「共通衛生入域文書」が発行されます。空白や不完全な記載がある場合、関係当局は署名をしないとされています。実施規則(EU) 2020/2235において様式を確認することができます。

動物検疫の手続きなどについては、規則(EU) 2017/625および関連規則に規定されています。

動物検疫は、a)文書検査(衛生証明書などの必要書類の確認、輸入条件への適合状況の確認など)、b)同一性検査(貨物が提出書類と対応しているかの確認)、c)現物検査(官能検査、簡単な化学検査、ラボラトリー検査)の3段階により行われます。a)の文書検査において、衛生証明書は原本またはIMSOC(公的検査用統合情報管理)システムで伝達された電子証明書でなければなりません。また、c)の現物検査については、過去の違反事例や健康被害リスクなどを踏まえ、検査官が必要と判断した場合に実施されます。動物検疫の結果、輸入条件に適合することが確認されると、検査官から共通検疫入国証が発行され、貨物を国境検疫所から移動させることができます。

これら動物検疫上の検査に加えて、食品添加物規制や残留農薬基準および動物用医薬品基準など、食品衛生に関するほかのEU規制についても、適合状況をあわせて検査される場合があります(規則(EC)2017/625 Article 14)。

いずれの検査についても、要した費用は請求されます。

なお、公的管理の強化期間中に同じ業者または国からの貨物が同じ違反を3回した場合は、欧州委員会は第三国の発送国の当局に対し必要な調査と是正を要請します。

関連リンク

- 根拠法等

-

規則(EU)2017/625 (英語)

-

実施規則(EU) 2021/632(英語)

-

委任規則(EU) 2021/630 (英語)

-

実施規則(EU) 2020/2235 (英語)

-

委任規則(EU) 2020/692 (英語)

-

実施規則(EU) 2019/2129 (英語)

-

委任規則(EU)2022/2292 (英語)

-

実施規則 (EU) 2019/1715 (英語)

-

実施規則(EU)2019/1014(英語)

-

実施規則(EU)2019/2130(英語)

- その他参考情報

-

EU域外から英国への動物性製品の輸入にかかる動物検疫に関するインフォメーション・ノート(英国動植物衛生庁)(英語)

(204KB)

(204KB)

-

IMSOC TRACES(欧州委員会)(英語)

-

残留農薬のMRLへの適合を判定するための推奨サンプリング法(CODEX)

(213KB)

(213KB)

-

MRLを順守するための残留農薬測定において推奨されるサンプリング方法(CAC/GL 33-1999), Codex Alimentarius Commision, FAO(英語)

(127KB)

(127KB)

- ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

-

ジェトロ「混合食品輸入の証明書に関する経過措置の影響のEU特別輸入条件(仮訳)」

(717KB)

(717KB)

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年7月

調味料(本調査の対象品目)の販売について、EUレベルでの規制はされていませんが、販売国ごとの規制を確認する必要があります。

EU域内で販売されるすべての食品については、欧州議会・理事会規則(EC)178/2002に基づきEU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則第11条)。 同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、EU が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則第53条)。

この衛生に関する要件(「衛生パッケージ」)は、欧州議会・理事会規則 (EC)852/2004 (一般食品衛生規則)、欧州議会・理事会規則 (EC)853/2004 (動物性食品に関する衛生規則)、そして、欧州議会・理事会規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)により補完されます。

ただし、販売国ごとの規制を確認する必要があります。

例えば、フランスの場合、個人消費者向けの小売りについては申請(Déclaration)様式CERFA 13984 の「Section 2 ACTIVITÉS DE COMMERCE OU DE PRODUCTION FERMIÈRE(商行為または農産物の生産)」の欄に必要事項を記入して、管轄地域の住民保護局 (DDPP : 競争・消費・不正抑止局DGCCRFに管轄される衛生面の監督局)に申請をする必要があります。

レストランの場合であっても、動物性食品を取り扱う場合は、事業を開始する前に、住民保護局に申告をする必要があり、所定の様式 「CERFA 13984」の「Section 1 – ACTIVITÉS DE RESTAURATION(外食事業)」に必要事項を記入して郵送するか、オンラインで申請をする必要があります。

この申請は、宅配サービス、遠隔販売(オンライン販売)、フードトラック、マルシェ、慈善活動、自宅で調理した料理の提供、公共給食の場合においても同様に必要となります。

5. その他

調査時点:2023年7月

なし

EU内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年7月

EUは域外共通関税制度の下で、域外からの輸入品の関税率は域内各国で一律となっています。

関税および統計的分類表ならびに共通関税率に関する欧州理事会規則(EEC)2658/87では、共通関税を設定するために合同関税品目分類表(CN: Combined Nomenclature)とよばれる物品の分類表を設定しており、これはHSコードに相当します。そのため、当該合同関税品目分類表のCNコードの中から該当する品目の関税率を特定する必要があります。

また、2019年2月から、日本からEUへの輸出品は、日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」)の適用対象となっています。本サイトでの対象の調味料(例しょうゆ)の「日EU・EPA」適用後の関税率は、次の表のとおりです。

「日EU・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日EU・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または代理人(通関業者など)のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関する詳細は、税関のウェブサイトで確認することができます。また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により、税関当局に照会することができます。

| CNコード/品目 | 関税率 | |

|---|---|---|

| 通常 | EPA適用 | |

|

2103.10 しょうゆ |

7.70% |

非課税 (0%) |

|

2103.20 トマトケチャップ、その他のトマトソース |

10.20% |

非課税 (0%) |

|

2103.30.90 マスタードソース |

9.00% |

非課税 (0%) |

|

2103.90.90 その他のトマトを含むソース |

7.70% |

非課税 (0%) |

|

2209.00.11 2リットル以下の容器入りワインビネガー |

6.40 EUR / hl※ |

非課税 (0%) |

|

2209.00.19 2リットル超の容器入りワインビネガー |

4.80 EUR / hl |

非課税 (0%) |

|

2209.00.91 2リットル以下の容器入りのその他の食酢 |

5.12 EUR / hl |

非課税 (0%) |

|

2209.00.99 2リットル超の容器入りのその他の食酢 |

3.84 EUR / hl |

非課税 (0%) |

その他、関税率は、欧州委員会通商総局が提供する「Access2Markets」や税制・関税同盟総局が提供する「TARIC Consultation」などで検索できます。さらに、日EU経済連携協定(EPA)の原産地ルールや税率に関しても、「Access2Markets」で確認することができます。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 税制関税同盟総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EEC)2658/87(英語)

-

委任規則(EU)2020/760(英語)

-

実施規則(EU) 2020/383(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会Access2Markets (英語)

-

欧州委員会TARIC Consultation (英語)

-

欧州委員会 関税検索サイト(英語)

-

税関 原産地規則ポータル

-

税関 EPA原産地規則マニュアル

(3.3MB)

(3.3MB)

-

欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「特恵の要求、確認および否認」(英語)

(455KB)

(455KB)

-

欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「原産地に関する申告」(英語)

(482KB)

(482KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス 要求、確認および特恵の否認」(2019年12月更新版)(ジェトロ仮訳)

(723KB)

(723KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス 原産地に関する申告」(ジェトロ仮訳)

(712KB)

(712KB)

2. その他の税

調査時点:2023年7月

EUへの輸入には、輸入関税に加え、各国が独自に定める付加価値税(VAT)や物品税が課されます。これらの税率は国によって異なるため、最終消費国ごとに確認する必要があります。なお、VATに関する共通システムに関しては、欧州理事会指令2006/112において規定されています。各国のVATについては次のとおりです。

フランスにおいて、VATは5.5% または20%が課税されます。ドイツは7%、オランダは9%、イタリアは4%、5%、もしくは10%のVATが課税されます。

関連リンク

- 根拠法等

-

指令2006/112(英語)

3. その他

調査時点:2023年7月

なし

その他

調査時点:2023年7月

有機食品に関する規制

EU域内で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、欧州理事会規則(EC)834/2007および 規則(EC)1235/2008で規定されていましたが、新公的管理の規則(EU)2017/625に照らし合わせ、新規則 (EU) 2018/848および2021/2306が2022年1月1日から適用されています。

- 有機JAS製品の同等性を利用して、EUで有機食品として販売する場合

-

調査時点では、日本の有機JAS制度は、EUの有機制度との同等性を有するとみなされており、EU域内で「有機」として販売が可能な国のリスト(第三国リスト)に掲載されているため、同リストに掲載された有機登録認定機関(Control bodies)が発行する証明書を添付することにより、有機食品としてEU加盟諸国に輸出することが可能です。なお、「有機JAS」認証を取得した食品が無条件にEU域内で有機食品として販売できるわけではないこと、発行できる登録認証機関は、規則(EU) 2021/2325 ANNEX Iに記載される有機認証団体のみであり、すべての有機JAS登録認定機関が発行可能でない点にも留意が必要です。

また、当該証明書は、2017年10月19日から畜産貿易管理情報システム(TRACES:Trade Control and Expert System)を用いて電子的に提出することが義務付けられており、証明書を発行する登録認定機関がTRACESに登録されている必要があります。 - 有機JAS認定を取得した調味料をEU域内へ「有機」として輸出する場合には、日本産の有機JAS認定を取得した原材料だけでなく、EU規制および有機JAS制度と同等の水準にあると認められた有機認証制度を有する国(EU加盟国、米国、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、カナダ、韓国、イスラエル、コスタリカ、インド、チュニジア)産の有機認証原材料も使用可能です。

- また、食品に「organic」などの語句を表示してEU域内で販売する際には、有機JAS登録認定機関の認証機関コード番号もラベルに表示しなければなりません。また、任意でEUの有機ロゴ(ユーロリーフ)を使用することもできますが、日本から輸入した有機JAS認定食品の場合は「non-EU Agriculture」の表示もあわせて記載する必要があります。生産国が日本のみの場合は、「non-EU」を国名で代替・補足することも可能です。

-

図:EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)

- なお、有機JASを取得していても、輸出時に有機JAS登録認定機関の証明書を提出していない商品の包装に「Organic」と印刷することは違反行為となり、輸入国でラベルを張り替える、「Organic」を塗りつぶすなどの措置が求められることにも注意が必要です。

- 日本の有機JAS制度はEUの有機制度との同等性が認められていますが、日本の有機JAS制度においては一部農薬(無機銅など)の使用が認められており、かつ残留農薬基準が日本よりEUのほうが低く設定されている場合があります。その場合は有機JAS農産物であってもEUの残留農薬基準を満たさない可能性があることについて留意が必要です。

- なお、欧州理事会規則(EC)2018/848および欧州委員会規則(EC)889/2008に基づき、EU域内に有機食品を輸入・流通させるにあたっては、EU側の輸入者・販売者にも当局への登録、査察の受け入れ、証明書の保持などが義務付けられています。このため、輸出に際してはEU域内の相手方事業者がこれらの要件を満たす事業者であるかどうかについて確認を行うことも必要です。

- 前述のとおり、新公的管理の規則(EU)2017/625に照らし合わせ、新規則 (EU) 2018/848が2022年1月1日から適用された結果、有機の第三国との同等性の規則が失効されることが示唆されています。規則 (EU) 2020/1693によると、EU有機と日本の有機JASの同等性の失効期限は2026年12月31日までとなっているため、有機JAS制度の同等性を利用したEUへの有機食品の輸出ができなくなる可能性があります。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州委員会農業・農村開発総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC)889/2008(英語)

-

委任規則(EU)2021/2306(英語)

-

規則(EU)2017/625 (英語)

-

規則 (EU) 2018/848 (英語)

-

規則 (EU) 2020/1693(英語)

-

実施規則(EU)2021/2325(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省 有機JAS制度に基づく有機食品の輸出入方法などの変更について

(80KB)

(80KB)

-

農林水産省 有機食品の検査認証制度

-

農林水産省 有機登録認証機関一覧

-

欧州委員会農業・農村開発総局 有機食品の輸入(英語)

-

欧州委員会 TRACES(英語)

- ジェトロ「欧州における有機食品規制調査」(2018年3月/2021年10月改訂)

遺伝子組換え作物に対する規制

EUでは、欧州議会・理事会規則(EC)1829/2003に基づき、認可を受けた遺伝子組換え作物のみ(大豆、とうもろこし、綿実、菜種、テンサイ)がEU域内での販売・流通を認められており、流通させる場合には遺伝子組換え作物を使用している旨の表示が義務付けられています。

認可を受けた遺伝子組換え作物のリストは、欧州委員会ウェブサイトで検索が可能です。

原材料に日本で流通・使用が認められている遺伝子組換え作物(大豆など)を使用している場合には、次のEUと日本の規制の違いについて留意する必要があります。

- 日本では、遺伝子組換え作物のDNAおよびタンパク質が加工工程で除去される食品(しょうゆや植物油など)については、(たとえ遺伝子組換え作物を原料としていても)遺伝子組換えの表示義務がありません。しかし、EUでは、最終食品におけるDNA・タンパク質の存在の有無にかかわらず、原材料に遺伝子組換え作物を使用した場合には、その旨の表示義務(原材料名の後ろに‘genetically modified’と記載、または、‘produced from genetically modified ○○(原材料名)’と記載)があります。遺伝子組換え原材料を含むアルコール飲料に関しても同様です。

- 日本では、遺伝子組換え作物が食品などの主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ全重量の5%以上を占める場合)ではない場合には、遺伝子組換えについての表示義務がありません。しかし、EUでは、食品添加物を含む加工食品のすべての原材料について、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合は、表示義務があります(例えば遺伝子組換え由来の大豆レシチンやコーンスターチなど)。

- 日本では、遺伝子組換えではない原材料について、許容される遺伝子組換え作物の「意図せざる混入」の割合は5%未満とされています。一方で、EUでは、同割合は0.9%未満とされていますので、これを超える場合は遺伝子組換え作物使用の表示が必要です。

- 日本では、包装面の表示可能面積が30平方センチメートル以下の加工食品については、遺伝子組換え表示義務の対象外となっています。一方で、EUでは、最大包装面積が10平方センチメートル以上の食品には、遺伝子組換え表示の義務があります。また、最大包装面積が10平方センチメートル未満の包装食品や非包装食品についても、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合には、食品陳列棚の近傍に常に見えるかたちで表示する義務があります。

- 日本では『遺伝子組換え不分別』の概念がありますが、EU規制には当該概念がありません。遺伝子組換え作物を使用もしくは遺伝子組換え作物を飼料の原料としている場合は表示が必要です。

- 食品成分として使用した遺伝子組換え微生物(酵母エキスなど)にも遺伝子組換え作物使用の記載義務があります。

「遺伝子組換えでない(GM(O)-Free, Non-GM(O)s)」などの表示については、EUの共通規制はありません。従って、EUの規制上は、遺伝子組換え作物の混入が偶発的な意図せざるものであり、混入割合が当該原材料の0.9%未満であれば、「GM-Free」などの表示を任意で行うことが可能です。

ただし、加盟国によっては、GM(O)-Free表示に関して独自の規制を課していることがあるため、注意が必要です。スウェーデンとベルギーにおいては、GM(O)-Freeなどの表示はガイドラインにより禁止されています。また、ドイツ、フランス、オランダ、オーストリアなど一部の加盟国においては、国内法やガイドラインによりGM(O)-Freeに関する表示ができる場合のルールや使用できる文言、ロゴが独自に定められています。これらの国・地域でGM(O)-Freeに関する表示をする場合には、各国・地域の規制を確認する必要があります。

例えばフランスでは、デクレにより植物食品に「非遺伝子組換え(sans OGM )」と記載する際は、偶発的または技術的に回避できない事情で、遺伝子組換え農産物の混入率が0.1%未満である必要があります。ただし、EUで対象となっている遺伝子組換え種にかぎります。

動物性食品において、遺伝子組換え農産物の混入が0.1%未満の飼料で育てた畜産由来の未加工品の場合(卵・生乳を除く)は「nourri sans OGM (<0.1%)」、卵・生乳を含む遺伝子組換え農産物の混入が0.1%未満の飼料で育てた畜産由来の材料からなる加工品には「issu d’animaux nourri sans OGM (<0.1 %)」と記載することができます。また、遺伝子組換え飼料の混入が0.9%未満の場合「nourri sans OGM (<0.9 %)」、あるいは「issu d’animaux nourri sans OGM (<0.9 %)」と記載できると規定されています。特定のロゴは定められていません。

| 項目 | EU規則における表示制度 | 日本における表示制度 |

|---|---|---|

| 表示対象 |

EUで認可されたGMO登録された品目(綿、とうもろこし、菜種、大豆、てんさい 認可されない作物は使用不可 |

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てんさい、パパイヤ、からし、およびこれらからなる33食品群(加工食品 上記以外の作物に「遺伝子組換えでない」などの表示は不可 |

| 複合原材料からなり、GMOで構成されているあるいはGMOを含有する場合 |

使用した場合、表示義務あり 原材料リストの当該原材料の直後に「genetically modified(遺伝子組換え)」または「produced from genetically modified [name of ingredient ] (遺伝子組換えの[原材料名]から生産された)」を表示 |

表示義務あり ただし、 •原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位まで、かつ、原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上の場合 •加工工程後(最終製品)も組み換えられたDNAまたはこれにより生じたタンパク質が検出される場合 「遺伝子組換え」または「遺伝子組換え不分別」の表示をする。 |

|

成分が品目の名前で指定されている場合 (例「GM大豆から生産されたレシチンを含む」など) |

使用した場合、表示義務あり 「contains genetically modified [name of organism]’(遺伝子組換え[作物名]を含む)または 「contains [name of ingredient] produced from genetically modified [name of organism]」(遺伝子組換え[作物名]から生産された[原材料名]を含む)’ |

|

| 最終製品のDNAやタンパク質の検出の可否を問わず、GMOを使用している場合(添加物や香料、高度精製品含む) |

最終製品のDNAやタンパク質の検出の可否を問わず、GMOを使用している場合表示義務あり。 食品成分として使用した、添加物や香料、高度精製品、微生物(酵母エキスなど)にも表示義務あり。 |

最終製品にDNAやタンパク質が検出されない場合、表示義務なし。油やしょうゆの場合、DNA等が検出できないため、表示義務なし。 添加物についても遺伝子組換えの表示義務なし。 |

| 表示が免除される技術的に不可避または偶発的な(意図せざる)混入率 |

0.9 % 未満 ただし、回避するために必要なすべての措置を講じたことを証明する必要がある。 「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」「不分別」「分別生産管理流通管理済み」の表示は不可 |

大豆やとうもろこしは5%以下 「分別生産流通管理済み」等の表示が可能 (改正前の制度では「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」の表示が可能だったが、2023年4月1日から「分別生産流通管理をしており、かつ遺伝子組換えの混入がない場合」と改正されたため、表現の使用を下記の場合とで分ける必要がある) |

| 「GMO Free / Non GMO (遺伝子組換えでない)」表示 |

EUで統一した規則はなく、各加盟国法で定められている場合や民間認証団体の仕様書に規定がある。 例)フランスの場合、デクレn 2012-128 |

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる原材料を使用した場合「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」の表示が可能(2023年4月1日より改正) |

新規食品に関する規制

調査時点:2023年7月

EUでは、規則(EU) 2015/2283により、1997年5月15日以前にEU内でヒトによって相当量(significant degree)を消費されていなかったとされる、食品または食品原料を「新規食品(Novel Food)」と定義し、認可を受けた新規食品のみEU域内で販売または食品に使用することができます。

新規食品には、植物からの新たな抽出物(例:菜種タンパク質)、第三国からの農産物(例:チアシード)、新たな生産工程を用いて製造された食品(例:紫外線処理されたパンや牛乳)、新たな栄養素源(例:藻類から抽出されるドコサヘキサエン酸が豊富なオイル)といった幅広い食品が含まれます。一部の日本や外国でなじみのある第三国由来の伝統食品であっても(例 しそ、一部の海藻など)97年より以前にEUで消費されていなかったとされ、規制の対象となり、流通できないこともあるため注意が必要です。

その他、原材料が新規食品とされる「人工ナノマテリアル」の形態で製品中に存在する場合、当該原材料の名称の後に括弧を付して「Nano」と記載する必要があります。

「人工ナノマテリアル(nm)」とは、意図的に製造された物質であって、「1またはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの」または「内面または表面が離散性の機能要素によって構成され、その多くの1またはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの(100ナノメートル以上の大きさであってもナノスケールの特性を有する強凝集性または弱凝集性の構造を含む)」をさします。

なお、EUではナノマテリアルである二酸化チタン(TiO2/E171)(白色着色料)の使用が2022年2月から禁止されています。

認可された新規食品のリストは、実施規則(EU) 2017/2470のANNEXに規定されています。 また、欧州委員会の「新規食品カタログ」でも新規食品に該当するかを調べることができます。

販売しようとする食品が新規食品に該当するかどうかの判断がつかない場合は、最初に販売しようとする加盟国の当局に対して、当該食品が新規食品に該当するか否かを照会することができます。各加盟国の所轄当局のリストは、欧州委員会のウェブサイトで確認することができます。

閉じる

閉じる