日本からの輸出に関する制度 混合食品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

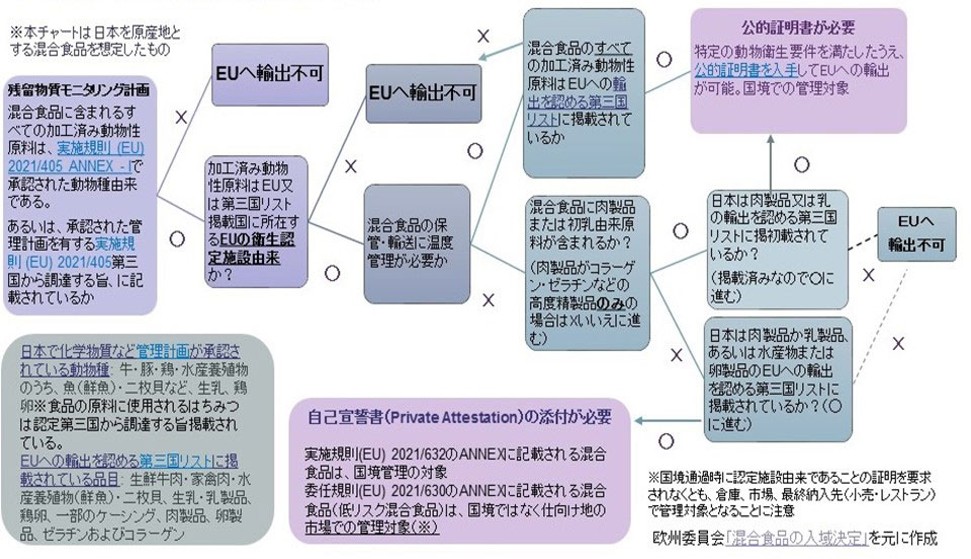

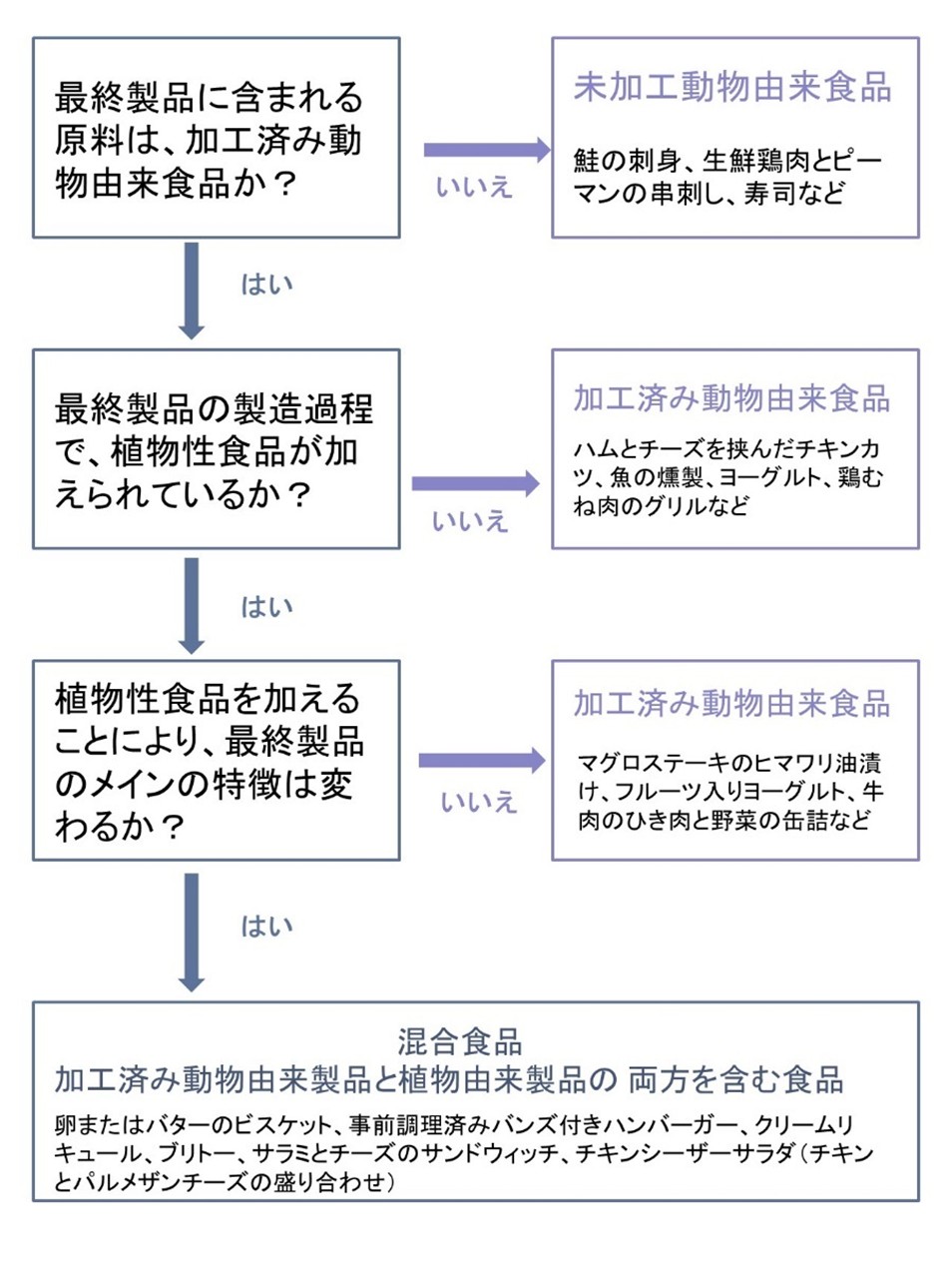

EUでは、「動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原料(Products of plant origin)の両方を含む食品」を「混合食品」と定義し、独自の規制を設けています。事前に混合食品に該当するかをEUの国境管理所(BCP:Border Control Post)に確認してください。各加盟国の国境管理所の連絡先は、欧州委員会のウェブサイトに掲載されています。

「加工」とは、当初の(加工前の)材料を実質的に変化させるプロセスのことであり、加熱、くん蒸、保蔵(curing)、熟成、乾燥、マリネ(marinating)、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせを指します。加工の程度や種類によっては、「動物性未加工食品」や「肉製品」に分類され、「混合食品」とはみなされない場合があります。

また、必ずしもHSコードで「混合食品」であるか否か分類されているわけではなく、同じ名称やHSコードの加工食品であっても原材料の性質やレシピにより、混合食品か加工済み動物由来食品か変わってくるため注意が必要です。

例えば、次の場合には混合食品とみなされませんので、注意が必要です。

- 最終製品に未加工の動物由来食品が含まれる場合は、未加工動物由来食品です。

(例:すし、生鮮鶏肉とピーマンの串刺し、生ハチミツ入りシリアルなど) - 動物由来加工製品を特徴づけるために植物製品が添加されている場合も、混合食品とはなりません。

(例:フルーツ入りヨーグルト、ハーブ入りチーズ、ニンニク入りソーセージなどは加工済み動物由来食品に分類されます) - 植物由来の食品添加物を添加しただけのかつお節などは、水産品の加工食品(加工済み動物由来食品)に分類されることがあります。

図 1 欧州委員会「混合食品のEUへの輸入 Q&A」をもとに作成

※「加工済み動物由来製品」(Processed products of animal origin)=「動物性加工済原料」

※「植物由来製品」(Products of plant origin)=「植物性原料」

2021年4月21日からEUでは新公的管理制度が適用されており、混合食品も新制度の対象となっています。

関連リンク

EUの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年6月

混合食品に関する食品規格はありませんが、EU域外から輸入される食品については、規則(EC)178/2002に基づき、EUが求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります。EUの食品衛生要件に関しては、欧州議会・理事会規則(EC)852/2004(一般食品衛生規則)と欧州議会・理事会規則(EC)853/2004(動物由来食品衛生規則)に規定されています。

また、混合食品に該当するか不明な場合は、国境管理所に問い合わせることが可能です。各加盟国の国境管理所の連絡先は、欧州委員会のウェブサイトに掲載されています。

関連リンク

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年6月

混合食品は、残留農薬および残留薬理的活性物質ならびに動物用医薬品規制の対象となります。

EUでは、使用可能な農薬(活性物質)について、ポジティブリスト制を採用しており、未承認の活性物質を農薬として使用することはできません。

さらに、規則(EC)396/2005により食品のカテゴリーごとに許容される残留農薬の上限値(MRL:Maximum Residue Limit)が規定されています。MRLは、当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの上限値が適用されます。すべての食品に対するMRLは、「EU農薬データベース」で検索可能です。データベースは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。

なお、加工食品の一次加工品の原材料のデータが入手できない場合、または食品事業者がEUの残留農薬規則への準拠を証明できない場合に、どのように加工係数を考慮するかについては、欧州委員会「加工食品(および飼料)の加工係数processing factors(Pf)に焦点を当てた規則(EC)396/2005第20条の解釈に関する通知」で確認することができます。

また、動物由来食品向けに使用可能な残留薬理的活性物質(pharmacologically active substances)はポジティブリストで設定されており、規則(EC)470/2009および規則(EU)37/2010 ANNEXにより動物種ごとに上限値(MRL)が規定されています。EU加盟国は、認可された動物用医薬品の食品生産動物への違法使用や誤用を検出し、違反の理由を調査するための「薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画」(以下「管理計画」)を実施しています。

その他、「動物用医薬品および医薬用飼料規則:AMR対策」ならびに「家畜の飼料添加物(feed additives)」については、ジェトロの本ポータルサイト「EU」の「牛肉」などで確認してください。

また、EUでは実施規則(EU)2022/1255により、「人体用に使用が制限される抗菌剤の指定基準」が2023年2月9日から加盟国で適用されています。委任規則(EU)2023/905および実施規則(EU)2024/399により、日本を含めた第三国からEUに輸入される動物または動物由来食品にも、2026年9月から適用されます。詳細はジェトロの本ポータルサイト「EU」の「牛乳・乳製品」などで確認してください。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局 (英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC) 396/2005(英語)

-

規則(EU) 37/2010(英語)

-

規則(EC)470/2009 (英語)

-

実施規則(EU)2022/1255

-

委任規則(EU)2023/905

-

実施規則(EU)2024/399

- その他参考情報

- ジェトロ「EUにおける残留農薬に関する規制(2015年2月)」

-

EU農薬データベース(英語)

-

欧州委員会「加工食品(および飼料)の加工係数(Pf)に焦点を当てた規則(EC) No 396/2005第20条の解釈に関する通知」(英語)

(1666KB)

(1666KB)

-

欧州委員会 残留農薬について (英語)

-

欧州委員会 動物用医薬品の残留について (英語)

-

農林水産省 EUの新たな動物用医薬品規則への対応

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年6月

EUでは、食品に含まれる汚染物質の上限値を食品カテゴリーごとに規則(EC)1881/2006により規定されていましたが、2023年5月25日から新規則(EU)2023/915に置き換えられています。

ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセス、または生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます。食品中の汚染物質の最大基準値が食品カテゴリーごとに規定されており、基準値を超過したものは原料として使用したり混ぜたりすることもできません。

具体的な基準値は、各品目のページや規則(EU)2023/915 ANNEX Iを参照してください。

なお、2021年8月30日から、カドミウムと鉛の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども追加されているため、加工食品などに原材料として使用する場合は注意が必要です。

また、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則」(EC) 2073/2005によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されています。

その他、各加盟国の独自規制や推奨(勧告)が公表されることもあるため、注意が必要です。

4. 食品添加物

調査時点:2024年6月

EUでは、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」)と総称しています。食品改良剤については、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが特定のカテゴリーに使用を認められています。

なお、ラベルに表示する際には項目での一括表示ではなく、E番号または添加物名で表示する必要があります。例えば、日本では、「pH調整剤」と一括表示が許可されていますが、EUにおいては、「E500(または「炭酸ナトリウム」)E336(または「酒石酸カリウム」)」と表示する必要があります。

| 食品改良剤 | 根拠法 | 定義 |

|---|---|---|

| 食品添加物 | 規則(EC) No 1333/2008 | それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。 |

| 食品香料 | 規則(EC) No 1334/2008 | それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。 |

| 食品酵素 | 規則(EC) No 1332/2008 | 植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。 |

EUでは「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品添加物として分類に含まれていない一方で、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が食品添加物とされています。

また、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「許容含有量(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、当該食品添加物がEUに輸入しようとする商品が属する食品カテゴリーにおいて使用可能かどうかについても確認する必要があります。

ただし、ANNEX IIに記載されていない場合でも、ANNEX IIIに掲載されている添加物やキャリアは使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。その他、ANNEX II PART B(食品への使用が認められるすべての食品添加物で着色料、甘味料以外のリスト)やPART Cのグループ分類(「quantum satis(適量)」の使用を認める)の確認も必要です。

他方、同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が規定されているため、注意が必要です。

食品添加物および食品香料のポジティブリストについては、欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。食品酵素のポジティブリストについては、調査時点でまだ確立されていません。

なお、2020年以降、添加物E 410(ローカストビーンガム)が、EUで禁止されている酸化エチレンに汚染されているとして、EU域内、特にフランスでゴマ製品や菓子類などが大幅なリコール対象となったことから注意が必要です。

その他、EUではナノマテリアルである二酸化チタン(TiO2/E171)(白色着色料)の使用が2022年2月から禁止されています。また、酒石酸ステアリル(E483)が2024年4月23日付で食品添加物のポジティブリストから削除されました。

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分に関しては、規則(EC)1925/2006(ANNEX II)に記載されており、同規則には添加の条件や添加が禁止されている食品についても規定されています。

また、規則(EU)2019/649により、ビタミン・ミネラルなどの食品への添加に関する規則(EC)1925/2006が改正され、2021年4月1日から、最終消費者向け食品のトランス脂肪酸は天然由来の動物性の脂肪酸を除き、脂質100グラムあたり2グラムを超えてはならないとされています。また、業務向けでこの数値を超える場合は、トランス脂肪酸の量に関する情報を提供する必要があります。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局 (英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC) 1331/2008(英語)

-

規則(EC) 1333/2008(英語)

-

規則(EC) 1334/2008(英語)

-

規則(EC) 1332/2008(英語)

-

規則(EU) 2019/649(英語)

-

規則(EC) 1925/2006(英語)

-

規則(EU) 2023/2379(英語)

-

規則(EU) 2024/1451(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 食品改良材について(英語)

-

欧州委員会 食品添加物データベース(英語)

-

欧州委員会 食品香料データベース(英語)

-

農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の規制状況 EU」

- ジェトロ「食品添加物規制調査 EU」(2016年2月)

- ジェトロ「EUにおける食品香料食品酵素に対する規制動向」(2017年3月)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

EUでは、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または、通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品を「食品接触素材(FCM:Food Contact Material)」と呼んでいます。すべての食品接触素材は、規則(EC)1935/2004により、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています。

また、規則(EC)2023/2006において、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(GMP:Good Manufacturing Practice)がそれぞれ定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。プラスチックの適合宣言書には、規則(EU)10/2011のANNEX IVの情報を記載する必要があります。

なお、食品接触を意図する「再生プラスチック」に関して、旧規則(EC)282/2008が廃止され、2022年10月10日から、新規則(EU)2022/1616が施行されています。リサイクル業者、または、再生プラスチックが含まれるプラスチック加工製造業者向けは本規則ANNEX IIIに規定される「適合宣言書」の提出が求められます。 EUでは、添加剤から樹脂、加工、そして食品メーカーに至る各段階において、各事業執行者が自社製品の適合宣言と説明文書を顧客に伝達する義務を持つ、と規定されています。(Chain Liability)。

EUではビスフェノールAの使用に関する規則((EU)2018/213)の改正規則((EU)2024/3190)が2024年12月に公表されました。一部の例外を除きビスフェノールAの食品接触材への使用を全面禁止され、一部製品には移行期間が設けられています。詳細は規則(EU)2024/3190および農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」を参照してください。日本では缶の裏側にビスフェノールAが使用されていることが多いため、留意が必要です。

| 食品接触素材 | 規則・指令 | 主な内容 |

|---|---|---|

| プラスチック・熱可塑性エラストマ-(TPE) | 規則(EU) 10/2011 | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。 |

|

アクティブ・インテリジェント素材 〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕 |

規則(EC) 450/2009 | 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。 |

| 再生プラスチック | 規則(EU) 2022/1616 | 同規則に従って「認可を受けたリサイクル工程」から得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能で、「認定されたリサイクル工程」を使用する域外の事業者はEU加盟国に通知、登録が必要でした。新規則ではこれに加え、「新規技術を用いたリサイクル」、リサイクルスキーム(システム)、および除染設備に関してもEUへの通知・登録が必要となっています。 |

| セラミック | 指令84/500/EEC | カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。 |

| 再生セルロースフィルム | 指令2007/42/EC | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。 |

| BPA(ビスフェノール) | 規則(EU) 2024/3190 | 食品に接触することが意図された包装材の原料への使用の全面禁止 |

| エポキシ樹脂 | 規則1895/2005/EC | エポキシ誘導体の定義と使用制限 |

| ゴム | 指令93/11/EEC | エラストマーまたはゴム製のおしゃぶりから放出されるN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ化合物に変化しうる物質の検出方法 |

また、EUレベルでの法規制に加えて、EU加盟国は独自規制を導入することが可能となっているため、注意が必要です。

例えば、フランスでは、国内法(デクレ・アレテ)により、ゴム、シリコンゴム(ポリマー)、イオン放射線処理、金属・合金(ステンレススチール、アルミニウム)に関する独自規制が定められており、適用される基準値や添加できる物質のポジティブリストなどが規定されています。

また、食品の包装と保管、着色に関する1912年6月28日付アレテにより、一部の製造・醸造を除き、飲食品に直接、銅、亜鉛、亜鉛メッキが触れることは禁止されており、食品に接触する重金属(ヒ素、鉛、スズ)、紙・ボール紙、ニス・コーティング剤、人口着色料などについても独自規定が設けられています。

その他、ガラス・グラスセラミックなどに含有する重金属量(カドミニウム、鉛、クローム)の上限値や禁止の有無を定めた規定、製造に使用できる素材(木材など)の規定や洗浄剤それぞれ該当規定を確認する必要があります。

| 食品接触素材 | EU規則 | フランス国内法 | 独自規制 |

|---|---|---|---|

| プラスチック・熱可塑性エラストマ-(TPE) |

規則(EU) 10/2011 |

— | — |

| アクティブ・インテリジェント素材 |

規則(EC) 450/2009 |

— | — |

| 再生プラスチック |

規則 (EU) 2022/1616 |

— | — |

| セラミック |

指令84/500/EEC |

1985年11月7日付アレテ |

カドミウムと鉛の検出上限値が規定 |

| 再生セルロースフィルム |

指令2007/42/EC |

1993年11月4日付アレテ |

ポジティブリスト形式で使用規制 |

| エポキシ樹脂 |

規則1895/2005/EC |

— | — |

| 木材 | — |

1945年11月15日付アレテ |

フランスとヨーロッパで伝統的に使用されてきた木材や食品に接触可能な木材の他、合金、ワニス・コーティング他材料を規定 |

| ゴム |

指令93/11/EEC |

2020年8月5日付アレテ |

家庭用品 (圧力鍋、ジャー、キャップのシール、手袋、乳幼児の哺乳瓶、おしゃぶりなど) または食品産業の機器 (ホース、コンベア ベルト、バルブ、ガスケット、手袋など) |

| イオン放射線処理 | — |

1986年8月12日付アレテ |

— |

| 金属・合金 (ステンレススチール、アルミニウム) | — |

1976年1月13日付アレテ 1987年8月27日付アレテ 1912年6月28日付アレテ |

食品に接触するステンレス材 アルミニウム・アルミニウム合板 銅・亜鉛・亜鉛めっき |

| シリコーン・シリコンエラストマー | — |

1992年11月25日付アレテ |

— |

その他、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は、本ポータルサイト「EU」「花き」の「輸入規制、輸入手続き」を確認してください。

- EUの包装および包装廃棄物規制

-

なお、欧州議会は2024年4月に容器包装および容器包装廃棄物に関する新法案を採択しました。EU理事会による正式承認を経て新法が発効すれば、2030年以降はすべての容器包装をリサイクル可能にし、2035年からは大規模なリサイクルを行わなければなりません。E-コマースや家電、飲料などの部門別に、容器包装の再利用に関する基準も定められました。

最新情報は、農林水産省のウェブサイト「EUの包装および包装廃棄物規制について」で確認することができます。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局 (英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC)No 1935/2004(英語)

-

規則(EC)No 2023/2006(英語)

-

規則(EC)No 1895/2005(英語)

-

指令(EEC) 84/500(英語)

-

規則(EU)No 10/2011(英語)

-

規則(EU) 2022/1616 (英語)

-

規則(EU) 2020/1245(英語)

-

指令(EC)No 2007/42(英語)

-

規則(EC)No 450/2009(英語)

-

規則 (EU) No 2016/2031(英語)

-

規則(EU) 2019/787 (英語)

-

EU指令 2011/91/EU (英語)

-

委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)

-

規則(EU)2024/3190

-

指令93/11/EEC(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」

-

欧州委員会 食品接触素材について(英語)

-

フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)

- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」

-

農林水産省「EUの新たな包装及び包装廃棄物規制(PPWR)について 」

6. ラベル表示

調査時点:2024年6月

EUにおける食品のラベル表示については、規則(EU)1169/2011で規定されています。同規則は、最終消費者向けおよび調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む食品すべてに適用されます。オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。アレルギー物質や栄養表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。例えば、セロリおよびセロリ製品や辛子(マスタード)および辛子製品などは日本の規則でアレルゲン表示義務ならびに推奨表示とはなっていませんが、EUへ輸出する際には表示が義務となっているため、注意が必要です。

なお、アレルギーを誘発する、最終製品に残存する添加物や加工助剤も表示義務の対象となっています。

日本から混合食品を輸出する場合、同規則第9条に基づき、次の項目を表示する義務があります。

| 項目 | 補足説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食品の名称 |

食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原材料リスト |

原則として、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む。)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アレルギー物質 |

表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。

原材料リストの標記内でアレルゲン物質を表示する場合、太字、異なるフォントや色を使用して強調する必要があります。原材料リストがない場合は特定のアレルゲン物質を含む’contains’の表記が必要となります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特定原材料の分量 |

次の場合には、原材料の分量を表示する必要があります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 正味量 |

重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。 文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。

また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、指令76/211/EECにより、次のとおり規定されています。

表示されている正味量が関連するEU規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。

○g |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 賞味期限または消費期限 | 包装済み食品に関して、微生物学の視点から傷みやすく、短期間で危険となりうる場合、日本と同様に、賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ’use by’ date)を表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特殊な保存条件や使用条件 |

当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。また、開封後の食品の適切な保存または使用を可能にするために、必要に応じて保存条件や消費期限を表示することができます。 例:「冷暗所で保管」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 |

食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(EU域内事業者でない場合は、EUへの輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。 委託製造の場合、フランスでは« EMB »の後に5桁の登記番号を記載する必要があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原産地 | 最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります(例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる)。主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(委員会実施規則(EU)2018/775)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 使用方法の指示 | 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 栄養表示 |

次の項目について、100グラムまたは100ミリリットルあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示は包装面上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

製造ロット番号 (EU指令2011/91/EU) |

EU域内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

規則(EU)1169/2011 ANNEX III に追加表示義務が規定されています。例えば、

- 空気を除去して密閉した包装容器内に、窒素などその他のガスを充てんしたガス充てん包装がなされた食品は、「packaged in a protective atmosphere」と表示する

- アスパルテーム(aspartame)またはアスパルテームアセスルファム塩(aspartame-acesulfame salt)を使用した場合、原料リストにE番号を記載し、「contains aspartame (a source of phenylalanine)(フェニルアラニン源の)アスパルテームを含む」と記載するか、原料リストに具体的な名称を記載して「contains a source of phenylalanine(フェニルアラニン源を含む)」と記載する

- カフェインの含有量が150ミリグラム/リットルを超える飲料(希釈または抽出して飲む飲料を含む)には、「High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women(高カフェイン含有。子供、妊婦、授乳中の女性にはお奨めしません)」と商品名の側に記載したうえで、続けてカフェイン含有量(mg/100ml)をカッコ書きで表記する

その他、詳細については、ジェトロ調査レポート「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」や欧州委員会「ラベル表示に関するガイダンス文書」なども参照してください。なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されています。

規則(EU)1169/2011 ANNEX VIIおよび第19条、第20条には原材料の表示の個別規定や原材料リストからの省略について規定されています。例えば、

- 最終製品に占める割合が2%未満の『類似性と互換性のある原材料』(製造や準備で使用しても組成や性質、知覚価値が変わりにくい)の場合、二つ以下の原材料のうち少なくとも一つ以上が最終製品に存在する場合、原材料リストに「…および(または)…を含む(contains … and/or …)」と表示できる。本規定は、食品添加物やアレルギーや不耐症の誘発物質または本ANNEX VII PART Cの物質には適用されない。

- 「複合原材料(compound ingredient)」(それ自体が2種類以上の原材料から作られる原材料)は、原材料リストに独自の呼称(法律、慣習上定められている限り)で総重量を記載し、その直後に含まれる原材料のリストを続けてもよい。

- 「EU規則で定義されている場合の複合原材料」あるいは「スパイスやハーブを混合した複合原材料」で最終製品に占める割合が2%未満の場合、複合原材料の原材料リストは必須ではない。ただし、本規定は、食品添加物やアレルギーや不耐症の誘発物質には適用されない。

- 「加工助剤として使用されたもの(最終的に残存しない)」あるいは「キャリア(担体)や類似の目的で必要な量だけ使用された物質」、「キャリーオーバー(持ち越し原則)として含有する(最終食品において効力を有しない)当該食品の原料または複数に含まれていた食品添加物や食品酵素」「製造過程で、濃縮または乾燥(脱水)した形の原材料を戻す目的で使用された水」に関しては、原材料リストからの省略が可能です。ただし、アレルギーや不耐症の誘発物質を含む場合は、第21条に従った表示が必要です。(第20条)

- 濃縮(concentrated)または乾燥・脱水(dehydrated)させ、製造時に還元(reconstituted)して使われる原材料の場合、濃縮または乾燥の前に記録された重量順に列挙してよい。

- 濃縮または乾燥させた食品で水を加えて還元することを意図したものに使われる原材料の場合、還元後の製品中の比率で列挙してよいが、その場合は原材料リストに「還元後の製品の原材料(ingredients of the reconstituted product)」または「使用可能な状態にした製品の原材料(ingredients of the reconstituted product)」などの表現を添えることを条件とする。

- 果実、野菜、またはキノコ類で、そのいずれも圧倒的な重量を占めるわけでなく、配合して食品の原材料として使われ、使用割合が変わることが多い場合、原材料リストでは「果実」、「野菜」、または「キノコ類」の呼称で括り、その呼称の後に「配合割合は変わります(in varying proportions)」と記し、続けて存在する果実、野菜、またはキノコ類のリストを記載することができる。その場合、当該配合物は、存在する果実、野菜、またはキノコ類の総重量を基に、第18条第1項に従って(製造時の使用記録に基づいて重量の多いものから順に挙げる)原材料リストに記載する。

食品ラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります。

ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています。

- 包装面の最大面積が80平方センチ以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2ミリ以上

- 包装面の最大面積が80平方センチ未満の場合、「x」の文字の高さは0.9ミリ以上

- グルテンフリー食品

- 実施規則(EU)828/2014により、グルテン含有量が20ミリグラム/キログラム以下である場合には「gluten-free」の表示が可能です。その際には、「gluten-free」の表示とともに「suitable for people intolerance to gluten(グルテン不耐症のヒト向け)」または「suitable for coeliacs(セリアック病患者向け)」の文言を付すことも可能です。

- 栄養・健康に関する強調表示

- 規則(EC)1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHAは正常な血圧の維持に寄与します」「脂肪分0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式(EUリスト)で定められており、強調表示が可能な栄養素など・記載可能な表現・強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められているため、強調表示を行う場合には、注意が必要です。

- 例えば、治療・治癒をうたう表示(例:「風邪の時に利用できる」「にきびを治癒する」)、ポジティブリストに掲載されていない表示(例:「コロナに打ち勝つ」「お茶は消化を助ける」)、許可された表示の意味を変える表現(例:ポジティブリストで表示が許可されている「ビタミンCは正常な免疫系機能の維持に寄与する」との表現ではなく「ビタミンCは免疫力を増加させる」との記載)、「一般的」な強調表現(例:「スーパーフルーツ」「デトックス」、製品の組成と異なる栄養強調表示は禁止されています。

- また、栄養強調表示において、「Low sugars(低糖)」「Sugars-free(無糖)」などと表示する場合、本規則で定義される基準を順守する必要があります。

- その他、特定の母集団向け(例:50代以上の女性向け)強調表示について規則(EU)1228/2014で定められています。その他、ビタミンやマグネシウムに使用できる表現などの詳細は、ジェトロレポート「健康食品関連規制調査(EU)2017年3月」を確認してください。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局 (英語)

- 根拠法等

-

規則(EU) 1169/2011(英語)

-

規則(EU)No 828/2014(英語)

-

規則(EC) 1924/2006 (英語)

-

実施規則(EU) 2018/775(英語)

-

実施規則(EU) 1228/2014(英語)

-

指令76/211/EEC(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 食品表示法について(英語)

-

欧州委員会 ラベル表示に関するガイダンス文書(英語)

- ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」(2014年3月)

-

ジェトロ「新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A(仮訳)」(2014年3月)

(1050KB)

(1050KB)

-

欧州委員会 Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)

- ジェトロ「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)

-

欧州委員会「Food and Feed Information Portal データベース」(英語)

- ジェトロ「健康食品関連規制調査(EU)2017年3月」

7. その他

調査時点:2024年6月

有機食品に関する規制

EU域内で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、新公的管理の規則(EU)2017/625に照らし合わせ、新規則(EU)2018/848および2021/2306が2022年1月1日から適用されています。これにより、旧有機生産規則の欧州理事会規則(EC)834/2007および規則(EC)1235/2008は廃止されました(ただし、規則(EC)889/2008の建物および設備の洗浄および消毒用製品にかかる規定に関しては2023年12月31日まで適用)。

- 有機JAS製品の同等性を利用して、EUで有機食品として販売する場合

-

委任規則(EU)2021/2325により、日本の有機JAS制度は、EUの有機制度との同等性を有するとみなされており、EU域内で「有機」として販売が可能な国のリスト(第三国リスト)に掲載されているため、同リストに掲載された有機登録認証機関(Control bodies)が発行する検査証明書を添付することにより、有機食品としてEU加盟諸国に輸出することが可能です。

なお、「有機JAS」認証を取得した食品が無条件にEU域内で有機食品として販売できるわけではないこと、発行できる登録認証機関は、規則(EU)2021/2325 ANNEX Iに記載される有機認証団体のみであり、すべての有機JAS登録認定機関が発行可能でない点にも留意が必要です。

輸出時には委任規則(EU)2021/2306に規定される当該検査証明書を、有機JAS食品に添付しなければなりません。なお、当該証明書は、2017年10月19日からTRACESシステムを用いてオンラインで提出することが義務付けられており、証明書を発行する登録認定機関がTRACESに登録されている必要があります。 - また、製品に「Organic」などの語句を表示してEU域内で販売する際には、有機JAS登録認定機関の認証機関コード番号もラベル表示(事前包装されていない場合は当該商品に言及したボードなど)に記載する必要があります。また、任意でEUの有機ロゴ(ユーロリーフ)の使用もできますが、日本から輸入した有機JAS認定食品の場合は「non-EU Agriculture」の表示もあわせて記載する必要があります。生産国が日本のみの場合は、「non-EU」を国名で代替・補足することも可能です。

図:EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)

なお、有機JASを取得していても、輸出時に有機JAS登録認定機関の証明書を提出していない商品の包装に「Organic」と印刷することは違反行為となり、輸入国でラベルを張り替える、「Organic」を塗りつぶすなどの措置が求められることにも注意が必要です。

日本の有機JAS制度はEUの有機制度との同等性が認められていますが、日本の有機JAS制度においては一部農薬(無機銅など)の使用が認められており、かつ残留農薬基準が日本よりEUのほうが低く設定されている場合があります。有機JAS農産物であっても、EUの有機生産規則の基準に準拠する必要があることに留意が必要です(規則 (EU)2018/848第24条および実施規則(EU)2021/1165)。

なお、委任規則(EU)2021/2306ならびに実施規則(EU)2021/2307に基づき、EU域内に有機食品を輸入・流通させるにあたり、EU側の輸入者と最初の荷受人はTRACESの登録をしている必要があります。TRACESのアカウント作成には有機登録認証機関による認定が含まれます。このため、輸出に際してはEU域内の相手方事業者が、これらの要件を満たす事業者であるかどうか確認を行うことも必要です。

ただし、規則(EU)2018/848 第48条には、有機の第三国との同等性の規則が失効することが規定されており、規則(EU)2020/1693ならびに規則(EU)2021/2325によると、EU有機と日本の有機JASの同等性の有効期限は2026年12月31日までとなっています。有機JAS制度を利用したEUへの有機食品の輸出はこの日付以降できなくなる可能性があります。

- 有機JAS製品の同等性を利用せずに、EUで有機食品として販売する場合

-

有機JAS対象外品目や「同等性」の対象外品目については、規則(EU)2018/848ならびに関連規則(例:委任規則(EU)2021/1698、実施規則(EU)2021/1165、実施規則(EU)2023/121)の要件にのっとり、EUに指定登録された有機認証団体から直接認定を受けることで、EUで有機食品としての販売が可能です。2024年12月31日までは、実施規則(EU) 2021/2325 ANNEX IIのリストに掲載されている「Japan (日本)」を対象とした指定有機認証団体から認定を受けることが可能です。

ただし、リストに掲載されていても、実質的には認定が不可能なケースもあるため、詳細は有機認証団体に直接問い合わせてください。

なお、本規定は、2024年12月31日以降無効となり、新規則適用後に認定可能な指定有機認証団体は、実施規則(EU)2021/1378のANNEX IIのリストに掲載されています。

また、EU加盟国内の指定有機認証団体については、EUのデータベースに掲載されています。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州委員会 農業農村開発総局(英語)

- 根拠法等

-

規則 (EU) 2017/625 (英語)

-

規則 (EU) 2018/848 (英語)

-

規則 (EU) 2020/1693(英語)

-

委任規則(EU) 2021/2325(英語)

-

委任規則 (EU) 2021/2306(英語)

-

規則 (EU) 2021/2307 (英語)

-

委任規則 (EU) 2021/1698 (英語)

-

委任規則 (EU) 2021/1342 (英語)

-

実施規則 (EU) 2021/1165 (英語)

-

実施規則 (EU) 2021/1378 (英語)

(627 KB)

(627 KB)

- その他参考情報

-

農林水産省 有機食品の検査認証制度 【EU加盟国との輸出入について】

-

農林水産省「日本と EU の有機同等性について(令和6年 2 月 22 日版) 」

(130KB)

(130KB)

-

農林水産省「有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧(2024.11)」

(169KB)

(169KB)

-

欧州委員会 農業農村開発総局 Import/Export: Trade in organics(英語)

-

欧州委員会 TRACES(英語)

-

ECOCERT「(フランスにおける)TRACESの使用ガイド (2020年11月)」(フランス語)

(1693KB)

(1693KB)

- ジェトロ「欧州における有機食品規制調査(2018年3月発行/2021年10月改訂)」

-

EU加盟国内の指定有機認証団体 (英語)

遺伝子組換え食品に関する規制

EUでは、規則(EC)1829/2003により、認可を受けた遺伝子組換え作物のみ(大豆、とうもろこし、綿実、菜種、テンサイ)EU域内での流通・販売を認められており、遺伝子組換え作物を含む食品を流通させる場合には、「遺伝子組換え作物を使用している旨の表示」が義務付けられています。

認可を受けた遺伝子組換え体のリストは、欧州委員会ウェブサイトで検索が可能です。

混合食品の原材料に、日本で遺伝子組換え作物の流通・使用が認められている原材料(大豆など)を使用している場合には、次の「EUと日本の規制の違い」について留意する必要があります。

- 日本では、遺伝子組換え作物のDNAおよびタンパク質が加工工程で除去される食品(しょうゆや植物油など)については、(たとえ遺伝子組換え作物を原料としていても)遺伝子組換えの表示義務はありませんが、EUでは、最終食品におけるタンパク質・DNAの存在の有無にかかわらず、原材料に遺伝子組換え作物を使用した場合には、その旨の表示義務(原材料名の後ろに‘genetically modified’と記載、または、‘produced from genetically modified ○○(原材料名)’と記載)があります。

- 日本では、遺伝子組換え作物が食品などの主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ全重量の5%以上を占める場合)ではない場合は、遺伝子組換えについての表示義務はありませんが、EUでは、食品添加物を含む加工食品のすべての原材料について、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合は、表示義務があります。

- 遺伝子組換え微生物などの機能を利用した生産を除き、遺伝子組換え作物から直接生産された添加物や香料にも表示義務があります(例:遺伝子組換え由来の大豆レシチンやコーンスターチなど)。

- 日本では、遺伝子組換えではない原材料について、許容される遺伝子組換え体の「意図せざる混入」の割合は5%未満とされていますが、EUでは、同割合は0.9%未満とされています。0.9%以上となる場合は、遺伝子組換え作物使用の表示が必要です。

- 日本では、表示可能面積が30平方センチ以下の加工食品については、遺伝子組換え表示義務の対象外となっていますが、EUでは、最大包装面積が10平方センチ以上の食品には、遺伝子組換え表示の義務があります。また、最大包装面積が10平方センチ未満の包装食品や非包装食品についても、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合には、食品陳列棚の付近に常に見えるかたちで表示する義務があります。

- 日本では「遺伝子組換え不分別」の概念がありますが、EUではこのような表記はできません。

- 食品成分として使用した遺伝子組換え微生物(酵母エキスなど)にも遺伝子組換え作物使用の記載義務があります。

「遺伝子組換えでない(GM(O)-Free, Non-GM(O)s)」などの表示については、EUの共通規制はありません。ただし、加盟国によっては、GM(O)-Free表示に関して独自の規制を課していることがあるため、注意が必要です。

| EU規則における表示制度 | 日本における表示制度 | |

|---|---|---|

| 表示対象 | EUで認可されたGMO登録された品目(綿実、トウモロコシ、菜種、大豆、テンサイ) 認可されない作物は使用不可 |

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、テンサイ、パパイヤ、からし、およびこれからなる33食品群(加工食品) 上記以外の作物に「遺伝子組換えでない」などの表示は不可 |

| 複合原材料からなり、GMOで構成されている、あるいはGMOを含有する場合 |

使用した場合、表示義務あり 原材料リストの当該原材料の直後に「genetically modified(遺伝子組換え)」または「produced from genetically modified [name of ingredient ] (遺伝子組換えの[原材料名]から生産された)」を表示 |

表示義務あり ただし、

|

|

成分が品目の名前で指定されている場合 (例「GM大豆から生産されたレシチンを含む」など) |

使用した場合、表示義務あり 「contains genetically modified [name of organism]」(遺伝子組換え[作物名]を含む)または 「contains [name of ingredient] produced from genetically modified [name of organism]」(遺伝子組換え[作物名]から生産された[原材料名]を含む) |

|

| 終製品のDNAやタンパク質の検出の可否を問わず、GMOを使用している場合表示義務あり。 |

最終製品のDNAやタンパク質の検出の可否を問わず、GMOを使用している場合表示義務あり。 食品成分として使用した、添加物や香料、高度精製品、微生物(酵母エキスなど)にも表示義務あり。 |

最終製品にDNAやタンパク質が検出されない場合、表示義務なし。油やしょうゆの場合、DNA等が検出できないため、表示義務なし。 添加物についても遺伝子組換えの表示義務なし。 |

| 表示が免除される技術的に不可避または偶発的な(意図せざる)混入率 |

0.9 % 未満 ただし、回避するために必要なすべての措置を講じたことを証明する必要がある。 「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」「不分別」「「分別生産管理流通管理済み」の表示は不可 |

大豆やとうもろこしは5%以下 「分別生産流通管理済み」等の表示が可能 (改正前の制度では「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」の表示が可能だったが、2023年4月1日から「分別生産流通管理をしており、かつ遺伝子組換えの混入がない場合」と改正されたため、表現の使用を下記の場合とで分ける必要がある) |

| 「GMO Free / Non GMO (遺伝子組換えでない)」表示 |

EUで統一した規則はなく、各加盟国法で定められている場合や民間認証団体の仕様書に規定がある。 例)フランスの場合、デクレn 2012-128 |

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる原材料を使用した場合「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」の表示が可能(2023年4月1日より改正) |

新規食品に関する規制

EUでは、規則(EU)2015/2283により、1997年5月15日以前にEU内で、人間によって相当量(significant degree)を消費されていなかったとされる食品または食品原料を「新規食品(Novel Food)」と定義し、認可を受けた新規食品のみEU域内で販売または食品に使用することができます。

新規食品には、植物からの新たな抽出物(例:菜種タンパク質)、第三国からの農産物(例:チアシード)、新たな生産工程を用いて製造された食品(例:紫外線処理されたパンや牛乳)、新たな栄養素源(例:藻類から抽出されるドコサヘキサエン酸が豊富なオイル)といった幅広い食品が含まれます。一部の日本や外国でなじみのある第三国由来の伝統食品(例:しそ、一部の海藻など)であっても、1997年以前にEUで消費されていなかったとされ、規制の対象となり、流通できないこともあるため注意が必要です。

その他、原材料が新規食品とされる「人工ナノマテリアル」の形態で製品中に存在する場合、当該原材料の名称の後に括弧を付して「Nano」と記載する必要があります。

「人工ナノマテリアル(nm)」とは、意図的に製造された物質であって、「1またはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの」または「内面または表面が離散性の機能要素によって構成され、その多くの1またはそれ以上の外形寸法が100ナノメートル以下のもの(100ナノメートル以上の大きさであってもナノスケールの特性を有する強凝集性または弱凝集性の構造を含む)」をさします。

なお、EUではナノマテリアルである二酸化チタン(TiO2/E171)(白色着色料)の使用が2022年2月から禁止されています。

認可された新規食品のリストは、実施規則(EU)2017/2470のANNEXに規定されています。 また、欧州委員会の「新規食品カタログ」でも新規食品に該当するかを調べることができます。

販売しようとする食品が新規食品に該当するかの判断がつかない場合は、最初に販売しようとする加盟国の当局に対して、当該食品が新規食品に該当するか否かを照会することができます。

EUでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

日本からEU域内に混合食品を輸入するにあたって、輸入許可、輸入ライセンスなどや商品登録などは必要ありません。

混合食品に該当するか不明な場合は、国境管理所に問い合わせることが可能です。各加盟国の国境管理所の連絡先は、欧州委員会のウェブサイトに掲載されています。

関連リンク

- その他参考情報

-

欧州委員会 国境管理所(BCP)の連絡先 (英語)

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年6月

日本からEU域内に混合食品を輸入するにあたっては、次の書類が必要になります。

- 通関申告書(単一管理文書(SAD:Single Administrative Document))

EU域外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は、規則(EU)2016/341のAppendix B1に規定されています。 - インボイス(商業送り状)

- パッキングリスト(包装明細書:P/L)

- 価格申告書(Customs Value Declaration)

- 船荷証券(B/L:Bill of Lading)/航空運送状(AWB:Air Waybill)

- 共通衛生入域文書(CHED-P)

- 公的証明書/自己宣誓書

公的証明書(カテゴリー1および2の混合食品に必要)の様式は、実施規則(EU)2020/2235のANNEX III Chapter 50に、自己宣誓書(カテゴリー3の混合食品に必要)の様式は、同規則のANNEX Vにそれぞれ規定されています。

なお、委任規則(EU)2021/630に規定される、国境での公的管理が免除されている混合食品については、上市時に製品に自己宣誓書を添付すればよいとされています。

また、日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」という)に基づく特恵税率の適用を受けるためには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となりますが、日EU・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。書式に関しては税関のポータルサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年6月

混合食品については、規則(EU)2017/625に基づき、EUへの入域時に国境管理所(BCP:Border Control Post)における公的管理(いわゆる輸入検疫)の対象となります。BCPにおける公的管理の対象となる製品の具体的なCNコードは、実施規則(EU)2021/632のANNEXに規定されています。

委任規則(EU)2021/630のANNEXのリストに挙げられているCNコードは「低リスク混合食品」とされ、次の要件を満たす混合食品は、国境管理所での公的管理の対象から除外されます。

※温度管理が不要で「ゼラチン、コラーゲンおよび高度精製品以外の肉製品」ならびに初乳由来原料を含まない長期保存可能な混合食品(カテゴリー3)であり、かつ

- 第三国リスト要件を満たしている

- 原料の卵製品および乳製品について、委任規則(EU)2020/692に基づく加熱処理※がされていること(乳製品についてはANNEX XXVIIのB欄、卵製品についてはANNEX XXVIIIに定められた加熱処理)

- ヒトの食用であることが明記されていること

- しっかりと密封されていること

| CNコード | 品目(仮訳) |

|---|---|

|

1704, 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 90の一部 |

前記の要件※を満たす、菓子類、チョコレートおよびココアを含む調製品の一部 |

| 1902 19, 1902 30, 1902 40の一部 | 前記の要件※を満たす、パスタ、麺類、クスクスの一部 |

| 1904 10, 1904 20, 1904 90の一部 | 朝食用シリアル、ミューズリー、グラノーラなどのシリアルまたはシリアル製品を膨潤または焙煎して得られる加工食品、ならびに未焙煎シリアルフレークとの混合物(加工食品) |

|

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 90の一部 |

前記の要件※を満たすパン、ケーキ、ビスケット、ワッフル、ウエハース、ラスク、トーストしたパンおよびトーストした製品の一部 |

| 2001 90 65, 2005 70 00, 1604の一部 | 前記の要件※を満たす、魚を詰めたオリーブ |

| 2101 | 前記の要件※を満たす、コーヒー、コーヒー代用品、茶またはマテ抽出物、香料・濃縮物およびこれらをもとにした調製品、コーヒー・茶・マテをもとにした調製品 |

| 2103の一部 | 少量の魚介のだし入りみそ、および少量の魚介だし入りしょうゆ |

| 2104の一部 | 前記の要件※を満たす、スープストックおよび調味料の一部。 |

| 2106 の一部 | 前記の要件※を満たす動物性加工原料を含む栄養補助食品(グルコサミン、コンドロイチンおよびキトサンを含む。)の一部 |

| 2208 70 の一部 | 前記の要件※を満たすリキュールなど酒類の一部 |

ただし、国境管理所での公的管理の対象から除外されていても、市場、倉庫、最終納入先(小売・レストラン)での公的管理の対象となり、自己宣誓書の提出が要求されることがあります。

国境管理所に到着するすべての輸入検疫対象貨物に対し、書類検査が実施され、リスクに応じて同一性検査(添付書類と貨物の同一性の確認)と現物検査(検査施設でのサンプル検査など)が実施されます。同一性検査と現物検査の実施率は、実施規則(EU)2019/2129で定められており、混合食品の場合は、同一性検査100%、現物検査15%となっています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年6月

EU域内での混合食品の販売にあたっては、特別な許可などは必要ありません。

ただし、食品事業者は、EUの衛生法または加盟国法に従い動物性由来の原材料を含む食品を取り扱う場合、第一次産業、家庭用消費を除き、管轄当局により各施設の登録、通知、または承認を受けることが義務付けられています(「一般食品に関する衛生規則」規則(EC)852/2004第6条ならびに「動物性食品に関する衛生規則」規則(EC)853/2004第4条)。

例えば、フランスの場合、個人消費者向けの小売りについては申請(Déclaration)を様式CERFA 13984の「Section 2 ACTIVITÉS DE COMMERCE OU DE PRODUCTION FERMIÈRE(商行為または農産物の生産)」の欄に必要事項を記入して、管轄地域の住民保護局(DDPP:競争・消費・不正抑止局DGCCRFに管轄される衛生面の監督局)に申請をする必要があります。

レストランの場合であっても、動物性食品を取り扱う場合は、事業を開始する前に、住民保護局に申告をする必要があり、所定の様式「CERFA 13984」の「Section 1–ACTIVITÉS DE RESTAURATION(外食事業)」に必要事項を記入して郵送するか、オンラインで申請をする必要があります。

この申請は、宅配サービス、遠隔販売(オンライン販売)、フードトラック、マルシェ、慈善活動、自宅で調理した料理の提供、公共給食の場合においても同様に必要となります。

5. その他

調査時点:2024年6月

なし

EU内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年6月

EUは域外共通関税制度の下で、域外からの輸入品の関税率は域内各国で一律となっています。

関税および統計的分類表ならびに共通関税率に関する規則(EEC)2658/87では、共通関税を設定するために合同関税品目分類表(CN)とよばれる物品の分類表を設定しており、これはHSコードに相当します。そのため、当該合同関税品目分類表のCNコードの中から該当する品目の関税率を特定する必要があります。

関税率は、欧州委員会通商総局が提供する「Access2Markets」や税制・関税同盟総局が提供する「TARIC Consultation」などで検索できます。

なお、2019年2月に発効した日EU経済連携協定(EPA)(以下「日EU・EPA」という)を利用した場合、多くの品目の関税は削減・撤廃されます。「日EU・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日EU・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関する詳細は、税関のウェブサイトで確認することができます。また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により、税関当局に照会することができます。

2. その他の税

調査時点:2024年6月

EUへの輸入には、輸入関税に加え、各加盟国が独自に定める付加価値税(VAT)や物品税が課されます。これらの税率は国によって異なるため、最終消費国ごとに確認する必要があります。なお、VATに関する共通システムに関しては、指令2006/112において規定されています。

各加盟国のVATや物品税は、欧州委員会通商総局が提供する「Access2Markets」で検索できます。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 税制・関税同盟総局(英語)

- 根拠法等

-

指令2006/112/EC(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 Access2Markets(英語)

- ジェトロ「VAT登録の要否:EUへ輸出する場合」

3. その他

調査時点:2023年8月

なし

その他

調査時点:2022年11月

なし

閉じる

閉じる