牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

本稿で定義する「牛肉」の規則は基本的には、生鮮肉に適用されるものに触れるものとし、第16項に分類される食肉製品や加工食品については触れないものとする。

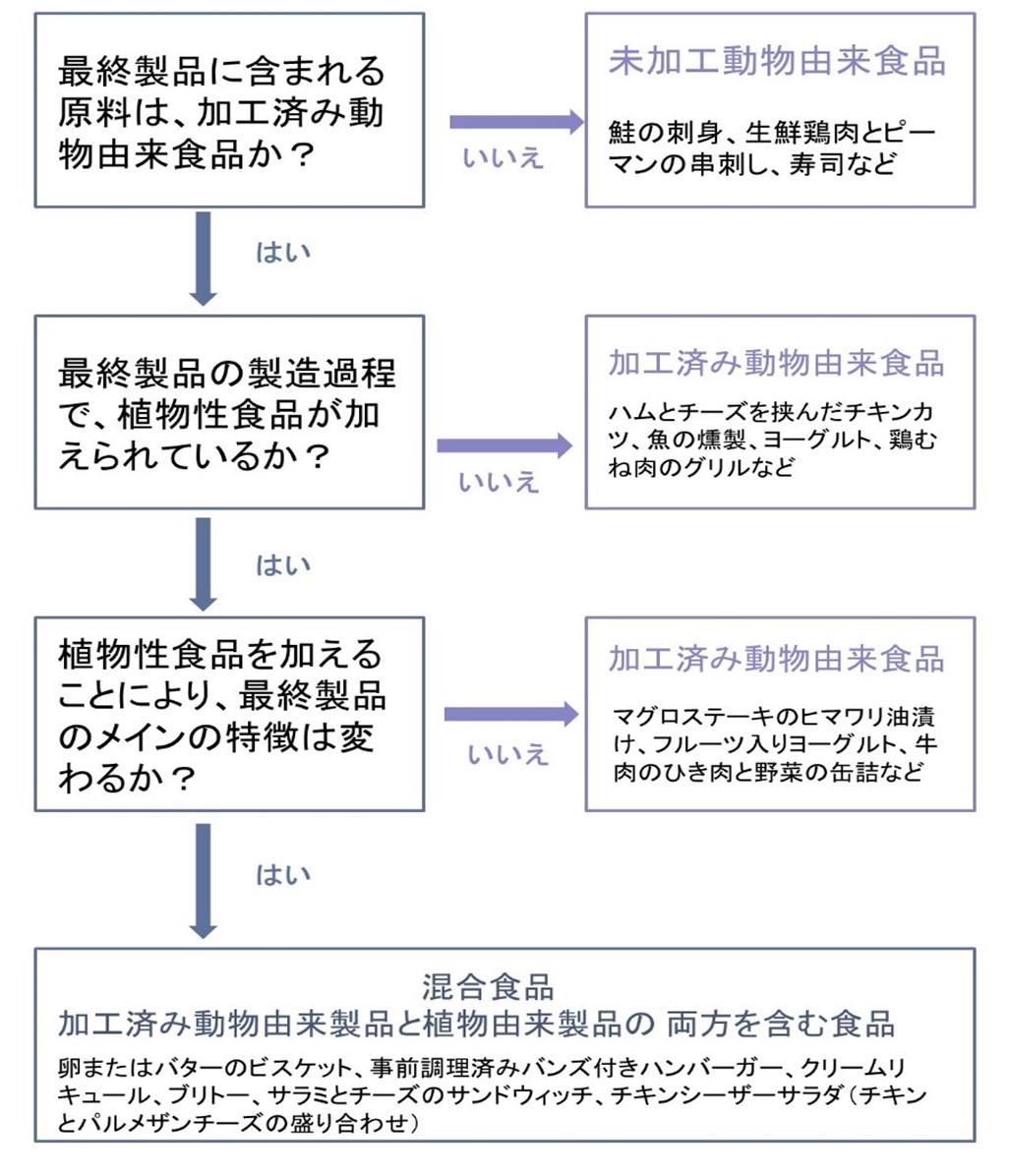

動物性加工済原料と植物性原料の両方を含む「混合食品」については、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」で確認してください。ただし、畜産加工品である「肉製品(動物由来食品)」と「混合食品」の違いに関しては、「輸入規制」の「4. その他(肉製品(畜産加工食品)と混合食品」の項を確認してください。

0201.30:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)のうち、骨付きでない肉

0202.30:牛の肉(冷凍したものに限る)のうち、骨付きでない肉

欧州議会・理事会規則(EC)853/2004 ANNEX Iの定義による「生鮮の牛肉(fresh meat)」とは、冷却、冷凍または急速冷凍以外の保存処理をしていない肉をいい、真空パッケージングされた肉または制御気圧でパッケージングされた肉を含みます。

なお、本稿の品目対象外である、「肉調製品(meat preparations)」は、食材、香味料もしくはそこに加えられた添加物を含む、または肉の内部筋繊維組織の改変に不十分な処理を施しこれにより生鮮肉(fresh meat)の特性をなくした、生鮮肉(fresh meat)(断片化された肉を含む)を指し、 「肉製品(meat products)」は、当該製品がもはや生鮮肉(fresh meat)の特性を有しないことがその切断面からわかるように施された、肉の加工または当該加工済み製品のさらなる加工に由来する加工済み製品をいいます。

日本で「肉調製品」と呼ぶ際には、「加工食品」のことを指す場合があるため、分類に注意してください。

2021年4月から植物衛生、動物衛生、公的管理の規則が新制度に移行し、関連規制が改正されているため、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。

新制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も参照してください。

なお、公的管理とは、次の各分野に関するEU 法令・その他のルールへの適合をEU加盟国当局が統一して管理することを指します。

- 食品安全、生産・加工・流通のあらゆる段階における食品の完全性および健全性、食品と接触する素材および製品(Food Contact Materials、食品包材やキッチン用品など) の製造と使用

- 食品または飼料の生産を目的とする遺伝子組み替え作物の環境への意図的導入

- 飼料の生産、加工および流通のあらゆる段階における安全

- 動物衛生に関する要件

- 動物副産物に由来するヒトや動物の健康へのリスクの予防・削減

- 動物福祉に関する要件

- 植物病害虫に対する保護措置(植物衛生)

- 植物保護製品(農薬)の販売および使用、農薬の持続可能な使用に関する要件

- 有機製品および有機製品のラベル表示

- 原産地呼称保護、地理的表示保護(GI)および伝統的特産品保証の使用とラベル表示

関連リンク

- 根拠法等

-

規則(EEC)No 2658/87(英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -

規則(EC) No 853/2004 (英語)

- その他参考情報

-

財務省貿易統計

- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年8月)」

EUの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年1月

農産物市場体系を確立する欧州議会理事会規則(EU)1308/2013第75条と第78条により、いくつかの製品・セクター(対象品目)に関しては、EU域内で流通するための食品の規格または名称の定義が設けられています。

牛肉は、EUの共通農業政策(CAP)における農産品の共通市場制度(CMO)の対象と なっており(第78条)、生産者の競争力の向上、需給バランスの維持、伝統と生産者の正当な利益の保護、消費者の保護を目的に、12カ月齢以下の牛肉の定義、8~12カ月齢未満の牛肉の格付けや各加盟国言語の販売時の名称、ラベル表示義務や、義務付けられている登録内容、輸出入に関するルールなどが定められています。12カ月齢未満の子牛の肉に使用される販売名称を12カ月齢以上の子牛の肉のラベルに表示できません。

| 加盟国名 |

8カ月齢未満の子牛 (カテゴリーV) |

8~12カ月齢未満の子牛 (カテゴリー Z) |

|---|---|---|

| イタリア | vitello, carne di vitello | vitellone, carne di vitellone |

| オランダ | Kalfsvlees | rosé kalfsvlees |

| スペイン | ternera blanca, carne de ternera blanca | Ternera, carne de ternera |

| ドイツ | Kalbfleisch | Jungrindfleisch |

| フランス | veau, viande de veau | jeune bovin, viande de jeune bovin |

食品公衆衛生

EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002に基づきEUが求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則第11条)。

そのため、EUの食品輸入事業者は、輸入した食品がEUの食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、加盟国の所管当局に通知する義務があります(欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002 第19条)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、EUが当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則第53条)。

EUの衛生法(衛生パッケージ)は規則(EC)No 178/2002(食品一般法)、規則(EC)852/2004(一般食品の衛生規則)、規則(EC)853/2004(動物性食品の衛生規則)、規則(EC)183/2005(動物の飼料に要求される衛生規則)、そして新公的管理規則(EU)2017/625およびこれらの規則を補完する関連規則(例えば、委任規則 (EU) 2019/625など)により構成されています。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則 (EU) 1308/2013 (英語)

-

規則(EC)No 178/2002(英語)

-

規則(EC) No 853/2004 (英語)

-

規則(EC) No 852/2004 (英語)

-

規則 (EU) 2017/625(英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -

規則(EC) No 183/2005 (英語)

-

委任規則 (EU) 2022/2292(英語)

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年1月

「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)【EUへの入域条件】」」の項説明のとおり、欧州委員会規則(EU)2017/625に基づき、EU域内に牛肉を輸出することが可能な認定を受けた加工施設などの事業者は、別途定められた「薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画(以下「管理計画」)および実施要領(危害分析およびHACCP 計画)に従い、定期的な天然毒素、微生物学的汚染物質、化学的汚染物質農薬や残留農薬ならびに薬理的活性物質などのモニタリング検査の実施が要求されます。詳細は実施規則(EU)2021/808ならびに関連規則に規定されます。

また、2021年4月21日から、家畜の伝染病予防に関する動物の衛生要件に関して一般要件および個別要件を規定する委任規則(EU)2020/692が施行されています。牛肉の管理計画は同規則、あるいは国際獣疫事務局(OIE)の定める規定に沿って実施されます。その他、牛の「輸送車両及び輸送」に関しても、農林水産大臣の承認を受けた消毒薬を用い、洗浄および消毒される必要があります。詳細は、農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」を確認してください。

なお、本項で述べる分野に関しても、「食品関連の規制」の「1.食品規格」の項で説明のとおり、規則(EC)183/2005(動物の飼料に要求される衛生規則)、規則(EC)No 178/2002(食品一般法)を含むEUの衛生法(衛生パッケージ)にカバーされています。

動物由来食品の最大農薬残留基準値(MRL)

公的検査の枠組みの中で、規則2019/627 第45条によりEU規則で認可されていない物質の利用または定められた最大残留農薬基準値(MRL)や最大残留動物用医薬品基準値などを超えた動物由来食品(生鮮肉)を「ヒトの消費用の生鮮肉」として適合しないと検査官が宣言するとしています。

EUでは、使用可能な農薬について、ポジティブリスト制を採用し、食品の種類ごとに許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(欧州議会・理事会規則(EC)No 396/2005)。MRLはEUの農薬データベースの「動物性食品(牛)」で確認することができます。当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの上限値が適用されます。

動物由来食品の最大残留薬理的活性物質基準値(MRL)

EUにおける動物由来食品向け残留薬理的活性物質(pharmacologically active substances)に関しては、EU規則(EC)470/2009および規則(EU)37/2010 ANNEXに規定されています。薬理的活性物質とは、「動物用医薬品の製造での使用を意図した物質または物質の混合物で、製造過程により有効成分となるもの (委任規則(EU)2019/2090 第2条)」とされ、動物由来食品に許容される活性物質とその最大残留基準値(MRL)が規則(EU)37/2010 ANNEXに規定されます。ただし、規則(EC)1831/2003に規定される「飼料添加物」に関しては後述を確認してください。

なお、動物用医薬品または家畜の飼料添加物として認可あるいは使用禁止される、または認可されない薬理的活性物質および残留物質のリストに関しては、規則(EU)37/2010のANNEXならびに委任規則(EU) 2022/1644のANNEX Iにて、第三国から輸入される動物製品のサンプリング頻度など公的管理に関する規定は、委任規則 (EU) 2022/1646で確認することができます。

| 薬理的活性物質 | 動物種 | MRL | 対象部位 | 条件や要件 | 処方区分 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Monensin | Monensin A | 牛(Bovin) | 2 μg/kg | 牛筋肉Muscle |

Anti-infectious agents抗感染症薬/ 抗生物質Antibiotics |

|

| 10 μg/kg | 脂身 | |||||

| 50 μg/kg | 肝臓 | |||||

| 10 μg/kg | 腎臓 | |||||

| 2 μg/kg | 牛乳 |

これらの、関連規則に関しては、欧州委員会の動物医薬品などに関するサイトで確認することができます。添加剤(excipients)に関しては別に規定されていますので、欧州委員会のウェブサイトで確認してください。

動物用医薬品および医薬用飼料規則: AMR対策

旧EU指令2001/82/ECに代わり、2022年1月28日から新動物用医薬品(veterinary medicinal products)規則(EU)2019/6が適用、ならびに規則(EC)726/2004が改正されており、EUに輸入される畜産物にも同様に適用されます。規則(EU)2019/6 第118条には「EUに輸入される動物または動物由来の製品」について規定されており、

- 成長促進剤や生産量増加を目的とした抗微生物薬(Antimicrobial medicinal)の使用を禁止(同規則第107条2項)

- 特定のヒトの感染症の治療用の抗微生物薬(同規則第37条5項)をEU向け輸出用の動物または動物由来製品に使用してはならない

とされています。

なお、「特定の感染症のヒト向け治療用の抗微生物薬の基準」ならびに「動物の健康に必要不可欠とされない基準」については、委任規則(EU) 2021/1760のANNEXに、「特定の感染症のヒト向けの治療用とされる抗微生物薬(Antimicrobials or groups of antimicrobials)のリスト」(動物に使用できない)に関しては、2023年2月9日から適用される実施規則(EU)2022/1255のANNEXに規定されています。

前述のとおり、動物用医薬品として認可あるいは使用禁止される、または認可されない薬理的活性物質および残留物質のリストに関しては、規則(EU)37/2010のANNEXならびに委任規則(EU)2022/1644のANNEX Iで確認することができます。

「第三国からの輸入に関する委任規則」案については、調査時点でEUはSPS通報を行い、2023年2月6日までパブリックコメントを受け付けています。詳細は農林水産省ウェブサイト「EUの新たな動物用医薬品規則への対応」で、内容を確認することができます。

なお、本新規則と同時期に旧指令90/167/EECに代わり、医薬用飼料 (medicated feed)にかかる新規則(EU)2019/4が施行されています。本規則のANNEX IIに抗微生物薬(Antimicrobials)24物質がされており、2023年に欧州委員会と欧州食品安全機関(EFSA)はこれら24物質の交差汚染による最大許容量をまとめるとしています。

※医薬用飼料(medicated feed)とは管理された条件下で製造された飼料(動物向け食品)と動物用医薬品の混合物であり、家畜、養殖水産種、ペットの疾病を治療または制御する目的で獣医の処方箋により経口投与される。

これらの新規則もEU規則2017/625の公的管理の対象となっているため、動向に注意が必要です。

家畜の飼料添加物(feed additives)

他方、動物の健康の改善や栄養添加などを目的として意図的に飼料や水に添加される「家畜の飼料の添加物(feed additives)」の認可ならびにその根拠に関しては、規則(EC)1831/2003に規定されており、「飼料材や事前混合飼料 (プレミックスpremixtures) 以外の物質、微生物または調剤で、本規則第5条に規定される機能をもつもの」かつ、「動物の健康、ヒトの健康、または環境に悪い影響を与えないもの」を指します。

なお、本規則第5条により、「抗コクシジウム剤(coccidiostats)または抗ヒストモナス剤(histomonostats)以外の抗菌剤 / 抗生物質(Antibiotic)は飼料の添加物として許可されない(第5条 (4))」とされています。抗コクシジウム剤または抗ヒストモナス剤の飼料添加物の場合、同規則第7条にのっとり、承認を得る必要があります。認可された飼料添加物に関しては、欧州委員会のデータベースとして登録されており、ウェブサイトで確認することができます。

前述のとおり、家畜の飼料添加物として認可あるいは使用禁止される、または認可されない薬理的活性物質および残留物質のリストに関しては、委任規則(EU) 2022/1644のANNEX Iで確認することができます。

その他、規制 (EU) 528/2012に規定される殺生物性製品(Biocidal Product:消毒剤、防腐剤、有害生物駆除剤、他)やEU基準の動物福祉などに関しては、農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」を確認してください。

関連リンク

- 関係省庁

-

農林水産省

-

厚生労働省

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則 (EU) 2017/625(英語)

-

規則 (EU) 2019/627(英語)

-

実施規則 (EU) 2021/808(英語)

-

委任規則 (EU) 2020/692 (英語)

- "

-

委任規則 (EU) 2022/1644(英語)

- "

-

委任規則 (EU) 2022/1646(英語)

-

規則 (EU) 396/2005(英語)

-

規則 (EC) 470/2009(英語)

-

規則 (EU) 37/2010(英語)

-

委任規則 (EU) 2019/2090(英語)

-

委任規則 (EU) 2022/1644(英語)

-

委任規則 (EU) 2022/1646(英語)

-

規則 (EC) 726/2004(英語)

-

規則(EU)2019/6(英語)

-

実施規則 (EU) 2022/1255(英語)

-

規則(EU)2019/4 (英語)

-

規則 (EC)1831/2003(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 「残留動物医薬品 (残留モニタリング)」(英語)

-

欧州委員会 「動物医薬品の最大残留基準(MRL)への消費者安全」(英語)

-

欧州委員会 「動物医薬品および医薬用飼料 」(英語)

-

欧州委員会 「家畜の飼料」(英語)

-

欧州委員会「飼料の添加物の登録」(英語)

-

欧州委員会「(EC)1831/2003により承認された飼料用添加物のリスト ANNEXI」(英語)

4.8MB

4.8MB

-

欧州委員会「第三国からのEUへの輸入される関する動物ならびに動物由来食品へ使用が禁止される抗微生物薬品に適用される(EU) 2019/6を補足する規則(案)」(英語)

476.8 KB

476.8 KB

-

農林水産省「EUの新たな動物用医薬品規則への対応」

-

農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」

1978 KB

1978 KB

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2023年1月

EUは、欧州委員会規則(EC)1881/2006で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会規則(EEC)No315/93 第1条(1))。

骨付きでない生鮮牛肉が該当する汚染物質の上限値は、次のとおりです。ただし、ここに記載されている以外にも、乳児・幼児用の食品、医療用栄養食品に関して別途上限値が規定されているため注意が必要です。

| 項目 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| 鉛 | 0.10 mg/kg(湿重量) | 牛、羊、豚および家きんの食肉(内臓は除く) |

| 0.20 mg/kg(湿重量) | 牛、羊の内臓 | |

| カドミウム | 0.050 mg/kg(湿重量) | 牛、羊、豚および家きんの食肉(内臓は除く) |

| 0.50 mg/kg(湿重量) | 牛、羊、豚、家きんおよび馬の肝臓 | |

| 1.0 mg/kg(湿重量) | 牛、羊、豚、家きんおよび馬の腎臓 | |

| 無機スズ | 200 mg/kg(湿重量) | 飲料以外の缶詰 |

| ダイオキシン類合計(WHO-PCDD/F-TEQ)(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの毒性等量合計※1) | 2.5 pg/g脂肪※2 | 牛および羊の食肉、食肉製品 |

|

0.3 pg/g(湿重量) |

牛、豚および家きんの肝臓 | |

| ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類の合計(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ビフェニルの毒性等量合計※1) | 4.0 pg/g脂肪※2 | 牛肉、牛肉製品 |

| 0.5 pg/g(湿重量) | 牛、豚および家きんの肝臓 | |

| PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180の合計(ICES-6) | 40 ng/g脂肪※2 | 牛肉、牛肉製品 |

| 3.0 ng/g(湿重量) | 牛、豚および家きんの肝臓 | |

| ベンゾ[a]ピレン | 2.0 mg/kg | 燻製肉および燻製肉製品※3 |

| ベンゾ[a]ピレン、ベンズ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、クリセンの総量 | 12.0 mg/kg |

なお、2021年8月30日から、規則(EC)1881/2006を改正する規則(EU)2021/1323および(EU)2021/1317によりカドミウムと鉛の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども追加されているため、加工食品などに原材料として、使用する場合は注意が必要です。

また、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC) 2073/2005によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されており、同規則により生鮮肉や肉製品のサルモネラの上限値が定められています。詳細は、農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」「別添3 HACCP 方式による衛生管理実施基準」で確認することができます。

その他、「食品関連の規制」の「2. 残留化学物質および動物用医薬品」の項も確認してください。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC)No 1881/2006(英語)

-

規則(EEC)No 315/93(英語)

-

規則(EU)2020/685 (英語)

-

規則(EU) 2019/1021 (英語)

-

規則(EC) 2073/2005 (英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報

-

欧州委員会 「汚染物質」(英語)

-

農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」

1978 KB

1978 KB

4. 食品添加物

調査時点:2023年1月

EUでは、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」)と総称しています。

食品添加物は、規則(EC)1333/2008に基づき、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度」が定められており、さらに同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が規定されています。基本的に未加工品である「08.1肉調製品を除く生鮮肉」に関しては、食品添加物の添加が禁止されていますが、一部、マーク等印字用に「適量」の添加が許可されている食品添加物(着色料)に関しては規則(EC)1333/2008または、欧州委員会のウェブサイト「食品添加物検索データベース」の検索で確認することができます。

食品添加物および食品香料のポジティブリストについては、欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

| 食品改良剤 | 根拠法 | 定義 |

|---|---|---|

| 食品添加物 | 規則(EC) 1333/2008 |

それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わず、食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。 ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合本規則の適用外である。

|

| 食品香料 | 規則(EC) 1334/2008 |

それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。 ‘‘flavouring”、具体的な名称または香料の概要で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。 |

| 食品酵素 | 規則(EC) 1332/2008 |

植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。 同規則で定められている食品酵素の名称または販売概要で表示。 |

EUでは「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品添加物として分類に含まれていない一方で、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が食品添加物とされています。

なお、生鮮牛肉には直接関連しませんが、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「許容含有量(定められていない食品添加物もある)」が規則(EC)1333/2008 ANNEX II Part Eに定められていますが、同規則ANNEX IIに記載されていない場合でも、同規則ANNEX IIIに掲載されている添加物やキャリアは使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分

食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、規則(EC)1925/2006に規定されますが、本規則第6条により、未加工品の水産品にビタミンとミネラルは添加が禁止されます。

また、未加工製品に香料の規則は適用されませんが、酵素や香料に関する詳細はジェトロレポート「EU における 食品香料・食品酵素に対する規制動向(2017年3月)」でも確認することができます。

なお、加工助剤に関しては、食品添加物とされておらず、各加盟国法で定められている場合があります。例えば、フランスにおいては加工助剤に関して、「特定の食品の製造における加工助剤の使用に関する2006年10月19日付アレテ」で規定されており、食品加工助剤として使用できる酵素のポジティブリストや抽出溶媒などについて定められています。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC) 1331/2008(英語)

-

規則(EC)1333/2008(英語)

-

規則(EC) 1334/2008(英語)

-

規則(EC) 1332/2008(英語)

-

規則(EC) 1925/2006 (英語)

-

規則(EC) No 853/2004 (英語)

-

特定の食品の製造における加工助剤の使用に関する2006年10月19日付アレテ(フランス語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 「食品改良材」(英語)

-

欧州委員会 食品 & 飼料 検索データベース(英語)

(食品添加物場合はFood Additives下にある食品カテゴリからBrowse by categories又は、E番号Search for Additivesで検索が可能。食品香料の場合はFood Flavouring下のリンクから同様に検索可能。) - ジェトロ EUにおける食品添加物に関する規制(2014年3月)

- ジェトロ 食品添加物規制調査 EU(2016年2月)

- ジェトロ EUにおける食品香料食品酵素に対する規制動向(2017年3月)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

EUでは、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(欧州議会・理事会規則(EC)No 1935/2004)。また、規則(EC)No 2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice: GMP)が定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。プラスチックの適合宣言書には、規則(EU)10/2011のANNEX IVの情報を記載する必要があります。

なお、食品接触を意図する「再生プラスチック」に関して、旧規則の規則(EC)282/2008が廃止され、2022年10月10日から、新規則(EU)2022/1616が施行されています。リサイクル業者、または、再生プラスチックが含まれるプラスチック加工製造業者向けは本規則ANNEX IIIに規定される「適合宣言書」の提出が求められます。

このため、EU向けの「適合宣言書」の提示ができる素材メーカーまたは、安全性の試験を実施できる分析会社を介して証明する必要があります。

EUではビスフェノールAの使用に関する規則((EU)2018/213)の改正規則((EU)2024/3190)が2024年12月に公表されました。一部の例外を除きビスフェノールAの食品接触材への使用を全面禁止され、一部製品には移行期間が設けられています。詳細は規則(EU)2024/3190および農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」を参照してください。日本では缶の裏側にビスフェノールAが使用されていることが多いため、留意が必要です。

| 食品接触素材 | 規則・指令 | 主な内容 |

|---|---|---|

| プラスチック | 規則(EU) 10/2011 | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。 |

| アクティブ・インテリジェント素材 | 規則(EC) 450/2009 | 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで“DO NOT EAT’’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。 |

| 〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕 | ||

| 再生プラスチック | 規則(EU) 2022/1616 | 同規則に従って「認可を受けたリサイクル工程」から得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能で、「認定されたリサイクル工程」を使用する域外の事業者はEU加盟国に通知、登録が必要でした。新規則ではこれに加え、「新規技術を用いたリサイクル」、リサイクルスキーム(システム)、および除染設備に関してもEUへの通知・登録が必要です。 |

| セラミック | 指令84/500/EEC | カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。 |

| 再生セルロースフィルム | 指令2007/42/EC | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。 |

| BPA(ビスフェノール) | 規則(EU) 2024/3190 | 食品に接触することが意図された包装材の原料への使用の全面禁止 |

| エポキシ樹脂 | 規則1895/2005/EC | エポキシ誘導体の定義と使用制限について |

| ゴム | 指令93/11/EEC | エラストマーまたはゴムに由来するN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソアミンに転化可能な物質の放出、基準、分析方法に関する規則 |

また、EUレベルでの法規制に加えて、EU加盟国は独自規制を導入することが可能となっているため、注意が必要です。

その他、フランスでは、国内法(デクレ・アレテ)により、ゴム、シリコンゴム(ポリマー)、イオン放射線処理、金属・合金(ステンレススチール、アルミニウム)に関する独自規制が定められており、適用される基準値や添加できる物質のポジティブリストなどが規定されています。

また、食品の包装と保管、着色に関する1912年6月28日付アレテにより、一部の製造・醸造を除き、飲食品に直接、銅、亜鉛、亜鉛メッキが触れることは禁止されており、食品に接触する重金属(ヒ素、鉛、スズ)、紙・ボール紙、ニス・コーティング剤、人口着色料などについても独自規定が設けられています。 その他、ガラス・グラスセラミックなどに含有される重金属量(カドミニウム、鉛、クローム)の上限値や禁止の有無、製造に使用できる素材(木材など)洗浄剤など、それぞれの該当規定を確認する必要があります 。

なお、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は本ポータルサイト「EU」の「花き」を確認してください。また、中国ならびに香港を原産国とするポリマアミド(ポリマー)およびメラミンプラスチックキッチン用品には別途規定があります。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC)No 1935/2004(英語)

-

規則(EC)No 2023/2006(英語)

-

指令(EC)No 2007/42(英語)

-

規則(EC)No 1895/2005(英語)

-

指令(EEC) 84/500(英語)

-

規則(EU)No 10/2011(英語)

-

規則(EU) 2022/1616 (英語)

-

規則(EU) 2020/1245(英語)

-

規則(EC)No 450/2009(英語)

-

規則(EC) 2018/1670(英語)

-

規則 (EU) No 2016/2031(英語)

-

規則(EU) 2019/787 (英語)

-

委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)

-

EU指令 2011/91/EU (英語)

-

規則(EU)2024/3190

-

規則(EC)No 1895/2005(英語)

-

指令93/11/EEC (英語)

-

2007年5月10日付 デクレNo 2007-766 (フランス語)

※ 関連リンクに示した仏国内法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、Version à la date du で最新の日付を入力してください。 -

2008年12月30日付 デクレNo 2008-1469 (フランス語)

-

1994年11月9日付飲食品に接触するゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)

-

1992年11月25日付飲食品に接触するシリコンゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)

-

1986年8月12日付飲食品に接触する製品・素材へのイオン放射線処理に関するアレテ (フランス語)

-

1976年1月13日付食品に接触するステンレス製品・素材に関するアレテ (フランス語)

(375KB)

(375KB)

-

1987年8月27日付飲食品に接触するアルミニウムまたはアルミニウム合金製品・素材に関するアレテ (フランス語)

-

1985年11月7日付アレテ飲食品に接触するセラミック製品から抽出可能なカドミニウムや鉛の上限値に関するアレテ (フランス語)

-

1999年9月8日付アレテ (フランス語)

-

1912年6月28日付食品の包装と保管、着色に関するアレテ (フランス語)

- その他参考情報

-

農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」

-

欧州委員会 食品接触材 (英語)

-

欧州委員会 食品接触材に関する一般情報とコンタクト先(英語)

-

欧州委員会 各加盟国言語の食品接触材に関するEUガイドライン(各国語)

-

欧州委員会 EU加盟国の食品接触素材に対する独自規制に関するレポート(英語)

-

フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)

- ジェトロ「食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:欧州」(貿易・投資相談Q&A)

- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」

6. ラベル表示

調査時点:2023年1月

牛肉と牛肉製品の登録と個体識別番号(コード)

EU域外から輸入される生鮮牛肉に関しても、「牛の登録および識別システムを確立および牛肉と牛肉製品のラベル表示に関する欧州議会・理事会規則(EC)No 1760/2000」第13条 および第15条に基づき次の項目を記載することが規定されています。

- 牛肉と家畜の関連性を保証する個体識別コード/ 番号(reference number/reference code)。この番号は、肉の由来となる動物または動物の集団の個体識別番号である。

- 動物または動物の集団のと畜が行われたと畜場の認定施設の番号とそのと畜場が所在する国名を「Slaughtered in国名(Japan)(認定番号)」と記載する。

- 枝肉または枝肉群の切断作業を行う施設(食肉処理場)の認定番号とその施設の所在する国名を「Cutting in: 国名(Japan)(認定番号)」と記載する。

本規則に関連して「生鮮牛肉」「牛肉製品」のラベルには、牛の原産国「Origin:(name of third country)」の表示が必要です。ただし、牛の出生国(country of birth)、飼育国、と畜国が違う場合は、同規則第13条にのっとって記載します。

第三国からの輸入の牛肉に関して前述の対応が難しい場合は、「Origin:non-EU(原産国:非EU産)」と「Slaughtered in 国名(と畜が行われた国)」の表示義務だけでよいとされています。 加工食品に少なくとも8%の肉が含まれる場合も同様です。本規則は規則(EC)No 1825/2000により補完されます。

なお、生鮮牛肉に直接印字する着色料については、ポジティブ形式で規定されています。詳細は「食品関連の規制」の「4. 食品添加物」の項で確認してください。

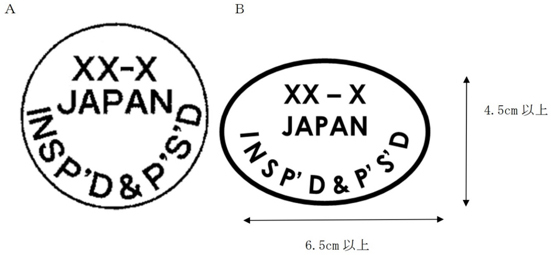

認定施設由来であることを証明する衛生識別マーク

EUに輸出される「生鮮牛肉」および「肉製品」には、規則(EC)853/2004 ANNEX IIの第I編に記載のとおり、製造者は認定施設から出荷する前に、認定施設の施設番号と、当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(Identification Marking)を読みやすく、消えないように表示する必要があります。識別マークの見本は認定管轄の都道府県で確認することができます。なお、施設番号はEU加盟国と誤認するような略語(「EC」や「CE」など)を用いないようにすることとされています。識別マークは、製品や包装などに直接つけるか、製品などに貼付するラベルに印刷し、包装を開けた時に破損されるようにします。

不正防止の観点からの検印と封印シールおよび検査済証

また、不正防止の観点から、施設の認定管轄の都道府県などは検査に合格した枝肉などに押印するおよび封印シールおよび容器包装に印刷する検査済証を作成します。様式や詳細は「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」別添5で確認することができます。なお、施設番号は、EU加盟国と誤認するような略語を用いないよう正しく表示する必要があります。

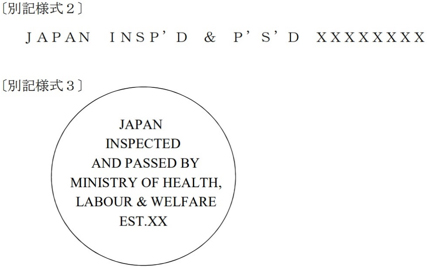

図 1:「検印」の一例(「取扱要綱」別紙より抜粋)

図 2:封印シールと検査済証の一例(「取扱要綱」別紙より抜粋)

消費者向け事前包装された食品のラベル表示

消費者向け事前包装された食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制はEU域内で流通する食品全般(ケータリング向け食品含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。EU市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。

包装済み「生鮮牛肉」または「肉製品」を輸出する場合、同規則第9条(次表の中では「同規則」)および関連EU規則に基づき次の項目を表示する義務があります。 なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

| 項目 | 補足説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食品の名称 |

「生鮮牛肉」の名称は、「食品規格」の項で説明のとおり、次のとおり記載する必要があります。 法的名称:EUまたは加盟国の法律、規則などで定められた名称。12カ月齢未満の牛に対し、理事会規則(EU)1308/2013 PART1 Annex VIIに規定される各加盟国言語の販売時の名称で表示する必要があります。 なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 食品名称に付随する個別項目 |

同規則ANNEX VIに規定されるとおり、

その他、一片の肉から成るような印象を与えるが、実は複数片からなる食肉製品や調製品に記載する各国言語の表示、異なる動物に由来するタンパク質を添加した食肉製品や調製品には別途記載の規定が定められているため、原文を確認してください |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原材料リスト |

単一原材料で食品の名称同一である場合は不要。 ただし添加物などを添加した場合や加工食品の場合、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む。)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。ただし、加工助剤や最終製品技術的な機能を持たない担体(キャリア)などについては同規則第20条を参照してください。原材料の量の表示は同規則ANNEX VIIIを参考してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アレルギー物質 |

食品の名称が、当該物質で明確に記載されている場合は不要ですが、 表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 正味量 |

重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。

また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、指令76/211/EECにより、次のとおり規定されています。

表示されている正味量が関連するEU規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。

〇g

図:eマーク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 賞味期限または消費期限 |

事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、品質保持期限/賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ‘use by’ date)を表示する必要があります。 冷凍牛肉の場合は、冷凍日を「Frozen on 日/月/年」(複数回冷凍されている場合には最初の冷凍日)の表示義務が追加されます(同規則ANEX III.6)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特殊な保存条件や使用条件 | 当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 | 食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(EU域内事業者でない場合は、EUへの輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原産地 | 最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合(例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる場合)には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります。主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(委員会維持実施規則(EU)2018/775)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 牛肉の原産地表示 | 前述「牛肉と牛肉製品の登録と個体識別番号(コード)」を確認してください。規則(EC)No 1760/2000、規則(EC)No 1825/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 使用方法の指示 | 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 栄養表示 |

同一製品の未加工生鮮肉の場合は不要ですが、肉製品の場合、次の項目について、100gまたは100mlあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示はスペース上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

製造ロット番号 (EU指令2011/91/EU) |

肉製品など、EU域内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。 ただし、生鮮牛肉に関しては、「牛肉と牛肉製品の登録と識別ロット」で述べたとおり、すべての段階でのトレーサビリティにかかる「識別ロット」の表示が必要となります((EC)No 1760/2000)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

また、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充填したガス充填包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(同規則ANNEX III.1)。

食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載が可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります(欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011 第15条)。

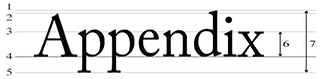

また、ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています。

- 包装面の最大面積が80cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上

- 包装面の最大面積が80cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

地理的表示保護(GI)

日EU経済連携協定の発効に伴い、日本の地理的表示(GI)がEU圏内でも保護されることになりました。牛肉に関しては、GI「但馬牛」「神戸ビーフ」「特産松坂牛」「米沢牛」「前沢牛」「宮崎牛」「近江牛」「鹿児島黒牛」「くまもとあか牛」「比婆牛」がEU圏内でも保護されます。詳細は、農林水産省ウェブサイト「海外における日本のGI保護」で確認することができます。

生鮮牛肉に直接使用される着色料

「食品関連の規制」の「4. 食品添加物」の項で説明のとおり、規則(EC)1333/2008により、未加工品である生鮮肉(畜産加工品を除く)に関しては、食品添加物の添加が禁止されていますが、一部マーキングのための少量の着色料が許可されています。ただし、認可された着色料以外は使用できません。詳細は「食品関連の規制」の「4. 食品添加物」の項を確認してください。

栄養・健康に関する強調表示

規則(EC)1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHAは正常な血圧の維持に寄与します」「脂肪分 0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式(EUリスト)で定められており、強調表示が可能な栄養素等・記載可能な表現・強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められているため、強調表示を行う場合には、注意が必要です。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 貿易総局(英語)

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EU)No 1169/2011(英語)

-

規則(EU)No 2018/775(英語)

-

規則(EC)No 1760/2000 (英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -

規則(EC) No 1825/2000(英語)

-

規則 (EC) 1924/2006 (英語)

-

規則 (EC) 1760/2000 (英語)

-

規則(EC) No 853/2004 (英語)

-

指令 76/211/EEC(英語)

- その他参考情報

-

Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)

-

欧州委員会 「栄養・健康に関する強調表示」検索データベース(英語)

(Health Claims 下のリンクから検索可能。) - ジェトロ 「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)

-

農林水産省 「海外における日本のGI保護」

- ジェトロ EUにおける食品ラベル表示に関する規制(2014年3月)

7. その他

調査時点:2021年12月

なし

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州委員会農業農村開発総局(英語)

- 根拠法等

-

規則 (EC) No 889/2008(英語)

-

規則 (EU) 2017/625 (英語)

-

規則 (EU) 2018/848 (英語)

-

規則 (EU) 2020/1693(英語)

-

委任規則(EU) 2021/2325(英語)

-

委任規則 (EU) 2021/2306(英語)

-

規則 (EU) 2021/2307 (英語)

-

委任規則 (EU) 2021/1698 (英語)

-

委任規則 (EU) 2021/1342 (英語)

-

実施規則 (EU) 2021/1165 (英語)

※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報

-

農林水産省 有機食品の検査認証制度 【EU加盟国との輸出入について】

-

農林水産省 日本と EU の有機同等性について(令和4年 10 月 17 日版)

(79KB)

(79KB)

-

農林水産省 有機登録認定機関一覧

(149KB)

(149KB)

閉じる

閉じる