農民工の規模が初めて減少、高齢化も進展(中国)

国家統計局「農民工観測調査報告」より

2021年6月24日

中国の農民工(農村部からの出稼ぎ労働者)の規模は2020年に2億8,560万人となり、外資企業を含めた企業経営を支える重要な働き手として中国経済の発展に大きな貢献を果たしている。しかし、国家統計局が毎年発表している報告では、2020年に農民工の規模が初めて前年比で減少したほか、同年の農民工の平均年齢が41.1歳に達するなど、各種変化が見られる。本稿では、国家統計局の「農民工観測調査報告」を基に、農民工規模の推移や高齢化の状況、産業別の就業・給与状況などを紹介する。

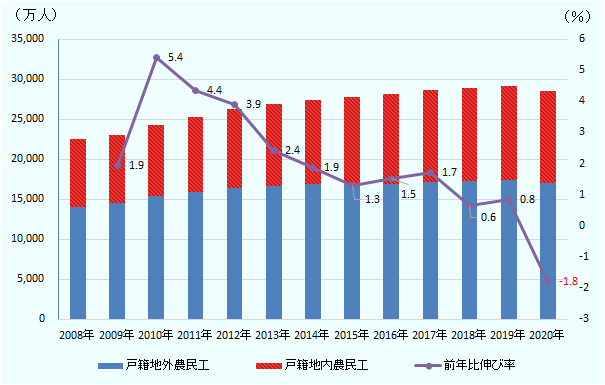

2020年の農民工は前年比1.8%減

国家統計局は4月30日に「2020年農民工観測調査報告」を発表した。それによると、2020年の農民工の規模は前年比1.8%減の2億8,560万人となり、前年より517万人減少した(図1参照)。同局は2008年に農民工の動向を把握する調査制度を策定し、2009年に(2008年の数値を含め)報告の発表を開始したが、農民工の規模が前年比で減少したのは初めてだ。前年比伸び率は2010年の5.4%から年を経るごとに鈍化傾向が続いていた。中国人事科学研究院の呉師副研究員はその要因に付いて、(1)都市化の進展により農村戸籍の人口が減少していること、(2)2020年の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部の農民工が戸籍地外に就業に出るのを遅らせたこと、(3)農民工の教育レベルが上昇して、労働市場への参入が遅れていることを挙げた(「人民日報海外版」5月13日)。

中国共産党系メディアの「環球時報(英語版)」4月28日付記事は、中国の人口統計学者の「2022年にも中国の総人口が減少に転じそうだ」との指摘を報じた。中国全体の人口減少がささやかれる中、中国の推進する都市化によって農村戸籍の人口そのものが今後も減少していくことも考えられ、農民工の規模が今後も減少を続けていく可能性がある。

出所:国家統計局「全国農民工観測調査報告」

ここでいう農民工とは、「戸籍地外農民工」と「戸籍地内農民工」を指す。前者は、戸籍地を離れて出稼ぎに出て、農村戸籍のまま非農業に従事している労働者を指している。同じ省内の農村から都市へ向かって就業するケースと、省をまたいで移動して就業するケースが考えられる。後者は、農村戸籍で戸籍地にとどまりつつ非農業に従事している労働者を指している。全体に占める2020年の比率はそれぞれ59.4%と40.6%となった。2008年の比率が62.3%と37.7%だったことを考えると、中国政府が進める「四化(工業化、情報化、都市化、農業現代化)」を受けて、農村地域でも農業以外の業種の雇用の受け皿が増えたことを受け、戸籍地での就業が増加したことがうかがえる。また、一人っ子世代の農民工が親元を離れたがらない、あるいは親が離したがらないというケースや、都市部の住宅価格の高騰などから都市生活を敬遠するケースを指摘する声もある。

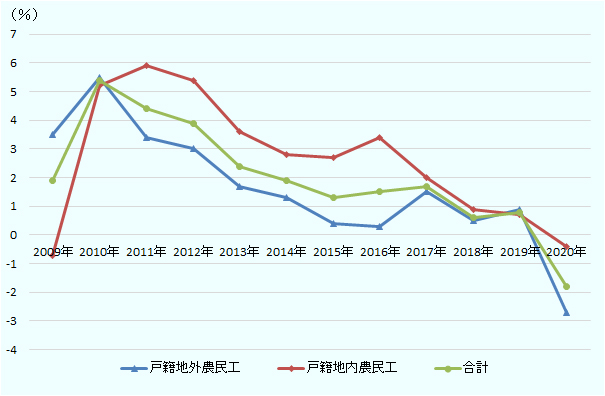

伸び率を見てみると(図2参照)、2009年、2010年は「戸籍地外農民工」の伸びが「戸籍地内農民工」の伸びを上回っていたものの、2011年以降は逆転した。2019年は再び「戸籍地外農民工」が上回り、2020年にはともに減少、「戸籍地外農民工」の減少幅が大きい状況だ。2020年の減少には、新型コロナウイルス感染拡大の影響で同年第1四半期(1~3月)がマイナス成長となるなど、短期的な景気減速がみられたことや、新型コロナ封じ込めのための移動制限などが実施されたことも影響していると考えられる。中国人民大学経済学院の劉守英院長は、新型コロナ感染拡大で最も影響を被ったのは農民で、都市に止まることができずに、望まざるも農村に帰らざるをえず、農民の都市での発展のため、各種公共サービスの完備が必要と指摘した(「毎日経済新聞」4月30日)。前述の要因に加えて、新型コロナの蔓延も見られた中で、農民工が都市で医療サービスを確実に受けられる体制の不足も要因と言えそうだ。

出所:国家統計局「全国農民工観測調査報告」

また、「戸籍地外農民工」のうち省をまたいだ者と、省内にとどまる者の比率をみると、2020年でそれぞれ41.6%、58.4%となった(表1参照)。同じ地域カテゴリーでさかのぼれる2016年と2020年で比較してみると、この5年間でも、省をまたいだ者の構成比が3.7ポイント低下した。2020年は新型コロナの影響が大きかったと考えられるため、2019年の省をまたいだ者の構成比(43.1%)と比較してみると、こちらも2016年より2.2ポイント低下した。「戸籍地外農民工」は省内にとどまる傾向が強まっている。多くの日系企業が進出している沿海部などで、内陸部から沿海部へ出稼ぎに出てくる農民工をワーカーなどとして雇用するケースがあり、年々集まりにくくなっているとの声が大きくなっているが、これらの数字を踏まえると、今後、農民工のさらなる獲得競争の激化や人件費上昇を招くことが懸念される。

ちなみに、前述の比率について地域別にみると、東部地区、中部地区、西部地区(注1)では、省をまたいだ者の構成比が2020年は2016年より低下しているが、東北地区だけは、省をまたいだ者の構成比が上昇しており、その上昇幅も5.9ポイントと大きい点は注目に値する。2014年から2019年まで東北3省の域内総生産(GRP)成長率はいずれも全国平均を下回る状況が続いたことなどが背景にあるとみられる。

| 地区 |

「戸籍地外農民工」の うち省をまたいだ者の 構成比 |

「戸籍地外農民工」の うち省内にとどまる者の構成比 |

||

|---|---|---|---|---|

| 2016年 | 2020年 | 2016年 | 2020年 | |

| 合計 | 45.3 | 41.6 | 54.7 | 58.4 |

| 東部地区 | 17.8 | 15.5 | 82.2 | 84.5 |

| 中部地区 | 62.0 | 57.9 | 38.0 | 42.1 |

| 西部地区 | 52.2 | 46.6 | 47.8 | 53.4 |

| 東北地区 | 22.9 | 28.8 | 77.1 | 71.2 |

出所:国家統計局「農民工観測調査報告」

進む農民工の高齢化

「農民工観測調査報告」では、農民工を16~20歳、21~30歳、31~40歳、41~50歳、51歳以上という5つの年齢層に分けた上で、その構成比を発表している。構成比が最も大きい層は、2008年から2017年までは21~30歳だったが、2018年は41~50歳となり、2019、2020年は31~40歳となった(表2参照)。

| 年齢 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16~20歳 | 10.7 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |

| 21~30歳 | 35.3 | 35.8 | 35.9 | 32.7 | 31.9 | 30.8 | 30.2 | 29.2 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | 23.1 | 21.1 |

| 31~40歳 | 24.0 | 23.6 | 23.5 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 26.7 |

| 41~50歳 | 18.6 | 19.9 | 21.2 | 24.0 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 27.0 | 26.3 | 25.5 | 24.8 | 24.2 |

| 51歳以上 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 17.1 | 17.9 | 19.1 | 21.3 | 22.4 | 24.6 | 26.4 |

出所:国家統計局「全国農民工観測調査報告」

2番目に多い層をみると、2008年から2010年が31~40歳、2011年から2017年までは41~50歳、2018年に21~30歳となった後、2019年が再び41~50歳となり、2020年には51歳以上となった。ちなみに、農民工の平均年齢は2008年の34歳から2020年には41.1歳となっており、農民工の高齢化が進んでいる状況にある。国家統計局の盛来運副局長は、高齢化の進展により、農民工の給与が持続的に上昇し、企業の雇用負担が増している点を指摘している(「中国経済週刊」5月20日)。

2020年の農民工の産業別構成比をみると、第一次産業が0.4%、第二次産業が48.1%、第三次産業が51.5%となっており、現在、第三次産業がメインの受け皿になっていることが分かる(表3参照)。第三次産業のその他を除いて細かな業種別の構成比をみると、第1位が製造業で27.3%、第2位が建築業で18.3%、第3位が住民サービス業、修理・その他サービス業で12.4%、第4位が卸・小売業で12.2%となっている。製造業や建築業が依然として大きな構成比を占めていることが分かる。

ただし、2008年の数値(37.2%)と比べると製造業は9.9ポイント減少している。製造業は2008年以来一貫して構成比で首位であるが、構成比の低下が目立っている。建築業は2008年より4.5ポイント拡大したものの、2014年(22.3%)をピークに鈍化傾向が続いている。

復旦大学兼任教授で、証券会社の国泰君安で首席研究員を務めた林采宜氏は、製造業の自動化・デジタル化の進展で、中国製品の資本・技術集約レベルが次第に高まり、肉体労働の需要が低下しており、こうした背景が製造業と建築業における農民工の就業比率が低下した重要な要因となっていると指摘した(「財新網」6月4日)。また、2015年12月の中央経済工作会議で、中国政府は供給側(サプライサイド)構造改革の5大任務の一つとして不動産在庫の解消を挙げ、取り組みを強化しており、建築業における農民工構成比の減少は、その影響も考えられる。

ちなみに、卸・小売業は2008年より3.2ポイント拡大しているが、2016年から12%台前半が続いている。

| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一次産業 | na | na | na | na | na | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

| 第二次産業 | na | na | na | na | na | 56.8 | 56.6 | 52.9 | 51.5 | 49.1 | 48.6 | 48.1 |

製造業 製造業

|

37.2 | 36.1 | 36.7 | 36.0 | 35.7 | 31.4 | 31.3 | 30.5 | 29.9 | 27.9 | 27.4 | 27.3 |

建築業 建築業

|

13.8 | 15.2 | 16.1 | 17.7 | 18.4 | 22.2 | 22.3 | 19.7 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 18.3 |

| 第三次産業 | na | na | na | na | na | 42.6 | 42.9 | 46.7 | 48.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 |

卸・小売業 卸・小売業

|

9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.2 |

交通運輸、倉庫・郵政業 交通運輸、倉庫・郵政業

|

6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |

ホテル・飲食業 ホテル・飲食業

|

5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.5 |

住民サービス業、修理・その他サービス業 住民サービス業、修理・その他サービス業

|

12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 10.2 | 11.1 | 11.3 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |

その他 その他

|

na | na | na | na | na | na | na | 11.0 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 13.5 |

出所:国家統計局「全国農民工観測調査報告」

なお、農民工の平均月収は2020年4,072元(約6万9,200円、1元=約17円)と、2013年の2,609元から大きく増加している。各産業の平均月収をみると、2020年は交通運輸、倉庫・郵政業が4,814元と最も高く、次いで、建築業(4,699元)、製造業(4,096元)の順となっている(図3参照)。近年は新型コロナ禍でさらに加速し、ネットショッピング利用拡大で宅配物増加が指摘されているが、宅配員・配達員の不足が業界の課題となっており、その働き手として農民工に大きな期待が寄せられている。人員のつなぎ止めの観点から、こうした職場の給与が高くなっていることが考えらえる。また、中国で比較可能でさかのぼれる2013年の数値と比較してみると、上位3位の順位は変わっていない。しかし、2020年の2013年からの伸び率をみると、製造業が61.5%、建築業が58.5%と、交通運輸、倉庫・郵政業の53.7%を上回っている。進出日系企業から、農民工の中でも一人っ子世代が増えて、長時間ラインに立って手作業を行う製造業の工場ラインを敬遠するケースがある、工場の製造部門よりも販売部門への配属を希望する人員が増えたといった声が聞かれる。また、重い資材の運搬を伴う建築業の現場を敬遠するきらいがあるとの指摘もある。製造業と建築業で、人材確保の観点から賃上げなどにより待遇を改善し農民工の就業確保を図っていることが推察される。

出所:国家統計局「全国農民工観測調査報告」

自動化・省力化などの対応加速を

これまでみてきたとおり、農民工の規模は減少に転じたほか、高齢化が進み、また平均月収も増加している。内陸部を中心とした廉価で豊富な働き盛りの農民工の就業により、その人員を用いた低コストによる大規模生産が可能とされた中国だが、もはやその状況には変化がみられている。

中国に進出している日系企業に対してジェトロが実施したアンケート調査「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」を基に、進出日系企業の製造業作業員の月額基本給を見てみると、2020年は531ドルとなっており、アジア・オセアニアの調査対象地域の中で、オーストラリア、ニュージーランド、アジアNIESに次ぐ高さだ(表4参照)。回答数の違いなどから1つの参考にすぎないが、2010年と比較すると、オーストラリア、ニュージーランド、アジアNIESに次ぐ高さという点は変わらないが、2010年比伸び率は75.2%とその増加が著しい。また、回答数が少ない国・地域もあるが、中国以上の伸び率を示したのはミャンマー(4.4倍)、ベトナム(2.3倍)、カンボジア(2.2倍)、バングラデシュ(2.1倍)、インドネシア(97.8増)、韓国(77.2%増)となった。

表4:進出日系企業の製造業作業員の月額基本給比較 (単位:ドル)

| 国・地域 | 月額基本給 |

|---|---|

| オーストラリア(25) | 3690 |

| ニュージーランド(17) | 2306 |

| 香港(11) | 1522 |

| シンガポール(49) | 1252 |

| 韓国(36) | 1220 |

| 台湾(57) | 939 |

| 中国(441) | 303 |

| マレーシア(182) | 298 |

| インド(62) | 269 |

| タイ(467) | 263 |

| フィリピン(81) | 212 |

| インドネシア(84) | 182 |

| パキスタン(9) | 174 |

| スリランカ(12) | 120 |

| ベトナム(92) | 107 |

| カンボジア(4) | 101 |

| バングラデシュ(11) | 54 |

| ミャンマー(7) | 41 |

| 国・地域 | 月額基本給 |

|---|---|

| オーストラリア(15) | 3,723 |

| ニュージーランド(9) | 3,050 |

| 韓国(26) | 2,162 |

| 香港(27) | 2,055 |

| シンガポール(72) | 1,907 |

| 台湾(48) | 1,188 |

| 中国(398) | 531 |

| タイ(278) | 447 |

| マレーシア(111) | 431 |

| インドネシア(282) | 360 |

| フィリピン(41) | 272 |

| インド(99) | 265 |

| ベトナム(361) | 250 |

| カンボジア(30) | 222 |

| ラオス(15) | 210 |

| ミャンマー(27) | 181 |

| パキスタン(14) | 158 |

| スリランカ(8) | 123 |

| バングラデシュ(22) | 115 |

注:カッコ内は回答企業数。2010年調査にはラオスは含まれていなかった。

出所:ジェトロ「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」

日本企業としては、このような状況をしっかりと認識した上で、今後の中国での事業展開を考えていく必要がある。もちろん、進出企業は既に対策を展開している。例えば、売り上げの拡大によって人件費の上昇分などを補おうとする動きがある。人件費の上昇は、中国の内需を狙う企業にしてみれば、顧客の購買力の上昇を意味しており、その角度からみればプラスの要因となる。このほか、人材の現地化と駐在員の削減を進める動きや、従業員の生産性向上と少数精鋭の実現に向けた動きもある。このほかにも、ラインの一部を自動化したり、産業用ロボットを導入したりするなど、自動化・省力化にも取り組んでいる。今後こうした取り組みの重要性はより高まっていくと考えられる。

今後は農民工をめぐる政策の変化にも注目する必要がある。中国国家発展改革委員会は2021年4月13日、「2021年の新型都市化および都市・農村部の融合的な発展に向けた重点任務」を発表し、農村人口の都市への移転については、都市の規模に応じた戸籍制限の撤廃・緩和を進めるとし、常住人口が300万人未満の都市では戸籍取得制限の全面撤廃を確実に実施することをあらためて明確にした(2021年4月30日付ビジネス短信参照、注2)。都市部で働く農民工のことを考慮した政策で、一部の地域で農民工の都市戸籍取得が進むとみられる。こうした背景の中、新型コロナの封じ込め状況によるところもあり、都市と農村間、各省間、省内間での人口流動が今後どのように変化していくかは未知数だ。打ち出された政策が今後どのような進展をみせ、農民工にどのような影響を及ぼしていくか、併せて見ていくことが望ましい。

- 注1:

- 東部地域とは、北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、広東省、海南省の10省・市を指す。中部地域は、山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省の6省。西部地域は、内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区の12の省・市・自治区。東北地域は、遼寧省、吉林省、黒龍江省の3省。

- 注2:

- 国務院は都市化政策の重点として、2014年7月に「戸籍制度改革をさらに推進することに関する意見」を発表し、農業従事者向けの農業戸籍とそれ以外の非農業戸籍の区分を撤廃し、住民戸籍として登記を統一することを示している。しかし、具体的にいつまでに実現するかには言及していない。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部中国北アジア課 課長代理

宗金 建志(むねかね けんじ) - 1999年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジアチーム、ジェトロ岡山、北京センター、海外調査部中国北アジア課、ジェトロ・北京事務所を経て、2018年8月より現職。

閉じる

閉じる