【中国・潮流】中国は国内初の新型コロナ・デルタ株の市中感染をいかに収束させたか

「広東省5.21感染」にみるデルタ株に対する防疫措置

2021年8月10日

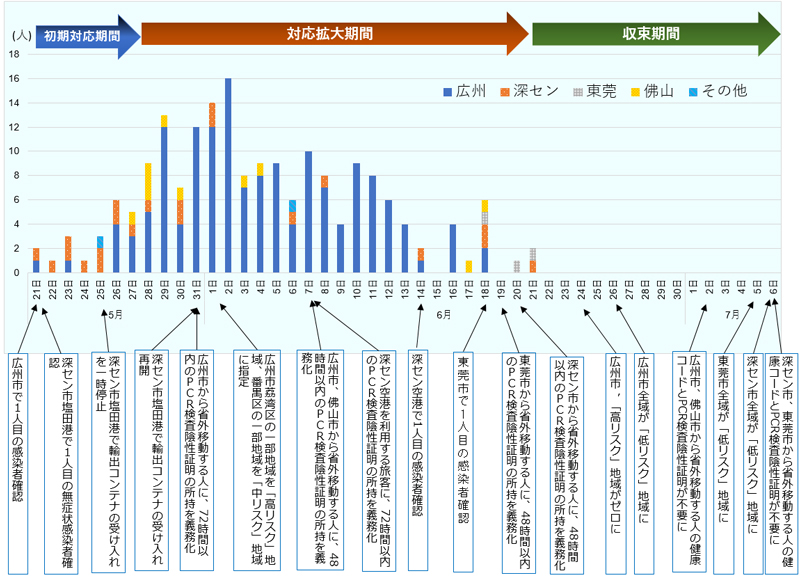

中国の深セン市と東莞市に求められていた省外移動に必要な「48時間以内PCR検査陰性証明」が7月6日に不要となった。これにより、5月21日に広州市と深セン市で新型コロナウイルス感染者が確認されて以降、約1カ月半にわたって続いていた広東省内の防疫措置が全て解除された〔以下、5月21日から7月6日までの一連の防疫措置の動きを「広東省5.21感染」とする(表参照)〕。この「広東省5.21感染」には、5月21日に広州市で確認されたデルタ型変異株、深セン塩田港の作業員が感染したアルファ株、6月14日に深セン空港の税関職員が感染したデルタ株の3つがあり、感染経路は全て異なる。無症状を含めた省内感染者数は合計192例に上り、うち広州市が153例と最も多かった。

本稿では、3つの感染経路のうち、中国国内で初めて発生した広州市のデルタ株の市中感染を中心に、政府当局がどのような防疫措置を講じて収束させたのか、国家衛生健康委員会(日本の厚生労働省に相当)専門家チーム長である鐘南山氏の発言なども交えて整理する。今回の感染は、コンテナ取扱量で世界第4位の深セン港と第5位の広州港のオペレーションに大きな影響を与えた。当時の混乱状況と今後の見通しを日系物流企業などへのヒアリングを基にまとめ、「広東省5.21感染」から得られた防疫措置の改善点や今後の方向性を紹介する(注)。

| 日時 | 「広東5.21感染」における主な防疫対応 |

|---|---|

| 5月21日 | 広州市茘湾区(デルタ株)、深セン塩田港(アルファ株、無症状)で感染者確認 |

| 5月22日 | 広州市茘湾区一部地域が「中リスク」地域に |

| 5月25日 | 深セン塩田港、輸出コンテナの受け入れを一時停止 |

| 5月26日 | 広州市荔湾区全域、越秀区・海珠区の一部地域住民にPCR検査実施 |

| 5月29日 |

広州市茘湾区全域で店内飲食、対面授業、生活に必要でない活動が禁止 佛山市で感染者3人を確認(2人無症状)、佛山市南海区の一部地域が「中リスク」地域に |

| 5月30日 | 広州市荔湾区、海珠区、越秀区全住民に2回目のPCR検査。天河区、白雲区、番禺区の一部地域住民に1回目のPCR検査 |

| 5月31日 | 広州市から省外移動する人に「グリーン健康コード」と72時間以内PCR検査陰性証明の提示義務化 |

| 6月1日 |

広州市茘湾区一部地域が「高リスク」地域、番禺区一部地域が「中リスク」地域に 広州市、個人向けワクチン接種受け付けを一時停止 |

| 6月2日 |

広州市番禺区一部地域、越秀区全地域で店内飲食が禁止 広州市の新規感染者数15人(感染者数ピーク) |

| 6月4日 |

広州市茘湾区の一部地域が「低リスク」地域に(1人目感染者の居住地) 広州市海珠区と番禺区全地域が店内飲食禁止 広州市番禺区、白雲区、黄埔区、天河区で全住民向けPCR検査実施 |

| 6月5日 |

広州市南沙区、増城区、従化区、花都区で全住民向けPCR検査実施 広州市南沙区全域で店内飲食禁止 |

| 6月6日 |

広州市、全市民向けPCR検査実施。南沙港利用運転手に事前予約、健康コード提示などを義務化 中山市、全市民向けPCR検査実施 |

| 6月7日 |

広州市、佛山市から省外移動する人に48時間以内PCR検査陰性証明の提示義務化。広州市南沙区一部地域が「中リスク」地域に 深セン空港の旅客に「グリーンの健康コード」と72時間以内PCR検査陰性証明の所持義務化 東莞市17の鎮住民にPCR検査実施。恵州市全市民にPCR検査実施 |

| 6月8日 |

珠海―マカオ口岸経由で出入境する人に「グリーン健康コード」提示と48時間以内PCR検査陰性証明の所持義務化 広州市白雲区、黄埔区全域で店内飲食禁止 |

| 6月9日 | 広州市天河区で店内飲食の人数などを制限 |

| 6月10日 | 広州市花都区、増城区、従化区全域が店内飲食禁止 |

| 6月13日 | 広州市、個人向けワクチン接種を再開(第2回目の接種のみ) |

| 6月14日 |

広州市海珠区、番禺区で封鎖社区の一部解除 深セン空港税関職員1人が感染(デルタ株) |

| 6月15日 | 広州市で初めて新規感染者が0人に |

| 6月18日 | 深セン市で2人の感染確認(デルタ株、空港飲食店員と深セン空港に立ち寄った者)、東莞市で1人の感染確認(深セン空港に立ち寄った者の配偶者)。 |

| 6月19日 |

深セン空港利用者に「グリーン健康コード」提示と48時間以内PCR検査陰性証明の所持義務化 東莞市から省外移動する人に48時間以内PCR検査陰性証明の所持義務化 深セン市宝安区の一部地域、東莞市南城街道の一部地域が「中リスク」地域に |

| 6月20日 | 深セン市から省外移動する人に48時間以内PCR検査陰性証明の所持義務化 |

| 6月21日 | 東莞市麻涌鎮の一部地域が「中リスク」地域に |

| 6月23日 | 湛江市呉川市の全域が低リスク地域に |

| 6月24日 | 広州市、「高リスク」地域がゼロに。深セン塩田港が運用を全面回復 |

| 6月25日 |

広州市、全市民向けPCR検査実施(6月30日まで) 越秀区、海珠区、増城区全域および白雲区、番禺区一部地域で店内飲食解禁 |

| 6月26日 | 広州市全域が「低リスク」地域に |

| 6月27日 | 広州市茘湾区の小中学校、幼稚園が再開 |

| 7月1日 | 広州市で個人向けワクチン接種が全面再開 |

| 7月2日 | 佛山市全域が「低リスク」地域に |

| 7月3日 | 広州市、佛山市から省外移動する人の「グリーン健康コード」提示とPCR検査陰性証明が不要に |

| 7月5日 | 東莞市の全てが「低リスク」地域に |

| 7月6日 |

深セン市、東莞市から省外移動する人の48時間内PCR検査陰性証明が不要に 深セン市の全てが「低リスク」地域に |

出所:広東省、広州市、深セン市、東莞市各政府の発表と関連報道を基に、ジェトロ作成

3つの異なる感染経路

5月21日、広東省では広州市と深センでそれぞれ新型コロナウイルス感染者が確認された。広州市の感染者は75歳の女性で、デルタ株に感染していた。

同日、深セン市では塩田港の貨物作業員のアルファ株への感染が確認された。貨物に付着していたウイルスから感染したものとみられている。同港では5月25日に輸出コンテナの受け入れを一時停止した。しかし、感染が主に港周辺地域に限られていたこと、感染者もほぼ作業員の関係者だったことなどから、感染を囲い込むことができた。そのため、31日には輸出コンテナの受け入れを一部再開した。その後、塩田港関連の感染は合計で16人(うち15人が無症状感染)確認された。ただし、6月6日以降は新たな感染事例が見られなかった。その結果、塩田港は潜伏期間とされる14日間を超えた6月24日午前0時から運用を全面的に再開した。

一方、広州では感染が拡大した。5月21日当日に衛生当局が最初に確認された感染者(75歳女性)のウイルスの遺伝子検査を行ったところ、デルタ株に感染していることが判明(ルワンダからの渡航者を通じて感染した可能性が指摘される)。濃厚接触者26人を特定して集中隔離を行うとともに、感染者が居住する荔湾区の社区(地域コミュニティー)を中心に、8万人を超える住民を対象として一斉PCR検査を行った。

翌22日に荔湾区の関連エリアを「中リスク」地域に指定。26日には感染拡大がみられる荔湾区全域と感染者が確認された越秀区と海珠区の該当地域の全住民に対し、一斉PCR検査を実施するなど、検査、隔離が徹底して実行された。

29日には、荔湾区全域で店内飲食と生活に必要不可欠ではない活動を禁止。一方で、隣接する佛山市で3人の感染者が確認された。31日に広州市から省外に移動する者に「グリーン健康コード」と72時間以内のPCR検査陰性証明の提示を義務付ける移動制限を開始した(図1参照)。

注:新規感染者とは、「新規確診症例」と「新規無症状感染者数」の和から「無症状感染者から確診症例への移行者」を減じたもの。

出所:広東省衛生健康委員会

広州市政府は6月1日の記者会見で、感染者の居住地域や会社・学校の所在地域、市内計38カ所を「封鎖式管理」(中国語で「封閉管理」)エリアと位置付け、厳格な自宅隔離と人の移動制限を発表した。38カ所には、同日に高リスク地域に指定した茘湾区中南街(居住者8,300人、面積7平方キロ)のほか、茘湾区、海珠区、番禺区の一部地域を含めた。この「封鎖式管理」エリアでは、全住民に対して14日間で4~5回のPCR検査を実施し、14日が経過した時点で新規感染者が確認されなければ封鎖式管理を解除するという措置を取った。加えて、感染者が訪れたことのある地域とその周辺地域を「人は入ることはできるが出てはいけない地域、密集を厳禁する地域」とし、「抑制管理」(中国語で「封控管理」)を行った。この2種類のロックダウンを通じて厳しく人流を管理した。

翌2日、広州市でこれまでの最多となる15人の感染者が確認された。この週の6月5日にかけて、市内中心部のほとんどの区で店内飲食を禁止した。7日には広州市、佛山市から省外に移動する人のPCR検査陰性証明が72時間以内から48時間以内へと厳しくなり、深セン空港の利用者にも「グリーン健康コード」と72時間以内のPCR検査陰性証明の所持を義務化した(図2参照)。

広州市で新規感染者が初めてゼロになったのは6月15日だった。その後も数人の感染者が確認されるが、全て濃厚接触者など隔離中の特定可能な人で、19日以降新たな感染者は出ていない。その後、感染は徐々に収束へと向かい、26日に市内全域が低リスク地域に、7月3日には省外移動に必要な「グリーン健康コード」の提示とPCR検査陰性証明が不要となった。

今回の流行期間は5月21日に1例目が確認され、12日後の6月2日にピークを迎えた。1例目の報告から最後の経路不明感染者の発生までは23日間だった。日本の医療関係者から、「今回の最大実効再生産数は4.04~5.0。10日余りで広東省全体(人口約1億2,000万人)に感染が広がる程度の数値。このことからも、短期間で感染が抑制できたといえる」とする評価もあった。

広州市の人口は1,868万人。市民はこの1カ月余りに少ない人でも最低2回はPCR検査を受けている。前述の隔離措置や移動制限、特に省外移動者に対する72時間内、48時間内のPCR検査陰性証明を義務化したことなどが奏功し、省外感染が発生することはなかった。

デルタ株の感染力の強さについて、先の医療関係者は「今回、死亡率は0%だった。しかし、無症状率は13.0%と従来株の30~50%と比べても低く、発症率がかなり高いことが確認されている。重症化率も7.3%と高い」と指摘した。

3つ目の感染経路は、6月14日に確認された深セン空港税関職員の感染(デルタ株)だ。すぐに濃厚接触者87人を特定して隔離するとともに、同職員が居住するエリアで「封鎖式管理」を実施した。南アフリカ共和国からの渡航者を通じて感染したことが明らかになっている。

18日、深セン空港の飲食店店員と空港に立ち寄った人の感染が確認され、隣接する東莞市でも上述の空港に立ち寄った人の配偶者から感染が確認された。翌19日、深セン市と東莞市は該当地域を中リスク地域に指定し、深セン空港では利用者に「グリーン健康コード」の提示と48時間以内のPCR検査陰性証明の所持を義務化した。さらに、東莞市は省外に移動する人への48時間以内PCR検査陰性証明の所持を義務化。深セン市も20日から同措置を実施した。

深セン市と東莞市は21~23日に市内全域でPCR検査を行い、検査した全ての人が陰性だったと発表。7月5日に東莞市全域、翌6日には深セン市全域が低リスク地域となり、両市から省外移動する人に求めていた48時間内PCR検査陰性証明も不要となった。この深セン空港を発端とする感染は深セン市で4例、東莞市で3例が確認された。

デルタ株感染に対し、科学的根拠に基づく抑制策展開

国家衛生健康委員会の専門家チーム長の鐘南山氏(広州市在住)は今回のデルタ株の特徴として、(1)デルタ株感染者の体内ウイルス量は従来株の100倍、(2)体内潜伏期間は1~3日で、2020年に武漢で見つかったウイルスの平均3~7日と比べても体内潜伏期間が短い、(3)デルタ株感染後の体内ウイルスが陰性に変わるのに要する時間に13~15日程度(まれに20日以上のケースもあり)、従来株(7~9日程度)のほぼ倍、(4)感染者のウイルス量が多く、感染力は従来株の2倍、であると指摘した。あわせて、デルタ株については、広州市の感染初期には10日以内に5世代の感染が発生、最大実効再生産数は4.04~5.0だったと述べた。これらを踏まえて、周辺地域、さらには他の地域や省外に拡散するリスク、学校など集団に広がるリスクに高度な警戒が必要だったと強調した。

また「広東省では評価できる段階的な成果を得た。広東の経験は全国の防疫対応に役立つだろう」と述べた。その上で、中国で初めて発生したデルタ株の市中感染に対し実施した「革新的で科学的な感染拡大抑制策」として、以下の5点を挙げた。

(1)感染源の早期特定と感染ルートの解明

感染者確認の報告を受けた当日午後に感染源を特定できた。また、全症例で遺伝子解析した(国内で初めての対応)結果、全件が第1感染者由来であることが判明。感染ルートも特定でき、感染の傾向とどのように防疫措置を取ればよいかを非常に明確なデータによって判断ができた。

(2)「濃厚接触者」定義の厳格化

デルタ株は濃厚接触者の概念を変えた。デルタ株はウイルス量が多く、感染者のウイルス濃度も高いため感染力が強い。以前は発症前2日間に接触歴のある家族や職場の同僚で、感染者と1メートル以内で一緒に食事や会議をした人が濃厚接触者だった。しかし、デルタ株では発症前4日間に、同一空間、職場、建物にいた者の全てを濃厚接触者として、封鎖式管理や抑制管理など異なる必要な措置を取った。

(3)健康コード活用とビッグデータによる行動履歴の把握

ビックデータを活用し、感染者が滞在したことがある地域に行った人の健康コードに「イエローコード」を付与(図3参照)。あわせて24時間以内のPCR検査を求めるとともに、その後の3日間に2回、7日間に3回といった頻度でPCR検査を実施。これらによって、感染者を特定した上で、拡散を防止した。 こうした措置は、公安部門との緊密な連携により実現できた。措置の結果として、5月21日を発端とする感染症例167例(6月24日時点、広州のほか佛山、茂名などで感染が確認)のうち、無症状の53例を事前に発見することができた。

(4)省外への移動制限策

省外への感染拡大を防ぐため、移動制限策として検査時間72時間内のPCR検査陰性証明の所持を義務化。その後、48時間内に強化した。

(5)封鎖・抑制管理エリアでの動物モニタリング実施

封鎖・抑制エリアの動物に対し、変異株が人から動物に、または動物から人に感染するかを実証するため、モニタリングした。感染が広がった茘湾区西関一帯は広州の旧市街地で、ネズミが特に多いことから住民も猫を好んで飼っている。国外の実験では、変異株は猫に感染することが証明された例がある。広州でもネズミ30匹余りにPCR検査を実施した(結果は全て陰性)。検査は猫や犬も対象とし、考えられる全ての感染源を見つける努力をしている。

港湾物流に与えたインパクト、塩田港の混乱は長期化

今回の感染と隔離やロックダウンなどの防疫措置は、中国の主要港である深セン塩田港と広州南沙港での貨物取扱いと、海運や陸上物流にも大きな影響を与えた。

広東省には、塩田港や蛇口港など10港区で構成する深セン港と、南沙港や黄埔港、内港港、新沙港で構成する広州港がある。深セン港の2020年コンテナ取扱量は世界第4位、広州港は同5位だ。特に塩田港は米国8路線、欧州2路線など国際路線13本を有する中国華南地区最大のコンテナ貨物船利用港で、中国の対米貿易貨物取扱量の約4分の1を占める。5月21日の感染発生以降、25日に輸出コンテナの受け入れを停止。その後31日に再開された。しかし、一時は1日当たりの取扱量が1万1,000TEU(20フィートコンテナ換算)と平時の30%にまで落ちた。

そのため、輸出コンテナの「CY IN ETA(コンテナヤードへの本船入港日)」は通常1週間前後のところを3日前からの荷受けとした。蛇口港も塩田港から回される貨物が増えたことで荷役処理能力を超え、「CY IN ETA」を5日前、その後3日前と厳しくした。港湾作業員の感染で他の作業員も濃厚接触者となって必要な隔離措置が取られたこと、港への人や貨物車などの出入りについても防疫対応のため規制されたことから、荷役作業能力が大きく低下した。多数の船舶が沖待ちする(船舶が港に入れないときに沖合で待機すること)事態が発生するなど、コンテナ船の運行にも影響が出た。

当地日系物流企業によると、コンテナ取扱量は6月7日の週に50%程度、14日の週には70%程度にまで回復した。深セン市政府は6月24日、塩田港で確認された感染に関して、6月6日以降の感染事例はなく、潜伏期間とされる14日間も過ぎたことから収束を宣言した。

塩田港は24日午前0時から、ほぼ1カ月ぶりに運用を全面回復した。ただし、その後も滞留貨物をさばき切れない状況が続き、周辺道路は荷受け・荷出しするトラックによる渋滞が引き続き発生していた。

7月に入ってしばらくすると渋滞はほぼ解消された。本船の寄港遅延も、10日以上に及ぶ状況はほぼ見られなくなっている。とはいえ、完全に平時に戻ったわけではない。7月16日時点では、依然として1日当たりの取り扱いコンテナ本数が制限されているという。寄港スケジュールもまだ完全復帰していない。今後、クリスマス商戦向け商品の海上輸送が本格化し始めることや、世界的なコンテナ不足の影響も継続していることなどから、混乱収束にはさらに数カ月程度の時間を要するとの見方が多い。

塩田港感染の影響受けた南沙港

南沙港は、塩田港から一部の貨物が回されたことにより、混雑しつつあった。そうした状況下、6月5日に南沙区で感染を確認。広州市政府は港を含め交通を封鎖した。その南沙区にはトヨタなど日系自動車企業が集積している。日系物流企業によると、封鎖で情報が錯綜(さくそう)して対応に追われたものの、幸いにも翌7日朝には封鎖が解除され、港区内の作業が遅れた程度で封鎖による大きな混乱はなかったという。

しかし、塩田港発本船にめどが立たない。そのため、多くの荷主が南沙港を発する別の船会社本船への変更を判断。この結果を受け、南沙港出港本船への集中が発生した。港の処理能力が圧迫され、コンテナ搭載済みの貨物車両が港周辺道路で4~5キロメートルも渋滞するといった事態が発生した。港区入場までに数時間を要し、輸送効率が大きく低下した。コンテナ1本を引き取るのに通常の約10倍の9~10時間かかる状態が続いた。南沙港を起点としたドレージ費(陸上コンテナ輸送費)も通常の1.5倍以上に高騰。塩田港同様、7月に入っても1日当たりのコンテナ受け入れ本数制限を継続している。

今回の混乱発生は、塩田港の主に欧米向け本船の需要増と感染による貨物滞留が相まって、これらが南沙港に飛び火したことが最大の原因だ。先述の混乱により、本来のスケジュールより1週間以上貨物の到着が遅れる事態が常態化した。本船の抜港や寄港地の変更などにより、予定していた本船にコンテナを搭載できないという事案も発生した。到着の遅延やコンテナ引き取りの長時間化、ドレージ費の高騰といったかたちで荷主にも影響が広がった。2020年から慢性的かつ世界的なコンテナ船の遅延も継続。7月上旬のコンテナ海運運賃は、平均すると4~5倍に跳ね上がっている。

「広東省5.21感染」拡大から得た3つの教訓

従来株の2倍という感染力を持つデルタ株に対し、当局は先に述べた5つの「革新的で科学的な感染拡大抑制策」などを通じて「効果的な管理(中国語で「有効控制』)」を行い、1カ月での感染抑制という所期目標を達成できた。

鐘南山氏は、今回の防疫措置、特にデルタ株に対する防疫措置を通じて分かった今後「重視すべきこと」、いわば教訓を以下3つ挙げた。

1つ目は「病院の発熱外来の感染予防強化」だ。デルタ株は感染力が強いため、これまでの発熱外来の防疫体制では十分でない。特に大都市の病院では発熱外来病棟と他病棟との間隔を20メートル以上空けることは難しい。仮に物理的遮断が強化できないとしたら、(1)陰圧かつ窓なしにする、(2)できるだけ独立した場所を選び、とくに風下に注意する、(3)通常外来と発熱外来の出入り口を別にする、などの対応をする必要があると指摘した。 2つ目は「ホテルでの集中隔離の見直し」。隔離先として利用されるホテルには、隔離に必要な条件を満たしていないところがあるのも現実だ。そのため、専用施設を設けて隔離すべきと指摘した。

鐘南山氏によると、現時点で中国全体の入国者(海外に在留していた中国人を含む)の約80%を受け入れているのが広州と深センだ。外国からの輸入症例は今後も続くことが考えられるため、広州市政府は広州白雲空港の近くに25万平方メートルの敷地を確保し、5,000超の個室を備えた専用隔離施設の建設を決定した。9月から運用を開始する予定だ。日系航空関係者によると、既に6月24日から広州白雲空港で国際線や国際貨物を取り扱う業務に従事している者は空港近くの専用施設に宿泊し、空港との間を専用バスで行き来しており、実質的な隔離対応を受けているという。広東省では、毎日2,000~3,000人が広州や深センの空港を利用して入国。省内で隔離されている人数は常時3万人規模に上る。なお、専用隔離施設は、深セン市でも建設が予定されている。

3つ目は「効果的な管理」だ。これは、長期にわたり社区(コミュニティー)の感染者が「ゼロ」であり続けることとイコールではない。「効果的な管理」とは、やや概念的な表現だ。とりわけ中国では、これまで感染者ゼロを目指す、いわゆる「ゼロ戦略」が取られてきただけに誤解を招きかねない。鐘南山氏によると、感染者や感染ルートが特定できているエリア内で時折1~2人の感染者が発生したとしても「効果的な管理」下にあるとの見解を示した。同時に、管理下にないエリアで感染者が発生した場合は、高度な警戒が必要とも述べた。これまでの「ゼロ戦略」よりも、感染者や感染ルートを特定する「把握」ができているか否かが「効果的な管理」としてより重要と指摘した。

広州の感染はデルタ株だった。そうしたこともあって、これまでにないほど徹底した「把握」を行った。同じタイミングで市街地全域をロックダウンするのではなく、地域を限定し必要に応じて「封鎖式管理」と「抑制管理」の2種類のロックダウンを使い分け、PCR検査の実施頻度も感染状況に応じて緩急をつけた。このように、感染初期、拡大期、収束期それぞれに防疫措置の実施強度は異なり、対象範囲となる市民も当局がいう「科学的」な根拠に基づいたものだったという。

もちろん、厳しい規制が行われた地域を中心に、市民の社会生活やレストランなど飲食業を中心とする業種、経済活動に大きな影響を与えたことは確かだ。これについてはさまざまな意見があるのは当然だろう。しかし、当地ではこれら対応により、感染が広がっていない地域住民には一定の安心感や安全感を与え、1カ月という短期間で感染を抑制できたことは、総じて評価されている。

感染抑制下の中国でも、ゲームチェンジャーはワクチン接種

今後について、鐘南山氏は「中国製のワクチンの有効率は70%であるため、80%以上の人がワクチンを接種しないと集団免疫が成り立たない。ワクチン接種をより一層進める必要がある」とし、今後重点を置くべき防疫措置としてワクチン接種促進を挙げた。

同氏によると、広州の感染症例では、国内で最も接種されているシノファームやシノバックなど3種類のワクチンの効果は発症予防率69%、肺炎予防率73%、重症化予防率95%以上だった。また、広東省のデータでは、2回目接種後2週間以降の時点の発症予防率は60%近くある。肺炎予防率は80%近く、重症化した感染者はいないとの結果が示されているという。

7月18日時点の中国の新型コロナワクチン累計接種件数は延べ約14億6,000万回。7月11日時点では13億8,000万回、その2週間前の6月27日時点は11億9,000万回だった。このところ、1週間平均で約9,000万回ずつ増加してきた計算になる。

国家衛生健康委員会は7月5日、接種件数が13億件を超えてもまだ集団免疫には到達しないとの認識を示した。鐘南山氏がいう「集団免疫には人口の80%以上のワクチン接種が必要」なのであれば、人口14億人の中国では、単純計算で累計22億4,000万回の接種が必要となる。

復旦大学付属医院の張文宏医師は、青島で6月1~4日に行われた「ボアオ・アジアフォーラム世界健康シンポジウム第2回大会」で、「中国が2022年上半期に条件付きながらも他国との往来を再開するためには、国内のワクチン接種のスピードを速めなければならない。接種を急いで開放の条件を整える必要がある」との見解を表明した。感染が抑制されている中国でも、新型コロナ禍前の通常生活を取り戻すゲームチェンジャーは、やはりワクチン接種しかないことを示唆したかたちだ。

中国のワクチン接種数は、4月25日時点で2億2,000万回だった。それが、5月23日時点で5億1,000万回、6月27日時点では11億9,000万回。倍々のスピードで急拡大させていたことになる。ワクチンの年間生産能力も2021年中には計70億回分を超える見通しといわれている。大都市である広州市や深セン市で、国内初のデルタ株市中感染が起きたことがワクチン接種を大きく進めるきっかけになったものとみられる。

「広東省5.21感染」は、デルタ株など変異株に対する防疫措置の在り方、その改善点を気づかせただけでなく、中国国民に与えた意識の変化も大きいようだ。

- 注:

- 中国では目下複数都市で感染拡大が報告されている。そのほとんどがデルタ株によるものといわれている。各地方政府などの防疫当局は、「広東省5.21感染」で実施されたPCR検査の徹底的な実施、「封鎖式管理」と「抑制管理」の2種類のロックダウンなどの方法を通じて、早期感染抑制に向けて、徹底的な防疫措置を展開している。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・広州事務所長

清水 顕司(しみず けんじ) - 1996年、ジェトロ入構。日本台湾交流協会台北事務所(2002~2005年)、ジェトロ・北京事務所(2008~2012年)、本部企画部海外地域戦略主幹(北東アジア)などを経て、2018年11月より現職

閉じる

閉じる