出版産業(書籍小売市場)から見る中国コンテンツ市場

2019年10月3日

中国の書籍小売市場では、過去の名作の売れ行きが好調だ。実体のある書店よりもネット上の書店での市場規模が定価ベースで大きく上回り、電子書籍の小売市場が引き続き拡大していくものと見られる。書籍はドラマ、映画、アニメ、ゲームなどの複数の媒体へ展開できる潜在性を持っており、中国の書籍市場の成長は映像産業等も刺激し、中国のコンテンツ産業全体を後押ししていくものになるだろう。

過去の名著の売れ行きが好調

中国の大手オンライン書籍販売サイト「当当網」における2018年の書籍売れ筋ランキング上位20作品には、過去の名作も多くランクインしている(表参照)。

例えば、1位の「活着」は著者の余華が1993年に発表し、1994年に映画化された(邦題「活きる」)。中国国内では上映されなかったものの、海外では英国アカデミー賞外国語作品賞、カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリを受賞した。7位「Snow Falling on Cedars」はDavid Gutersonが1994年に発表、1999年に映画化された(邦題「ヒマラヤ杉に降る雪」)。18位「The Kite Runner」はKhaled Hosseiniが2003年に発表、2007年に映画化された(邦題「君のためなら千回でも」)。12位「浮生六記」は清代の文人が書いた自伝的散文で、15位「The Moon and Sixpence」はWilliam Somerset Maughamが1919年に発表(邦題「月と六ペンス」)、17位「One Hundred Years of Solitude」はGarcía Márquezが1967年に発表(邦題「百年の孤独」)したものだ。

| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版日 | カテゴリー |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 活着 | 余華 | 2012年8月 | 中国現代小説 |

| 2 | 我喜歓生命本来的様子 | 周国平 | 2017年2月 | 文集 |

| 3 |

神奇校車・橋梁書版 (The Magic School Bus Chapter Book) |

著:Joanna Cole 絵:Bruce Degen |

2014年4月 | 米国科学読物 |

| 4 | 我的第一本地理啓蒙書 |

著:鄭利強 絵:段虹 |

2016年6月 | 科学読物 |

| 5 |

人間失格 (人間失格) |

太宰治 | 2015年8月 | 日本小説 |

| 6 |

小熊和最好的爸爸 (The greatest daddy and me) |

著:Arend van Dam 絵: Alex de Wolf |

2007年11月 | オランダ絵本 |

| 7 |

雪落香杉樹 (Snow Falling on Cedars) |

David Guterson | 2017年6月 | 米国小説 |

| 8 | 少年読史記 | 張嘉驊 | 2015年9月 | 名作名著児童向け |

| 9 |

神奇校車・図画書版 (The Magic School Bus Picture Book) |

著:Joanna Cole 絵:Bruce Degen |

2018年5月 | 米国科学読物 |

| 10 | 你壊 | 大氷 | 2018年6月 | 中国近現代小説 |

| 11 |

解憂雑貨店 (ナミヤ雑貨店の奇蹟) |

東野圭吾 | 2014年5月 | 日本小説 |

| 12 | 浮生六記 | 沈復 | 2015年8月 | 中国古代随筆 |

| 13 |

正面管教 (Positive Discipline) |

Jane Nelsen | 2016年7月 | 米国家庭教育方法 |

| 14 | 写給児童的中国歴史 | 陳衛平 | 2014年4月 | 中国児童文学 |

| 15 |

月亮与六便士 (The Moon and Sixpence) |

William Somerset Maugham | 2017年1月 | 英国名著 |

| 16 |

擺渡人 (Ferryman) |

Claire Mcfall | 2015年6月 | 英国小説 |

| 17 |

百年孤独 (One Hundred Years of Solitude) |

García Márquez | 2017年8月 | コロンビア名著 |

| 18 |

追風箏的人 (The Kite Runner) |

Khaled Hosseini | 2006年5月 | 米国名著 |

| 19 |

所謂情商高,就是会説話 (伝え方が9割 2) |

佐々木圭一 | 2016年9月 |

説得力/ 話し方テクニック |

| 20 | 生活需要儀式感 | 李思圓 | 2017年12月 | 人生の知恵 |

注1:書籍名のかっこ内表記は、原作の書籍名。

注2:出版日は当当網の掲載データ。

出所:当当網を基にジェトロ作成

中国では書籍を出版する際に書号(ISBN・書籍コード)が必要だが、2018年から国家新聞出版署は書号の発行制限を強化した。中国政府は供給側(サプライサイド)の構造改革を目的に、書籍の作品数を減少させ過剰在庫を抑えるとともに、品質の高い書籍の出版を促した。現地報道によると、重版となる書籍が増加したほか、1作品当たりの販売量も増えた(「中華読書報」2018年12月26日)。

一方で、書号の取得が困難になることは、出版社の業績に直接影響する。出版社は販売する作品を精査する必要に迫られ、好調な売れ行きが見込まれる過去の名著の出版を検討する傾向にある。今後も中国の書籍の売れ筋ランキングは、過去の名作も上位を占める傾向が続くものと見られる。

ちなみに、第11位にランクインしている「ナミヤ雑貨店の奇蹟」の著者である東野圭吾は、中国でも人気が高く、同氏原作の日本映画が中国でも上映されたほか、同氏原作の小説を基に、中国で映画化されて上映されたり、舞台化の上で公演されているケースもある。

また、絵本や児童向け書籍の売れ行きも良かった。3位「The Magic School Bus Chapter Book」、4位「我的第一本地理啓蒙書」、6位「The greatest daddy and me」、8位「少年読史記」、9位「The Magic School Bus Picture Book」、14位「写給児童的中国暦史」がランクインしている。ノウハウ本、ビジネス書、自己啓発書としては13位「Positive Discipline」、19位「伝え方が9割 2」、20位「生活需要儀式感」がある。

日本と同様、中国では著者による講演会が多く行われ、外国人著者によるものも多く開催されている。書籍業界に限ることではないが、単純に商品を海外に輸出する一方通行のビジネスでなく、海外であっても消費者向けイベントを開催し、ファンの育成、ブランド・顧客ロイヤリティーの向上、消費者ニーズの把握、販売促進につなげ、継続的なビジネスを展開していくことが望まれる。

加熱するネット書店での値引き合戦

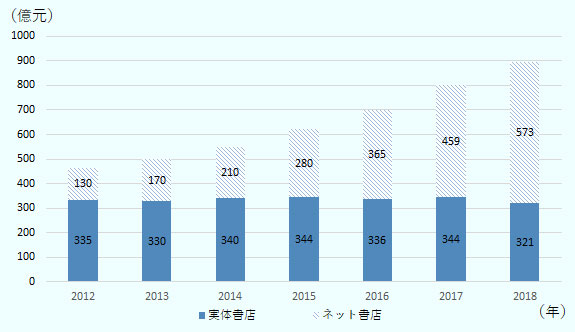

北京開巻信息技術が発表した「2018全世界を背景とした中国書籍小売市場」によると、2018年の中国における書籍小売市場規模は、定価ベースで前年比11.3%増の894億元(約1兆3,410億円、1元=約15円)であった。そのうち、ネット上の書店が前年比24.8%増の573億元、実体のある書店が6.7%減の321億元だった(図1参照)。実体のある書店よりも、ネット上の書店での市場規模が、定価ベースでは大きく上回っている。

出所:北京開巻信息技術「2018全世界を背景とした中国書籍小売市場」を基にジェトロ作成

なお、ネット書店では値引きして販売する傾向が年々強まっており、ネット書店の2018年の市場規模のうち、38%を占める217億7,400万元が値引きされた書籍の売上高であった(注1)。しかし、これを差し引いたネット書店の売上高(355億2,600万元)も実体書店を上回っている。同報告書によると、電子書籍の小売市場は引き続き拡大していくものと見られる。

紙の新聞や定期刊行物の読書量は縮小傾向

中国新聞出版研究院の「第16回全国国民読書調査」によると、2018年の18歳以上の成人1人当たりの読書量について、紙書籍は前年比2.1%増の4.67冊、電子書籍は6.4%増の3.32冊、紙の新聞は21.5%減の26.38部、紙の定期刊行物は31.5%減の2.61冊だった。紙の新聞や定期刊行物の読書量が縮小傾向にある。

また、同調査によると、オーディオブックを視聴する習慣の有無について、成人は前年比3.2ポイント上昇の26.0%、18歳未満の未成年は前年比3.5ポイント上昇の26.2%だった。

今後の伸びが期待されるオーディオ市場

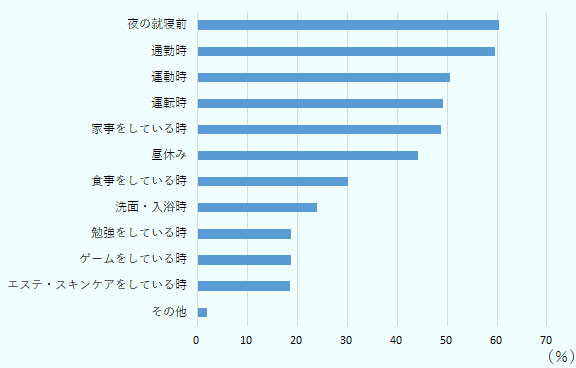

iResearchの「2018年中国オンラインオーディオコンテンツ市場研究調査」によると、オンラインオーディオコンテンツは主に4つに分類でき、(1)オーディオ番組、(2)オーディオブック、(3)オーディオライブ配信、(4)ネットラジオ局がある。有名なプラットフォームとしては、喜馬拉雅(Himalaya)、蜻蜓FM、懶人聴書(lrts.me)、茘枝などがある。2017年のオンラインオーディオコンテンツの利用者数は、前年比18.2%増の2億6,000万人だった。市場規模は33億2,000万元で、うち広告による売上高が全体の36.2%を占める12億184万元、ユーザー課金が35.3%を占める11億7,196万元、ユーザーによる投げ銭(自発的な寄付)が21.0%を占める6億9,720万元、ハードウエア収入が7.5%を占める2億4,900万元となり、広告とユーザー課金が主な収入源となっている。オンラインオーディオコンテンツの利用者は、オーディオアプリを使用し、いわゆる「ながら時間」や「隙間時間」において、その利便性を享受している(図2参照)。オンラインオーディオコンテンツ市場における規制は、現時点では書籍に比べ緩やかであると言われており、出版業界からも注目され、今後のさらなる発展が期待される。

出所:iResearch「中国オンラインオーディオ全シーン発展研究案例レポート」を基にジェトロ作成

日本でヒットする中国SF小説「三体」

中国のサイエンス・フィクション(SF)小説「三体」は、日本でも2019年7月4日に早川書房より出版され、発売1カ月で10万部を超えるヒット作品となった。中国でも販売数を伸ばしており、当当網における2018年の小説部門の売れ筋ランキングで、「三体」の三冊セットが12位にランクインした。同SF小説は2006年に雑誌「科幻世界」に連載され、同年に中国SF銀河賞を受賞、2008年に重慶出版社から出版された。2014年には米国でもTor Booksより出版され、著者の劉慈欣は2015年にアジア人で初めてヒューゴ賞長編小説部門を受賞した。2017年に「ニューヨーク・タイムズ」紙でのオバマ大統領インタビュー記事でも、同書が取り上げられ話題を呼んだ。2019年3月には米国アマゾン・ドットコムが同作品のドラマ化を検討していることが、英経済紙「フィナンシャル・タイムズ」で報じられた。

SF映画「流浪地球」も、劉慈欣の同名小説を原作としリメイクした作品で、2019年2月に公開され、中国における歴代興行収入第3位の46億5,591万元(2019年9月23日時点)となった。日本では2019年4月30日から、Netflixで「流転の地球」というタイトルで公開されている。

底上げされる中国コンテンツ産業

日本の漫画がそうであるように、書籍はそこから派生して、ドラマ、映画、アニメ、ゲームなどの複数の媒体でメディアミックスの形をとって展開できる潜在性を持つ。中国ではネット文学(注2)も盛んで、ドラマ、映画、漫画、ゲームなどに展開される事例も出てきている。中国のアニメを含む映像の制作技術も飛躍的に向上してきており、中国の書籍市場の成長は映像産業などをさらに刺激し、中国のコンテンツ産業全体を後押ししていくものになるだろう。

- 注1:

- キャッシュバック、プレミアム(購入特典)、クーポンなどのキャンペーン分は含まない。

- 注2:

- 日本で以前流行した「ケータイ小説」の概念に似ているが、中国の場合は携帯電話に限るものではなく、個人作家がネット文学サイトに登録し、有料で作品を連載する。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・北京事務所 知的財産部 副部長

赤澤 陽平(あかざわ ようへい) - 2008年、ジェトロ入講。生活文化産業企画課(2008~2012年)、ジェトロ盛岡(2012~2015年)を経て2015年4月より現職。

閉じる

閉じる