水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

本稿で定義する「水産品(fishery products)」の規則は、原則的には、生きていない水産動物に適用されるものとし、輸出用の生きている魚(0301項)については触れないものとします。また、第16類に分類される魚、甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品(加工食品)、加工済み水産品と植物性原料を加工した「混合食品」については、品目対象外であるため、網羅していません。

本ポータルサイト「EU」の「混合食品」も確認してください。ただし、「水産加工品」と「混合食品」の違いに関しては、本項「輸入規制」の「4.その他:加工済み水産品と混合食品」を確認してください。

- 0302項(生鮮のものおよび冷蔵した魚)のうち

-

- 0302.35.99:生鮮および冷蔵の太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)(0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

- 0302.89.90:生鮮および冷蔵のブリ(セリオーラ属)(0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

- 0303項 冷凍した魚のうち

-

- 0303.45 99:冷凍した太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)(0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

- 0303.89.9092:冷凍したブリ(セリオーラ属のもの)(0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

- 0304項 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)のうち、

-

- 0304.87 0090:大西洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌスおよびメバチマグロ(トゥヌス・オベシュス)以外のマグロの冷凍したフィレ

- 0304.89.9090:冷凍したブリ(セリオーラ属のもの)のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)※1

- 0304.99.9900:冷凍した大西洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌス)とメバチマグロ(トゥヌス・オベシュス)以外のマグロおよびブリ(セリオーラ属のもの)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない)※2

- 0307項

-

- 0307.22.10:冷凍したスキャロップ(イタヤガイ科のもの)

- 0307.29.10:燻製したスキャロップ(イタヤガイ科のもの)

※1 このHSコードには、ニシン(クルペア属のもの)、ブリ(セリオーラ属のもの)、アジ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびサンマ(コロラビス属のもの)が含まれるが、本稿ではブリ(セリオーラ属のもの)について触れる

※2 このHSコードには、ブリ(セリオーラ属のもの)、イワシ(エトルメウス属、サルディノプス属またはエングラウリス属のもの)、アジ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびサンマ(コロラビス属のもの)の魚肉が含まれるが、本稿ではブリ(セリオーラ属のもの)について触れる

調査時点での最新情報を記載していますが、2021年4月以降、混合食品を含め、植物衛生、動物衛生、公的管理の規則が新制度に移行されたため、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。2021年4月以降に施行された新制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も参照してください。

関連リンク

EUの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年6月

EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)178/2002に基づき、EU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則Article 11)。

また、同規則第53条では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、緊急措置をとることが認められています。

EUの食品衛生要件に関しては、欧州議会・理事会規則(EC)852/2004(一般食品衛生規則)と欧州議会・理事会規則(EC)853/2004(動物由来食品衛生規則)で規定されています。

欧州議会・理事会規則(EC)853/2004により、

- 生食用

- 殺虫には不十分なマリネ、塩漬けおよびその他の処理しか施されていない

魚類または頭足類由来の水産物については、加工施設などにおいて特定の温度で一定の期間冷凍処置を施し、寄生虫の殺虫処理を徹底することが義務付けられています。

冷凍処置に際して、食品事業者は、当該水産物のすべての部位について少なくともマイナス20度で24時間以上、またはマイナス35度で15時間以上冷却する必要があります。

なお、次に該当する水産物に関しては、前述の冷凍処理を実施する必要はありません。

- 熱処理を行った、または消費前に熱処理を行うことが意図されている水産物で、これにより寄生虫が殺虫されるもの。吸虫類以外の寄生虫の場合、当該水産物は中心温度60度以上で1分以上加熱されなければならない

- 寄生虫を殺虫するのに十分な期間冷凍保存された水産物

- 次の条件を満たす、野生で捕獲された水産物

- 原産漁場が寄生虫の存在に関して健康上の危険をもたらさないことを示す、有効な疫学データがあること

- 所轄官庁がそのことを承認していること

- 胚から養殖されたうえで、健康上の危険をもたらす寄生虫を含まない飼料のみを与えられた養殖魚に由来する水産物で、次のいずれかの要件を満たすもの

- 寄生虫のいない環境に隔離されて養殖されている

- 食品事業者が、当該水産物に寄生虫による健康上のリスクがないことを、所轄官庁によって承認された手続きで検証している

これらの水産物を市場に出す際は、最終消費者に供給される場合を除き、冷凍処理を施した業者が作成した冷凍処理の種類を明記した書類が添付されていなければなりません。

また食品事業者は、前述の3、4に該当し、冷凍処理が施されていない、または消費前にその他の殺虫処理を施す予定がない水産物を市場に出す前には、該当水産物が各要件を満たしていることを確認しなければなりません。

また、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC)2073/2005」によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されています。 生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関しては、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」を確認してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年6月

欧州委員会規則(EU)2017/625ならびに補完規則である委任規則(EU)2022/2292ならびに委任規則(EU)2022/1644および実施規則(EU)2022/1646などに基づき、EU輸出向け養殖の水産品ならびにそれを原材料とする水産加工品について、管轄当局および食品事業者は、養殖中に使用されるおそれのある動物用医薬品の薬理的活性物質、農薬、汚染物質などの管理計画(残留モニタリング検査)を実施することとなっています。

モニタリング検査やサンプリングについては、実施規則(EU)2022/1646のANNEX Iに規定されますが、詳細は、農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「8.養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物用医薬品等の取扱い」ならびに、同要綱の別添6の「養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」で確認することができます。

なお、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、二枚貝など(ホタテを含む)もEU向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があります。前述の農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「9. ホタテガイ等二枚貝の適合区域の指定等」および同要綱の別添8−1ならびに別添8−2で確認することできます。

関連リンク

- 関係省庁

-

水産庁

-

農林水産省

-

厚生労働省

- 根拠法等

-

規則(EU)2017/625(英語)

-

実施規則(EU)2022/2292 (英語)

-

実施規則(EU)2022/2293 (英語)

-

委任規則(EU)2022/1644 (英語)

-

実施規則(EU)2022/1646 (英語)

- その他参考情報

-

農林水産省「欧州 | 証明書や施設認定の申請 : 水産食品」

-

農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」(令和6年9月2日更新)

(461KB)

(461KB)

-

農林水産省「要綱 別添6養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」

(32KB)

(32KB)

-

農林水産省「要綱 別添8-1 EU輸出ホタテガイ等二枚貝の生産海域、浄化センター等の認定等に関する基準」

(64KB)

(64KB)

-

農林水産省「要綱 別添8-2 EU向け輸出ホタテガイ等二枚貝におけるマリンバイオトキシン(海洋性生物毒素)の検査法等」

(30KB)

(30KB)

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年6月

EUでは、欧州委員会規則(EC)2023/915で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会規則(EEC)315/93 Article 1(1))。これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用できないとされています(規則(EC) 2023/915第2条)。

次の表は、水産物に規定された汚染物質の上限値の一例です(網羅版ではありません)。

| 項目 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| スズ(無機) | 200 mg/kg | 缶入りの食品(飲料は除く) |

| 鉛 | 1.5 mg/kg | 二枚貝(ホタテを含む)(*1) |

| 0.30 mg/kg | 魚肉(*1) | |

| 0.05 mg/kg | 飲み物を除く乳幼児向け食品と穀物ベースの加工品 | |

| カドミウム | 0.050 mg/kg | ブリを含む魚肉(*2) |

| 0.10 mg/kg | Thunnus属のマグロやカツオを含む魚肉(*3) | |

| 1.0 mg/kg | 二枚貝(ホタテを含む) | |

| 3.0 mg/kg | 乾燥した二枚貝 | |

| 水銀 | 0.50 mg/kg | 一部の水産品(ホタテを含む)とブリを含む魚肉(*4) |

| 1.0 mg/Kg | タイセイヨウマグロ(Thunnus species)やカツオ(Katsuwonus pelamis)ハガツオ(Sarda sarda)を含む一部の魚肉 | |

| 0.30 mg/kg | タイセイヨウサケ種(Salmo species)タイヘイヨウサケ種(Oncorhynchus species)(ブラウントラウト(Salmo trutta)を除く)のサケやマス、イワシなどを含む一部の魚肉 | |

| 0.10 mg/kg | 塩 | |

| メラミン | 2.5mg/kg | 乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品 |

| 過塩素酸イオン | 0.01mg/kg | 乳幼児用向け食品など |

| グリシドール脂肪酸エステル | 1000 μg/kg | 最終消費者向け、または原料として使用される植物油脂、魚油およびほかの海洋生物からの海産動物油 |

| (バージンオイル、乳幼児用向けは別途規定値) | ||

| 多環芳香族炭化水素(PAHs) | ベンゾ[a]ピレン:5 μg/kg | 二枚貝(生鮮、冷蔵、冷凍)、カツオブシなど |

| PAHs合計:30 μg/kg | ||

| ベンゾ[a]ピレン:6 μg/kg | 燻製した二枚貝 | |

| PAHs合計:35 μg/kg |

| 項目 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| ダイオキシン類合計〔OMS-PCDD/F-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの毒性等量合計*5)〕 | 3.5pg/g湿重量 | 魚肉、二枚貝、水産物とその派生品(*6) |

| ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類の合計〔OMS-PCDD/F-PCB-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ビフェニルの毒性等量合計*5)〕 | 6.5pg/g湿重量 | |

| PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180の合計(ICES-6) | 75ng/g湿重量 |

| - | 対象魚種 | PFOS | PFOA | PFNA | PFHxS |

合計 (PFOS + PFOA + PFNA + PFHxS) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | マグロ、ブリなど下記2.および3.以外の魚肉および下記魚種が乳幼児向け食品の原材料に使用される場合 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.0 |

| 2. | ニシン、カツオ、アンコウ、ヒラメ、ボラ、アジ、イワシ、スズキ、サケ、マスなどの魚肉 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 8.0 |

| 3. | カタクチイワシ、淡水魚類、などの魚肉 | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 45.0 |

| 4. | 二枚貝 (*7) | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |

なお、規則(EC)1881/2006を改正する規則(EU)2023/915には、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども規定されているため、加工食品などに原材料として使用する場合は注意が必要です。

さらに、規則(EC)852/2004に記載されている食品衛生基準の順守のほか、鮮度基準を確保するための官能試験、ヒスタミンの限界値、総揮発性窒素、寄生虫、ヒトの健康に有害な毒素に関する保健基準が規則(EC)853/2004により規定されています。

その他、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC) 2073/2005」によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されており、同規則により、水産物中のヒスタミン濃度の上限値が定められています。

| 食品カテゴリー | サンプリング計画(※1)n | サンプリング計画(※1)c | 濃度限界(※2)m | 濃度限界(※2)M |

|---|---|---|---|---|

| ヒスチジン含有量の多い魚種(※3)で製造する水産製品 | 9 | 2 | 100 mg/kg | 200 mg/kg |

| ヒスチジン含有量の多い魚種で製造する、塩漬けの酵素熟成処理(発酵処理)を行う水産製品(魚醤を除く) | 9 | 2 | 200 mg/kg | 400 mg/kg |

| 魚醤 | 1 | 0 | 400 mg/kg | |

ブリは該当しませんが、一部の水産物にサルモネラやE.Coliの基準値が規定されています。

その他、ブリやマグロは該当しませんが、欧州委員会規則(EC)1022/2008では全揮発性塩基性窒素(TVB-N)の上限値が定められています。次の表の魚種で未加工水産物の場合、TVB-Nが上限値を超えている場合は市場に出すことはできません。

| 上限値 | 対象魚種 |

|---|---|

| 25mg/100g | メヌケ類、ユメカサゴ、メバル |

| 30mg/100g | カレイ類(オヒョウを除く) |

| 35mg/100g | 大西洋サケ、メルルーサ類、タラ類 |

| 60mg/100g | 食用に供する魚油原材料 |

なお、ドイツでは、アフラトキシンおよびオクラトキシンAについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。スペインにおいても、アフラトキシンについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。

なお、実施規則(EU)2019/1793により、第三国から輸入されるアフラトキシン、残留農薬、ダイオキシンおよびマイコトキシンなど汚染物質に関する国境検査が強化されています(例:中国産の茶やインド産青果物、米国産落花生など)。調査時点では日本産製品はリストアップされていませんが、規則が変更されることもあるため注意が必要です。

4. 食品添加物

調査時点:2024年6月

EUでは、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」と総称しています。

食品添加物は、規則(EC)1333/2008に基づき、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度」が定められており、さらに同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が規定されています。基本的に「09.1.未加工の水産品」に関しては、食品添加物の使用が禁止されていますが、一部許可されている「酸化防止剤およびpH調整剤」に関しては、同規則ANNEX II Part Eまたは欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。

食品香料のポジティブリストについても同様に、欧州委員会のウェブサイトの検索で確認することができます。しかし、食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

| 食品改良剤 | 根拠法 | 定義 |

|---|---|---|

| 食品添加物 | 規則(EC)1333/2008 |

それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。 ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合本規則の適用外である。

|

| 食品香料 | 規則(EC) 1334/2008 | それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。“flavouring”、具体的な名称または香料の概要で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。 |

| 食品酵素 | 規則(EC) 1332/2008 | 植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。 同規則で定められている食品酵素の名称または販売概要で表示。 |

EUでは「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品添加物として分類に含まれていない一方で、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が食品添加物とされています。

- 【食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分】

- 食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、規則(EC)1925/2006に規定されますが、本規則第4条により、未加工品の水産品にビタミンとミネラルは添加が禁止されます。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EC)1331/2008(英語)

-

規則(EC)1333/2008(英語)

-

規則(EC)1925/2006 (英語)

-

規則(EU) 2019/649 (英語)

-

規則(EC)1332/2008(英語)

-

規則(EC)1334/2008(英語)

-

2006年10月19日付 特定の食品の製造における加工助剤の使用に関するアレテ(フランス語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 食品改良材について(英語)

-

欧州委員会 食品添加物データベース(英語)

-

欧州委員会 食品香料データベース(英語)

- ジェトロ「EUにおける食品添加物に関する規制」(2014年3月)

- ジェトロ「食品添加物規制調査 EU」(2016年2月)

- ジェトロ「EUにおける食品香料食品酵素に対する規制動向」(2017年3月)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

EUでは、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(FCM:Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(欧州議会・理事会規則(EC)1935/2004)。また、欧州委員会規則(EC)2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(GMP:Good Manufacturing Practice)がそれぞれ定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。プラスチックの適合宣言書には、規則(EU)10/2011のANNEX IVの情報を記載する必要があります。

なお、食品接触を意図する「再生プラスチック」に関しては、旧規則(EC)282/2008が廃止され、2022年10月10日から新規則(EU)2022/1616が施行されています。リサイクル業者、または再生プラスチックが含まれるプラスチック加工製造業者は本規則ANNEX IIIに規定される「適合宣言書」の提出が求められます。

また、欧州議会は2024年4月に、容器包装および容器包装廃棄物に関する新法案を採択しました。EU理事会による正式承認を経て新法が発効すれば、2030年以降はすべての容器包装をリサイクル可能にし、2035年からは大規模なリサイクルを行わなければなりません。E-コマースや家電、飲料などの部門別に、容器包装の再利用に関する基準も定められました。

EUではビスフェノールAの使用に関する規則((EU)2018/213)の改正規則((EU)2024/3190)が2024年12月に公表されました。一部の例外を除きビスフェノールAの食品接触材への使用を全面禁止され、一部製品には移行期間が設けられています。詳細は規則(EU)2024/3190および農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」を参照してください。日本では缶の裏側にビスフェノールAが使用されていることが多いため、留意が必要です。

| 食品接触素材 | 規則・指令 | 主な内容 |

|---|---|---|

| プラスチック・熱可塑性エラストマー(TPE) | 維持規則(EU)10/2011 | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。 |

| アクティブ・インテリジェント素材 | 維持規則(EC)450/2009 | 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。 |

| 〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕 | ||

| 再生プラスチック | 規則(EU)2022/1616 | 同規則に従って「認可を受けたリサイクル工程」から得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能で、「認定されたリサイクル工程」を使用する域外の事業者はEU加盟国に通知、登録が必要でした。新規則ではこれに加え、「新規技術を用いたリサイクル」、リサイクルスキーム(システム)、および除染設備に関してもEUへの通知・登録が必要となっています。 |

| セラミック | 指令84/500/EEC | カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。 |

| 再生セルロースフィルム | 指令2007/42/EC | ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。 |

| BPA(ビスフェノール) | 規則(EU)2024/3190 | 食品に接触することが意図された包装材の原料への使用の全面禁止 |

| エポキシ樹脂 | 規則1895/2005/EC | エポキシ誘導体の定義と使用制限 |

| ゴム | 指令93/11/EEC | ゴムからのN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ化可能な物質の放出に関する規則、基準、分析方法 |

また、EUレベルでの法規制に加えて、EU加盟国は独自規制を導入することが可能となっているため、注意が必要です。

その他、フランスでは、国内法(デクレ・アレテ)により、ゴム、シリコンゴム(ポリマー)、イオン放射線処理、金属・合金(ステンレススチール、アルミニウム)に関する独自規制が定められており、適用される基準値や添加できる物質のポジティブリストなどが規定されています。

また、食品の包装と保管、着色に関する1912年6月28日付アレテにより、一部の製造・醸造を除き、飲食品に直接、銅、亜鉛、亜鉛メッキが触れることは禁止されており、食品に接触する重金属(ヒ素、鉛、スズ)、紙・ボール紙、ワニス・コーティング剤、人口着色料などについても独自規定が設けられています。 その他、ガラス・グラスセラミックなどに含有される重金属量(カドミニウム、鉛、クロム)の上限値や禁止の有無を定めた規定、製造に使用できる素材(木材など)の規定や洗浄剤それぞれ該当規定を確認する必要があります 。

なお、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は、本ポータルサイト「EU」の「花き」を確認してください。

| 食品接触素材 | EU規則 | フランス国内法 | 独自規制 |

|---|---|---|---|

| プラスチック・熱可塑性エラストマ-(TPE) | 規則(EU)10/2011 | — | — |

| アクティブ・インテリジェント素材 | 規則(EC)450/2009 | — | — |

| 再生プラスチック | 規則(EU)2022/1616 | — | — |

| セラミック | 指令 84/500/EEC | 1985年11月7日付アレテ | カドミウムと鉛の検出上限値が規定 |

| 再生セルロースフィルム | 指令 2007/42/EC | 1993年11月4日付アレテ | ポジティブリスト形式で使用規制 |

| エポキシ樹脂 | 規則1895/2005/EC | — | — |

| 木材 | — | 1945年11月15日付アレテ | フランスとヨーロッパで伝統的に使用されてきた木材や食品に接触可能な木材の他、合金、ワニス・コーティング他材料を規定 |

| ゴム | 指令93/11/EEC | 2020年8月5日付アレテ | 家庭用品(圧力鍋、ジャー、キャップのシール、手袋、乳幼児の哺乳瓶、おしゃぶりなど)または食品産業の機器 (ホース、コンベア ベルト、バルブ、ガスケット、手袋など) |

| イオン放射線処理 | — | 1986年8月12日付アレテ | — |

| 食品に接触するステンレススチール | — | 1976年1月13日付アレテ | — |

| 食品に接触するアルミニウム | — | 1987年8月27日付アレテ | — |

| 食品に接触する銅、亜鉛、亜鉛めっき | — | 1912年6月28日付アレテ | — |

| シリコーンエラストマー | — | 1992年11月25日付アレテ | — |

関連リンク

- 関係省庁

-

フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)

- 根拠法等

-

規則(EC)1935/2004(英語)

-

規則(EC)2023/2006(英語)

-

規則(EC)1895/2005(英語)

-

指令(EEC)84/500(英語)

-

規則(EU)10/2011(英語)

-

規則(EU)2022/1616(英語)

-

規則(EU)2020/1245(英語)

-

規則(EC)450/2009(英語)

-

規則(EU)2016/2031(英語)

-

指令(EC)2007/42(英語)

-

規則(EU)2019/787(英語)

-

規則(EU)2024/3190

-

規則(EC)1895/2005(英語)

-

規則(EU)93/11/EEC(英語)

-

委任規則(EU)2019/2125(英語)

-

指令(EU) 2011/91(英語)

-

2007年5月10日付 デクレ(政令)No 2007-766(フランス語)

-

2008年12月30日付デクレ(政令)No 2008-1469(フランス語)

-

1994年11月9日付 飲食品に接触するゴム製品・素材に関するアレテ(フランス語)

-

1992年11月25日付 飲食品に接触するシリコンゴム製品・素材に関するアレテ(フランス語)

-

1986年8月12日付 飲食品に接触する製品・素材へのイオン放射線処理に関するアレテ(フランス語)

-

1976年1月13日付 食品に接触するステンレス製品・素材に関するアレテ(フランス語)

(376KB)

(376KB)

-

1987年8月27日付 飲食品に接触するアルミニウムまたはアルミニウム合金製品・素材に関するアレテ(フランス語)

-

1985年11月7日付 飲食品に接触するセラミック製品から抽出可能なカドミニウムや鉛の上限値に関するアレテ(フランス語)

-

1999年9月8日付アレテ(フランス語)

-

1912年6月28日付 食品の包装と保管、着色に関するアレテ(フランス語)

-

1945年11月15日付 製造過程で食材と接触しうる素材に関するアレテ(フランス語)

- その他参考情報

-

農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」

-

欧州委員会 食品接触材(英語)

-

食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)

(884KB)

(884KB)

-

EU加盟国の食品接触素材に対する独自規制に関するレポート(英語)

-

フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)

- ジェトロ「食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:欧州」(貿易・投資相談Q&A)

- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)

-

農林水産省「輸出先国における容器・包装に関する規制」

6. ラベル表示

調査時点:2024年6月

EU域内に輸出される水産物には、EU向け輸出認定施設(EU(HACCP)認定施設)の認可番号と当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(identification mark)が必要です(規則(EC)853/2004 Article 5およびANNEX II Section I)。識別マークは、原則、個々の商品パッケージに貼付または印字する必要があります。ただし、輸送用の容器に入れられており、さらなる小分け、加工などがされるものについては、当該輸送用容器の外面に識別マークを貼付することも認められます。

食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)1169/2011で規定されています。同規制はEU域内で流通する食品全般(最終消費者向けおよび調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。EU市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため注意が必要です。

未加工品の水産物を輸出する場合、同規則第9条ならびに規則(EU)1379/2013に基づき、次の項目を表示する義務があります。

なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

| 項目 | 補足説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食品の名称 |

食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原材料リスト | 単一原材料で食品の名称と同一である場合は不要。ただし添加物などを添加した場合や加工食品の場合、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。ただし、加工助剤や最終製品技術的な機能を持たない担体(キャリア)などについては同規則第20条を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アレルギー物質 |

表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 正味量 |

重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。 文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。

〇g

図:eマーク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 賞味期限または消費期限 |

事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、品質保持期限/賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ‘use by’ date)を表示する必要があります。 冷凍未加工水産物の場合は、冷凍日を「Frozen on 日/月/年」(複数回冷凍されている場合には最初の冷凍日)と表示する義務が追加されます(規則(EU)1169/2011 ANNEX III.6)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特殊な保存条件や使用条件 | 当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 |

食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(EU域内事業者でない場合は、EUへの輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。 委託製造の場合、フランスでは「EMB」の後に5桁の登記番号。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原産地 |

水産物の場合、原産地に加えて、以下を表示する必要があります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 使用方法の指示 | 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 栄養表示 | 本稿の対象品目である未加工の水産物には不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 製造ロット番号(EU指令2011/91/EU) | EU域内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

また、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充填したガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(同規則ANNEX III.1)。

切り身、骨付き、スライス、塊、フィレ、または魚全身の外観を有する水産加工品および水産調製品で、添加水が最終製品の重量の5%を超える場合は、食品の名称に添加水の存在の表示を含める必要があります(同規則ANNEX VI Part A)。

なお、水産物のマーケティング標準について定める欧州議会・理事会規則(EU)1379/2013 第35条に基づき、HSコード03類(ただし、0308項に該当する水棲無脊椎動物(ナマコ、ウニ、クラゲなど)は対象外)および1212.20号(海藻その他の藻類)に該当する水産物をEU域内で実需者または消費者に販売する際は、規則(EU)1169/2011に規定される表示義務に加え、表示義務項目が追加されます(包装されていない水産物を小売り販売する場合は、ポスターなどの手法により提供もできます)。

- 追加義務表示項目

-

食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります(欧州議会・理事会規則(EU)1169/2011 Article 15)。

- 当該水産物の商業上の名称および学名

- 生産方法(漁獲/淡水漁獲/養殖)

- 漁獲/養殖された海域および漁獲に使用された漁具の分類

(規則(EU)No 1379/2013 ANNEX IIIの漁具コードを用いて表記) - 当該水産物が解凍されたかどうか(ただし、生産過程において凍結が不可避な場合、衛生目的で凍結された場合、くん製・塩蔵・酢漬け・調理・乾燥の前に行われた解凍については対象外)

- (該当する場合には)品質保持期限(the date of minimum durability)

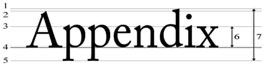

また、ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています。

- 包装面の最大面積が80 cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上

- 包装面の最大面積が80 cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 貿易総局(英語)

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州食品安全機関(EFSA)(英語)

- 根拠法等

-

規則(EU)1169/2011(英語)

-

規則(EU)1379/2013(英語)

-

指令(EEC)76/211(英語)

-

指令(EU)2011/91(英語)

-

規則(EC)853/2004(英語)

-

規則(EU)2018/775(英語)

-

規則(EU)828/2014(英語)

-

2006年10月2日付アレテ(フランス語)

-

規則(EC)2022/1616-20220920(英語)

-

規則(EC)1935/2004(英語)

-

規則(EC) 1924/2006 (英語)

-

指令(CE)94/62 (英語)

-

リサイクル可能製品の共通標識に関する2014年12月23日付デクレ(政令)No 2014-1577 (フランス語)

-

廃棄物削減および循環経済に関する2020年2月10日付デクレ(政令)No 2020-15(フランス語)

- その他参考情報

-

食品ラベル規則の検索ツール(FLIS:Food Labelling Information System)(英語)

- ジェトロ「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)

- ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」(2014年3月)

-

ジェトロ「新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A」(仮訳)(2014年3月)

(1050KB)

(1050KB)

7. その他

調査時点:2024年6月

プライベートスタンダードについて

プライベートスタンダードとは、国・地域が取得・適合を必須要件として定める規制・規格・認証ではないが、商取引を行うにあたり各事業者などが任意で取得・適合する民間基準です。

水産物関係では、環境・自然保護への取り組みが高まっていることを受けて「海のエコラベル」ともよばれる水産物の認証制度が存在します。天然魚を対象とするMSC認証やMEL認証、養殖魚を対象とするASC認証やAEL認証などが存在します。

現地の大手小売りとの商談などでこれらの認証が求められることがあります。

MSC認証(英国の海洋管理協議会(MSC)が所有する持続可能な漁業で獲られた水産物を認証するラベル)をはじめとする水産物関係の認証の詳細については、関連リンクの「その他の参考情報」を参照してください。

関連リンク

有機食品に関する規制

EU域内で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、新公的管理の規則(EU)2017/625に照らし合わせ、新規則(EU)2018/848および2021/2306が2022年1月1日から適用されています。これにより、旧有機生産規則の欧州理事会規則(EC)834/2007および規則(EC)1235/2008は廃止されました(ただし、規則(EC)889/2008の建物および設備の洗浄および消毒用製品にかかる規定に関しては2023年12月31日まで適用)。

日本の有機JAS食品のうち、「農産品」または「農産加工品」は、EUとの間で同等性が認められており、EU認可の有機登録認証機関(Control bodies)が発行する検査証明書を添付することにより、EUでも有機食品(「Organic」)として販売できます。しかし、水産物は、日本の有機JAS制度との同等性の認証対象外となっているため、EU域内で有機商品として販売することを希望する場合は、新有機生産規則にのっとり、EU有機の認定を取得する必要があります。ただし、EU規制における有機制度は養殖水産物には適用されますが、天然生物を漁獲したものは有機生産とみなされません。なお、有機藻類のJAS認証を受けたものであっても、「同等性」を利用することはできません。

有機JAS対象外品目や「同等性」の対象外品目については、規則(EU)2018/848ならびに関連規則(例えば、委任規則(EU)2021/1698、実施規則(EU)2021/1165、実施規則(EU)2023/121)の要件にのっとり、EUに指定登録された有機認証団体(同規則ANNEX IVにリスト)に直接認定してもらうことで、EUで有機食品としての販売が可能です。2024年12月31日までは、実施規則(EU) 2021/2325 ANNEX IIにリストされる「Japan(日本)」を対象とした指定有機認証団体に認定してもらうことが可能です。

ただし、リストに掲載されていても、実質的には認定が不可能なケースもあるため、詳細は、有機認証団体に直接問い合わせてください。

なお、本規定は、2024年12月31日以降、無効となり、新規則適用後に認定可能とされる指定有機認証団体は、実施規則(EU)2021/1378のANNEX IIにリストされます。 また、EU加盟国内の指定有機認証団体については、EUのデータベースに掲載されます。

なお、EU輸出時に提出する有機検査証明書は、TRACESシステムを用いて電子的に提出することが義務付けられています。 また、委任規則(EU)2021/2306ならびに実施規則(EU)2021/2307に基づき、EU域内に有機食品を輸入・流通させるにあたり、EU側の輸入者と最初の荷受人はTRACESの登録をしている必要があり、TRACESのアカウント作成には有機登録認証機関による認定が含まれます。このため、輸出に際してはEU域内の相手方事業者がこれらの要件を満たす事業者であるかどうかについて確認を行うことも必要です。

輸入有機食品の場合、EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)の使用は、任意となります。ロゴを使用する場合は、ラベルに「non-EU Agriculture」の表示を記載する必要があります。生産国が日本のみの場合は、「non-EU」を国名で代替・補足することも可能です。

図:EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)

なお、有機JASを取得していても、輸出時に有機JAS登録認定機関の証明書を提出していない商品の包装に「Organic」と印刷することは違反行為となり、輸入国でラベルを張り替える、「Organic」を塗りつぶすなどの措置が求められることにも注意が必要です。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)

-

欧州委員会農業農村開発総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EU) 2017/625(英語)

-

規則(EU) 2018/848(英語)

-

規則(EU)2020/1693(英語)

-

委任規則(EU)2021/2325(英語)

-

委任規則(EU)2021/2306(英語)

-

規則(EU)2021/2307(英語)

-

委任規則(EU)2021/1698(英語)

-

委任規則(EU)2021/1342(英語)

-

実施規則(EU)2021/1165(英語)

-

実施規則(EU)2021/1378(英語)

-

実施規則(EU)2023/121(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省「有機食品の検査認証制度 【EU加盟国との輸出入について】」

-

農林水産省「日本と EU の有機同等性について」(令和6 年 2 月 22 日版)

(130KB)

(130KB)

-

農林水産省「有機登録認定機関一覧」

(149KB)

(149KB)

-

EU加盟国内の指定有機認証団体(英語)

EU内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年6月

EUは域外共通関税制度の下で、域外からの輸入品の関税率は域内各国で一律となっています。

関税および統計的分類表ならびに共通関税率に関する欧州理事会規則(EEC)2658/87では、共通関税を設定するために合同関税品目分類表(CN)とよばれる物品の分類表を設定しており、これはHSコードに相当します。そのため、当該合同関税品目分類表のCNコードの中から該当する品目の関税率を特定する必要があります。

また、2019年2月から、日本からEUへの輸出品は、日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」)の適用対象です。「日EU・EPA」適用後の関税率は、次の表のとおりです。

「日EU・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日EU・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関する詳細は、税関の「原産地規則ポータルサイト」で確認することができます。また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により、税関当局に照会することができます。

| CNコード/品目 | 関税率 | |

|---|---|---|

| 通常 | EPA適用 | |

|

0302.35.99 生鮮および冷蔵の太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス) (0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く) |

22.00% |

非課税 0% |

|

0302.89.90 生鮮および冷蔵のブリ(セリオーラ属) (0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く) |

15.00% |

非課税 0% |

|

0303.45.99 冷凍した太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス) (0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く) |

22.00% | 13.80% |

|

0303.89.9092 冷凍したブリ(セリオーラ属) (0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く) |

15.00% |

非課税 0% |

|

0304.87.0090 大西洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌス)およびメバチマグロ(トゥヌス・オベシュス)以外の冷凍したマグロのフィレ |

18.00% |

非課税 0% |

|

0304.89.9090 冷凍したブリ(セリオーラ属)のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない) |

15.00% |

非課税 0% |

|

0304.99.9900 冷凍した大西洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌス)とメバチマグロ(トゥヌス・オベシュス)以外のマグロおよびブリ(セリオーラ属)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない) |

7.50% |

1.90% ※EPA発効8年後に非課税 0% |

|

0307.22.10 冷凍したスキャロップ(イタヤガイ科のもの) |

8.00% | 2.00% |

|

0307.29.10 燻製したスキャロップ(イタヤガイ科のもの) |

8.00% | 2.00% |

その他、関税率は、欧州委員会通商総局が提供する「Access2Markets」や税制・関税同盟総局が提供する「TARIC Consultation」などで検索できます。さらに、「日EU・EPA」の原産地ルールや税率に関しても、「Access2Markets」で確認することができます。

関連リンク

- 関係省庁

-

欧州委員会 税制関税同盟総局(英語)

- 根拠法等

-

規則(EEC)2658/87(英語)

-

委任規則(EU)2020/760-20240501(英語)

-

実施規則(EU)2020/383(英語)

- その他参考情報

-

欧州委員会 Access2Markets (英語)

-

欧州委員会 TARIC Consultation(関税検索サイト) (英語)

-

税関「原産地規則ポータル」

- ジェトロ「原産地証明ナビ」

-

欧州委員会 税制・関税同盟「日本」(英語)

-

欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「特恵の要求、確認および否認」(英語)

(455KB)

(455KB)

-

欧州委員会日EU・EPAガイダンス「原産地に関する申告」(英語)

(482KB)

(482KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス要求、確認および特恵の否認」(2019年12月更新)(仮訳)

(728KB)

(728KB)

-

ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス原産地に関する申告」(仮訳)

(712KB)

(712KB)

-

ジェトロ「日EU・EPA解説書」

(10168KB)

(10168KB)

2. その他の税

調査時点:2024年6月

EUへの輸入には、輸入関税に加え、各国が独自に定める付加価値税(VAT)や物品税が課されます。これらの税率は国によって異なるため、最終消費国ごとに確認する必要があります。なお、VATに関する共通システムに関しては、欧州理事会指令2006/112において規定されています。

ドイツの場合、7%のVATが課されます。フランスの場合、5.5%のVATが課されます。

イタリアの場合、4%のVATが課されます。オランダの場合、9%のVATが課されます。

関連リンク

- 根拠法等

-

指令2006/112(英語)

3. その他

調査時点:2024年6月

なし

閉じる

閉じる