アルゼンチン経済、不安定化までの推移と要因(1)

一筋縄ではいかない左派政権時代からの脱却

2018年11月1日

2015年12月に誕生したマウリシオ・マクリ政権は、12年間続いた急進左派政権から転換し、さまざまな経済・社会制度改革を打ち出した。前政権の経済政策からの脱却を目指す「体質改善期」だった2016年は、国民に痛みを強いる改革期となり、実質GDP成長率はマイナス2.2%だった。2017年は2.9%成長とV字回復をしたものの、ファンダメンタルズの脆弱(ぜいじゃく)性は依然として存在し、2018年には経済と金融の混乱に陥った。本連載では、アルゼンチンの経済不安定化の背景について3回にわたり報告する。

経済の脆弱性(1)終息見込めないインフレ

マウリシオ・マクリ政権はまず、前政権による保護主義的経済政策によって悪化した国内の投資環境の改善に着手した。当時のアルゼンチンは12年間の急進左派政権が続けた外貨購入・国外送金制限や輸入制限といった外貨流出抑制措置が取られていた。前政権は、インフレ対策として物価統制や為替介入などの対策を取ったものの、結果的には闇市場を生み出した。実質的な二重レート相場が利用される状況となり、インフレを抑えることができずに退陣した。

マクリ政権は発足直後の2015年12月17日に外貨規制を緩和し、自由変動相場制へと移行した。個人と法人の外貨購入上限額を大幅に緩和し、企業が外貨送金を行う際の中央銀行への事前許可申請義務を廃止した。

管理フロート制の放棄により、30%以上の通貨切り下げが進んだ。輸入品の価格が急上昇したことに加え、国産食品などの便乗値上げも相次いだ。また左派政権時代に国庫から投入され続けた公共料金への補助金を削減することで、料金が上昇し、インフレ圧力に拍車を掛けた。これら一連の制度改革(「痛みを伴う改革」とも呼ぶ)の過渡期だった2016年のインフレ率は40.3%(ブエノスアイレス市発表)と高止まりした。

2016年第4四半期に底を打った景気は回復に向かった。中銀は2017年のインフレターゲットを17%と設定し、政府は労働組合の春闘において17%の順守を促すなど、インフレ抑制への協力を求めた。こうした効果もあり、インフレターゲット値には届かなかったものの、2017年末時点でインフレ率は24.8%まで下降した。

アルゼンチンの労組は、左派政権時代に労働総同盟(CGT)を中心に強大な力を持った。給与改定交渉は労働省と交渉を行うという特殊な形式を取っている。労組は実質賃金がプラスになるようインフレ率以上の改定率を政府に要望するとともに、公共料金の補助金の削除分を給与改定時に上乗せして要求することで吸収しようとするため、アルゼンチンの賃金上昇率は非常に高い。また給与の引き下げ(待遇引き下げ)を行うことは現実的には困難だ。CGTと政府との交渉結果が国内の産業別労組へブレークダウンされ、企業単位でも労組は強い交渉力を持っている。ジェトロが2017年10~11月に実施した「2017年度中南米進出日系企業調査」によると、「雇用・労働面の問題点」の問い(複数回答可能)に対して、「従業員の賃金上昇」と「労使紛争・組合・ストライキ」を選択した率は、アルゼンチンが中南米地域で最も高く、特に前者は顕著だった(表参照)。

表:中南米における雇用・労働面の問題点

| 国名 | 有効回答 | 従業員の賃金上昇 | 人材(一般スタッフ・事務員)採用難 | 人材(中間管理職)採用難 | 人材(一般ワーカー)採用難[製造業のみ] | 人材(技術者)採用難[製造業のみ] | 従業員の定着率 | 従業員の質 | 日本人駐在員のコスト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 417 | 57.6 | 22.1 | 33.8 | 11.5 | 13.4 | 27.8 | 48.9 | 22.5 |

| メキシコ | 177 | 50.3 | 32.2 | 42.9 | 20.9 | 22.6 | 48.0 | 56.5 | 26.6 |

| ベネズエラ | 14 | 50.0 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 14.3 |

| コロンビア | 30 | 50.0 | 3.3 | 16.7 | 3.3 | 0.0 | 6.7 | 46.7 | 20.0 |

| ペルー | 19 | 57.9 | 10.5 | 36.8 | 0.0 | 15.8 | 10.5 | 31.6 | 15.8 |

| チリ | 37 | 43.2 | 16.2 | 18.9 | 5.4 | 0.0 | 8.1 | 43.2 | 8.1 |

| ブラジル | 99 | 68.7 | 18.2 | 33.3 | 5.1 | 9.1 | 15.2 | 47.5 | 27.3 |

| アルゼンチン | 41 | 82.9 | 12.2 | 24.4 | 4.9 | 7.3 | 14.6 | 39.0 | 14.6 |

| 国名 | 日本人駐在員への査証発給制限 | 解雇・人員削減に対する規制 | 管理職、現場責任者の現地化が困難 | 外国人労働者の雇用規制 | 労働訴訟問題 | 労使紛争・組合・ストライキ | その他の問題 | 特に問題はない |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 2.6 | 26.4 | 23.3 | 4.3 | 18.5 | 8.9 | 1.9 | 8.2 |

| メキシコ | 2.3 | 17.5 | 28.2 | 5.6 | 6.8 | 1.1 | 0.6 | 6.2 |

| ベネズエラ | 0.0 | 50.0 | 21.4 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 7.1 |

| コロンビア | 0.0 | 23.3 | 13.3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 6.7 |

| ペルー | 5.3 | 52.6 | 5.3 | 15.8 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |

| チリ | 2.7 | 13.5 | 21.6 | 0.0 | 5.4 | 8.1 | 2.7 | 27.0 |

| ブラジル | 4.0 | 32.3 | 27.3 | 3.0 | 50.5 | 14.1 | 4.0 | 6.1 |

| アルゼンチン | 2.4 | 43.9 | 9.8 | 4.9 | 14.6 | 26.8 | 0.0 | 4.9 |

- 出所:

- ジェトロ「2017年度中南米日系進出企業実態調査」

2018年に入ってもインフレ率は上昇している。2017年12月に成立した税制改革法(法律27430号)にのっとり、マクリ政権は引き続き公共料金やガソリンの補助金削減を進めた。2018年4月にはガス、公共交通機関、通信料金といった社会インフラ利用料金を上げるなどし、インフレの終息はなかなか見込めない状況になっていた。

経済の脆弱性(2)貿易収支の悪化

マクリ政権は発足直後から、閉鎖的で保護主義的な政策から自由貿易主義への転換を掲げ、矢継ぎ早に貿易の自由化政策を推し進めた。輸入規制によるものではなく、輸出増による貿易収支の黒字化を目指した。まずはキルチネル政権時に設定された輸出税(輸出課徴金)の撤廃と一部低減を実施した。アルゼンチンの主要輸出産品である一次産品では、小麦、トウモロコシ、ソルガム、ヒマワリ、牛肉の輸出税を撤廃し、大豆および大豆副産物のそれを5%削減した(政令133/2015号)。また穀物輸出量の規制を目的としていた輸出登録制度(ROE)を撤廃することで、農産品生産者の輸出業へのアクセスを簡易化した。工業製品に関しては、自動車および自動車部品などを含む工業製品の輸出税を撤廃し(政令160/2015号)、残る工業製品の輸出税撤廃と内国税率引き下げを公布した(政令11/2016号)。鉱業資源輸出においては政令349/2016号にて輸出税が撤廃された。

加えて、国内の産業競争力強化のためには製造業やエネルギー産業の回復が必要としていたマクリ政権は、資本財などの輸入規制を積極的に撤廃・緩和するとともに、国際ルールに沿った輸入申告の簡略化が必要だとし、「輸入の総合モニタリングシステム(SIMI)」を導入した。これにより従前の「輸入取引の事前宣誓申告(DJAI)」が廃止された。このDJAIの存在により左派政権時代は国外への外貨流出量がコントロールされていたため、貿易黒字は維持されていたものの、企業活動には大きな障壁となっていた。例えば、輸入額が輸出額を上回っている企業は、輸出入額をバランスさせるために、自社の製品とは全く関係のない商材をアルゼンチンから輸出せざるを得ない、といったこともあった。つまり、左派政権時代の貿易黒字は政府が輸出入額をコントロールした結果であり、統計上の数値だけでは測ることができないものだった。

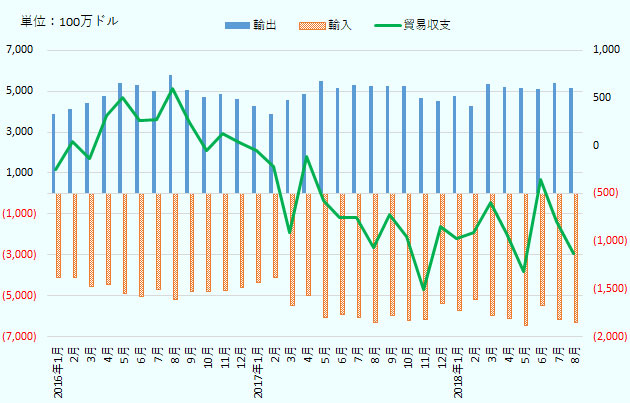

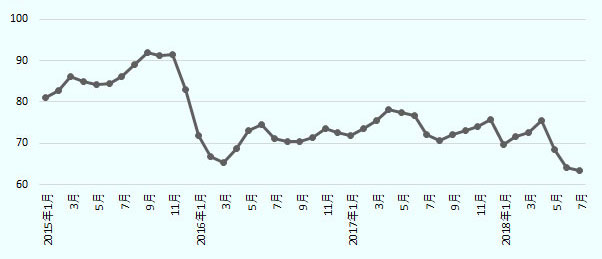

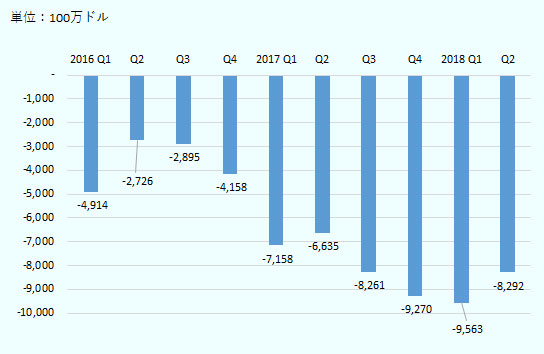

2016年は一次産品の輸出税撤廃が大きく影響し、約20億ドルの貿易黒字だった。しかし、2017年は景気回復による輸入自体の増加と、輸入規制の緩和に伴うインフラ分野用の資本財の流入が輸入額を押し上げた。これにより約85億ドルとういう過去最大の貿易赤字額を計上した。これは、自由変動相場制移行後も中銀が名目レート切り下げに伴う輸入物価の上昇圧力を抑えるために、緩やかな市場介入を行っていたことが背景にある。中銀のオペレーションのために、貿易決済におけるアルゼンチン・ペソの過大評価が起こり、製品輸出が伸びなかった。2018年上半期(1~6月)の実効為替レート指数の平均は70.40ポイント(2010年を基準の100とする)と、前年同期比マイナス5.15ポイント(75.55ポイント)となったことにより、貿易赤字幅は約7億9,000万ドルと縮小した。為替以外に上半期の貿易赤字の主因に挙げられるのが、第1四半期に国内の穀物生産地域で起きた、50年に一度と言われる干ばつである。ロサリオ穀物取引所(BCR)は、2017/18年度の大豆生産量見通しを前年度比39.0%減の3,500万トン、単位面積当たり収量も2.11トンと前年度比で1トン以上下落するとしている。こうした要因が重なり、マクリ政権下の経常収支は赤字幅が拡大し続け、経常赤字額は同政権下で最も少なかった2016年第2四半期の27億2,600万ドルに比べ、2018年第1四半期では96億2,300万ドルと、約3.5倍に膨れてしまった(図1、2、3参照)。

- 出所:

- INDEC

- 注:

- 2010年を100とする。

- 出所:

- 国際決済銀行(BIS)

- 出所:

- INDEC

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部米州課中南米班

志賀 大祐(しが だいすけ) - 2011年、ジェトロ入構。展示事業部展示事業課(2011~2014年)、ジェトロ・メキシコ事務所海外実習(2014~2015年)、お客様サポート部貿易投資相談課(2015~2017年)などを経て現職。

閉じる

閉じる