日本に安全・安心のイメージ、行きたい国で2年連続1位に(中国)

「中国の消費者の日本製品等意識調査」から

2018年12月13日

日中両国は2017 年に国交正常化45 周年、2018 年に日中平和友好条約締結40 周年を迎え、数多くの記念事業が続いた。両国の友好の機運が醸成される中、日本企業の対中投資は2017年に5年ぶりに、日中貿易額(双方輸入ベース)も3年ぶりにプラスの伸びに転じ、2018年もそれぞれ好調を維持している。こうした状況下で、ジェトロは北京市や上海市など6都市に居住する20~49歳のミドル・ハイエンド層に対して、日本および日本製品のイメージなどについてアンケート調査を実施した。日本に対し「安全・安心」のイメージが初めて第1位に、今後行きたい国・地域で日本が2年連続の第1位となるなど、日本に対するイメージがより改善していることがうかがえた。

日本に対し「安全・安心」のイメージが初めて第1位に

ジェトロは2018年8月、北京市、上海市、広東省広州市、湖北省武漢市、重慶市、四川省成都市に居住する20~49歳の中国人[月収5,000元(約8万円、1元=約16円)以上のミドル・ハイエンド層、回答は各都市200人の合計1,200人]に対し、日本をはじめとする各国の製品、海外旅行、越境電子商取引(EC)への関心についてアンケート調査(中国の消費者の日本製品等意識調査)を実施した。同調査は2013年に開始した。大都市中心で、回答対象に限りはあるが、日本企業の対中ビジネス展開における現在のメインターゲット層と考えられ、商品あるいはサービスを中国市場で展開するに当たり参考になると考える。

中国の消費者に、日本に対し「技術力が高い」「ファッショナブル」をはじめとする9つの項目について、日本、中国、米国など9カ国・その他のいずれをイメージするかを回答してもらった。その結果、日本は「サービスが良い(43.4%)」「礼儀正しい(42.3%)」「エコ(省エネ、環境に優しい)(38.8%)」の3項目が、調査開始以来6年連続で第1位となった(表1参照)。これらは、日本に対するイメージとして定着している。

| 分野 | 1位 | 2位 | 3位 |

日本の順位 (2017年調査、注4) |

日本の順位 (2016年調査、注4) |

|---|---|---|---|---|---|

| 技術力が高い | 米国 | ドイツ | 日本 | 3位 | 3位 |

| 画期的、革新的 | 米国 | 日本 | 中国 | 2位 | 2位 |

| 高級品(注3) | フランス | 米国 | イタリア | 5位 | 5位 |

| ファッショナブル(注3) | フランス | イタリア | 米国 | 3位 | 3位 |

| エコ(省エネ・環境に優しい) | 日本 | ドイツ | 中国 | 1位 | 1位 |

| 安全・安心 | 日本 | ドイツ | 米国 | 2位 | 2位 |

| 文化的な影響力が大きい | 中国 | 米国 | 日本 | 3位 | 3位 |

| サービスが良い | 日本 | 中国 | ドイツ | 1位 | 1位 |

| 礼儀正しい | 日本 | 中国 | 韓国 | 1位 | 1位 |

- 注1:

- 2018年調査結果(2018年8月実施)。

- 注2:

- 回答者は、イタリア、英国、韓国、タイ、中国、ドイツ、日本、フランス、米国、その他より選択。

- 注3:

- 2018年調査で、日本は「高級品」では5位、「ファッショナブル」では4位であった。

- 注4:

- 2017年調査は2017年8月、2016年調査は2016年10月にそれぞれ実施。

- 出所:

- ジェトロ「中国の消費者の日本製品等意識調査」

2018年は初めて「安全・安心(24.5%)」が、2017年トップのドイツを抜き第1位となった。構成比は2017年より6.2ポイント上昇している。後述する昨今の日本への旅行者増加、越境ECによる日本商品の購入増加などの状況下で、日本の商品・サービスに触れる機会が拡大し、理解促進につながったことが考えられる。また、日中両国は2017 年に国交正常化45 周年、2018 年に日中平和友好条約締結40 周年を迎え、2018年5月には李克強総理(首相)が、国務院総理として8年ぶりの日本公式訪問を果たすなど、両国の友好な機運が醸成されていることなども、回答心理に影響を及ぼしたと推察される。ちなみに、言論NPOなどが2018年10月に発表した「第14回日中共同世論調査(2018年)」において、日本の印象を「良い/どちらかといえば良い」とする中国人は2005年の調査開始以来最高の42.2%となったほか、「良くない/どちらかといえば良くない」とする中国人が前年の66.8%から56.1%に低下している。

また、中国の消費者が購入したいと思う製品・サービスについて、その原産国とブランド母国を、自動車、デジタルカメラなど8品目につき、9カ国・その他から回答してもらった(表2参照)。その結果、原産国とブランド母国ともに、日本は8品目すべてで3位以内に入った。そして、デジタルカメラ、漫画・アニメでは調査開始(2013年)以来、首位を維持しており、化粧品・美容は今回初めて第1位となった(原産国とブランド母国ともに)。

| 分野 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |

|---|---|---|---|---|

| 自動車 | 中国 | ドイツ | 日本 | 米国 |

| デジタルカメラ | 日本 |

中国/ 米国 (ブランド) |

ドイツ |

米国/ 中国 (ブランド) |

| 化粧品・美容 | 日本 | 韓国 |

フランス/ 中国 (ブランド) |

中国/ フランス (ブランド) |

| 医薬品・健康食品 | 中国 | 日本 | 米国 |

ドイツ/ 韓国 (ブランド) |

| 食品 | 中国 | 日本 |

タイ/ フランス (ブランド) |

イタリア/ タイ (ブランド) |

| 衣料・ファッション | 中国 | 日本 | 韓国 | イタリア |

| 漫画・アニメ | 日本 | 中国 |

韓国/ 米国 (ブランド) |

米国/ 韓国 (ブランド) |

| 医療・福祉 | 中国 | 日本 | 米国 |

英国/ ドイツ (ブランド) |

- 注1:

- 2018年調査結果(2018年8月実施)。

- 注2:

- 回答者は、イタリア、英国、韓国、タイ、中国、ドイツ、日本、フランス、米国、その他より選択。

- 注3:

- 原産国とブランド母国で回答が異なる場合のみ併記している。

- 出所:

- ジェトロ「中国の消費者の日本製品等意識調査」

今後行きたい国・地域で日本は2年連続の第1位に

海外旅行の経験の有無を聞いたところ、海外旅行経験者は81.3%となった。そのうち、日本へ行ったことがある人は54.4%と回答対象の9カ国・その他のうち第1位である(第2位は韓国49.7%、第3位はタイ44.8%、複数回答)。過去1年以内に海外旅行に行ったことがある地域(複数回答)でも、日本が34.4%と第1位であり、2位のタイ(17.9%)、3位の韓国(14.7%)を大きく引き離した。ただし、前年に比べると日本の回答率は3.0ポイント縮小した。

今後行きたい国・地域(3つまで複数回答)でも、日本は46.5%と、調査開始以来初の首位となった2017年に続き第1位だった(図1参照)。海外旅行先として、日本が強く支持されている傾向が続いているといえる。ちなみに、2017年第2位の米国が10ポイント超低下して第3位(29.3%)となり、フランスが33.8%で第2位となった。米中貿易摩擦が回答心理に影響を与えた可能性も指摘できる。

なお、日本政府観光局(JNTO)の統計で中国からの訪日外客数をみると、2017年は700万人を突破し、前年比15.4%増と2桁の伸びを維持した(図2参照)。かつ、2018年1~10月も前年同期比15.1%増と2桁増となっており、実際のデータからも日本への旅行意欲の高まりが裏付けられる。ちなみに、中国からの日本への動きが注目されがちであるが、2011年から2015年まで前年比で減少が続いた日本から中国への旅行者数も、2016年、2017年はプラスの伸びに転じている。双方向での人的往来が活発化している。

- 注:

- 年の数値は確定値、2018年1~10月の数値は暫定値、推計値を含む。

- 出所:

- 日本政府観光局(JNTO)の統計よりジェトロ作成

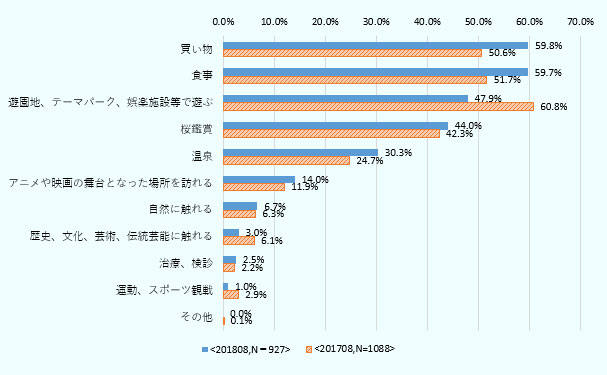

また、単純に日本に旅行に行きたいか、行きたくないかの問いに対しては、77.3%が行きたいと回答した。それらの人々を対象に、日本に旅行したら、何がしたいかを聞いたところ(複数回答)、第1位の「買い物(59.8%)」と第2位の「食事(59.7%)」が約6割と高かった(図3参照)。第3位は「遊園地、テーマパーク、娯楽施設等で遊ぶ(47.9%)」であった。また、第4位には「桜鑑賞(44.0%)」、第5位には「温泉(30.3%)」が入り、日本らしいイベントや施設の人気が高かった。第3位の「遊園地、テーマパーク、娯楽施設等で遊ぶ」を除き、上位の項目は2017年より回答比率が上昇した。

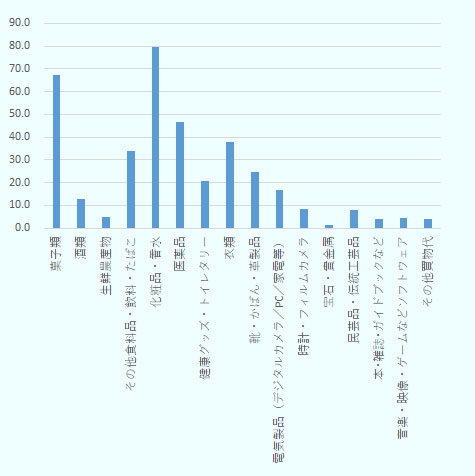

そして、日本旅行経験者が日本で最も買いたいものとしては「美容化粧品」「デジタル製品」「食品」などが挙がった。購入場所は「ドラッグストア」「家電量販店」「百貨店」などが上位となった。

- 出所:

- ジェトロ「中国の消費者の日本製品等意識調査」

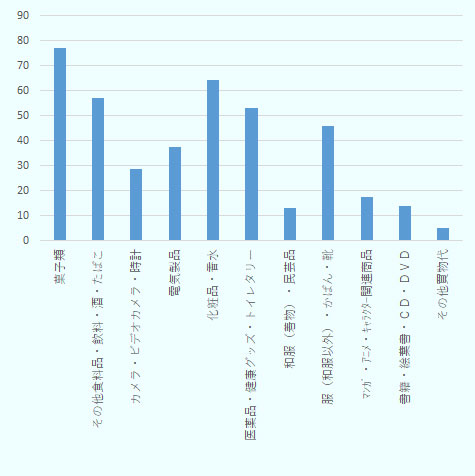

観光庁の訪日外国人消費動向調査の国籍・地域別の費目別購入率をみてみると、2018年7~9月は、第1位が「化粧品・香水(79.7%)」、第2位が「菓子類(67.2%)」、第3位が「医薬品(46.5%)」、第4位が「衣類(37.7%)」となっている(図4参照)。調査項目が異なっているため、単純に比較はできないが、通年で訪日外客数が200万人を超えた2014年の同時期(7~9月)の費目別購入率をみてみると、第1位が「菓子類(77.3%)」、第2位が「化粧品・香水(64.2%)」、第3位が「その他食料品・飲料・酒・たばこ(57.2%)」、第4位が「医薬品・健康グッズ・トイレタリー(53.0%)」となっている。化粧品、食品、日用品などへの需要が一貫して高いことがうかがえる。

- 出所:

- 観光庁「訪日外国人消費動向調査」を基にジェトロ作成

- 出所:

- 観光庁「訪日外国人消費動向調査」を基にジェトロ作成

なお、日本旅行の情報を何から得るかの問いに対しては、「旅行会社(64.9%)」との回答が最も多かった。中国の大手旅行代理店、上海春秋国際旅行社が傘下の航空会社と連携したビジネス展開を目指して2012年に東京に会社を設立した。このほか、中国のCtrip(携程旅行網)が2014年に東京に会社を設立し、その後2017年には、新たに大阪にホテルの仕入れ販売を手掛ける会社と東京に航空券の仕入れ販売を手掛ける会社を設立している。日本市場のさらなる開拓を狙った、こうした中国旅行会社の近年の取り組みが好影響を与えた可能性もある。情報源としては、次いで「在日本の親族、友人(43.6%)」「在中国の親族、友人(43.2%)」の順となった。旅行会社に加え、留学生なども含む日本滞在者、訪日経験者、日系企業勤務者などからの口コミが主たる情報源として有力なツールとなっていると思われる。

前述の言論NPO等による「第14回日中共同世論調査(2018年)」では、相手国や日中関係についての情報源として、中国世論は「中国のニュースメディア(87.0%)」「中国のテレビドラマ・情報番組、映画作品(49.5%)」「中国の書籍(教科書も含む)(28.9%)」「家族や友人・知人、ネット・SNSを通じた会話・情報(23.1%)」が上位4位になっている。これに対して、日本世論も「日本のニュースメディア(95.7%)」「日本のテレビドラマ・情報番組、映画作品(33.2%)」「日本の書籍(教科書も含む)(21.2%)」「家族や友人・知人、ネット・SNSを通じた会話・情報(16.5%)」と上位4位は同様である。ただし、「家族や友人・知人、ネット・SNSを通じた会話・情報」の回答率が、中国世論の方が6.6ポイント高い状況にあり、中国人が口コミをより重視していることがうかがえる。

アンケート結果に話を戻すと、中国人旅行客の誘致において、娯楽施設、桜鑑賞、温泉などを要素に取り入れた旅程の提案や、旅行関連情報を在中・在日の中国人の口コミにのせることが、依然として有効と考えられる。

中国で買えない商品が越境ECで人気、購入経験者は65%

越境ECでの日本輸入品購入経験の有無を聞いたところ、65.3%が「購入したことがある」と回答した。また、「ない」と回答した人も66.1%が「今後、越境ECで日本輸入品を購入したい」と答えており、越境ECを通じた日本商品購入のニーズは高い。

ちなみに、経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」(各年版)によると、中国消費者による日本の事業者からの越境EC購入額は、2013年の3,902億円から2017年には1兆2,978億円へと拡大しており、2017年の前年比伸び率は25.2%増であったと推定している。日本商品輸入ニーズの高まりを裏付けている。

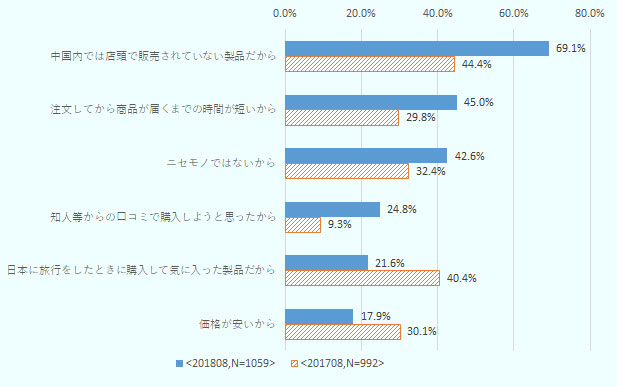

また、越境ECを利用して日本商品を購入する理由としては、「中国内では店頭で販売されていない製品だから」「注文してから商品が届くまでの時間が短いから」「ニセモノではないから」がいずれも4割を超えた(図5参照)。特に、「中国内では店頭で販売されていない製品だから」が、前回調査時の44.4%から69.1%へと急増しており、中国内で販売されていない製品への注目度が高まりを見せている。なお、「日本を旅行したときに購入して気に入った製品だから」が前回調査の40.4%から21.6%へと低下した。

日本から越境ECで何を購入したかを複数回答で聞いたところ、「基礎化粧品(46.9%)」「メーキャップ化粧品(46.1%)」「食品(43.5%)」「漫画・アニメ(43.2%)」「フェイスケア用品(37.8%)」が上位5位となった。日本から越境ECで今後何を購入したいかも聞いたところ、「基礎化粧品(38.2%)」「デジカメ(30.9%)」「医薬品(27.6%)」「オーラルケア用品(26.9%)」「ヘアケア用品(25.5%)」が上位5位となった。これらを踏まえると、化粧品・日用品などに対する需要が高いことがうかがえる。

- 出所:

- ジェトロ「中国の消費者の日本製品等意識調査」

なお、中国の越境EC新制度が2016年4月に施行後、新制度で求められていた通関証明書の提出および化粧品、幼児用粉ミルク、医療機器、特殊食品など一部指定商品の初回輸入時の輸入許可証、登録、届け出について、実務上の対応が困難だったことなどから、大きな混乱が生じた。このため、同年5月には一部都市での保税区モデルおよび全国の個人直販モデルで、通関証明書およびこれらの輸入許可証、登録、届け出の実施が猶予された。実施猶予の期限は当初約1年間だったが、延長が繰り返され、直近では2018年末までとなっていた。今後の動向に注目が集まっていたが、2019年1月以降も継続することが2018年11月に決まった。越境ECで日本への需要度が高い、これらの商品が販売困難となる事態は避けられた。さらに、保税区モデルの対象都市、越境EC小売輸入商品の1回当たり取引限度額および年間上限額も拡大が決まった。

ところで、アンケート調査では、越境ECで日本の輸入品を購入する際に重視することを複数回答で聞いたが、品質(69.6%)、ブランド(58.6%)、安全性(56.8%)が上位3位となり、価格(54.5%)を上回った。越境ECの保税区を活用するモデルは、取引限度額以内であれば、暫定的に関税率を 0%、増値税、消費税の税率をそれぞれ法定の 70%とする暫定的な優遇措置を受けられるが、価格要因が購入の回答のトップにきているわけではない。大都市のミドル・ハイエンド層においては、品質が価格より明らかに重視されている。

そして、越境ECでの日本輸入品購入経験が「ない」と回答した人で、今後越境ECで日本輸入品を「購入したいと思わない」と回答した人は33.9%であったが、その理由について「日本製品に魅力を感じない」と回答した人は34.8%にとどまった。64.5%の人が「購入意欲はあるものの、ほかのチャンネルを活用している」と回答した。

これらの人に複数回答で、輸入品を購入するチャンネルとして活用しているものを尋ねたところ「代理購入(C2C)(71.4%)」「一般小売り(店頭)(40.7%)」「海外旅行(37.4%)」「越境EC(B2C)(13.2%)」としており、越境ECそのものをあまり活用していないことが分かった。「代理購入(C2C)」とは、海外にいる留学生などが商品を購入して、注文者に個別に郵送もしくはハンドキャリーする形態、インターネット取引サイトを用いて個人間で代理購入をする形態などである。なお、2018年11月に中国財政部は、越境ECに関する通知を公布し、インターネットで購入した輸入商品は消費者の個人使用のための最終商品であり、中国国内市場に再度販売してはならないと定めた。これにより、インターネットを利用した輸入品の「代理購入(C2C)」のオペレーションが難しくなる可能性が指摘されている。仮にそうなった場合、一部の人が越境ECを利用するようになり、日本からの輸入品に目を向ける可能性はあると思われる。

良好な日中関係の下、好循環に期待

前述の通り、2018年5月に李克強総理は、国務院総理として8年ぶりの日本公式訪問を果たした。同年10月には、安倍晋三首相が日本の総理大臣として7年ぶりに訪中した。この際、安倍首相が、習近平国家主席および栗戦書全国人民代表大会常務委員長の2019年の訪日を改めて招請し、これらを実現すべく調整していくこととなった。また、安倍首相公式訪問の際には、第三国における民間経済協力案件を念頭に、日中の民間企業間の交流を一層推進するため、日中の財界トップを含め約1,500人の参加を得て「第1回日中第三国市場協力フォーラム」が開催された。同フォーラムに合わせ、両国の政府関係機関・企業・経済団体などの間で、インフラ、物流、IT、ヘルスケア、金融などに関する52件の協力覚書が署名・交換された。さらに、同年11月には、税関総署が新潟県産米の輸入を許可すると発表した。これまで、東京電力福島第1原子力発電所事故の影響により、新潟県を含む10都県のすべての食品、飼料が輸入停止となっていた。そして、この輸入規制問題については、10月訪中の際に、安倍首相が早期の規制解除を求めていた。

これらに象徴されるように、2018年後半も両国関係は良好な状況が続いており、中国の指導者たちが折に触れて「日中関係は正常な軌道に戻った」と表現していることからも、この友好機運が2019年も継続するとみられる。今回のアンケート調査で、日本および日本製品に対するイメージがより改善していることがうかがえたが、日中両国関係が良好な中、日本企業の対中ビジネスがより活発化し、さらなる日本および日本製品のイメージアップにつながる好循環を生むことに期待したい。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部中国北アジア課 課長代理

宗金 建志(むねかね けんじ) - 1999年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジアチーム、ジェトロ岡山、北京センター、海外調査部中国北アジア課、ジェトロ・北京事務所を経て、2018年8月より現職。

閉じる

閉じる