狭山金型製作所、超微細金型技術で世界に挑む

LinkedIn×展示会で拓く販路

2025年7月18日

狭山金型製作所![]() (埼玉県入間市)は、主にプラスチック樹脂の微細精密成型用金型の設計、成型・量産までの一貫生産を得意とする金型メーカーだ。医療分野をはじめ、光学・電子機器、半導体部品などの生産まで幅広く手掛けている。1964年の創業以来、親子3代にわたり、「世の中にあったらいいな」を実現するモノづくりの開発技術を承継してきた。ぬくもりある豊かな自然の中にひっそりとたたずむ社屋で、実直に事業に向き合う大場総一郎氏(代表取締役社長)に、海外販路開拓への志を聞いた(取材日:2025年6月24日)。

(埼玉県入間市)は、主にプラスチック樹脂の微細精密成型用金型の設計、成型・量産までの一貫生産を得意とする金型メーカーだ。医療分野をはじめ、光学・電子機器、半導体部品などの生産まで幅広く手掛けている。1964年の創業以来、親子3代にわたり、「世の中にあったらいいな」を実現するモノづくりの開発技術を承継してきた。ぬくもりある豊かな自然の中にひっそりとたたずむ社屋で、実直に事業に向き合う大場総一郎氏(代表取締役社長)に、海外販路開拓への志を聞いた(取材日:2025年6月24日)。

(ジェトロ撮影)

高品質と、量産性を両立させた技術強みに海外へ

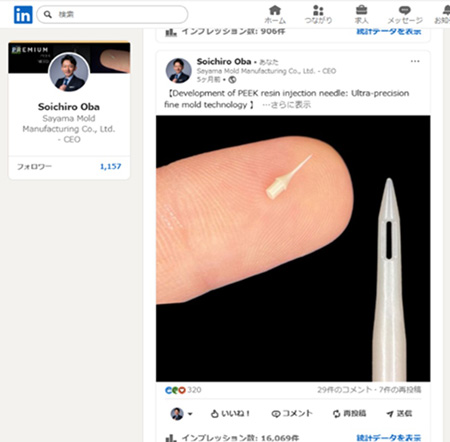

同社の強みは、米粒よりも小さなサイズの金型を寸分狂わない高い品質で量産する技術力だ。業界最先端の設備を導入し、熟練の職人の手仕事で仕上げ、これまで手掛けた金型は2,200型以上にのぼる。国内では光学・電子機器、半導体部品向け取引が主だが、海外向けには、樹脂製注射針を代表とした医療用金型の輸出に注力している。

海外展開に取り組み始めたのは2009年だ。前社長の大場治氏(現代表取締役会長)が欧州の市場調査を経て、当時世界最大級の金型展示会「ユーロモールド」に初めて出展したことがきっかけだ。2012年にはシンガポールでローカル企業とのJV(ジョイントベンチャー)工場を設立し、その後も、継続的にスイス、ドイツ、米国などと積極的に取引を展開してきた。しかし、単発の取引に終わるケースも少なくなかった。売上高に占める海外の比率は8%程度で横ばい、加えて、新型コロナウイルス禍もあり、輸出を伸ばすことは難しかった。

転機は社長交代、海外マーケティング強化

転機は2023年、同社社長に就任した大場総一郎氏による海外マーケティングの本格化だった。ジェトロのハンズオン支援(注1)を利用し、米国市場で医療用カテーテル金型に絞って、展示会出展や現地企業との商談を試みた。

金型という商材の特性上、単なる商材の輸出ではなかなか開拓が進まなかったが、製品開発の初期段階から同社が設計支援を行うコンサルティング型の取引に方針を転換したことが商機につながった。特に大場氏が医療業界やカテーテルの特性を理解し、納期短縮やデザインワークなど、金型自体の強み以外の付加価値のある提案をしたことが受注増のカギになった。

今後は直接輸出によって展開してきた海外販路をさらに拡大するため、現地ディストリビューターや商社など海外パートナーとの連携を目指す。

LinkedIn活用し、認知度向上へ「ネットワークを手繰り寄せる」

2024年12月から大場社長自ら、ビジネス特化型ソーシャルメディアのリンクトイン(LinkedIn)を活用し、積極的に英語での情報発信を開始した。閲覧者は誰が投稿しているかに関心を持つため、トップメッセージを打ち出すことが信頼向上につながる。LinkedInで「いいね」が押されると、同業種や関心の高い顧客層に投稿が拡散されていくため、リーチしたい顧客層に効率よく情報発信を行うことができる。質の良いコンテンツを数多く出すことを意識し、投稿を通じて関心を持った企業との事前の商談設定やフォローアップにより、展示会だけでは得られない機会創出が期待できる。

投稿では、(1)展示会情報のタグを付けて「今度、○○の展示会に出るので、製品サンプルを見に来てほしい」とチャットでやりとりし、(2)展示会に行く前から可能な範囲で商談をセット、(3)商談後にもフォローアップを欠かさないことがこつだ。展示会出展の告知や製品紹介、製造現場の様子など、休日以外は毎日投稿し、1日当たり6,000~7,000件のインプレッション(投稿が表示された回数)を獲得している。「自分でネットワークを手繰り寄せるしかない。展示会だけでは足りない。日本の製造業では今、僕が一番LinkedInをやっているのではないだろうか。難しいことではなく、できるところからコツコツと積み上げるように、他の企業さんもどんどんLinkedInを活用すべきだ」と同氏は力強く話す。

投稿のインプレッション数に比例するように、興味を持ったユーザーから製品や協業に関する問い合わせは次第に増えた。地道な積み上げにより、海外からの引き合いが増加し、2024年度の海外売り上げは前年比2倍を記録した。感触は国内よりも良好だ。7月末には、LinkedInでつながったビジネスコンサルタントからの紹介を経て、単独で20社ほどの医療関係企業と商談を行うべく、米国出張を計画中だ。先進的な研究開発を行う高品質・高付加価値を求める開発コンサルティングやデザイン会社などをターゲットに、質の高い製品を量産できることを強みにアプローチしていく構えだ。

「ジャパンクオリティーは誇らしく、特に小型化を得意とする同社の強みは海外でも負けない。例えば、中国企業が納期を早めて安価な試作品を提供したケースがあったが、納期が早い上に精度を高く量産できる体制を持つ当社は、倍の値段でも選ばれた。他社ではやりきれない精度を求める顧客層に自信をもってアプローチし、差別化すればチャンスはある。一方、どれほどよい製品でも、知られていないのは存在していないのと一緒。誰も知らないところからまずは認知してもらう努力が必要だ。製造業は素晴らしい技術を持っていても、マーケティングや営業が得意ではないと感じる。そこを強化することこそが大事」と、海外マーケティングの重要性を指摘する。

モノづくり企業間の連携が国際競争力強化のカギ

2024年7月~2025年3月に10年ぶりに開催された経済産業省の素形材産業ビジョン策定委員会(注2)で、大場氏は日本金型工業会の代表委員として金型産業の現状と課題を取り上げた。

海外展開に当たり、生産体制の工夫は重要だ。同社で解決できないことは横のつながりで解決する必要がある。所在する入間市の関連企業を束ねた「チーム入間」(注3)をはじめとして、同氏の頭の中には連携できる会社が国内に100社は思い浮かぶという。自社で対応できない加工工程は、違う強みを持った外部と連携して補完し合うことで、強固なネットワーク体制を構築していける。モノづくりの基盤がそろう日本で、大企業も中小企業も関係なく、対等なパートナーとして業界全体でコミュニティーを形成し、連携効果を生み出していくことが海外での日本のモノづくりの競争力強化につながると強調した。

「事業承継」がテーマ、モノづくりの現場を日本に残す

大場氏のLinkedInを活用した海外マーケティングの背景には、自身の語学力と国際感覚がある。同氏は高校卒業後、米国ボストンに6年間留学し、「米国人のように話したい」との一心で必死に英語を習得した。現在では通訳なしで単独でシリコンバレーに赴くなど、トップセールスとしてグローバルな営業活動を展開している。

こうしたスキルと行動力を武器に海外販路の拡大に取り組んでいるが、生産拠点の海外移転といった事業展開は、現時点では望んでいない。あくまで「モノづくりの現場は日本にあるべき」との理念の下、国内の製造拠点と匠(たくみ)の技術を維持・発展させることが同社の存在意義と位置づけている。

直近では、米国の医療機器系スタートアップとの協業を契機として、スタンフォード大学が主催するSPICE(注4)プログラムに参加した。同プログラムでは、米国の医療機器市場とシリコンバレーの事業環境をテーマに、全編英語によるオンラインディスカッションの講義を日本の高校生向けに実施した。プログラムの対象校は、偶然にも同社の近く、狭山市内の西武学園文理高等学校だった。グローバルな現場で得た知見を地元の若い世代と共有する機会につながったことは、同氏にとって意義深い。「これからの日本の金型産業は、事業承継がテーマになる。そのためにも、若い世代が世界へ出ることに挑戦し、異なる価値観に触れて、日本の産業を後押しすることは重要だ。次世代にも、地場で頑張っている企業があることを示すことができた」と語る。地域に根ざしながら世界とつながる姿勢は、同社がこれからの製造業に提示する1つの指針といえる。

- 注1:

- 海外展開を目指す中堅・中小企業に対してジェトロが提供するプログラムの1つ。海外ビジネスに精通した専門家(パートナー)が継続的な支援面談・海外出張同行を通じて、海外展開の計画策定支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫して支援する。

- 注2:

- 経済産業省が設置した有識者会議。日本の素形材産業(鋳造・鍛造・プレス・金型など)に関する中長期的な方向性や政策提言の検討を行う。

- 注3:

- 同社が所在する入間市周辺の企業5社が参画するチーム。それぞれの企業が得意分野の技術をもって、柔軟なネットワーク体制下で製品を製作する。

- 注4:

- Stanford Program on International and Cross-Cultural Educationの略称。国際理解を深めるための教育プログラムで、日本の高校生向けには米国の社会や文化、日米関係などを英語で学ぶオンライン講座「Stanford e-Japan」を提供している。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ調査部調査企画課

田中 友香莉(たなか ゆかり) - 2015年、ジェトロ入構。総務部人事課を経て、2023年8月から現職。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ埼玉

早野 優造(はやの ゆうぞう) -

2015年、民間金融機関に入社。

2024年からジェトロに出向、同年から現職。

閉じる

閉じる