日本の伝統文化・美意識の象徴、錦鯉を世界へ発信

全日本錦鯉振興会の海外展開の取り組み

2025年11月27日

錦鯉(にしきごい)は独特で優美な色彩を放ち、日本の伝統文化や美意識の象徴として米国、アジア、欧州を中心に海外で人気を集めている。中華圏では風水文化(注1)や端午の節句などから縁起の良い生き物として知られ、欧米圏やアジア圏でも定期的に品評会が開催されるほど、錦鯉の国際的な評価は高まっている。

一方、さらなる錦鯉の海外展開には、輸出先国・地域における輸入停止措置などの輸出不確実性への対処や、錦鯉の認知度の低い中東・中南米などにおけるプロモーションなど、輸出先の多角化や新規市場の開拓が重要な課題となっている。また、これらに対応するために、安定した供給体制の構築や現地の輸入規制の緩和など、生産・販売・輸出の各段階において関係機関との連携など包括的な対応が求められる。

2022年11月には、錦鯉発祥の地・新潟県で「世界錦鯉サミット![]() 」を初開催し、錦鯉を通じた経済・文化の国際交流を促進するなど、日本は錦鯉の原産国として世界にその魅力を発信している。

」を初開催し、錦鯉を通じた経済・文化の国際交流を促進するなど、日本は錦鯉の原産国として世界にその魅力を発信している。

日本発祥である錦鯉の魅力

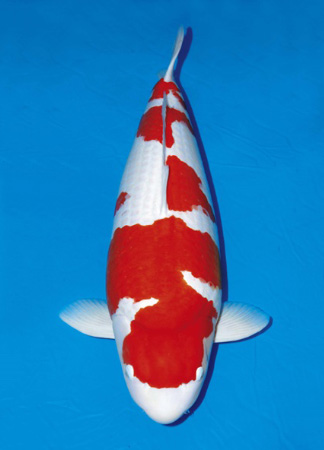

錦鯉のはじまりは、1800年代初頭、江戸時代の文化・文政期の頃、新潟県の二十村郷(現在の小千谷市、長岡市の一部)で食用として飼育されていたマゴイに、突然変異で色のついた変わり鯉が現れたことがきっかけだ。それから、より美しい色を作ろうと品種改良を重ね、昭和初期に「紅白、大正三色、昭和三色」の御三家と呼ばれる品種が生まれた。現在、錦鯉の品種は150種類におよび、丹頂鶴と呼ばれる頭の上に日の丸のような緋模様を付けた「丹頂」や、全身が単色で金属のような光沢をもつ「山吹黄金」など、その唯一無二の色調や色彩の豊かさから「泳ぐ宝石」、「平和の象徴」とも称される。

錦鯉の美しさの基準は、背筋が真っ直ぐでボリュームがあり均衡のとれた体形、鮮明で深みのある色彩、左右のバランスがとれた斑紋の3つが基本となり、それらを総合的に満たし、品位があるほど美しいとされる。

錦鯉発祥の地・新潟県では、2017年に錦鯉が「県の鑑賞魚」に指定されている。また、2022年には錦鯉に関する主な用語や、基本となる21品種の名称と定義を日本農林規格(JAS)![]() で規定した。関連団体としては、全日本錦鯉振興会

で規定した。関連団体としては、全日本錦鯉振興会![]() や錦鯉水槽飼育普及協会

や錦鯉水槽飼育普及協会![]() 、全日本愛鱗会

、全日本愛鱗会![]() などがあり、錦鯉の魅力発信や普及に力を注いでいる。

などがあり、錦鯉の魅力発信や普及に力を注いでいる。

(全日本錦鯉振興会提供)

(全日本錦鯉振興会提供)

(全日本錦鯉振興会提供)

(全日本錦鯉振興会提供)

農林水産省の「令和6年漁業・養殖業生産統計![]() 」によると、2024年の日本国内における錦鯉の販売尾数は、前年比3.6%減の248万4,065尾であった。これは、錦鯉の国内市場が成熟していることに加え、従来の小型個体の多量生産から、海外消費者が好む単価の高い大型個体の少量生産体制へのシフトなどから、生産尾数が減少していると考えられる。また、同年の都道府県別販売量を見ると、首位の新潟県は107.1万尾(構成比43.1%)、2位の岡山県は31.7万尾(12.8%)、3位の福岡県は27.8万尾(11.2%)、4位の広島県は15万尾(6.1%)、5位の埼玉県は11.8万尾(4.8%)となっている(図1参照)。

」によると、2024年の日本国内における錦鯉の販売尾数は、前年比3.6%減の248万4,065尾であった。これは、錦鯉の国内市場が成熟していることに加え、従来の小型個体の多量生産から、海外消費者が好む単価の高い大型個体の少量生産体制へのシフトなどから、生産尾数が減少していると考えられる。また、同年の都道府県別販売量を見ると、首位の新潟県は107.1万尾(構成比43.1%)、2位の岡山県は31.7万尾(12.8%)、3位の福岡県は27.8万尾(11.2%)、4位の広島県は15万尾(6.1%)、5位の埼玉県は11.8万尾(4.8%)となっている(図1参照)。

出所:農林水産省「令和6年漁業・養殖業生産統計」に基づきジェトロ作成

錦鯉の日本から世界向け輸出額は増加傾向

錦鯉(HSコード=0301.11-200)(注2)の輸出は堅調に推移しており、2024年の世界向け輸出額は前年比8.0%増の72億3,192万円だった(図2参照、注3)。国・地域別の輸出額割合を見ると、首位の米国は11億8,987万円(構成比16.5%)だった(図3参照)。2位のベトナムは10億4,932万円(14.5%)、3位の香港は9億1,407万円(12.6%)を占めた。なお、財務省貿易統計によると、2024年度実績で南アフリカ共和国やスリランカ、アラブ首長国連邦など35カ国・地域へ輸出している。

注:HSコード:0301.11-200。

出所:財務省「貿易統計」からジェトロ作成

注:HSコード:0301.11-200。

出所:財務省「貿易統計」からジェトロ作成

錦鯉は、農林水産省「農林水産省の輸出拡大実行戦略(2025年5月)![]() 」の輸出重点品目に選定されており、2030年までに総輸出額100億円(うちベトナム・インドネシア・タイ向けに26億円、EU向けに18億円、中国・香港向けに17億円など)を目標としている。また、農林水産省は錦鯉輸出の強みを、「華僑系富裕層による高級錦鯉の購入増加」や「近年人気が高まっている盆栽などとともに日本文化の象徴として情報発信」できることとしている。 例えば、中華圏では、端午の節句の鯉のぼり(登竜門伝説)や風水などの縁起物として人気が高く、日本の品評会で受賞した高級錦鯉などもニーズがある。また、ベトナムでは鯉を鑑賞しながらカフェを楽しむ鯉カフェが人気となっており、日本産錦鯉の需要も高い(注4)。

」の輸出重点品目に選定されており、2030年までに総輸出額100億円(うちベトナム・インドネシア・タイ向けに26億円、EU向けに18億円、中国・香港向けに17億円など)を目標としている。また、農林水産省は錦鯉輸出の強みを、「華僑系富裕層による高級錦鯉の購入増加」や「近年人気が高まっている盆栽などとともに日本文化の象徴として情報発信」できることとしている。 例えば、中華圏では、端午の節句の鯉のぼり(登竜門伝説)や風水などの縁起物として人気が高く、日本の品評会で受賞した高級錦鯉などもニーズがある。また、ベトナムでは鯉を鑑賞しながらカフェを楽しむ鯉カフェが人気となっており、日本産錦鯉の需要も高い(注4)。

錦鯉の輸出への課題、持続的な海外展開に向けて

錦鯉の輸出拡大にあたっては、いくつかの課題が存在する。まず生産面では、錦鯉の供給量を増やすために、生産者は鯉の養殖施設(生産池や土地)を拡大する必要がある。しかし、農地法により耕作放棄地などを農地転用することは制限され、容易に養殖施設を拡大できない(注5)。そのため、生産能力の拡大には、制度的な支援が求められる。

また、生体である錦鯉は、輸送する際に死亡する危険性があるため、輸送時間は48時間程度が限度とされている。そのため、航空輸送がメインとなり日本から直行便のない国・地域への輸出は容易ではない。

加えて、輸入国側における動物検疫などの規制も考慮すべきだ。コイヘルペスウイルス(KHV)などの疾病蔓延(まんえん)を防止するため、日本と輸出先国との二国間の検疫条件によって、衛生証明書の発行や臨床観察のための現地確認などが必要となる(注6)。例えば、中国向け輸出においては、事前に日本の養殖施設を登録する必要があるが、2023年11月頃から約1年間、中国側で登録施設が更新されず、輸出が一時停止された。このような不測の事態に備えるためにも、従来の北米、欧州、中国、東南アジアの市場のみではなく、新規市場を開拓し、輸出先の多角化を図ることがポイントとなる。

こうした課題に対し、新潟県は2024年10月にスリランカで、インドや中東への錦鯉の輸出ハブ拠点化に向けた実証実験を実施した。効率的な輸送方法や輸出時の適切な水温・水質の管理方法を調査するなど、取り組みを進めている(2024年11月1日付ビジネス短信参照)。

全日本錦鯉振興会、さらなる輸出拡大に向けての活動

全日本錦鯉振興会は、新潟県小千谷市で1970年1月に設立された。会員は錦鯉の生産者、流通業者、関連商品を取り扱う業者などで構成されており、2025年7月時点で国内会員269人、海外会員219人(世界27カ国・地域)を擁している。同振興会の瀬沼務事務局長に、錦鯉の海外展開に向けた取り組みについて話を聞いた(取材日:2025年9月18日)。

同振興会は、錦鯉の普及・啓蒙(けいもう)をはじめ、生産・販売・飼育に関する情報提供を目的として、国内外での広報活動や品評会の開催を積極的に行っている。また、錦鯉の輸出における課題解決に向けて取り組んでいる。例えば、錦鯉の取引は、会員同士のやりとりを原則とすることで、決済上のトラブルの防止、錦鯉の品質や輸送、検疫の管理を徹底している。

同振興会は農林水産省の認定農林水産物・食品輸出促進団体![]() として、輸出重点品目の1つである錦鯉の海外における販路拡大活動を、積極的に実施している。近年では、海外におけるジャパンブランド確立のために、シンガポールや中国・上海などでのプロモーション活動や、AIオンライン世界錦鯉品評会

として、輸出重点品目の1つである錦鯉の海外における販路拡大活動を、積極的に実施している。近年では、海外におけるジャパンブランド確立のために、シンガポールや中国・上海などでのプロモーション活動や、AIオンライン世界錦鯉品評会![]() を開催している。また、在タイ日本国大使館で開催された天皇誕生日祝賀レセプションでは、招待された現地政府高官や富裕層に対して、錦鯉の魅力を発信した。

を開催している。また、在タイ日本国大使館で開催された天皇誕生日祝賀レセプションでは、招待された現地政府高官や富裕層に対して、錦鯉の魅力を発信した。

同振興会の瀬沼事務局長は「錦鯉の市場拡大には品評会が最も重要で、価格の説得力という観点からも、錦鯉発祥国である日本の生産者が主催することに意義がある。特に同振興会が開催する『全日本総合錦鯉品評会』は、世界最大級の規模を誇り、海外の愛好家も多数出品する国際的な舞台となっている。さらに、『国際錦鯉幼魚品評会』では、2025年の第12回大会に日本を含む53カ国・地域が参加するなど、国際色豊かな品評会として定着している」と語る。

今後の展望について、「まだ錦鯉の認知度が高くない中東地域や中南米地域をはじめとする新規市場に関して、ジェトロなどと連携して、現地市場調査や販路拡大のプロモーションを実施したい。また、これらの地域で海外会員を増やすとともに、現地で品評会を開催することで、現地市場の理解促進と販路拡大につながる可能性がある」とした。

錦鯉は、単なる観賞魚にとどまらず、日本の美意識や伝統文化を体現する存在であり、今後も国際的な文化交流や経済の架け橋として、その価値を高めていくことが期待される。新規市場の開拓と並行して、錦鯉の文化的価値も広めることで、世界中に日本の錦鯉ファンを作っていくことが重要となる。

- 注1:

- 中国語で「魚(yú)」の発音が豊かさを表す「余(yú)」と同音異語であり、鯉は富の象徴とされている。

- 注2:

-

HSコード=0301.11-200は、コイ(キュプリヌス属のもの)で、錦鯉が含まれる。税関「輸出統計品目表

」参照。

」参照。

- 注3:

- HSコードが新たに追加された年が2019年以降であるため、6カ年分の統計を記載。

- 注4:

-

ジェトロ「品目別カントリーレポート ベトナム:お庭のアイテム(花き、盆栽、林産物、観賞魚)

(2.3MB)」(2025年3月)参照。

(2.3MB)」(2025年3月)参照。

- 注5:

-

詳細については、農林水産省「農地転用許可制度について

」を参照のこと。

」を参照のこと。

- 注6:

-

具体的な検疫条件、規制、手続きは、農林水産省「輸出錦鯉の取扱要領について

」や動物検疫所「水産動物の検査について

」や動物検疫所「水産動物の検査について 」、ジェトロ「日本からの輸出に関する制度」を参照のこと。

」、ジェトロ「日本からの輸出に関する制度」を参照のこと。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム 課長代理

古城 達也(ふるじょう たつや) - 2011年、ジェトロ入構。人材開発支援課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ニューヨーク事務所、ジェトロ諏訪を経て、2024年11月から現職。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の輸入規制、法令や市場情報などの調査や、日本企業からの輸出相談窓口を担当。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム

熊谷 佐和子(くまがい さわこ) - 2024年、ジェトロ入構。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の市場情報や輸入規制、法令などの調査や、日本企業からの輸出相談窓口を担当。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム

庄田 幸生(しょうだ こうき) - 2025年、ジェトロ入構。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の市場情報や輸入規制、法令などの調査を担当。

閉じる

閉じる