参加規模10万人超のジャパン・エキスポ、オンライン開催へ(マレーシア)

ニューノーマルに向け、オンラインの販路開拓を模索

2020年7月14日

アジアの親日国家の1つでもあるマレーシアでは、日本に関連する大型イベントが毎年、複数開催される。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くのイベントが延期・中止になっている。日本関連のイベントも例外ではない。

中でも規模が大きいのが、例年10万人以上を集めるジャパン・エキスポだ。その大規模イベントが、7月18~19日の2日間にわたり、ライブや物販を含めてバーチャル開催することを決定した。そこでジェトロは6月10日、主催者にオンラインイベント化の経緯や課題を聞き、今後の日本企業によるマレーシアでのオンラインビジネスの可能性を探った。

新型コロナで、日本関連を含むイベント開催に危機

マレーシアは、マハティール前首相が提唱した「ルック・イースト・ポリシー」などを背景に、東南アジアでも親日的な国の1つとして知られる。2020年1~3月にマレーシア日本人商工会議所(JACTIM)とジェトロ・クアラルンプール事務所が共同で実施したアンケートで、「マレーシアの投資先としての魅力」についての設問に対し、「親日的」の回答率が58.6%だった。1位の「労働者・国民の英語力」(68.7%)に次いで高く、例年上位に挙がる選択肢だ。マレーシア人の多くは、日本の食品、家電、車といった製品だけでなく、マンガやアニメ、音楽など文化的な部分にひかれると言われる。事実、日本文化に関連するイベントが毎年、開催される。代表的なものが、(1) ジャパン・エキスポ(例年約12万人が参加/旅行、製品、食、芸術、コスプレ、ファッション、教育、武道など、総合的な日本イベント)、(2) コミック・フィエスタ(約6万5,000人が参加/コスプレイベントとしても知られる)、(3) 盆踊り(約3万5,000人が参加/浴衣着用で参加するマレーシア人も多い)などがある。

しかし世界的に流行する新型コロナウイルスの影響で、こうしたイベントを含め、エンターテイメント業界は大きな打撃を受けている。

マレーシアでは、2020年1月下旬に初の感染者が確認された。3月18日から移動制限令が開始され、経済・社会・教育活動などが全面的に制限。その後は段階的に措置が緩和されてきた。新規感染者数は6月以降、1日あたりの10~20人程度だ。状況は落ち着きをみせつつある。6月23日時点で、回復移動制限令(RMCO)に移行し、ほぼすべての活動が解禁されている状況だ。

ただし、会議や展示会など多くの人が集まるイベントについては、なおも制約が残る。例えば、1メートル以上の社会的距離を保つ、参加人数上限が250人、などの条件が付される。このため、国際展示会やイベントなどで、延期や中止が発表されたものも少なくない。前述した日本関連イベントも、盆踊りは中止、コミック・フィエスタは延期が決定している。

中止ではなく、ニューノーマルに向けた挑戦

一方で、ジャパン・エキスポについては、ユーチューブやフェイスブックなどを活用し、バーチャルイベントとして開催することが決定された。「ゴーズ・バーチャル」とも題されている。

そこで、オンライン開催になった経緯などについて、共同主催者のジー・ユー・クリエイティブ(所在地:タイ・バンコク)ユパレット・エトラパカル社長に聞いた。ユパレット社長は、「ジャパン・エキスポでは、アーティストによるライブや展示・販売なども含まれる。リアルのイベントの方が実際に雰囲気を感じられ、面白いのは当然」と認める。その上で、「中止するのは簡単だが、ずっと中止するわけにもいかない。デジタルプラットフォームを活用した将来型のビジネスモデルへの挑戦は今しかない」と語った。ただ、ジャパン・エキスポは、アーティストのライブやインタビュー、武道の実演、旅行や教育の相談受付やセミナー、展示や物販といった複合型のイベントだ。このため、すべてをオンライン化するには限界がある。ユパレット社長は「(こうした複合型オンラインイベントの開催は)アジアでも例がない。何をどう進めていくかを関係者同士で遠隔で確認し、調整していくことが最大の課題」という。マレーシアの共同主催者であるサイアム・コネクションのジョー・ウォン・ワイ社長は「すべてのイベント参加者がパソコンに精通しているわけではない」点も課題と指摘。ユーザーフレンドリーなプラットフォームを作ることや、出展者側も商品・サービスの魅力をオンラインでいかに伝えるかを工夫することが重要だと話した。

(主催者提供)

食品などの展示・物販も実施(主催者提供)

このように、オンラインイベント開催には難しさがある。一方、ニューノーマルにおける新たな可能性も感じているという。1つ目は、実際に会場に足を運ぶ必要がなく、遠隔地からでもより気軽に参加できるようになること。2つ目として、世界中どこからでもアクセス可能となるため、市場が広がることを挙げた。ジョー社長は「これまで伝統的な対面式のビジネスだけだった日本企業にとっても、新たな販路開拓のステップとなる」と述べた。ユパレット社長も「最初はオンラインイベントに違和感を覚える人もいるかもしれないが、ビジネスチャンスが広がる」と、初めての試みとなるバーチャル開催に期待を寄せる。「ジャパン・エキスポ・マレーシア2020ゴーズ・バーチャル![]() 」は、7月18~19日の2日間の開催を予定している。

」は、7月18~19日の2日間の開催を予定している。

ビジネスのオンライン化を検討する契機に

マレーシア・デジタルエコノミー公社(MDEC)は、新型コロナウイルス問題はデジタル経済の進展に貢献すると予測。2020年のeコマースの成長率は20%に及ぶとみる。

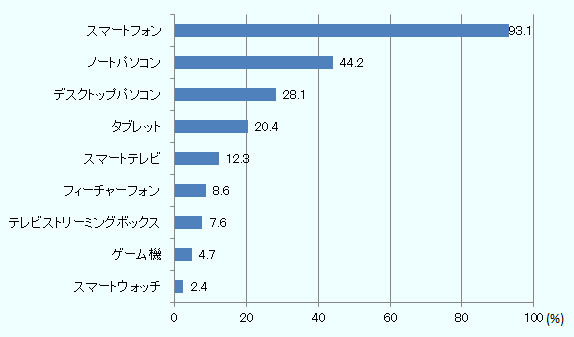

2018年時点で、マレーシアのインターネット利用率は87.4%だ。うち93.1%がスマートフォン経由する。インターネット利用者の約8割が、オンラインでテレビやドラマを視聴。また、半数が電子商取引(EC)を利用する。このように、オンラインを通じたビジネス展開のための土壌は整っている。

出所:マレーシアマルチメディア通信委員会(MCMC)

こうした中、政府もオンライン化・デジタル化を政策的に後押ししている。マレーシア政府が6月5日に発表した「短期経済回復計画![]() 」では、EC参入、デジタル技術の導入などで中小企業を中心に支援する複数の施策を発表した。

」では、EC参入、デジタル技術の導入などで中小企業を中心に支援する複数の施策を発表した。

また、マレーシア政府は2019年、「国家ファイバー網接続計画![]() 」を発表していた。これは、国内のインターネット接続速度の向上、第5世代移動通信システム(5G)導入を目指す5カ年計画だ。新型コロナウイルス流行による在宅勤務の増加などを契機に、この計画を加速する方針も示している。今後さらなる通信環境の改善が見込めることになる。

」を発表していた。これは、国内のインターネット接続速度の向上、第5世代移動通信システム(5G)導入を目指す5カ年計画だ。新型コロナウイルス流行による在宅勤務の増加などを契機に、この計画を加速する方針も示している。今後さらなる通信環境の改善が見込めることになる。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、オンラインへの移行は不可避だ。もっとも、官民を挙げてオンライン化・デジタル化を進める当地では、オンラインの可能性を広げるきっかけとして前向きにとらえることもできる。日本企業の海外展開でも、これを好機と捉え模索することが大切だ。例えば、ニューノーマル下での自社製品・サービスの販促に向け、オフラインでしかできないこと、オンラインでできること、オフラインとオンラインの組み合わせなどを検討することが求められる。そのために、ジャパン・エキスポのような先行する事例は参考になるだろう。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・クアラルンプール事務所

田中 麻理(たなか まり) - 2010年、ジェトロ入構。海外市場開拓部海外市場開拓課/生活文化産業部生活文化産業企画課/生活文化・サービス産業部生活文化産業企画課(当時)(2010~2014年)、ジェトロ・ダッカ事務所(実務研修生)(2014~2015年)、海外調査部アジア大洋州課(2015~2017年)を経て、2017年9月より現職。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ・クアラルンプール事務所

関淑怡(クアン スーイー) - 2020年、ジェトロ・クアラルンプール事務所採用。調査アシスタントとして、調査・情報提供業務に従事。

閉じる

閉じる