中国の就業者数、57年ぶりに減少

2019年4月16日

中国の就業者数が2018年、減少に転じた。1961年以来57年ぶりのことである。にもかかわらず、労働需給は逼迫(ひっぱく)気味だ。背景には生産年齢人口の減少があると考えられる。現役世代の減少にどう対処するかが改めて問われている。

都市部新規就業は1,300万人以上も増加

中国国家統計局は1月21日の定例記者会見で、2018年の経済統計について説明した。当局が雇用関連で言及する指標として、「都市部新規就業」(城镇新增就業)がある。全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の政府活動報告で目標が発表される指標の1つでもある。2018年の実績は1,361万人で前年より10万人多く、2018年の目標1,100万人の123.7%に相当し、6年連続で1,300万人を上回ったとプラスの評価をしている(表参照)。

| 年 | 全体 | 都市部 | 農村部 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 就業者数 | 増減 | 就業者数 | 増減 | 新規就業 | 就業者数 | 増減 | 就業者数 | 増減 | 就業者数 | 増減 | 就業者数 | 増減 | |

| 2010 | 761.05 | 2.77 | 346.87 | 13.65 | 11.68 | 414.18 | -10.88 | 279.31 | -9.60 | 218.42 | 7.62 | 263.32 | 4.75 |

| 2011 | 764.20 | 3.15 | 359.14 | 12.27 | 12.21 | 405.06 | -9.12 | 265.94 | -13.36 | 225.44 | 7.02 | 272.82 | 9.50 |

| 2012 | 767.04 | 2.84 | 371.02 | 11.88 | 12.66 | 396.02 | -9.04 | 257.73 | -8.21 | 232.41 | 6.97 | 276.90 | 4.08 |

| 2013 | 769.77 | 2.73 | 382.40 | 11.38 | 13.10 | 387.37 | -8.65 | 241.71 | -16.02 | 231.70 | -0.71 | 296.36 | 19.46 |

| 2014 | 772.53 | 2.76 | 393.10 | 10.70 | 13.22 | 379.43 | -7.94 | 227.90 | -13.81 | 230.99 | -0.71 | 313.65 | 17.29 |

| 2015 | 774.51 | 1.98 | 404.10 | 11.00 | 13.12 | 370.41 | -9.02 | 219.19 | -8.71 | 226.93 | -4.06 | 328.39 | 14.74 |

| 2016 | 776.03 | 1.52 | 414.28 | 10.18 | 13.14 | 361.75 | -8.66 | 214.96 | -4.23 | 223.50 | -3.43 | 337.57 | 9.18 |

| 2017 | 776.40 | 0.37 | 424.62 | 10.34 | 13.51 | 351.78 | -9.97 | 209.44 | -5.52 | 218.24 | -5.26 | 348.72 | 11.15 |

| 2018 | 775.86 | -0.54 | 434.19 | 9.57 | 13.61 | 341.67 | -10.11 | ||||||

資料:中国国家統計局、CEICを基に作成

就業者数については7億7,586万人と実績が示されただけでコメントは何もなかったが、前年比54万人の減少だった。減少は1961年以来である。「都市部新規就業」が1,361万人も増えているのに国全体で就業者が減少する理由は、農村部で就業者が大幅に減少しているためだが、都市部に限っても就業者は957万人の増加であって1,361万人ではない。この差は何だろうか。

「都市部新規就業」とは、当該期間における都市部累計新規就業から自然減を引いたものだ。ポイントは新規就業の「累計」である点だ。都市部累計新規就業は、当該期間における都市部の各種の単位(国有企業、都市集団企業ほか)、私営個人経済組織、社区公益職の累計新規就業の人数と、各種のフレキシブルな就業形態の新規就業の人数の総和である。初めて就業する各種の人員も、一時帰休者と失業者の再就職も含むが、転職者は含まない。自然減とは、当該期間に国の政策規定に基づき正式な手続きを行った離退職者と死傷による減員の数を指す(注1)。

近年、都市部の就業者の増加数と「都市部新規就業」の乖離(かいり)が拡大し、2018年には404万人となっている。これは「都市部新規就業」の3割に相当する。乖離の原因について発表時に言及はなかったが、定義からすれば、いったん就職したものの年内に離職した場合には、当該年の「都市部新規就業」にカウントされるが就業者ではなくなるものと思われる。

就業者の減少は景気が悪化したからか

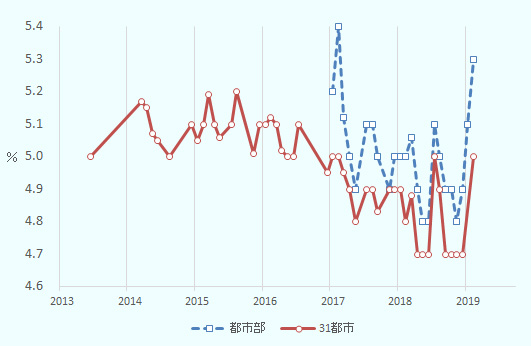

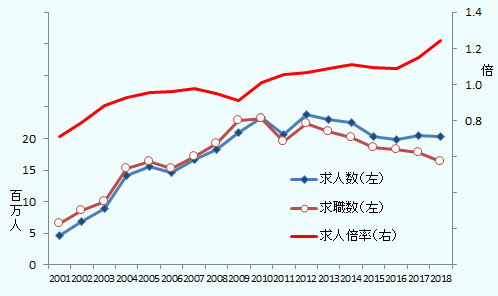

就業人口減少の理由として想起されるのは景気の悪化だ。業績が振るわず企業が従業員を解雇したり、退職者があるにもかかわらず採用を控えれば、就業人口は減少する。しかし、中国の雇用関連指標をみると、調査失業率は2017年から2018年にかけて低下傾向(図1参照)、求人倍率は上昇傾向にあり、いずれも労働需給が逼迫傾向にあったことを示している。もっとも、求人倍率を計算する際の求人数と求職数をみると、求人数は2012年がピークでここ数年はほぼ横ばいとなっている。他方、求職数は2018年にかけ減少しており、これが求人倍率を上昇させている(図2参照)。

資料:CEICを基に作成

資料:CEICを基に作成

労働供給の不足

このように、求人が増えているわけではないが、求職者が大幅に減ることにより、労働需給が逼迫する事態となっている。求職者減少の背景として、生産年齢人口の減少が指摘できる。世界的には15~64歳でみることが多いが、中国では男性の法定退職年齢が60歳であることから、15~59歳でみる場合もある。中国国家統計局のデータでは2012年以降15~59歳人口が減少し、国連の人口推計(2017年版)では2016年以降15~64歳人口の減少が続いている。

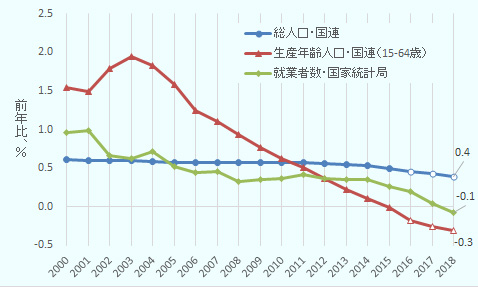

2000年代初頭、中国の生産年齢人口の伸び率は就業者のそれを大きく上回り、人員余剰の時代であったことが推察されるが、その後は就業者の伸び率が安定しているのに対し生産年齢人口の伸び率の低下が続き、2012年に両者はほぼ並んだ。生産年齢人口の伸び率の低下はその後も続き、2016年に減少に転じた。就業者の伸び率は、2014年まではあまり変化がなかったが、2015年に低下が始まり2018年には減少に転じた(図3参照)。就業者の減少は趨勢的な動きに見える。

資料:CEIC、国際連合“World Population Prospects: The 2017 Revision”を基に作成

現役世代が減少する時代

政府が目標に掲げる「都市部新規就業」は1,300万人超えが続き、都市部の就業者も増加してはいるが、農村でそれ以上に就業者が減少し、中国全体でみれば就業者が増えなくなっている。

就業者が増えないということは、現役世代が増えないということでもある。現役世代は働き手であると同時に、政府が経済の牽引役として期待する消費においても重要な存在だ。

成長鈍化に対し、雇用創出を企図して景気を刺激しても、起こるのは賃金上昇やインフレなのではないか。今はそれより、生産性の向上や、増えない現役世代の1人1人がより豊かになることが重要だろう。その点、農村から都市、第一次産業・第二次産業から第三次産業への人のシフト(表1参照)は、限られた現役世代が付加価値生産の大きな分野に移り豊かになる動きでもある。

中国共産党と政府は第13次5カ年規画(2016~2020年、以下「13・5」)で、定年延長の方針を打ち出している(注2)。「労働人口の減少に総合的に対応して定年退職年齢の段階的な延長政策を実施し、高齢者の人的資源の開発を強化し、高齢者の労働力・就業能力を強化する」という。

こうした定年延長によっても現役世代は増える。中国の法定退職年齢は男性が60歳、女性は管理職が55歳、非管理職が50歳であり、健康で継続就業可能な人々は少なくないと思われる。しかし、定年延長は年金支給開始年齢の引き上げと表裏一体である。財政の負担を軽減できる半面、人々の生活設計に与える影響も大きい。13・5発表後、定年延長の議論が進んでいるようにはみえないが、13・5期間中、定年延長は問題提起に終わるのか、それとも具体的な動きが今後あるのか。生産現場や消費市場、財政への影響も大きな問題であり、注視が必要である。

- 注1:

- 労働和社会保障部、中国国家統計局、国家工商行政管理総局関与印発《城镇就業人員変動数据測算暂行弁法》的通知【労社部発[2004]9号】

- 注2:

- 中華人民共和国国民経済・社会発展第十三次五カ年規画綱要 第65章 人口高齢化への積極的な対応 第一節 人口の均衡的な発展の促進。

- 執筆者紹介

-

アジア経済研究所新領域研究センター主任調査研究員

箱﨑 大(はこざき だい) - 都市銀行に入行後、日本経済研究センター、銀行系シンクタンク出向、香港駐在エコノミストを経て、2003年にジェトロ入構。北京事務所次長、海外調査部中国北アジア課長を経て2018年より現職。編著に『2020年の中国と日本企業のビジネス戦略』(2015)、『中国経済最前線―対内・対外投資戦略の実態』(2009)がある。

閉じる

閉じる