急増する世界の「データ」流通量

実態把握のための統計整備が課題

2018年11月21日

世界中で生成されるデータが急増し、データ移動に関するルール形成が始まる中、データの中身や移動の実態に関する情報は限定的である。そこで本レポートでは、世界で生成されるデータの中身・移動の実態について、統計データを基に整理したい。

急拡大するデータ流通量

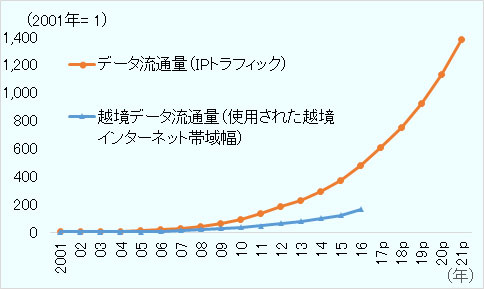

「データは21世紀の石油」と言われるなど、ビジネスにおけるデータの収集・分析・活用の重要性が増している。インターネットにつながる人・モノが、スマートフォンの普及やセンサーの低廉・小型化などによって急増し、その結果、さまざまなデータが人やモノから生成されるようになった。米IT大手シスコ(Cisco)によれば、世界のデータ流通量(IPトラフィック)は、1984年の毎月17ギガバイトから、2017年には1217億ギガバイト(=122エクサバイト、DVD304億枚相当)にまで増加した。2021年には、2017年の2.3倍の278エクサバイトまで増加すると予測されている(図1参照)。

国境を越えて移動するデータの量も増えている。国際電気通信連合(ITU)の「使用された越境インターネット帯域幅」によって、世界の越境データ流通量を測ると、2001年の毎秒1,608ギガビットから2016年にはその165倍の26.5万ギガビットまで増加している(注1)。

- 注1:

- データ流通量(IPトラフィック)は2016年がCiscoの推計値、2017年以降予測値。

- 注2:

- 越境データ流通量(使用された越境インターネット帯域幅)はITUのデータベースでデータの取れる国・地域(最低2006年の174カ国・地域、最高2012年の208カ国・地域)の足しあげ。

- 出所:

- ”Cisco Visual Networking Index Global IP Traffic Forecast, 2016-2021” (Cisco), “ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database 2017” (ITU)から作成

データ移動に関する国際的なルール形成の動きも既に始まっている。例えば、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(TPP11)など、越境データ移動に関するルールが盛り込まれている自由貿易協定(FTA)がある。WTOの場においても、越境データ移動に関して加盟国から提案文書が出されている。また、2018年5月に発効したEUの一般データ保護規則(GDPR)は、欧州経済領域(EEA)域内で取得した個人データのEEA域外への移転を原則禁止するルールである。

このように、世界中で生成されるデータが急増し、データ移動に関するルール形成が始まる中で、どのような種類のデータがどこからどのくらい生成されているのか、どこの国・地域の間でデータのやり取りが多いのかなどについて、統計データを基に整理したい。

動画視聴など「インターネットビデオ」が高い割合

まずシスコのデータから、世界で生成され、流通するデータ(IPトラフィック)の中身について、2016年(全世界で毎月96エクサバイト流通、推計値)と2021年(278エクサバイト、予測値)の内訳をみると、以下の特徴が浮かび上がる。

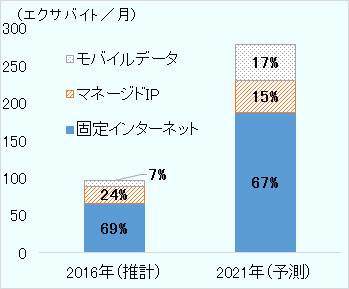

- 7割が固定インターネットだがモバイルのシェアが拡大:2016年の世界のデータ流通量の約7割が「固定インターネット」、約4分の1が企業内ネットワークなど、単一プロバイダーが管理する閉じられたネットワークを移動する「マネージドIP」データで、残り7%が携帯端末などで生成された「モバイル」データだった。5年後の2021年には、特に「マネージドIP」のシェアが低下し、「モバイル」が17%まで上昇すると予想されている(図2参照)。

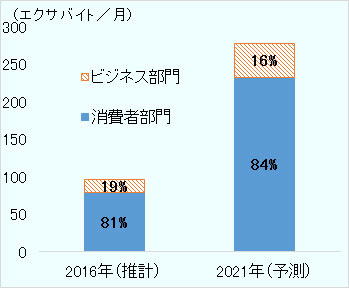

- 8割強が非ビジネス部門が生成したデータ:世界で流通するデータの8割強が、家庭や大学、インターネットカフェで生成された「消費者部門」データであり、残り2割弱が企業や政府機関によって生成された「ビジネス部門」データだ。「消費者部門」の割合は2016年の81%から2021年には84%へ上昇する見込み(図3参照)。

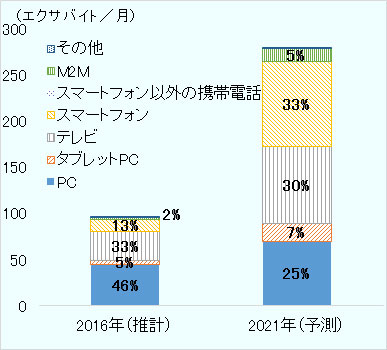

- スマートフォンやM2Mの割合が増加:2016年に世界で流通したデータの5割弱がPC、3割強がネットワークに接続されているテレビ、1割強がスマートフォンから生成されたデータだった。2021年には、PCの割合が25%に低下し、スマートフォンのシェアが3割強を占めるようになる。スマートフォン生成データの増加は、2016~2021年の世界のデータ流通量の伸びの44%を牽引する。また、シェアは低いものの、自動空調管理や無人監視・警備などさまざまな用途で活用される、機器間の通信(M2M)が占める割合も2016年の2%から2021年には5%に高まる見込みだ(図4参照)。

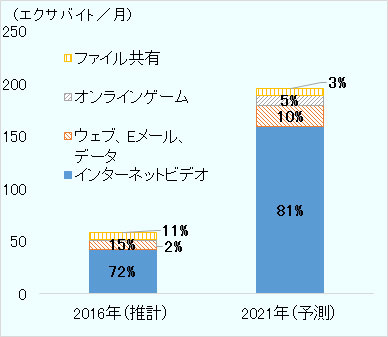

- 高いインターネットビデオのシェア:2016年に消費者部門の「インターネットトラフィック」(総IPトラフィックからマネージドIPトラフィックを除いたもの)の7割強は、ユーチューブ(YouTube)でのビデオ視聴などが含まれる「インターネットビデオ」によるものだった。データ容量の多い動画の構成比が高いのは当然ともいえるが、「インターネットビデオ」の割合は2021年には8割強にまで高まる見込み。一方、ウェブサイトの閲覧やEメール、ファイル共有以外のデータ転送などが含まれる「ウェブ、Eメール、データ」の割合は、2016年に15%、2021年に10%程度である。消費者部門の「インターネットビデオ」が全部門のデータ流通量(総IPトラフィック)に占める割合は、2016年が44%、2021年が57%で、2021年には世界のデータ流通の6割弱を「インターネットビデオ」が占めるという計算になる。世界のデータ流通の伸びに対する寄与率も64%に上る(図5参照)。

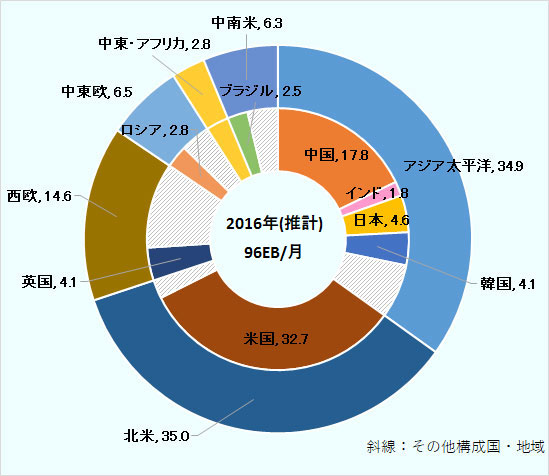

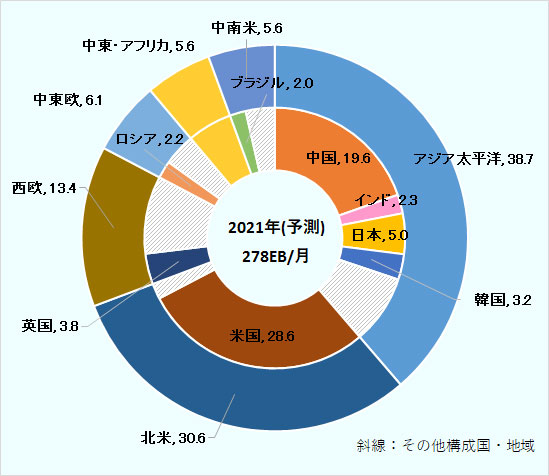

- アジア太平洋と北米のシェアが3~4割:2016年の世界のデータ流通量は北米、アジア太平洋でそれぞれ35%生成され、西欧で15%生成された。その他、中東欧が7%、中南米が6%、中東・アフリカが3%を占める。2021年には、アジア太平洋と中東・アフリカのシェアが増加し、それぞれ39%、6%となる。アジア太平洋の増加は2016~2021年の世界のデータ流通量の伸びの4割を牽引する見込みだ。国別では、米国が約3割、中国が2割弱のシェアを占める。なお、「消費者」と「ビジネス」部門で、地域構成比はほとんど変わらない(図6(a)(b)参照)

通信タイプ別

- 注1:

- %のついた数値は構成比を表す。

- 注2:

- 2016年はCiscoの推計値、2021年は予測値。

- 注3:

- 通信タイプの定義はCiscoにより、「固定インターネット」は、インターネット・バックボーンを通過する全てのIPトラフィック、「マネージドIP」は企業のIP WANトラフィックおよび、テレビやビデオ・オンデマンドのIPトランスポート、「モバイルデータ」は携帯端末、ノートPCカード、モバイル・ブロードバンド・ゲートウエーで生成されたモバイルデータおよびインターネットトラフィックを指す。

- 出所:

- 「Cisco Visual Networking Index:予測と方法論、2016~2021年」(Cisco, 2017年6月6日)から作成

部門別

- 注1:

- %のついた数値は構成比を表す。

- 注2:

- 2016年はCiscoの推計値、2021年は予測値。

- 注3:

- 部門の定義はCiscoにより、「消費者部門」は「家庭、大学、インターネットカフェで生成された固定IPトラフィック」、「ビジネス部門」は「企業および政府機関で生成された固定IP WAN またはインターネットのトラフィック」を指す。

- 出所:

- 「Cisco Visual Networking Index:予測と方法論、2016~2021年」(Cisco, 2017年6月6日)から作成

- 注1:

- %のついた数値は構成比を表す。

- 注2:

- 2016年はCiscoの推計値、2021年は予測値。

- 注3:

- M2M (Machine-to-Machine) は機器間の通信を指す。

- 出所:

- 「ゼタバイト時代:トレンドと分析」(Cisco, 2017年6月)から作成

手段別

- 注1:

- %のついた数値は構成比を表す。

- 注2:

- 2016年はCiscoの推計値、2021年は予測値。

- 注3:

- インターネットトラフィックはIPトラフィックからマネージドIPトラフィックを除いた数値。

- 注4:

- 手段の定義はCiscoによる。

- 出所:

- 「Cisco Visual Networking Index:予測と方法論、2016~2021年」 (Cisco, 2017年6月6日)から作成

主要国・地域別(2016年)

主要国・地域別(2021年)

- 注1:

- 各国・地域の数値は構成比を表す。

- 注2:

- 2016年はCiscoの推計値、2021年は予測値。

- 出所:

- 「Cisco Visual Networking Index:予測と方法論、2016~2021年」 (Cisco, 2017年6月6日)および”Cisco VNI Forecast Highlights Tool”(Cisco)から作成

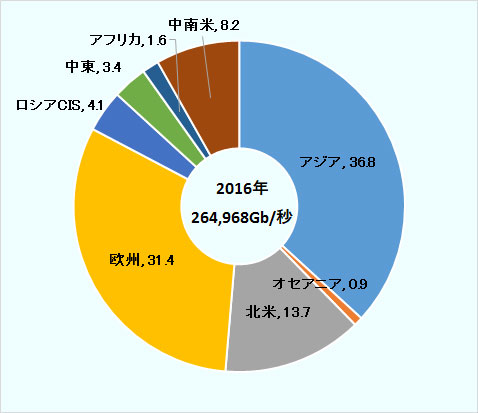

越境データ流通ではアジアと欧州が3~4割

次に、国境を越えたデータのやりとりに着目しよう。ITUの「使用された越境インターネット帯域幅」のデータから、2016年の世界の越境データ流通量の国・地域別内訳をみると、アジアが37%、欧州が31%、北米が14%を占める(図7参照)。地域分類が異なるため厳密には比較できないが、国内のデータ流通も含んだ場合(図6(a))と比べて、北米のシェアが低い一方、欧州のシェアが高いことが分かる。北米は海外とのデータのやりとりに比べて、国内のデータ流通量が多いと推察される。

帯域幅):地域別(2016年)

- 注:

- 各国・地域の数値は構成比を表す。

- 出所:

- “ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database 2017” (ITU)から作成

越境データ流通量が多い上位国・地域をみると、上位5カ国・地域は、香港、米国、英国、台湾、中国の順となる(表1参照)。日本は中国に次ぐ第6位である。2001年からの伸び率では、香港、台湾、中国、ブラジル、インド、ロシアなど、主に新興国・地域の伸びが著しい。

| 順位 | 国・地域 | 越境インターネット帯域幅 | 構成比 | 2016 /2001年 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 香港 | 37,927 | 14.3 | 5,288 |

| 2 | 米国 | 31,589 | 11.9 | 115 |

| 3 | 英国 | 27,328 | 10.3 | 115 |

| 4 | 台湾 | 13,428 | 5.1 | 1,858 |

| 5 | 中国 | 11,017 | 4.2 | 1,450 |

| 6 | 日本 | 9,668 | 3.6 | 426 |

| 7 | ブラジル | 8,106 | 3.1 | 1,336 |

| 8 | ドイツ | 7,945 | 3.0 | 38 |

| 9 | インド | 6,115 | 2.3 | 4,146 |

| 10 | ロシア | 5,619 | 2.1 | 1,437 |

| 世界 | 264,968 | 100.0 | 165 | |

- 注1:

- 世界はITUのデータベースでデータのとれる国・地域の足しあげ。

- 注2:

- 太文字は1000倍以上の倍率。

- 出所:

- 「2018年版ジェトロ世界貿易投資報告」(ジェトロ)p.39、図表I-49(原出所:”ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database 2017” (ITU))から作成

ITUのデータからは、各国・地域がどの国・地域と多くデータをやりとりしているかは分からない。このため、米調査会社TeleGeographyのデータから、上位5カ国・地域および日本の通信相手国・地域をみると、香港はアジア、米国は中南米・欧州・アジア、英国は欧州と北米、台湾・中国・日本はアジアと北米との通信が多いことが分かる(表2参照)(注2)。これら6カ国・地域は、各地域の域内国同士や、域内国と域外国の通信を中継する「インターネット・ハブ」の機能を果たしており、越境データ流通量が多くなっているとみられる。例えば、日本は米国とアジアの通信を中継しており、日本の越境データ流通量(使用されていない容量も含む)の4割強は米国との通信、5割強はアジアとの通信(うち2割強は香港)となっている。

実態把握のための「データ」が不足

越境データ移動については、先に述べたビジネスか非ビジネスかといった部門別内訳、デバイス別内訳、Eメールなのかインターネットビデオなのかといった手段別内訳などの情報は、執筆者の知る限りない。また、A国がB国と通信する際に、インターネット・ハブのC国経由で通信が行われると、現行統計上は、A国とC国、C国とB国の通信として計上される。A国がB国とどれほど密接に通信しても、統計上その実態は補足できないという問題が生じている。

このように、国際的にデータの重要性が高まる中、データの具体的な中身や移動(特に国際移動)の実態を把握するための「データ」が不足しているのが実情で、より詳細な統計データの整備が課題となっている。

- 注1:

- 越境データフローの動向については、「2018年版ジェトロ世界貿易投資報告」p.38-41でも分析を行っている。

- 注2:

- TeleGeographyデータには、使用されていない越境インターネット帯域幅も含まれるなど、ITUデータとはデータの定義や収集方法が異なることに注意。なお、国単位ではなく、地域単位で、国境を越えたデータのやりとりをみると、欧州域内でのやりとりが最も多く、次に北米・中南米間、アジア域内、北米・欧州間、北米・アジア間でのやりとりが続く(「2018年版ジェトロ世界貿易投資報告」p.39 図表I-50参照)。

- 執筆者紹介

-

ジェトロ海外調査部国際経済課 課長代理

明日山 陽子(あすやま ようこ) - 2001年、ジェトロ入構。ジェトロ経済分析部国際経済課(2001-2006年)、アジア経済研究所・海外派遣員(米国、2006-2008年)、アジア経済研究所・新領域研究センター、同・開発研究センター(2008-2017年)を経て現職。

閉じる

閉じる