調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

本ページで定義する調味料のHSコード

0904 :とうがらし属またはピメンタ属の果実(乾燥し、破砕しまたは粉砕したものに限る。)およびこしよう属のペッパー

0905 : バニラ豆

0906 : けい皮およびシンナモンツリーの花

0907 : 丁子(果実、花および花梗に限る)

0908 : 肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類

0909 : アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー

0910 : しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料

2103.10:しょうゆ

2103.20:トマトケチャップ、その他のトマトソース

2103.30:マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード

2103.90:その他のもの

2209 : 食酢および酢酸から得た食酢代用物

スイスの関税番号は、6桁の国際HSコードと、その下に2桁の下部分類番号を含む合計8桁で構成されます。さらにそれに3桁の統計コードが続く場合があります。関税番号は、連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)の関税番号目録または関税データベースTaresで確認することができます。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

スイス政府機関のウェブサイトは、ページの右上にある「DE」「FR」「IT」「EN」のリンクから言語が切り替えられるようになっています(英語情報は一部のみ)。 - 根拠法等

-

関税率法(英語:CTA) (SR 632.10)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- その他参考情報

-

関税番号目録(2022年1月1日時点)(ドイツ語)

(6.8MB)

(6.8MB)

-

関税データベース Tares(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦経済省農業局(独語:BLW、仏語:OFAG) 関税番号と関税率の照会(ドイツ語)

-

税関 関税率表解説・分類例規

スイスの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年1月

調査時点で日本からの調味料に対する輸入禁止(停止)や放射性物質規制等による輸入制限はありません。

放射性物質規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、2016年に連邦食品安全・獣医局による法令(SR 817.026.2)が施行され、スイスへの輸入に際して、政府作成の放射性物質検査証明書が必要な食品がありましたが、2023年8月15日付けで放射性物質規制は撤廃されました。

第三国からの動物・動物性製品の輸入に対する規制

疾病の発生やその他のリスクが発生した場合、第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)(SR916.443.10)の第4条に基づき、日本を含む第三国(EU加盟国、アイスランド、ノルウェー以外の国で英国のうち北アイルランドは除く)からの動物・動物性製品の輸入に対して追加の制限または禁止が導入される場合があり、この規制は、通常、有効な輸入条件や既に発行済みの許認可に加えて優先的に適用されます。規制がとられている製品・国リストは連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)のウェブサイトで確認できますが、調査時点で、調味料をはじめとする日本からの食品ついては対象になっていません。

スイスへの混合食品の輸出にかかる規制

スイスに動物・動物性製品を輸出する際の条件は原則、EU の統一条件が適用され、連邦内務省が該当するEU 法を指定します。スイスで適用される第三国からの動物・動物性製品の輸入に適用されるEU 法は、「第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)」(SR 916.443.106)付属書1 に掲載されています。

スイス(およびEU)では、動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原料(Products of plant origin)の両方を含有する食品を「混合食品」(composite products)と定義し、特別な規制を設けています。動物由来食品および動物性加工済原料を使用した加工食品(混合食品を含む)をスイス(およびEU)に輸出するには、原則として、日本が、当該混合食品に含まれる動物性加工済原料の動物種の「薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画」を有するとして、EUの欧州委員会実施規則(EU)2021/405の付属書(ANNEX)Iに掲載されるとともに、当該動物性原材料のスイス(およびEU)への輸出を許可された「第三国リスト掲載国」として掲載されている必要があります。

そのうえで、混合食品をスイス(およびEU)に輸出するためには、当該の動物性加工済原料が、「EU(HACCP)認定施設」由来で、加工されている必要があります。そのため、混合食品に含まれる動物性加工済原料を製造する施設は、EU(HACCP)認定が必要です。これは、食肉製品、水産製品など、取り扱い品目ごとに申請し、認定審査を受ける必要があります。最終製品である混合食品を製造する施設は、EU(HACCP)認定の取得は必要ありませんが、未加工動物性食品と植物性原材料を同時に加工して最終製品(混合食品)を製造する場合は、「EU(HACCP)認定施設」で行われることが必須となります。 また、食品衛生法に基づく一般衛生管理とHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。

詳細は、農林水産省ウェブサイトの混合食品規制に関するページに掲載されている資料「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱(別紙 EU-C1)」や「EUにおける新たな混合食品規制について」、「混合食品規制に関するQA」や、混合食品およびその他の品目ごとの詳細な申請手続きや認定要件などの情報を参照してください。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

欧州委員会保健・食品安全総局(英語)

-

農林水産省

- 根拠法等

-

連邦食品安全・獣医局による法令(SR 817.026.2)(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局による法令(SR 817.026.2)の廃止(AS 2023 441)(ドイツ語)

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)(SR 916.443.106)(ドイツ語)

-

欧州委員会実施規則(EU)2021/405(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2022/2292(英語)

-

欧州議会・理事会規則(EC)No 853/2004(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省プレスリリース「スイス及びリヒテンシュタインが日本産食品の輸入規制を撤廃(東日本大震災関連)」(2023年8月15日)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)第三国からの輸入における保護措置

/ (英語)

/ (英語)

-

農林水産省 EUにおける新たな混合食品規制への対応について

-

欧州委員会 混合食品のEU輸入条件(英語)

-

農林水産省 施設認定の申請に関する資料および日本のEU(HACCP)認定施設のリスト

-

欧州委員会 EU加盟国およびその他欧州諸国のEU(HACCP)認定施設のリスト(英語)

- ジェトロ 調味料の輸入規制、輸入手続き(EUの輸入規制)

-

農林水産省「混合食品規制に関するQA」

(573KB)

(573KB)

-

ジェトロ「EU への混合食品の輸入 Q&A(仮訳)」

(467KB)

(467KB)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年1月

原産地証明書(日スイスEPA)

日本・スイス経済連携協定(日スイスEPA)に基づく特恵税率の適用を受けるためには、スイスに輸出する当該製品の原産地が日本であることを証明する原産地証明書が必要となります。日スイスEPAでは、政府が発給機関として指名した日本商工会議所が当該製品の原産性を判定して発給する第三者証明制度に加え、経済産業省の認定を受けた認定輸出者が発行する自己証明制度があり、いずれを利用するかは輸出者が選択できます。自己証明制度の場合は、自ら作成したインボイスなどの商業上の書類に輸出貨物が原産品である旨の申告を記入したうえで、当該インボイスなどを輸入国に提出することにより、EPAの特恵待遇を得ることができます。詳細は、JETROの「EPA活用マニュアル(日本スイスEPA版)」や税関ウェブサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。

混合食品の輸出に必要な書類

HSコード2103に分類される一部の調味料は混合食品規制の対象となる可能性があります。日本からスイスに輸出する調味料が混合食品に該当する場合は、原則、国境獣医管理(検疫)の対象となり、次の書類が必要となります。検疫の対象および免除となる混合食品については、「輸入手続き」の「3.輸入時の検査・検疫」の中の「検査・検疫」の項を参照してください。

- 共通衛生入域文書(CHED:Common Healthy Entry Document)

- 公的証明書(Official Certificate):衛生証明書または輸出検疫証明書

- 自己宣誓書(Private Attestation)

共通衛生入域⽂書(CHED)は、スイスとEUの国境管理所での貨物申告で使われ、検査・検疫の結果とそれに基づく国境獣医サービスの措置決定が記録されます。CHEDは輸入者が作成し、検疫が完了したことを示す証拠としてCHEDに記載された仕向国まで添付します。

混合食品は、温度管理が必要かどうか、または原材料に肉製品を含むかどうかによって次の3つに分類されます。輸出する製品がカテゴリー1またはカテゴリー2に分類される場合は公的証明書の添付が求められます。

- カテゴリー1:温度管理が必要なもの

- カテゴリー2:温度管理が不要で、かつ動物性加工済原料として肉製品(または初乳由来原料)を含むもの

- カテゴリー3:温度管理が不要で、かつ原材料に肉製品(または初乳由来原料)以外の動物性加工済原料を含むもの(カテゴリー2の混合食品以外のもの)

「肉製品」には、エキスや肉濃縮物、肉粉を含みますが、肉を原料とするゼラチン、コラーゲン、高度精製製品は含みません。また、EU法では「肉製品」と並んで「初乳」にも言及されていますが、日本では、厚生労働省の省令により分娩後5日以内の乳は搾取してはならないことが定められていることから、公的証明書に関する農林水産省の資料には含まれていません。

公的証明書は、混合食品に用いる動物性加工済原料の種類に応じて、農林水産省輸出・国際局(水産製品のみを含む混合食品)が発行する衛生証明書と、動物検疫所(肉製品・乳製品・卵製品を含む混合食品)が発行する輸出検疫証明書の2種類があります。輸出者は、混合食品の輸出に当たり、これらの証明書の原本を当該製品に添付して輸出します。これらの証明書の様式は、EUの欧州委員会実施規則(EU)2020/2235付属書(Annex)3 Chapter 50に「Model COMP」として掲載されています。

| 輸出する混合食品の種類 | 必要な証明書 | 申請先・発行者 |

|---|---|---|

| 「カテゴリー1:温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、動物性加工済原料として水産製品のみを使用しているもの | 衛生証明書 |

農林水産省 輸出・国際局 |

| 「カテゴリー1:温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、水産製品以外の動物性加工済原料を含むもの および 「カテゴリー2:温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの」に該当する混合食品 | 輸出検疫証明書 |

農林水産省 動物検疫所 |

より詳細な条件や証明書の発行申請の方法などは、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」など農林水産省がウェブサイトで掲載している各種資料を参照してください。

カテゴリー3の場合は、輸入者が自己宣誓書を作成し、域内への通関時に当局に提出する必要があるため、当該混合食品の製造事業者などは、輸入者から求められた情報を提供することになります。自己宣誓書の様式は、欧州委員会実施規則(EU)2022/2235の付属書(Annex)3 Chapter 50に掲載されています。欧州委員会委任規則(EU)2021/630によって国境での検疫が免除されている混合食品については、上市時に製品に自己宣誓書を添付します。

共通衛生入域文書(CHED)や衛生証明書などの公的証明書は、輸出に際しEUのTRACESシステム(TRAde Control and Expert System)(TRACES NTプラットフォーム)を通じ事前通知を行います。このため、輸出者または代理の通関業者はTRACESシステムへの登録が必要です。 詳しくは「食品関連の規制」の「その他」の中の「有機食品の認証と表示」の項目を参照してください。

関連リンク

- 関連省庁

-

経済産業省

-

連邦経済省経済事務局(英語:SECO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

農林水産省

- 根拠法等

-

日・スイス経済連携協定 附属書2原産地規則

(450KB)

(450KB)

-

連邦経済省経済事務局(英語:SECO)日・スイス経済連携協定(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)(SR 916.443.106)(ドイツ語)

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)(SR 916.443.10)(ドイツ語)

-

欧州委員会実施規則(EU)2020/2235(英語)

関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -

欧州委員会委任規則(EU)2022/2292(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2021/630(英語)

- その他参考情報

-

経済産業省 日スイスEPA

- ジェトロ 日本・スイス経済連携協定(マニュアル)

-

税関 EPA・原産地規則ポータル 日スイス経済連携協定

-

農林水産省 EUにおける新たな混合食品規制への対応について

-

農林水産省 「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」

(158KB)

(158KB)

-

連邦食品安全・獣医局(FSVO)輸入データベースImport (query)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(FSVO) TRACES(ドイツ語)

-

欧州委員会 TRACES(英語)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年1月

日本から調味料をスイスに輸出する場合、「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の「混合食品の輸出に必要な書類」の項に記載のとおり、動物性加工済原料を含む混合食品については、公的証明書(衛生証明書もしくは輸出検疫証明書)を輸出の都度、取得して、製品に添付する必要があります。

これは、カテゴリー1の混合食品で動物性加工済原料として水産製品または養蜂製品を使用している場合は、日本の農林水産省輸出・国際局に衛生証明書を、カテゴリー1の混合食品で水産製品または養蜂製品以外の動物性加工済原料を含むもの、およびカテゴリー2の混合食品では、動物検疫所に輸出検疫証明書の発行を申請し、交付を受けます。

スイスの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年1月

調味料に関する食品規格はありませんが、調味料を含めた輸入食品については、連邦食品法(英語:FSA)(SR.817.0)の第26条に基づいて、スイスの食品関連法が定める食品衛生などのすべての法的要件を満たす必要があります。その際、食品事業者には、自己管理の義務があり、自らの活動を監視し管理することが義務付けられています。自己責任において、食品が法的要件を満たしていることを保証することが求められます。

スイス市場に流通する食品の規制順守の監視と検査は、各州(カントン)の管轄となります。食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)の第84条に基づいて、食品事業者が、流通した食品がヒトの健康を害する、または害した可能性があることを確認した場合は、即時に当局に通知することが求められます。その場合、該当する食品の流通中止または既に消費者の手に渡ってしまっている場合は回収が行われることになります。

スイスで食品事業者に対してその順守が求められる食品関連法規制は、連邦食品法(英語:FSA)(SR.817.0)および食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)を中心に、食品衛生や食品の種類、食品への添加物、食品の残留物質などの各分野での法令で構成されています。これらは、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)の法規則を体系的にまとめた一覧の図と表で確認できます。スイスの法規制は、連邦法の体系的収集(SR)番号を付与し、整理されているため、法令の検索には、SR番号の利用が便利です。なお、これらには随時改正が加えられるので、スイスへ調味料を輸出する際には、最新情報の確認にも注意が必要です。

法規制の中には、食品の種類別に、食品の定義や要件を規定している場合があります。調味料に関しては、植物性食品ときのこ類、食塩に関する連邦内務省令(独語:VLpH、仏語:ODAlOV)(SR 817.022.17)が、香辛料やしょうゆ、マヨネーズ、マスタード、食酢などの調味料に適用される定義や要件について定めています。同省令は、動物性製品を含む植物性食品に対しても適用となります。

例えば、しょうゆについては、大豆と脱脂大豆粉を主な原料として、酵素分解と部分的な酸化水分解によって製造される調味料に似たソースで、味の調整に食塩や糖類などの成分を含む場合があると定義したうえで、その要件として次のとおり定めています。

- アミノ酸由来の窒素が少なくとも質量比で0.4%以上

- 全窒素分が少なくとも質量比で1%以上

- 全固形分が少なくとも25%以上

また、マスタードについては、米粉とでんぷん粉の含有量を、全固形分を基準として質量比で最大10%とすることが要件とされています。マヨネーズの場合、マヨネーズとサラダマヨネーズの区分があり、マヨネーズは質量比で最低70%、サラダマヨネーズは最低50%の食用油を含有することが要件として定められています。カレーは、食塩の含有量を質量比で最大5%とすること、その他の原材料を最大10%とすることが要件となります。調味料をスイスに輸出する際は、当該食品に課される個別要件の有無を事前に確認してください。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

連邦食品法(FSA)(SR 817.0)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

植物性食品ときのこ類、食塩に関する連邦内務省令(独語:VLpH、仏語:ODAlOV)(SR 817.022.17)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 2017年食品法の法令構成(ドイツ語)

(219KB)

(219KB)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)食品法の法令の名称と連邦法体系的収集(SR)番号(ドイツ語)

(413KB)

(413KB)

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年1月

スイスは、残留農薬の規制について、植物性および動物性製品の残留農薬の上限値に関する連邦内務省令(独語:VPRH、仏語:OPOVA)(SR 817.021.23)で規定しています。使用可能な農薬については、ボジティブリスト制を採用しており、食品の種類ごとに、許容される残留農薬の上限値(MRL:Maximum Residue Limit)が規定されています(付属書2)。MRLは、当該食品1キログラム当たりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、同省令8条に基づき一律0.01mg/kgの上限値が適用されます。調査時点で、スイスには、MRLを検索できるデータベースなどは整備されていないため、MRLの確認には、付属書2のエクセルファイルを活用するのが便利です。ただ、付属書2は随時更新されるため、注意が必要です。

規制対象となる食品の種類は、一部の例外を除きEUと同じで、EUの欧州議会・理事会規則(EC)No.396/2005の付属書(Annex)IパートAとBのリストを基準にしています。加工食品や混合食品についても、残留農薬規制の対象となりますが、特定の加工食品や混合食品に適用されるMRLは調査時点で設定されていません。ただし、加工または調合された製品で、付属書2でそのMRLが定められていない場合でも、加工や調合によって生じる残留農薬量の変化を考慮したうえで、原材料のMRLが適用される点に注意が必要です。例えば、しょうゆに対するMRLの設定はありませんが、原材料の大豆に対しては、MRLが設定されています。また、付属書IIのMRLを超える食品を、希釈目的で加工したり、同じ製品やほかの製品と混合したりすることも禁じられています。

また、動物用医薬品の残留については、動物性食品における薬理活性物質と飼料添加物の残留上限値に関する連邦内務省令(独語:VRLtH、仏語:ORésDAlan)(SR 817.022.13)で規制されています。同省令は、使用可能な薬理活性物質について、ポジティブリスト制を採用しており、動物の種類ごとに、同省令の付属書でその残留上限値(MRL)が規定されています。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

植物性および動物性製品の残留農薬の上限値に関する連邦内務省令(独語:VPRH、仏語:OPOVA)(SR.817.021.23)(ドイツ語)

-

植物性および動物性製品の残留農薬の上限値に関する連邦内務省令附属書2の残留農薬上限値リスト(ドイツ語)

-

動物性食品における薬理活性物質と飼料添加物の残留上限値に関する連邦内務省令(独語:VRLtH、仏語:ORésDAlan)(SR 817.022.13)(ドイツ語)

-

欧州議会・理事会規則(EC)No.396/2005

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 農薬(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)植物性および動物性製品の残留農薬の上限値に関する連邦内務省規則の附属書改正に対する説明文書(ドイツ語)

(483KB)

(483KB)

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年1月

調味料は、汚染物質規制の対象となります。ここでいう汚染物質とは、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)の第2条により、意図的に食品に添加されたものではないが、食品の生産(作物管理、畜産、獣医学的措置を含む)、製造、加工、調整、処理、陳列、包装、輸送、保管または環境汚染の結果として食品に残留する物質と定義されます。

スイスでは、食品内に許容される汚染物質の上限値について、最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)で規定しています。同省令の第5条では、汚染物質と食品の種類の組み合わせで、汚染物質の含有上限値が定められています。上限値を超える汚染物質を含む食品は、流通できないほか、原材料として使用することも禁じられます。

含有上限値の決定は、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)が実施します。その際、物質の毒性、技術的に避けられない食品中の物質の濃度、該当食品の消費量を基にした物質の摂取量、スイスの最も重要な貿易相手国であるEUの上限値を考慮したうえで、該当の物質や物質分類に対する含有上限値を算出し、次の付属書1~9で食品別の含有上限値をまとめています。上限値は、これらの付属書のリストで確認することができます。

- 付属書1:硝酸塩と過塩素酸塩

- 付属書2:マイコトキシン

- 付属書3:金属および合金

- 付属書4:3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD)およびグリシドール脂肪酸エステル

- 付属書5:ダイオキシンとポリ塩化ビニール(PCB)

- 付属書6:多環芳香族炭化水素(PAHs)

- 付属書7:メラミンとその化合物

- 付属書8:植物毒素

- 付属書8a:有機フッ素化合物(PFAS)

- 付属書9:その他の汚染物質

調味料については、例えば、しょうゆについて3-MCPDの上限値が設定されています(付属書4)。調味料に関連すると想定される汚染物質の上限値は次に示すとおりです。ただ、すべての調味料を網羅した情報ではないため、詳細は付属書を確認してください。

| 物質名 | 上限値 | 対象品目 |

|---|---|---|

| ヒ素(無機) | 1.0mg/kg | 食塩 |

| 水銀 | 0.10mg/kg | 食塩 |

| スズ(無機) | 200mg/kg | 缶入りの食品(飲料を除く) |

| カドミウム | 0.5mg/kg | 食塩 |

| 0.2mg/kg | 大豆 | |

| 0.02mg/kg | 醸造酢と食酢 | |

| 0.3mg/kg | マスタードの種 | |

| 0.2mg/kg | マスタードスプラウト | |

| 鉛 | 1.0mg/kg | 雄しべ由来の香辛料 |

| 0.6mg/kg | フルーツ由来の香辛料 | |

| 1.0mg/kg | 花のつぼみ由来の香辛料 | |

| 2.0mg/kg | 樹皮由来の香辛料 | |

| 0.9mg/kg | 種子由来の香辛料 | |

| 1.5mg/kg | 根および根茎由来の香辛料 | |

| 2.0mg/kg | フルール・ド・セル、セル・グリ | |

| 1.0mg/kg | 食塩(フルール・ド・セルとセル・グリを除く) | |

| 0.2mg/kg | 食用の醸造酢と酢酸 | |

| ベンゾ(a)ピレン | 10µg/kg | 香辛料(乾燥したもの。カルダモンと燻製したトウガラシ属を除く) |

|

ベンゾ(a)ピレン、ベンゾ(a)アントラセン、ベンゾ(b) フルオランテン、クリセンの合計 |

50µg/kg | 香辛料(乾燥したもの。カルダモンと燻製トウガラシを除く) |

| アフラトキシンB1 | 5µg/kg | パプリカとチリパウダー、こしょう、ナツメグ、しょうが、ウコン(これら1種類または複数による混合香辛料、トウガラシ属のパプリカの乾燥果実(丸ごとまたは粉砕)、チリパウダー、カイエンペッパーを含む) |

| アフラトキシンB1、B2、G1、G2の総量 | 10µg/kg | パプリカとチリパウダー、こしょう、ナツメグ、しょうが、ウコン(これら1種類または複数による混合香辛料で、トウガラシ属のパプリカおよびトウガラシの乾燥果実(丸ごとまたは粉砕)とチリパウダー、カイエンペッパーを含む) |

| オクラトキシンA | 15µg/kg | 香辛料と混合香辛料(トウガラシ属のパプリカとチリパウダー、カイエンペッパー、パプリカを除く。乾燥した香辛料を含む) |

| 20µg/kg | パプリカとチリパウダー(トウガラシ属のパプリカとチリパウダーの乾燥した果実(丸ごとまたは粉砕)、カイエンペッパー、パプリカを含む。) | |

| 5µg/kg | 大豆 | |

| エルカ酸 | 35g/kg | マスタード |

| 3-MCPD | 20µg/kg | しょうゆ |

| メラミン | 2.5mg/kg | 全ての食品(乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除く) |

※以上は想定される主な品目、以上の品目以外もありますので、さらに詳細は最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)を確認してください。

汚染物質に関する規定は、定期的に最新の動向に合わせて変更が加えられるため、最新情報を確認する必要があります。調査時点で最新の改正は、2023年12月8日に実施されたもので、EUの欧州委員会規則(EU)2022/2388の改正までが既にスイスで考慮済みとなっています。この改正では、EUの規則(EU)2022/2388に対応し、有機フッ素化合物(PFAS)の上限値を規定する付属書8aが新たに追加されました。また、欧州委員会規則(EU)2021/1317と欧州委員会規則(EU)2021/1323に対応し、付属書3のカドミウムと鉛の上限値が大幅に更新され、鉛については新たに香辛料関連の上限値が追加されています。

また、最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)では、原子力事故やその他の放射能事故が発生して食品が著しく放射能に汚染された場合を想定し、放射性物質の上限値を付属書10に定めています。ここでは食品を、品目別ではなく、液体食品、一般食品、重要性の低い食品、乳製品、乳児用調製粉乳のカテゴリーで分類し、カテゴリー別に放射性核種または放射性核種群(ヨウ素同位体など)の上限値が設定されています。この分類で香辛料は、重要性の低い食品のカテゴリーに分類されています。具体的な基準値は、付属書10で確認してください。

なお、大半の調味料に直接の関連はありませんが、食品取扱時の衛生に関する連邦内務省令(独語:HyV、仏語:OHyg(SR 817.024.1)は、食品を取り扱う際に注意すべき衛生上の要件について規定し、この中で、微生物とその毒素や代謝物の基準値についても規定しています。同省令では、付属書1で、食品のカテゴリー別に、リステリア・モノサイトゲネスやサルモネラ、黄色ブドウ球菌、クロノバクター属、大腸菌、ヒスタミン、シガ毒素などについて、その基準値を定めています。例えば、発酵した魚製品から製造された魚醤に対して、ヒスタミンの上限値が500mg/kgに設定されています。該当する食品のカテゴリーと具体的な基準値は、付属書1で確認することができます。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)(ドイツ語)

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

食品取扱時の衛生に関する連邦内務省令(独語:HyV、仏語OHyg)(SR 817.024.1)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 汚染物質(ドイツ語)

-

最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)の改正に関する説明文書(ドイツ語)

(140KB)

(140KB)

4. 食品添加物

調査時点:2025年1月

食品添加物

スイスでは、食品添加物に関しては、食品添加物に関する連邦内務省令(独語:ZuV、仏語:OAdd)(SR 817.022.31)によって、食品に許容される添加物とその利用要件などを規定しています。スイスにおいて食品添加物は、その機能別に合計27のカテゴリーに分類されますが、カテゴリー分類はEUと同じで、加工助剤や香料などは添加物には含まれません。

| 項目 | 機能の説明 |

|---|---|

| 甘味料 | 食品の甘味付けに利用、卓上甘味料として使用される物質 |

| 着色剤 | 食品を着色し、またはその色を回復させる物質 |

| 防腐剤 | 食品を微生物による腐敗から守り、その保存可能期間を延ばす、または病原性微生物の増殖から保護する物質 |

| 抗酸化剤 | 酸化による食品の劣化を防ぎ、その保存可能期間を延ばす物質 |

| キャリア・担体 | 食品添加物や甘味料、香料、酵素、栄養成分などを溶解、希釈、分散させるために使用する物質 |

| 酸味料 | 食品の酸味を増強・添加させる物質 |

| pH調整剤 | 食品の酸度またはアルカリ度を変更または制御する物質 |

| 凝結防止剤 | 食品の個々の粒子が互いに付着する傾向を減らす物質 |

| 消泡剤 | 泡立ちを防止、または減らす物質 |

| 増量剤 | 食品のエネルギー含有量に大きな影響を与えずに、食品の体積を増やす物質 |

| 乳化剤 | 食品中の油と水など、2つ以上の非混和性相の均一な混合物を構成または維持できる物質 |

| 乳化塩 | チーズに含まれるたんぱく質を分散した形に変え、これにより脂肪とその他の成分に均一な分布をもたらす物質 |

| 固化剤 | 果物や野菜の組織に硬さと鮮度を与える、または維持する物質。ゲル化剤との相互作用により、ゲルを形成または強化する物質 |

| 化学調味料 | 食品の本来の風味と味を増強させる物質 |

| 発泡剤 | 液体または固体の食品中で、気相を均一に分散させる物質 |

| ゲル化剤 | ゲルの形成により、食品に食感を与える物質 |

| 光沢材 | 食品の外面に塗布し、食品に光沢を与え、表面を保護する物質 |

| 保湿剤 | 周囲の乾燥の影響を補って、食品が乾燥するのを防ぐ物質 |

| 加工でん粉 | 物理的または酵素で加工し、アルカリ処理、酸処理、漂白処理などを施したでんぷん |

| 充填剤 | 食品を容器に入れる前、入れる時と同時、入れた後に食品の容器に注入する空気以外のガス |

| 噴射剤 | 食品を容器から外に出すために注入する、空気以外のガス |

| 膨張剤 | 気体を発生させて生地を膨らませる物質 |

| 金属イオン封鎖剤 | 金属イオンと化学鎖体を形成する物質 |

| 安定剤 | 食品の物理化学的状態を維持するための物質 |

| 増粘剤 | 食品の粘度を増加させる物質 |

| 小麦粉処理剤 | 乳化剤以外で、小麦粉や生地に加えて、焼き上がりの品質を向上させる物質 |

| コントラスト増強剤 | 果物や野菜の表面の一部を脱色した上で使用して、色を際立たせるための物質 |

スイスでは、ポジティブリスト制を採用しており、使用可能な添加物のリストは、同省令の付属書1aに記載されています。原則として、付属書1aに記載されている添加物のみ利用が可能です。また、食品の種類別に、利用可能な添加物の組み合わせとその上限値に関するリストが付属書3に記載されています。このリストで、調味料に使用可能な添加物とその上限値を確認することができます。調味料の場合、「12.2 ハーブ、調味料、混合調味料」と「12.3 酢と希酢酸」、「12.4 マスタード」、「12.6 ソース」の食品カテゴリーにおいて使用可能な添加物と許容含有量を確認することができます。また、同省令の付属書6では、着色料の添加が認められない食品のリストをまとめていますが、この中にはトマトベースのソース、香辛料と混合香辛料、ワインビネガーなどが含まれています。

使用可能な添加物については、科学的評価に基づき、そのリストが随時更新されますので注意が必要です。連邦内務省(EDI)は、スイスの最重要貿易相手であるEUの規制に合わせて、付属書のリストを随時改正しており、調査時点での最新の改正は、2024年5月29日に実施されています。なお、添加物に関する省令の第2条5項によって、EUで新たにその使用が認められた添加物については、スイスでもすぐに、新たな申請手続きなしでその使用が可能です。ただ、この自動規定により、EU側の改正がスイスの添加物に関する省令の付属書に反映されるまでには、時間差が生じることになります。

食品添加物のラベル表示は、原則として、前述の機能分類を表示したうえで、それに続けて個別名称またはE番号を表示する必要があります。

香料

香料については、添加物に関する連邦内務省令とは別に、食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)で、スイスでの使用要件などに関する規制が定められています。ここでも、ポジティブリスト制を採用し、使用可能な香料について同省令の付属書3に記載しています。さらに、付属書4で、禁止されている香料のリストと、特定の食品との組み合わせでの許容上限量についてのリストが公表されています。

香料のラベル表示は、ドイツ語の場合「Aroma/Aromen」(フランス語では「Arômes」)とするか、または、香料の詳細な名称あるいは香料の説明を表示します。ドイツ語で天然を意味する「natürlich」(フランス語では「naturel」)と表示するためには、同省令の第10条が定める要件を満たす必要があります。

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分の要件などに関しては、ビタミン・ミネラル成分およびその他の物質の食品への添加に関する連邦内務省令(独語:VZVM、仏語:OASM)(SR 817.022.32)で規定されています。同省令は、添加が認められるビタミンやミネラル成分とその一日当たりの摂取上限量を付属書1にポジティブリスト形式でまとめています。添加したビタミンやミネラル成分による栄養および健康表示に関する要件は、「6.ラベル表示」の項目を参照してください。

加工助剤

スイスでは、加工助剤は添加物には分類されず、食品の技術的加工と加工助剤に関する連邦内務省令(独語:VtVtH、仏語:OPAT)(SR 817.022.42)によって規制されています。同省令は、次のとおり規定しています:

- 食品の保存期間を延長するための生物学的、科学的、物理的工程の利用要件

- 食品の衛生的、微生物的な安全性を向上させるための工程の利用要件

- 食品における酵素と抽出溶媒の利用要件

同省令では、その付属書1で、食品の加工時に使用可能な抽出溶媒とその使用要件、食品や食品材料への残留上限値についてポジティブリスト形式で規定しています。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

食品添加物に関する連邦内務省令(独語;ZuV、仏語:OAdd)(SR 817.022.31)(ドイツ語)

-

食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)(ドイツ語)

-

食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令 附属書3(ドイツ語)

(865KB)

(865KB)

-

ビタミン・ミネラル成分およびその他の物質の食品への添加物に関する連邦内務省令(独語:VZVM、仏語:OASM)(SR 817.022.32)(ドイツ語)

-

食品の技術的加工と加工助剤に関する連邦内務省令(独語:VtVtH、仏語:OPAT)(SR 817 022.42)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 原材料と添加物(ドイツ語)

-

食品添加物に関する連邦内務省令の附属書改正(説明)(ドイツ語)

(156KB)

(156KB)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年1月

食品接触材料に関する規制

食品の包装材料に含まれる物質は、食品に移行する可能性があり、その結果、ヒトの健康を損なう恐れがあるため、スイスでは、食品用の容器や包装など、食品との接触が意図される材料と物品に対して、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)と食品接触材料と物品に関する連邦内務省令(SR 817.023.21)で、その要件などについて定めています。

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)は、食品接触材料に対する要件として、健康に危害を及ぼさず、技術的に回避できず、食品の許容できない組成変化を引き起こさず、官能特性(味や匂いなど)を劣化させない量に限り、物質の食品への直接的または間接的な移行を認めるとしています。また、食品接触材料は、適正製造規範(GMP)に基づいて生産することが求められます。

食品接触材料の要件の詳細は、食品接触材料と物品に関する連邦内務省令で規定され、食品への接触が意図される材料を、「金属または合金」、「プラスチック」、「再生プラスチック」、「セロファン」、「セラミック、ガラス、エナメルおよび類似材料」、「紙、段ボール」、「パラフィン、ワックス、着色料」、「シリコン」、「印刷用インキ」、「アクティブ・インテリジェント素材」、「ワニス、コーティング材」の区分に分類し、それぞれ、使用可能な物質や適合宣言書の提出などの要件を規定しています。プラスチックに関しては、付属書2で使用が認められる物質がポジティブリスト形式で示されています。

スイスは、EUとの貿易障壁を避け、スイスの規制をEU規制に整合させる目的で、随時省令などの改正を実施しています。調査時点で最新の改正は2024年11月13日に実施され、科学と技術の最新知見に合わせて、2025年1月1日からは付属書2の新リストが適用となっています。改正が比較的頻繁に行われるため、注意が必要です。

なお、ビスフェノールAの使用に関して欧州委員会は2024年12月19日、食品接触素材への使用を禁止することを決定しました。ビスフェノールAは、缶のコーティングなどに含まれ、そこから食品に移行する可能性があります。調査時点のスイスの規制では、乳幼児向けなどの例外を除き、その移行限界値の1キログラム当たり0.05ミリグラム(mg/kg)を超えないこととして禁止はされていませんが、今後EU規制に整合させる形で改正が行われる可能性もあるため注意が必要です。

容器包装のリサイクルと表示

スイスはEU加盟国ではないため、EUの容器包装に関する規制はスイスでは適用されません。EUとは対照的に、スイスには、容器包装材料や容器包装そのものに関する一般的な情報表示義務はなく、また、ガラス製の飲料容器を除き、使用した包装材料や包装物のリサイクルに対して、費用を負担する義務もありません。さらに、容器包装の正しい廃棄方法やリサイクルに関する法的な表示義務もありません。欧州で一般的な「グリーン・ドット」マークやその他の類似マークは、スイスへの輸入時に表示したままで問題はありませんが、スイス国内ではこうした表示は意味を持ちません。ただ、リサイクルシステムの統括組織であるスイス・リサイクル(Swiss Recycle)が、リサイクル可能な素材と廃棄に関するマークを提供しており、これを任意、無料で利用することが可能となっています。

スイス・リサイクルは、ペットボトルとプラスチックボトルの回収・リサイクルを実施していますが、すべてのプラスチック包装を対象とした回収・リサイクルシステムはスイスではまだ確立されていません。国レベルで統一したプラスチック回収・リサイクルの確立に向けた取り組みが、業界組織のRecyPacによって進められています。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

食品接触材料と物品に関する連邦内務省令(SR 817.023.21)(ドイツ語)

-

食品接触材料と物品に関する連邦内務省令附属書2(ドイツ語)

(374KB)

(374KB)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 食品接触材と成形品(ドイツ語)

-

食品接触材料と物品に関する連邦内務省令の改正に関する説明(ドイツ語)

-

欧州委員会プレスリリース「欧州委員会が食品接触材料へのビスフェノールAの禁止を決定」(2024年12月19日)(英語)

-

連邦環境局(英語:FOEN) 容器包装(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

6. ラベル表示

調査時点:2025年1月

ラベル表示義務

スイスでは食品のラベル表示に関する規制は、食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)(SR 817.022.16)により規定されています。包装済み食品をスイスに輸入する場合には、同省令の第3条に基づいて、次の項目を表示することが義務付けられます。内容量の表示義務に関しては、無包装および包装済み製品の数量表示に関する政令(独語:MeAV、仏語:ODqua)(SR 941.204)で別途規定されています。スイスでは、原産国と原材料の原産地について、EUよりも詳細な情報の記載が求められるため注意が必要です。

| 項目 | 補足説明 |

|---|---|

| 食品の名称 | 食品の名称は、法的に規定された名称で記載する必要があります。それがない場合は、慣習的な名称を使用し、これもない場合は、説明的な名称を使用します。ただし、食品の性質や種類、構成などから名称が明らかな場合は記載を省略できます。また、消費者の誤解を避けるため、食品の物理的状態または特別な加工(粉末、再冷凍やフリーズドライ、濃縮、燻製など)に関する情報を補足する必要があります。 |

| 原材料リスト |

原材料という言葉を含む見出しを付けたうえで、原則として、すべての原材料を重量順に記載することが求められます(添加物、香料を含む)。重量は、加工時点の重量を基準にします。食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なる順序での列挙も可能です。 食品の名称と原材料名が同一または明らかな場合は、例外となります。醸造酢で、1つの原材料のみから製造され、他の材料を一切添加していない場合、原材料リストの記載は必要ありません。 |

| アレルギーまたはその他の好ましくない反応を引き起こす可能性のある材料 | 原材料リストのうち、アレルギー物質については目立つように強調して表示する必要があります。アレルゲン表示が求められる原材料には、グルテンを含む穀物やナッツ類、大豆、ゴマ、マスタードなどがあり、付属書6に記載されています。 |

| 原材料の分量表示 |

以下の場合、原材料の分量表示(%)が必要となります: ・食品の名称に記載されている場合 ・食品の名称から消費者が通常その原材料を想起する場合 ・表示の中で、言葉や絵、図によって強調されている場合 ・商品を特徴付け、その名称や外観から混同される可能性がある他の製品と区別するために不可欠な場合(例:マヨネーズの油分) |

| 内容量 | 食品の名称と同じ視野に表示する必要があります。 |

| 賞味期限または消費期限 | すべての食品は賞味期限を表示する必要があります。微生物的観点から腐敗しやすい食品で、短期間でヒトの健康に危害を及ぼす可能性がある食品については、賞味期限の代わりに消費期限を表示することが求められます。賞味期限までの期間が3カ月よりも長い場合は、月と年、18カ月より長い場合は、年のみの表示でも構いません。酢や塩などには、賞味期限記載の義務はありません。 |

| 保存や使用方法に関する指示 | 特別な保存または使用条件が必要な食品については、これに関する表示が必要になります。開封後の適切な保存を可能にするため、該当する場合は、保存条件または日持ち期間の表示が求められます。 |

| 食品事業者の名称および所在地 | 食品事業者には、生産者や輸入者、販売者等が該当します。 |

| 食品の原産国 | 食品の原産国とは、その国内で完全に生産された、または十分に加工された国のことを指します。 |

| 食品内の量的に重要な原材料の原産地 | 最終製品における当該原材料の割合が重量の50%を超える場合や、製品の表示から原材料の原産地が該当しないと想定される場合には、原材料の原産地も表示する必要があります。 |

| 使用方法の指示 | 説明がないと適切な使用が難しいと考えられる場合に必要になります。 |

| 製造ロット番号 | 食品の包装に、製造ロット番号を表示する必要があります。Lで始まる表示となります。 |

| 栄養成分表示 |

原則すべての食品に対し栄養成分の表示が求められますが、付属書9に例外が規定されており、ハーブや香辛料とその調合品、醸造酢と食酢代用物などは栄養成分表示義務の例外となっています。 栄養成分表示では、最低限として、エネルギー量、脂肪、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、塩分の表示が義務付けられています(エネルギー量の単位はkJとkcal、それ以外はg表示)。表示はこの順番で、原則、ラベル表示と同面に表形式で記載しますが、スペースに制限がある場合は、列記も可能です。表示方法としては、100gまたは100ml当たりで表示します。加えて、一食当たりの栄養成分を表示することも可能です。 上記の義務表示に加えて、任意で、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、多価アルコール、食物繊維、でんぷん、一定量以上のビタミン・ミネラル分を表示できます。表の形式と表示の順番は付属書11で規定されています。 |

| 遺伝子組換え表示 | 遺伝子組換え製品はその旨を表示することが義務付けられます。 |

これらの義務的情報は、少なくとも1つの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)で、はっきりと見やすい位置に、読みやすくかつ取れないように表示する必要があります。ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同省令の第4条で次のとおり定められています。

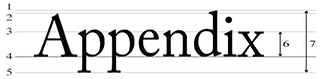

- 包装面の最大面積が80平方センチメートル以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上

- 包装面の最大面積が80平方センチメートル未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

また、同省例(LIV)の付属書2は、追加の表示が必要となる食品についても規定しています。たとえば、食品名称には、物理的な食品の状態または特別な処理(粉末、再冷凍、フリーズドライ、低温冷凍、濃縮、燻製など)について表示する必要があります。また、特定ガスで充填包装された食品に対して求められる表示要件や、甘味料を含む食品に求められる表示義務などが定められています。

内容量表示

包装済み食品の内容量表示の義務と要件に関しては、無包装および包装済み製品の数量表示に関する政令(独語:MeAV、仏語:ODqua)(SR 941.204)で規定されています。まず、重量の単位は、kgまたはgで表示します。表示の大きさについても規定があり、正味量が1,000グラムを超える場合は最低6mm、200~1,000グラムの場合は最低4mm、50~200グラムの場合は最低3mm、50 グラムより少ない場合は最低2mmの高さとしなければなりません。また、表示した内容量を下回る誤差の許容範囲については、次のとおり規定されています(10,000g以上は省略)。

| 正味内容量(gまたはml) | 内容量が不足する場合の誤差の許容範囲 | |

|---|---|---|

| 量に対する% | gまたはml | |

| 5–50 | 9 | – |

| 50–100 | – | 4.5 |

| 100–200 | 4.5 | – |

| 200–300 | – | 9 |

| 300–500 | 3 | – |

| 500–1000 | – | 15 |

| 1,000–10,000 | 1.5 | – |

任意で記載可能な表示

製造者が、法的に規制された記載事項に加えて、追加情報を記載することも可能ですが、その場合は、誤解を招くことのないようにする必要があります。例えば、グルテンフリーやラクトース(乳糖)フリー、ビーガン、ベジタリアン、減塩や減糖などの表示が可能ですが、表示によっては追加の要件が定められている場合があります。グルテンフリーについては、食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)(SR 817.022.16)に基づき、グルテン含有量が20mg/kg以下である場合に「glutenfrei(グルテンフリー)」の表示が可能です。

アレルギー物質表示

食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)の付属書6に基づいて次のアレルギー物質に対しては表示が義務付けられます:

- グルテンを含む穀物。具体的には小麦、スペルト小麦、コーラサン小麦、ライ麦、大麦、オート麦、またはそれらの交配種とその製品

- 甲殻類とその製品

- 卵とその製品

- 魚とその製品

- ピーナツとその製品

- 大豆とその製品

- 牛乳とその製品

- ナッツ類とその製品

- セロリとその製品

- マスタードとその製品

- ゴマとその製品

- 濃度が10mg/kgまたは1リットルを超える二酸化硫黄または亜硫酸塩

- ルピナス(マメ科植物)とその製品

- 軟体動物とその製品

原材料表示に関する規定

- 食品添加物と食品酵素については、原則、機能分類を表示したうえで、食品添加物についてはそれに続けて個別名称またはE番号を原材料リストに表示する必要があります。ただし、最終製品で技術的に効力を持たない場合や、加工助剤として使用される場合などは例外となります。香料については、例えばドイツ語の場合「香料(Aroma/Aromen)」と記載するか、より正確な名称または香料の説明を記載します。天然を意味する「natürlich」と表示するためには、食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)の第10条が定める要件を満たす必要があります。

- 複合原材料については、その原材料を重量の重いものから順に、複合原材料のすぐ後に括弧を付して記載する場合には、原材料リスト内に複合原材料として記載することができます。その際、添加物については、最終製品で技術的な効力を持つ場合にのみ記載する必要があります。また、複合原材料の構成がほかの規制で規定されていて、その割合が最終製品の2%に満たない場合や、香辛料またはハーブの混合から成る混合原材料の割合が製品の2%に満たない場合には、一部の例外を除き、原材料リストの表示の必要はありません。

- 技術的に製造されたナノ材料のかたちで存在する原材料は、括弧書きで「Nano(ナノ)」と表示する必要があります。

- すべての香辛料は、食品に占める重量割合が2%以下の場合、ドイツ語を例にすると「香辛料(Gewürze)」または「混合香辛料(Gewürzmischung)」と一括りにまとめて表示することができます。また、香辛料またはハーブの混合で、重量割合にほぼ差がない場合には、原材料リストに「重量の割合が入れ替わる可能性がある」と表示したうえで、重量順と異なる順に表示することができます。

- 調合した植物油の場合は、オリーブオイルを除き、一括りにまとめて「植物油」と表示することが可能ですが、そのすぐ後に、植物の原材料を示すリストを表示する必要があります。そのうえで「重量の割合が入れ替わる可能性がある」との表記を利用することが可能です。その場合、原材料リストに表示する順番は、植物油の合計の重量を基にします。

栄養と健康に関する表示

食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)(SR 817.022.16)は、栄養と健康関連の表示についても規定しています。栄養と健康に関する表示には、分かり易い表示が求められます。原則として、同省令の付属書13(栄養関連)と付属書14(健康関連)のポジティブリストに記載された表現のみが表示可能です。ここで認められている以外の表示をする場合には、公用語または英語で、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)に申請し、認可を受ける必要があります。例えば、栄養関連で「減塩(Natriumarmまたはkochsalzarm)」と表示するには、同省令が規定する要件を満たす必要があります。

遺伝子組換え表示

スイスでは、食品・日用品に関する政令(独語:LGV,仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)および遺伝子組換え食品に関する内務省令(独語:VGVL、仏語:ODAIGM)(SR 817.022.51)により、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)の認可を受けた遺伝子組換え作物(GMO)製品(GMOとそれを含む、またはGMOを原料とする食品)のみの流通が認められています。食品への利用が認められているGMO製品は、GMO製品の認可リストで確認でき、ここには、とうもろこしや大豆などが含まれます。また、一部のGMO製品については、その意図せざる混入について、材料に占める含有率が質量比で0.5%を超えないことや、科学的知見で健康への被害を除外できる場合などを条件に、認可なしに食品への少量の含有が許容されます。許容の対象となるGMO作物は、付属書2の許容材料リストにまとめられており、ここにはとうもろこし26品種、菜種4品種、大豆17品種などが含まれます。さらに、同省令(独語:VGVL、仏語:ODAlGM)は、FSVOの認可なしにスイスで流通可能な外国産のGMO製品について、同省令の付属書3にポジティブリスト形式で規定しています。

すべての遺伝子組換え食品(添加物を含む)には、それを示す表示が義務付けられます。遺伝子組換えの表示は、原材料リストの該当する材料の直後、原材料リストがない場合は食品名称の直後に括弧書きで、遺伝子組換え(ドイツ語の場合gentechnisch verändert)または遺伝子的変異(genetisch verändert)である旨を記載します。ただし、遺伝子組換え材料の占める割合が0.9%未満で、適切な措置を講じても避けることのできない意図せざる混入の場合は、表示義務の対象外となります。なお、複数の材料や物質に対して表示する場合、これらの表示は、最低でも原材料リストと同じ大きさのフォントで表示されていることを条件に、原材料リストの脚注に表示することが可能です。GMOの表示については、詳細な規定があるため注意が必要です。

有機表示

有機食品の表示に関し、スイス国内の統一ラベルはありません。有機食品の表示に関する規制については、「その他」の「有機食品の認証と表示」の項目を参照してください。

新規食品に関する表示

新規食品に関する内務省令(SR 817.022.2)において、新規食品を流通するための規制が定められています。新規食品を利用するには、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)から認可を受ける必要があります。基本的に、新規食品は、伝統的新規食品と新規食品に分類されます。伝統的新規食品とは、スイスとEU以外で、伝統的に食されてきた食品を指し、簡易的な認可プロセスの対象となります。それ以外の新規食品については、食品安全の観点から複雑な認可プロセスが必要となります。ただ、同省令の付属書に掲載された新規食品については、認可申請なしに流通させることが可能です。原材料として新規食品を使用する場合には、同省令の定める表示要件に従う必要があります。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)(SR 817.022.16)(ドイツ語)

-

無包装および包装済み製品の数量表示に関する政令(独語:MeAV、仏語:ODqua)(SR 941.204)(ドイツ語)

-

食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)(ドイツ語)

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

遺伝子組換え食品に関する連邦内務省規令(独語:VGVL、仏語:ODAlGM)(SR 817.022.51)(ドイツ語)

-

新規食品に関する連邦内務省令(SR 817.022.2)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 食品の表示(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 栄養と健康関連表示(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 遺伝子組換え生物(GVO)の認可(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 遺伝子組換え生物(GVO)の表示(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) GMO製品の認可リスト(ドイツ語)

(232KB)

(232KB)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 新規食品の認可(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

7. その他

調査時点:2025年1月

EUとスイス間の共通食品安全圏の創設へ

スイスとEUは2024年12月20日、相互関係を進化・拡張する包括的なパッケージ措置に合意したことを発表しました。この新協定では、食品安全に関して、フードチェーン全体におよぶ共通食品安全圏の創設に合意しています。農業協定の追加議定書により、協定の適用対象範囲が、フードチェーン全体に拡大されます。これにより、スイスは、欧州食品安全局(EFSA)やEU食品・飼料警告システム(RASFF:Rapid Alert System for Food and Feed)にアクセスできるようになるほか、EUの農薬認可システムに新たに統合されるなど、今後EUとの整合がさらに進む予定です。一方で、例えば、スイスの方が厳格な遺伝子組換え作物(GMO)の分野では、互いに異なる規制を維持することで合意しています。また、食品のラベル表示に関し、スイスで販売される食品に対する原産国表示義務は維持されることになります。

スイスでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年1月

スイスの規制において、調味料の輸入に際して、一般に、輸入許可や輸入ライセンス、商品登録等の要件は定められていません。

ただし、動物性製品の展示会用の商品見本または研究や分析用サンプルの輸入については、これらがEUの輸入条件を満たさない場合、連邦食品安全・獣医局の許可を必要とします。同局が認可で指定する空港経由でのみ輸入が認められ、ヒトの消費は禁じられています。また、使用後は輸出国に再輸出するか一定のルールに従って廃棄処分することが求められます。商品見本とサンプルの輸入許可の申請にかかる費用は60スイスフラン(CHF)です。

また、電子通関申告を行う者は、事業者番号であるUIDナンバー(Unique business Identification number)の取得が必要になります。詳細は「2.輸入通関手続き」の「通関方法」の項目を参照してください。

輸入業者の州当局への登録

スイスに食品を輸入する者は、管轄の州(カントン)当局への事業登録が必要となります。これは食品取扱事業者全般に対する要件として、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)の第20条に定められるもので、また、第73条で国内の食品安全性責任者の任命を伴います。詳しくは「4.販売許可手続き」の「食品取扱事業者の登録義務」の項を参照してください。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦統計局(Federal Statistical Office)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)(SR 916.443.10)(ドイツ語)

-

連邦食品安全・獣医局手数料政令(SR 916.472)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 認可・通知が必要な食品事業(ドイツ語)

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年1月

スイスにおける通関に必要な一般的な提出書類は、関税政令(独語:ZV、仏語:OD)(SR 631.01)第80条に規定されています。主な必要書類は次のとおりです。

- 通関申告書(電子化システムで申告書を提出)

- 船荷証券(B/L)または航空運送状(Air Waybill)

- インボイス(商業送り状)

- 納品書

- パッキングリスト(梱包明細書)

- 重量明細書

- 原産地証明書

国境検疫の対象となる動物性製品・混合食品の検疫については、「第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語;EDAV-DS-EDI、仏語:ITE-PT-DFI)」(SR 916.443.106)の第6条に基づき、EUの規制に従うことになっています。

混合食品の輸入に必要な書類

HSコード2103に分類される一部の調味料は混合食品規制の対象となる可能性があります。日本からスイスに輸入する調味料が混合食品に該当する場合は、原則、国境獣医管理(検疫)の対象となり、次の書類が必要となります。検疫の対象および免除となる混合食品については、「3.輸入時の検査・検疫」の「検査・検疫」の項を参照してください。

- 共通衛生入域文書(CHED:Common Healthy Entry Document)

- 公的証明書(Official Certificate):衛生証明書または輸出検疫証明書

- 自己宣誓書(Private Attestation)

共通衛生入域⽂書(CHED)は、スイスとEUの国境管理所での貨物申告で使われ、検査の結果とそれに基づく国境獣医サービスの措置決定が記録されます。CHEDは輸入者が作成し、検疫が完了したことを示す証拠としてCHEDに記載された仕向国まで添付します。

混合食品は、温度管理が必要なものかどうかと原材料に肉製品を含むかどうかによって次の3つに分類され、輸出する製品がカテゴリー1またはカテゴリー2に分類される場合は公的証明書の添付が求められます。

- カテゴリー1:温度管理が必要なもの

- カテゴリー2:温度管理が不要で、かつ原材料に肉製品(または初乳)を含むもの

- カテゴリー3:温度管理が不要で、かつ原材料に肉製品(または初乳)以外の動物性加工済原料を含むもの(カテゴリー2の混合食品以外のもの)

「肉製品」には、エキスや肉濃縮物、肉粉を含みますが、肉を原料とするゼラチン、コラーゲン、高度精製製品は含みません。またEU法では「肉製品」と並んで「初乳」にも言及されていますが、日本では、厚生労働省の省令により分娩後5日以内の乳は搾取してはならないことが定められていることから、公的証明書に関する農林水産省の資料には含まれていません。

公的証明書は、混合食品に用いる動物性加工済原料の種類に応じて、農林水産省輸出・国際局(水産製品のみを含む混合食品)が発行する衛生証明書と、動物検疫所(肉製品・乳製品・卵製品を含む混合食品)が発行する輸出検疫証明書の2種類があります。輸出者は、混合食品の輸出に当たり、これらの証明書の原本を当該製品に添付して輸出します。これらの証明書の様式は、EUの実施規則(EU)2020/2235の付属書(Annex)3 Chapter 50に「Model COMP」として掲載されているものです。

| 輸出する混合食品の種類 | 必要な証明書 | 申請先・発行者 |

|---|---|---|

| 「カテゴリー1:温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、動物性加工済原料として水産製品のみを使用しているもの | 衛生証明書 |

農林水産省 輸出・国際局 |

| 「カテゴリー1:温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、水産製品以外の動物性加工済原料を含むもの および 「カテゴリー2:温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの」に該当する混合食品 | 輸出検疫証明書 |

農林水産省 動物検疫所 |

より詳細な条件や証明書の発行申請の方法は、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」など農林水産省がウェブサイトに掲載している各種資料を参照してください。

カテゴリー3の場合は、輸入者が自己宣誓書を作成し、EU当局に提出する必要があるため、当該混合食品の製造事業者などは、輸入者から求められた情報を提供することになります。自己宣誓書の様式は、実施規則(EU)2020/2235の付属書(Annex)Vに掲載されています。委任規則(EU)2021/630によって国境での検疫が免除されている混合食品については、上市時に製品に自己宣誓書を添付します。

前述の公的証明書は、TRACESシステムを通じて、国境獣医サービスに事前通知する必要があります。動物性製品や混合製品の場合、航空機到着4時間前までにTRACEシステムに関係書類を登録していなければなりません。調味料に関しても、混合製品が含まれていれば、検疫が免除される一部の例外(だし入りしょうゆとだし入りみそ)を除き、同様です。仕向国の施設、輸入者、申告対象者、また該当する場合、貨物運送業者は、TRACES に登録されている必要があります。登録は、仕向国の企業、輸入者、貨物運送業者は国内の管轄の州(カントン)当局に、申告者は連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)に登録します。各州の当局のリストは、スイス州化学者協会のウェブサイトで確認することができます。

このほか、有機食品の場合は、輸入通関前に検査証明書(COI)をTRACESに登録しておく必要があります。詳しくは「食品関連の規制」の「その他」の中の「有機食品の認証と表示」の項目を参照してください。

通関方法

管轄機関と電子通関申告

スイスにおける通関を管轄するのは連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)です。

通関申告は、原則、電子申請が必要で、電子申告プラットフォーム「e-dec」を通じて行います。使用言語はドイツ語、フランス語、イタリア語のみとなります。輸入については現在、「e-dec Import」と「e-dec web」との2つのプラットフォームがあります。B2Bインターフェースの「e-dec Import」はサービスプロバイダーへのライセンス料もしくは自社開発の費用が発生しますが、「e-dec web」はオンラインでの登録を要せず無料で使用できます。

このほか、次の条件をすべて満たす少額・少量の貨物で、関税法以外のほか法令手続きや認可義務の対象ではない品目については、別途e-dec Easyというシステムを利用し簡易税関申告を行うことができます。これらの条件を満たさない製品は、e-dec Importもしくはe-dec webを使用しなければならないほか、付加価値税の繰り延べができないなどの制約があります。

- 輸入関税額(付加価値税を除く)が5スイスフラン(CHF)以下

- 付加価値税額が1,000スイスフラン以下

- 総重量(包装や緩衝材を含む)が1,000kg以下

e-dec Importまたはe-dec webを用いた電子通関申告には、事業者番号であるUIDナンバー(Unique business Identification number)が必要になります。UIDナンバーは、スイス国内で事業登録や付加価値税(VAT)登録を行うと自動的に割り当てられますが、連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)のウェブサイトからもオンラインで申請できます。記入内容は、社名、住所、担当者連絡先、使用を希望する言語の選択(ドイツ語、フランス語、イタリア語)、申請理由になります。UID番号が発行後、FOCBSの「税関顧客管理(独語:ZKV、仏語:GCD)」のウェブサイトでUID登録を完了させます。

通関に必要な関係書類の提出は、e-decの別のアプリケーション(e-accompanying document)を使って電子的に行うことができます(英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語)。文書のアップロードにはe-dec Importで申告した貨物の税関申告番号とUIDナンバーが必要です。

なお、e-decシステムは2023年6月以降、段階的に新たなシステム「Passar」への移行が進められています。輸入のモジュール(E-dec Import)については、2026年第2四半期にPasserの試験的運用と並行運用が始まり、2027年3月末までにPassarへの完全移行を終える計画です。従来の「税関顧客管理」のシステムは順次廃止され、E-dec Importの利用者は新たに「ePortal」に登録し直すよう促されます。なお、トランジットについては、2024年5月1日から、従来のNCTS(New Computerised Transit System) ITシステムからPasserに移行済みで、輸出についても2025年末までにe-dec ExportからPassarに移行する予定です。

通関時に、動物・動物性製品(混合食品を含む)の輸入貨物に対して連邦食品安全・獣医局の国境獣医サービス(BVS:Border Veterinary Service)による検査が行われる場合は、手数料が発生します。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」の「検査・検疫手数料」の項を参照してください。

関連リンク

- 関連省庁

-

農林水産省

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦統計局(Federal Statistical Office)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

関税政令(独語:ZV、仏語:OD)(SR 631.01)

-

関税政令 (独語:ZV、仏語:OD)(SR 631.01)附属書第80条添付文書(ドイツ語)

-

第三国貿易における動物・動物製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)(SR 916.443.106)(ドイツ語)

-

欧州委員会実施規則(EU)2020/2235(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2021/630(英語)

- その他参考情報

-

農林水産省 EUにおける新たな混合食品規制への対応について

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)Taresの注釈「獣医関連法・動物種保護(輸入)」(2025年1月)

(137 KB)

(137 KB)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)輸入データベースImport (query)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS) スイスへの輸入(輸入チェックリスト)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦統計局(Federal Statistical Office) UIDナンバーについて(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS) UIDナンバーの申請・登録(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

英語は説明のみ。実際の申請はドイツ語、フランス語、イタリア語。 -

e-dec Import(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

e-dec web(説明)(ドイツ語)

-

e-dec web(ドイツ語)

-

e-dec Easy(説明)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

e-accompanying document(アプリケーション)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

e-accompanying document(説明とマニュアル)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

Passarシステム(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

ePortal(登録方法説明)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年1月

検査・検疫の対象

スイスへの動物・動物性製品の輸入条件は原則、EUの統一輸入条件が適用され、連邦内務省が該当するEU法を指定します。スイスにおいて、第三国からの動物・動物性製品の輸入に適用されるEU法は「第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)」(SR 916.443.106)付属書1に掲載されています。

連邦内務省は衛生証明書で衛生面の追加的な保証を提供すべき動物・動物性製品を指定する権限を持ちます。追加的保証は、EUのルールに基づきスイスが動物疾病に対し「清浄ステータス」を認定されている場合にのみ要求できます。EUで統一輸入条件の定めがない動物・動物性製品については、連邦食品安全・獣医局が定めることができるほか、一定の動物疾病や食品衛生のリスクが高まっている場合は同局が追加条件や輸入禁止の措置を導入することができます。

混合食品

混合食品(植物性原料と動物性加工済原料の両方を含有する食品)は、動物・動物性製品と同様、国境獣医検査の義務の対象となります。第三国からスイスに直接輸入する場合、国境獣医検査の対象となる貨物は空輸のみが可能で、これらの検査を行える国境管理所(BCP)はチューリッヒ空港とジュネーブ空港が指定されています。国境獣医検査は連邦食品安全・獣医局の国際部・第三国輸入課(International Affairs Division - Import from Third Countries sector)がその責務を担っています。

輸入の際に貨物の国境獣医検査が必要な動物・動物性製品(混合食品を含む)は、「第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)」(SR 916.443.106)に定められています。同省令により、スイスのルールは、EUの欧州委員会委任規則 (EU) 2019/2122に依拠し、国境管理所の公的管理(検疫)は、公的管理の対象となる製品カテゴリーのリスト(欧州委員会実施規則 (EU) 2021/632)と対象外となる製品カテゴリーのリスト(欧州委員会委任規則 (EU) 2021/630)に従って実施されます。リスクが低い特定の混合食品は国境獣医検査の義務が免除されます。調味料の場合は次のとおりです。

- 公的管理の対象(実施規則 (EU) 2021/632 Chapter 21):

HSコード2103(ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード)に該当する調味料で、動物性原料を含むもの。ソーセージ、肉、内臓、血液、昆虫、魚類・甲殻類、軟体動物・その他の水生無脊椎動物、またはこれらの組み合わせを重量比で20%以上含む調製品は、混合食品ではなくHSコード16項に分類されます。 - 公的管理の対象外(委任規則 (EU) 2021/630 Annex):

HSコード2103に含まれるみそおよびしょうゆのうち、だし入りみそ(少量の魚のだしを含むみそ)とだし入りしょうゆ(少量の魚のだしを含むしょうゆ)。

だし入りみそとだし入りしょうゆのように、混合食品が公的管理の対象外となるには、初乳を使った製品や肉製品を含まず、輸送や保存で温度管理を必要としない混合製品で、一定の条件を満たしている必要があります。ゼラチン、コラーゲン、欧州議会・理事会規則(EC)853/2004の付属書(Annex)III Section XVIに規定される高度精製製品(コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、食品添加物としてEUで認可されているアミノ酸や食品香料など)は「肉製品」に該当しませんが、家禽由来および魚介類由来のゼラチンとコラーゲンについては、その生産に使われる処理済み原材料がEUへの輸入が認可された第三国リスト(欧州委員会委任規則(EU)2022/2292の付属書(Annex)XIIIおよび付属書(Annex)IX)に掲載されていなければなりません。また、混合食品中の乳製品および卵製品も、欧州委員会委任規則(EU)2020/692第163条(1)の要件を満たしている必要があります。そのうえで、当該混合食品が食用であることが明記されていること、安全に包装または密封されていること、公的管理の対象外となる品目のリスト(委任規則 (EU) 2021/630の付属書(Annex))に掲載されていることといった一般的な要件があります。

これらのすべての基準を満たしていれば、混合食品は国境獣医検査義務が免除され、通関時点では特定の証明書や添付文書は必要ありません。ただし、これらの混合食品についても、リスクに応じて適宜、公的管理は行われ、上市の際には、自己宣誓書を添付することが求められています。

事業者が取り扱っている製品が混合食品かどうか不明な場合は、連邦食品安全・獣医局の第三国輸入課または国境管理所の判断になります。連邦食品安全・獣医局へのコンタクトフォームやメール、もしくは現地の輸入者などを通じてなどして国境管理所に確認してください。

なお、スイスの関税データベースTaresでは、国や品目を選ぶと、国境獣医検査を受ける必要がある品目は「VBC(Border veterinary control)」と注記が表示されるほか、おおまかな輸入条件も表示されます。例えば、「しょうゆ(遺伝子組換え大豆を使わない)」(スイス関税番号2103.1000)の場合、関税・VATに追加で徴収される「追加料金」の項に「VBC」の注記が表示され、「除外条件を満たす製品を除き、動物性成分を含む場合は認可空港経由の空輸による輸入」と表示されます。また、「動物性成分を含む場合、除外条件を満たす製品を除き、共通衛生入域文書(CHED)、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)認可もしくは衛生証明が必要」である旨が表示されます。

また、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)の輸入データベース(Import (query))でも、スイスの輸入条件の概要を調べることができます。こちらは品目ごとに確認できるものではありませんが、日本からスイスへの混合食品の輸入条件を閲覧するには、ドロップダウンリストから「Origin」=Third countries(仕出国=第三国)、「Category」=Foodstuffs(品目区分=食品)、「Group」=Food of animal origin(品目グループ=動物性製品)の中から「Composite foods」(混合食品)を選ぶと、概要が示されます。

国境獣医検査(動物検疫)

国境獣医検査の対象となる貨物の輸入は、各貨物に対して、国境管理所で国境獣医サービス(BVS:Border Veterinary Service)により検査が行われます。これは、貨物検査前のデータ確認(出荷元施設、出荷先施設、既知の問題の確認)と貨物検査で、貨物検査の内容は、a) 文書検査(衛生証明書など必要書類と認可が完全かつ正確であるかどうかの確認)、b) 同一性検査(提出書類の情報が荷物の内容物およびラベルと一致しているかどうかの目視確認)、c) 現物検査(包装、輸送容器、輸送手段、ラベル、動物性製品の場合は温度とpH値の確認、場合によってはサンプル採取および試験所における検査)の3段階により行われます。国境獣医サービスは検査後すぐに、検査結果と指示された措置をTRACES 経由で 共通衛生入域文書(CHED)に入力します。サンプル検査の結果は、入手可能になり次第 CHEDに入力されます。貨物がリリースされると、国境獣医サービスは登録義務の対象者に通知します。衛生証明書は、国境獣医サービスで紙または電子形式で保管されます。

なお、スイス・EU国境における動物検疫は2009年に撤廃されており、EUの国境管理所は加盟国経由で第三国からスイス向けに輸入される貨物の検査を行える一方で、スイス側ではチューリッヒ空港とジュネーブ空港の国境獣医サービスがスイスおよびEU加盟国向けの第三国貨物の検査を行っています。国境獣医検査は通常、EUとスイスの共通獣医検疫地域(Common Veterinary Area)に最初に入域する際に行われるため、日本からEU経由でスイスに輸入する際はEUの国境管理所で検査を受けることができます。EU加盟国で指定された国境管理所と対象品目のリストは、欧州委員会のウェブサイトから確認することができます。

検査・検疫手数料

動物・動物性製品(混合食品を含む)の輸入貨物に対する連邦食品安全・獣医局(ジュネーブ空港およびチューリッヒ空港)の国境獣医サービスによる検査手数料(調査時点)は次のとおりで、貨物当たりの総重量によって88スイスフラン(CHF)から最大676スイスフランとなっています。この手数料は連邦食品安全・獣医局手数料政令に定められますが、関税データベースTaresで特定品目について調べると、関税額などの情報とともに表示されます。

| 最大6トンまでの貨物: | 88.00CHF (一律) |

|---|---|

| 6トン超46トン以下の貨物: | 上記に追加で1トンあたり14.70CHF(100kg毎1.47CHFで計算) |

| 46トン超の貨物: | 676.00CHF(一律) |

この金額はEUへのトランジットの場合も同じで、第三国から第三国へのトランジットでスイスを経由する場合は、1貨物当たり48 スイスフランと検査官1名の検査所要時間15分当たり32 スイスフランが課されます。

なお、動物・動物性製品の輸入(およびトランジット)で事前通知を行わなかった場合、150スイスフランが追加で徴収されます。食品の衛生状態が保たれていない場合や、衛生証明書や共通衛生入域文書(CHED)の内容の不備など、「第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)」を遵守していないとみなされる場合は、当該貨物の処置(差押え、拒否、処理・加工・その他の是正措置、没収)に対して120 スイスフランが徴収されます。

植物性食品の検疫

スイスでは、EUと同様、第三国から輸入される一部の植物性食品が高リスクとみなされ、公的管理を一時的に強化しています。EUの実施規則(EU)2019/1793に沿って、残留農薬やカビ毒(マイコトキシン)、病原性微生物が検出された特定国からの特定品目に対して輸入手続きや検疫を強化するもので、調査時点で日本を原産とする食品は対象となっていませんが、その他の国の製品では管理強化の対象となっている調味料や香辛料などがあり、留意が必要です。随時更新される対象品目・国のリストは、欧州委員会実施規則(EU)2019/1793の付属書(Annex)IおよびIIで確認することができます。

この規制は食品法の実施に関する政令(独語:LMVV、仏語:OELDAl)(SR 817.042)に定められ、チューリッヒ空港およびジュネーブ空港で実施されています。これらの製品を輸入するには、TRACESシステムを使った事前申告が必要です。実施規則(EU)2019/1793の付属書(Annex)Iに掲載されたものについては、輸出国で実施した貨物サンプリング・分析の結果の添付などが求められます。付属書(Annex)IIに掲載される食品の各貨物には、輸入時に付属書(Annex)IVに定める様式に従った公的証明書が必要になります。これは、原産国である第三国の管轄当局が発行したもの、出荷国が原産国と異なる場合は出荷国の管轄当局が発行したものとなります。

検疫では、これらの製品は、文書検査、同一性検査、現物検査に加え、一定頻度でサンプル採取が行われ、その結果に応じて国境管理所が措置を決定します。分析された食品が食品関連法に適合していれば輸入が許可され、通関手続きを続行することができますが、非適合品は返品または廃棄処分となります。付属書(Annex)IおよびIIに掲載される製品を輸入する場合、手数料がかかります。手数料(最大額)は、文書検査100スイスフラン、現物検査1回当たり4,000スイスフラン、サンプル採取1件当たり200スイスフラン、サンプル検査1件当たり6,000スイスフランなどと定められています。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する政令(独語:EDAV-DS、仏語:OITE-PT)(SR 916.443.10)(ドイツ語)

-

第三国貿易における動物・動物性製品の輸入、トランジット、輸出に関する連邦内務省令(独語:EDAV-DS-EDI、仏語:OITE-PT-DFI)(SR 916.443.106)(ドイツ語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2019/2122(英語)

-

欧州委員会実施規則 (EU) 2021/632(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2021/630(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2022/2292(英語)

-

欧州委員会委任規則(EU)2020/692(英語)

-

欧州委員会実施規則(EU)2021/405(英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)手数料政令(SR 916.472)(ドイツ語)

-

食品法の実施に関する政令(独語:LMVV、仏語:OELDAl)(SR 817.042)(ドイツ語)

-

欧州委員会実施規則(EU)2019/1793(英語)

- その他参考情報

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 第三国からの輸入(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)輸入データベースImport (query)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 国境獣医サービス(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) コンタクトフォーム(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

関税データベースTares (ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- ジェトロ 調味料の輸入規制、輸入手続き(EUでの輸入手続き)

-

欧州委員会 動物・動物性製品の検査を行えるEU加盟国の国境管理所(英語)

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)Taresの注釈「獣医関連法・動物種保護(輸入)」(2025年1月)

(99KB) / (英語)

(99KB) / (英語) (138KB)

(138KB)

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO) 特定の植物性食品の国境管理強化(ドイツ語)

-

欧州委員会 非動物性製品の輸入に対する公的管理(英語)

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年1月

食品取扱事業者の届出義務

食品を取り扱う事業者はその事業内容を管轄の州(カントン)当局に届け出なければならないことが食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)に定められています。食品取扱事業者には食品の販売(バザールや学園祭などの小規模な販売を除く)のほか、生産、輸入、輸出、加工、処理、保存、輸送、ラベル付け、広告、配達なども含まれます。食品安全性に影響を及ぼすような事業内容の重要な変更や事業閉鎖も報告しなければなりません。

食品取扱事業者には、連邦食品法(英語:FSA)(SR.817.0)および食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)の「自己管理」の原則に基づき、食品安全責任者のスイス国内での任命、GHPおよびGMP要件の順守、HACCPシステムもしくはHACCP原則の導入の義務、サンプル採取・分析による自己管理義務を確認する食品安全性責任者の義務、トレーサビリティの確保などが求められます。

動物性製品の取扱事業者の認可

動物性製品の製造、加工、処理、保管、販売を行う事業者は、原則、管轄の州当局の認可を要します。当該活動に適用される食品関連法の要件をすべて満たしている場合、認可が付与されます。ただし、直接消費者だけに販売する場合など、次の事業者は対象外とされています。この認可制度はEUへの輸出と関連しており、動物性製品の生産について認可を受けた企業は、EUに輸出することができます。

- 一次生産の分野でのみ事業を行う事業者

- 輸送活動だけを行う事業者

- 温度管理の不要な動物性食品の保管だけを行う事業者

- 動物性食品を直接消費者だけに販売する小売事業者

- 動物性食品をほかの食品事業者に供給する小売事業者で、これらの食品を事前に保管または輸送するだけの場合

- 動物性食品をほかの小売事業者に供給する小売事業者で、これが地域レベルでの付随的な活動で限られた規模の場合

- 混合食品(植物性製品と、肉製品、ゼラチン、コラーゲン、加工済みの胃・膀胱・腸、獣脂、動物性脂肪、加工魚介類、乳製品、または卵製品の両方を含む食品)の製造、加工、処理、保管、または供給だけを行う事業者

- 養蜂製品(はちみつ、蜜蝋、ローヤルゼリー、プロポリス、花粉、これらの加工品)の生産、加工、処理、保管、または供給だけを行う事業者

食品事業者の届出および認可の申請書の様式や提出方法(オンライン、Eメール、郵送など)は州によって異なるため、食品安全を所管する各州当局のウェブサイトを参照してください。各州の当局のリストは、スイス州化学者協会のウェブサイトで確認することができます。例えばジュネーブ州の管轄は、州保健局(OCS)の消費者・獣医問題サービス(SCAV)、チューリッヒ州では州立研究所(Cantonal Laboratory Zurich)となります。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)(ドイツ語)

-

連邦食品法(FSA)(SR 817.0)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- その他参考情報

-

スイス州化学者協会(各州の管轄当局へのリンク)(ドイツ語)

-

ジュネーブ州保健局(OCS)消費者・獣医問題サービス(SCAV) 食品事業者の登録申請を含む食品の製造・販売・輸出入に関する事業者向け情報(フランス語)

-

チューリッヒ州立研究所(Cantonal Laboratory Zurich) 食品事業者の登録義務および動物性製品取扱事業者の認可要件

5. その他

調査時点:2025年1月

なし

スイス内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年1月

スイスは、輸入品に対する関税を、関税法(独語:ZG、仏語:LD)(SR 631.0)および関税率法(英語:CTA)(SR 632.10)によって規定しています。輸入関税を特定するには、関税番号を把握する必要があります。スイスの関税番号は、6桁のHSコード分類に加え、下2桁の下部分類を合わせた8桁で構成されます。その下に3桁の統計コードが続く場合があります。調味料の輸入時に適用される関税率は、輸入する品目によって異なります。関税番号と関税率は、関税データベースTaresで確認することができます。

2009年2月から、日本・スイス経済連携協定(JSFTEPA)が適用されており、同協定適用による調味料の関税は、非課税となります。日本・スイス経済連携協定(JSFTEPA)の特恵関税の適用を受けるには、原産地証明書の提出が必要です。原産地証明書に関する詳細は、税関およびジェトロのウェブサイトや、「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の「原産地証明書(日スイスEPA)」の項を参照してください。

| 関税番号/品目 | 関税率(従量税) | |

|---|---|---|

| 通常 | EPA適用 | |

| 0904.1200:ペッパー:破砕し又は粉砕したもの | 7.50 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 0904.2200:とうがらし属またはピメンタ属の果実:破砕し又は粉砕したもの | 7.50 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 0909.2200:コリアンダーの果実:破砕し又は粉砕したもの | 2.50 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 0910.1200 : しょうが:破砕し又は粉砕したもの | 3.75 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 0910.2000 : サフラン | 68.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 0910.3000 : うこん | 5.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 2103.1000:しょうゆ | 35.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 2103.2000:トマトケチャップ、その他のトマトソース | 35.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 2103.3018:マスタードの粉およびミール | 4.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 2103.9000:その他のもの | 35.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

| 2209.0000:食酢および酢酸から得た食酢代用物 | 21.00 CHF/100kg | 非課税(0.00) |

なお、輸入品は原則、総重量(商品の正味重量+包装、緩衝材などの風袋重量)100kg当たりを基準に課税されますが、包装や緩衝材によって十分な輸送保護が施されていない場合は、正味重量に風袋重量分を加算したうえで課税されます。この風袋重量加算の適用対象となる関税番号(HSコード)は、風袋重量政令(SR 632.13)で規定されています。例えば、食酢の場合、風袋重量加算は10%に設定されています。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

関税法(独語:ZG、仏語:LD)(SR 631.0)(ドイツ語)

-

関税率法(英語:CTA)(SR 632.10)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

一般関税率目録(2024年1月1日以降適用)(ドイツ語)

(5.3MB)

(5.3MB)

-

風袋重量政令(SR 632,13)(ドイツ語)

- その他参考情報

-

関税検索データベース(Tares)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

税関 原産地規則ポータル 日スイス経済連携協定

- ジェトロ 日本・スイス経済連携協定

-

連邦経済省経済事務局(英語:SECO) 日本との経済連携協定に関するウェブサイト(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

2. その他の税

調査時点:2025年1月

スイスへの輸入には、輸入関税に加え、付加価値税(VAT)が課されます。付加価値税法(英語:VAT Act)(SR 641.20)の改正により、付加価値税は、2025年1月1日から税率が引き上げられました。標準税率は8.1%ですが、調味料を含む食料品および飲料(アルコール飲料を除く)には、2.6%の軽減税率が適用されます。

3. その他

調査時点:2025年1月

なし

その他

調査時点:2025年1月

有機食品の認証と表示

有機食品を第三国からスイスに輸入し、販売するための規制は、有機政令(英語:Organic Farming Ordinance)(SR 910.18)、有機農業に関する連邦経済・教育・研究省令(SR 910.181)、有機農業に関する連邦経済省農業局による法令(SR 910.184)で規制されています。日本から調味料を有機表示してスイスに輸出する場合には、これらの定める要件を満たす必要があると同時に、事前に認証の取得が必要です。

スイスは、有機食品の輸入時に、EUの電子認証システムであるTRACES(Trade Control and Expert System)を利用しており、第三国からの輸入には、輸出ごとに検査証明書(COI:Certificate of Inspection)の電子的な発行が必要となります。TRACESの利用は、2020年1月1日以降義務付けられました。検査証明書(COI)は、貨物を発送する前に、輸出国の登録認定機関または当局によって発行される必要があります。検査証明書(COI)は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語のいずれかで作成します。TRACESには、スイス側の企業が登録する必要があり、スイスの輸入者または最初の荷受人は、委託した認定機関から、手続きに必要な情報を取得することになります。

有機JASの同等性を利用して、スイスで有機食品として販売する場合

日本とスイスは有機食品の同等性を相互承認しており、有機JAS認証制度の同等性がスイスでも認められています。これにより、日本で生産加工され、JAS法に基づいて認証された有機農産物、有機畜産物と有機加工品は、登録認定機関による検査証明書を取得すれば、例えばドイツ語の場合は「biologisch(オーガニック)」などと表示してスイスに輸入し販売することが可能となっています。有機加工食品の場合、食品の原材料は、日本産および日本が同等であると認めた国が原産のものに限られます。

スイスと有機同等性を認められた国と登録認定機関は、有機農業に関する連邦経済省農業局(独語:BLW、仏語:OFAG)の有機法令(SR 910.184)の付属書1の国リストに挙げられており、このリストで日本を参照すると、スイスに登録された登録認定機関を確認することができます。また、これらの機関は、農林水産省の「有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧」でも確認することができます。なお、これらの認証機関の有効期限は、2026年末に設定されていますので、その後の変更にも注意が必要です。

有機JASの同等性を利用せずに、スイスで有機食品として販売する場合

2021年1月以降は、EUの規則(EC)2021/232の付属書(Annex)IIに含まれるEUが認める第三国の登録認定機関で認証を受けたうえで、有機食品のスイスへの輸出が可能となっています。この付属書IIには、有機規則の付属書Iと同じ日本の認証機関も掲載されており、これらの機関からスイスの認証を得て、輸出を行うことも可能です。ただ、これらの認証機関の有効期限も調査時点では2026年末となっていますのであわせて注意が必要です。

ラベル表示について

スイスには国レベルで統一された有機認証マークはありません。民間の認証マークなどを表示する場合は、有機規則の定める要件を満たす必要があります。有機表示は、すべての公用語で次のように表示できるほか、そこから派生した慣習的な「Bio」や「Öko」といった表示も可能です。

- ドイツ語:biologisch, ökolgisch

- フランス語:biologique

- イタリア語:biologico

- ロマンシュ語:biologic

また、ラベル表示には、認証を受けた認証機関のコード番号を記載する必要があります。認証コードの表示方法はEUと同様、日本の認証機関の場合は「JP-BIO-数字3桁」のコードとなります。

関連リンク

- 関連省庁

-

連邦経済省農業局(独語:BLW、仏語:OFAG)(ドイツ語)

-

連邦経済・教育・研究省(英語:EAER)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

- 根拠法等

-

有機政令(Organic Farming Ordinance)(SR 910.18)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

有機農業に関する連邦経済省農業局による法令(SR 910.184)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

有機農業に関する経済・教育・研究省令(SR 910.181)(ドイツ語)

/ (英語)

/ (英語)

-

欧州委員会規則(EC)2021.2325の附属書II(英語)

- その他参考情報

-

連邦経済省農業局(独語:BLW、仏語:OFAG) 有機食品をスイスに輸入する際の情報(ドイツ語)

(81KB)

(81KB)

-

連邦経済省農業局(独語:BLW、仏語:OFAG)有機製品の表示(ドイツ語)

-

農林水産省 有機食品の検査認証制度 スイスとの輸出入について

-

農林水産省 有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧

(170KB)

(170KB)

閉じる

閉じる