知財判例データベース 同一特許における無効事件と権利範囲確認事件で特許権者による請求の範囲の解釈の主張が異なるという事情のみでは、禁反言の原則又は信義則に違反するとは認められない

基本情報

- 区分

- 特許

- 判断主体

- 特許法院

- 当事者

- 原告(特許権者、審判請求人) vs 被告(被請求人)

- 事件番号

- 2023ホ11593権利範囲確認(特)

- 言い渡し日

- 2023年11月30日

- 事件の経過

- 審決取消(その後上告棄却で確定)

概要

特許権者が無効審判では請求項の「連携部」を長孔形態だと主張して特許の有効性を主張したが、権利範囲確認審判では長孔形態でない円形まで権利範囲に属すると主張したことに対して、禁反言の原則及び信義則に違反するかが争われた。法院は特許の出願過程で公示される補正や意見陳述とは異なり、特許登録後の他の訴訟過程での主張にまで禁反言の原則及び信義則をそのまま適用することはできないと判示した。

事実関係

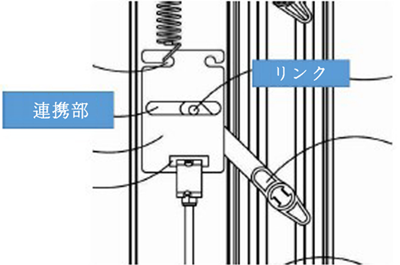

原告の本件特許は、建築物の室外機室に設けられる換気窓のアクチュエータ装置に関するもので、争点になった構成は、請求項1の「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」という構成である。本件特許明細書には上記構成の一実施例として、下記図のように長孔形態の連携部に上下方向の寸法がそれより小さいリンクが挿入されて上下左右にある程度動けるように締結された構造が提示されている。

<本件特許の図3:「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」の一実施例>

本件(権利範囲確認審判)に先立って進められた無効審判事件では、本件の原告(特許権者)は、「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」という構成の意味について「リンクが長孔形態の連携部内側を往復して動く構成」と説明して、先行発明との差異点を主張し、有効性を主張した。

一方、本件(権利範囲確認審判)において被告が実施する確認対象発明は、連携部が長孔形態ではなく円形である。これについて被告は、原告が無効審判事件では上記争点構成の意味について連携部が長孔形態であることを意味すると主張しているにもかかわらず、権利範囲確認審判事件では円形の連携部まで権利範囲に含まれると主張するのは禁反言の原則及び信義則に違反して許容されないと主張した。

判決内容

「リンクが連携部と遊動性あるように締結」部分の解釈

(1)関連法理特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められる(特許法第97条)。ただし、請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面等を参酌してこそ、その技術的な意味を正確に理解することができるので、請求の範囲に記載されている事項はその文言の一般的な意味を基礎としながらも、発明の説明や図面等を参酌してその文言で表現しようとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈すべきである。しかし、発明の説明や図面等を参酌したとしても、発明の説明や図面等の他の記載により請求の範囲を制限又は拡張して解釈することは許容されない(大法院2012.12.27.言渡2011フ3230判決、大法院2019.10.17.言渡2019ダ222782,222799判決等参照)。

(2)解釈

本件で争点になる「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されるという構成の部分は、リンクと連携部の具体的な形状や結合構造を描写するというよりはリンクが連携部に締結された状況でリンクと連携部の機能的状態(遊動性がなければならない)を表現している。辞書において「遊動」は「あちこち動き回る」又は「自由に動く」を意味するので、「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されることは文言自体の一般的な意味によりリンクが連携部に対して動くことができない固定された状態で締結されるのではなく、あちこち動いて相対位置を移動することができるように締結されるものと解釈されることができる。このような機能的状態を満たすリンクと連携部の具体的な形状や構造は無数に多いものであるところ、本件特許発明における発明の説明及び図面にはこのような機能的状態を満たすリンクと連携部の具体的な構造に関する一実施例として、左右に長く形成された長方形形態の楕円体連携部と上記楕円体連携部の上下間隔より小さい直径を有する円形のリンク結合構造を提示している。

その一方で、本件特許発明の明細書には、上述の[図3]の実施例とは異なる第2実施例も提示している[1]。

結局、本件特許発明の発明の説明と図面等を参酌すれば、本件請求項1の発明において「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されるようにする構成は、アクチュエータの張力荷重が遠心連動体の回転トルクに力を直接伝達せずに、駆動体の連携部を通じて遠心連動体のリンクに動力を間接的に伝達できるようにする技術的意義を有するという点が把握できる。さらに、上記構成がこのような技術的意義を有するためには、リンクが連携部に締結された状態でリンクが連携部と完全に固定されずに連携部の動きに応じてリンクが連携部内で相対運動(回転運動を含む)することができるように連携部とリンクの間に間隙又は遊隙が存在すれば足り、必ずしも図3の実施例のような長い長孔の連携部とリンクの形状と結合構造を有しなければならないわけではない。

以上を総合すれば、本件請求項1の発明の「リンクが連携部に遊動性あるように締結」されるようにすることは、「リンクが連携部に締結された状態でリンクが連携部と完全に固定されずに連携部の動きに応じてリンクが相対運動することができるように連携部とリンクとの間に間隙又は遊隙が存在する状態で締結されるようにする」という意味に解釈することが妥当である。

被告の禁反言又は信義則違反の主張に対する判断

(1)関連法理民事訴訟法第1条第2項は、「当事者と訴訟関係人は、信義に従い誠実に訴訟を行わなければならない。」と規定しているところ、民事訴訟手続でも信義則が適用されなければならない。訴訟手続き上、当事者一方が一定の主張を提出する等の訴訟行為をし、相手方当事者がそのような行為を信頼してそれを前提にその訴訟上の法的地位を決定した後に、信頼を提供した当事者が従前の見解と矛盾する挙動をしてきた場合、仮にそのような挙動を容認することになれば相手方の訴訟上の地位が不当に不利になり得るところ、かかる訴訟手続において当事者の矛盾した主張が手続の安定性を損ない訴訟手続を濫用するものと判断されるときには信義則が適用され得る。

しかしながら、民事訴訟において当事者は自身の利益を守るために可能なあらゆる法的主張を提出できるのが原則であり、特に証拠調べの結果に合わせて陳述や主張を変更する必要性が生じたりもするので、当事者が自らある訴訟行為をした後にこれを取消・変更することを許容する必要があり、自白の拘束力(民事訴訟法第288条)や時機に後れた攻撃・防御方法(民事訴訟法第149条)に該当しない以上、弁論終結時まで争点に対する見解を変更することができるので、実体的真実発見という民事訴訟の目標と調和をなすためには、訴訟上の矛盾した主張に対して信義則を適用するのはできるだけ慎重である必要がある。

したがって、信義誠実の原則に違反するという理由で当事者の訴訟上の主張を許容しないといえるためには、その主張と関連して相手方に信義を供与したか、客観的に判断して相手方が信義を有するということが正当な状態になければならず、このような相手方の信義に反して矛盾した主張をすることが正義の観念に照らして容認されることができない程度の状態に至らなければならない。

このような法理は民事訴訟法を準用する行政訴訟手続でもそのまま適用される。

(2)検討

上記法理に基づいて検討してみると、被告の主張のように、原告が同一の特許に関する従前の無効事件でしていた請求の範囲の解釈の主張に対してその内容と範囲を異にする主張を後続の権利範囲確認事件でしたという事情のみで、禁反言の原則又は信義則に違反する行為と認めることはできない。その具体的な理由は下記のとおりである。

1. 従前の無効事件において、両当事者は、各々自身の立場で請求の範囲の解釈と関連して自身に有利な法律的主張をしたのに過ぎず、原告が無効事件においてした請求の範囲の解釈に関連した主張が今後その請求の範囲の解釈を超える範囲に関しては権利行使をしないという旨の信義を相手方に供与したものと認めるだけの事情はない。さらに、原告がした請求の範囲の解釈に関連する主張が正当なものとして被告が信頼したとか、原告が請求の範囲の解釈に関して見解を変えないであろうという点に関して被告が正当な信頼を有するようになったと認める根拠もない。

2. 同一の当事者が同一の特許権に対して無効事件と権利範囲事件とでその請求の範囲の解釈を異なって主張することは適切でないという点は確かにある。しかしながら法院は、訴訟における請求の範囲の解釈に関する当事者の主張に拘束されないところ、特許権者が無効事件と侵害事件とで請求の範囲の解釈に関して異なって主張したという事情のみで信義則に違反して許容されないと判断するならば、従前の訴訟での原告の主張に事実上拘束力を認める結果となり、妥当ではない。

3. 特許権者が侵害訴訟等において出願過程での請求の範囲の補正や開陳又は特許登録後の訂正手続等によって意識的に除外する意思を表明したことと矛盾して広い範囲の権利範囲を主張することが禁反言の原則により許容されない場合はあるが(出願経過禁反言の原則、大法院2017.4.26.言渡2014フ638判決、大法院2018.8.1.言渡2015ダ244517)、訴訟の過程で当事者の特定の請求の範囲の解釈の主張が自身の請求の範囲の解釈の主張を超える部分を特許権の権利範囲から意識的に除こうとする対世的意志の表示であると断定することはできないだけでなく、また、出願経過禁反言の重要な理論的根拠のうちの一つは、審査過程及び訂正手続等が特許権の保護範囲を公示していることから特許侵害回避のために審査経過等を信頼した者の信頼を保護しなければならないという点であるところ、訴訟過程での特許権者の主張にこのような信頼が付与されたり、訴訟過程での特許権者の主張が特許権の保護範囲を公示する役割をすると認める根拠もないので、訴訟手続での当事者の主張に出願経過禁反言の原則をそのまま適用することはできない。

(3)小結論

したがって、先に述べた請求の範囲の解釈に代えて、本件審決が本件請求項1の発明の「リンクが連携部と遊動性あるように締結」という構成の意味を「遠心連動体のリンクが駆動体の連携部内で上下では少ない間隙だけ自由に相対的に移動することができ、前後では何らの制限もなしに自由に相対的に移動することができるように締結されること」(即ち、長孔形態の連携部を備えること)と解釈したことは、許容されない制限解釈に該当するので、本件審決は請求の範囲の解釈に関する法理に違反した違法がある。

専門家からのアドバイス

本判決は、特許権者がある特許の無効事件で請求の範囲の解釈の主張をした後、同一特許に対する権利範囲確認事件(又は侵害訴訟事件)でその内容と範囲を異にする主張をしたことが禁反言の原則又は信義則に違反するか否かが争点になった。本判決に対して被告は上告したが、上告審において審理不続行で棄却されて本判決は確定している。

本判決は上記争点について、特許出願過程では請求範囲の補正や意見陳述又は特許登録後の訂正手続等により意識的に除外する意思を示したことに対して出願経過禁反言の原則が適用されるが、これとは異なり、登録後の無効事件において特許権者がした請求の範囲の解釈の主張(「連携部」を長孔形態と解釈)に対してまで出願経過禁反言の原則をそのまま適用することはできないと判示し、その理由を詳細に提示した。これに加えて、上記無効事件の審決文を精査してみると、本件特許が有効と判断された理由は「連携部」を長孔形態と解釈したことが決定的な理由ではなく、他の差異点に基づいたものと理解されるところ、こうした事実関係も考慮されたものと考えられる。

これに関しては、本判決で言及されているように「原告が同一の特許に対する従前の無効事件でしていた請求の範囲の解釈の主張とその内容と範囲を異にする主張を、後続の権利範囲確認事件でしたという事情のみで禁反言の原則又は信義則に違反する行為とは認められない」とされており、法院の判断はその他の事情、すなわち具体的な事実関係により異なることがあるものと解釈できる。したがって、従前の事件と後続の事件とで請求の範囲の解釈について異なった主張をしたという事情に他の事由が加わる場合には、禁反言の原則又は信義則に違反する行為に該当する事案もあり得るという点を誤解してはならないだろう。

注記

-

本件特許明細書には、第2実施例として、「上記で説明された駆動体(10)は、連携部(8)が形成し形状記憶スプリング(2)の先端で固定手段によって結合された駆動体(10)と、連携部(8)が形成しバイアススプリング(3)の先端と結合した駆動体(10)とに各々分かれて分離された形態で備えて形状記憶スプリング(2)とバイアススプリング(3)の各々の連携部(8)がリンク(6)に遊動性あるように結合されても同一の仕事をすることができるということは無論である。」と記載されている。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる