知財判例データベース 溶媒和物に関する確認対象発明が、延長された物質特許の権利範囲に属すると判断した事例

基本情報

- 区分

- 特許

- 判断主体

- 特許法院

- 当事者

- 原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

- 事件番号

- 2023ホ13438権利範囲確認(特)

- 言い渡し日

- 2024年10月23日

- 事件の経過

- 確定

概要

原告の延長された物質特許に係る許可医薬品の有効成分はエドキサバントシル酸塩水和物であったところ、後発医薬品メーカーである被告は、エドキサバン遊離塩基2:1プロピレングリコール溶媒和物に変更し、これを確認対象発明として確認対象発明が原告の延長された物質特許の権利範囲に属さないという消極的権利範囲確認審判を請求した。これに対して特許審判院は認容審決をしたが、特許法院は確認対象発明のエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物への変更は特別な困難があるとは認められないので、確認対象発明は延長された特許発明の権利範囲に属し、特許発明の権利範囲から特許権者が「プロピレングリコール溶媒和物」を除外しようとする意思があったとも認められないと判断した。

事実関係

原告は、「ジアミン誘導体」を発明の名称とする発明に対して2002年6月20日に国際出願をし、2008年10月6日に特許登録を受けた。原告は2015年8月25日付でリクシアナ錠製品の医薬品許可に基づいて延長登録出願を行い、1604日の延長期間が与えられて特許発明の存続期間満了日は2026年11月10日に延長された。リクシアナ錠の有効成分はエドキサバントシル酸塩水和物であり、効能及び効果は非弁膜性心房細動患者における脳卒中及び全身性塞栓症のリスク減少、深部静脈血栓症及び肺塞栓症の治療、深部静脈血栓症及び肺塞栓症の再発リスクの減少である。

被告は、2022年10月7日、特許審判院に対し原告を相手取って確認対象発明に対する消極的権利範囲確認審判を請求しながら「存続期間が延長された特許発明の『エドキサバントシル酸塩水和物』から確認対象発明の『エドキサバン遊離塩基2:1プロピレングリコール溶媒和物』への置換の容易性が認められず、『溶媒和物』は審査段階で意識的に除外されたものなので、確認対象発明は存続期間が延長された特許発明の権利範囲に属さない」旨を主張した。特許審判院は、被告の審判請求を認容する審決をし、原告は上記審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

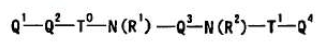

特許発明の代表請求項である請求項28は、下記のとおりである。

[請求項28]

下記化学式1 (置換基の詳細な記載は省略)で表される化合物、その塩、又はそれらの水和物。

(置換基の詳細な記載は省略)で表される化合物、その塩、又はそれらの水和物。上記の意識的除外に関連する特許発明の出願経過について、審査官は2008年4月4日付の意見提出通知において、出願発明に対して「溶媒和物」はどのような溶媒と溶媒和物をなすものかが把握できない表現であり、実施例に溶媒和物が全く記載されておらず、全ての溶媒と溶媒和物を形成することができるということが自明であると認める根拠がないので、特許法第42条第4項第1号及び第2号(サポート要件違反及び明確性違反)の規定に違反する旨を指摘した。これに対し、原告は2008年5月30日付で「溶媒和物」を「水和物」に補正しながら、このような水和物が実施例311に開示されているので、上記拒絶理由は解消されたものと思料される旨の意見書を提出した。これにより、かかる意見が反映されて上記請求項のように「化合物、その塩又はそれらの水和物」により特許登録決定がされた。

特許法院において、原告は下記のように主張した。

<1>確認対象発明のエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物は、特許発明のエドキサバン遊離塩基をそのまま含んで製造される薬物の固体形態として、存続期間が延長された特許発明に対して有効成分、治療効果及び用途が同一であるという点では争いがなく、確認対象発明の溶媒和物は、特許発明の属する技術分野で通常の技術者が容易に選択できる薬物の固体形態に過ぎない。

<2>特許法第95条の効力範囲を判断するにあたっては、溶媒和物がオリジナル医薬品の安全性・有効性資料を援用して生物学的同等性試験資料を提出し医薬品許可を受けるものであるという事情に基づいてみると、通常の技術者がそのような溶媒和物を固体形態の一種として容易に選択できるかという側面から変更容易性を判断すべきなのであって、固体形態の存在予測性及び製剤学的効果に基づいて物質特許の「変更容易性」を判断してはならない。

<3>特許発明は物質特許の権利範囲に関する判断基準が適用されるべきであって、「溶媒和物」という機能的表現を審査段階で削除したとしても活性化合物の均等範囲から特定物質形態を除外しようとする意思があったとは認められないので、確認対象発明は本件特許発明の請求の範囲から意識的に除外されたとは判断されない。

判決内容

特許法院は、まず関連法理として下記の内容を挙げた。

旧特許法(2011年12月2日に法律第11117号で改正される前のもの、以下同じ)第89条は「特許発明を実施するために他の法令の規定により許可を受け、又は登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下「許可等」という)のために必要な有効性・安全性等の試験により長期間を要する大統領令で定める発明である場合には、第88条第1項の規定にかかわらず、その実施することができなかった期間について5年の期間までその特許権の存続期間を延長することができる。」と規定し、薬事法等による許可等を受けるために特許発明を実施することができなかった期間だけ特許権の存続期間を延長する制度を置いている(大法院2017年11月29日言渡2017フ882,899判決等を参照)。上記条項における「長期間を要する大統領令で定める発明」の1つとして旧特許法施行令第7条第1号は、特許発明を実施するために旧薬事法(2007年4月11日に法律第8365号で改正される前のもの)第26条第1項又は第34条第1項の規定により品目許可を受けなければならない医薬品の発明を挙げている。

一方、存続期間が延長された特許権の効力に対し、旧特許法第95条は「その延長登録の理由になった許可等の対象物(その許可等において物について特定の用途の定めがある場合には、その用途に使用される物)に関するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。」と規定している。特許法は、このように存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ範囲を規定することで、請求の範囲を基準とせずに「その延長登録の理由になった許可等の対象物に関する特許発明の実施」と規定しているだけであることから、許可等の対象「品目」の実施に制限してはいない。

このような法令の規定と制度の趣旨等に照らしてみると、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明を実施するために薬事法により品目許可を受けた医薬品に対し、特定疾病に対する治療効果を奏すると期待される特定の有効成分、治療効果及び用途が同一であるか否かを中心に判断すべきである。特許権者が薬事法により品目許可を受けた医薬品に対し、特許侵害訴訟で相手方が生産等をした医薬品(以下「侵害製品」という)が薬学的に許容可能な塩等において違いがあるとしても、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)であれば容易にこれを選択することができる程度であるに過ぎず、人体に吸収される有効成分の薬理作用によって示される治療効果や用途が実質的に同一であるのであれば、存続期間が延長された特許権の効力が侵害製品に及ぶと判断すべきである(大法院2019年1月17日言渡2017ダ245798判決参照)。

続いて特許法院は、確認対象発明は許可対象医薬品に対し溶媒和物で違いがあるが、有効成分がエドキサバンで同一であり、有効成分による治療効果や用途も実質的に同一で、通常の技術者がその変更された溶媒和物を容易に選択することができることから、確認対象発明は存続期間が延長された本件特許発明の保護範囲に属すると判断した。その具体的な判断根拠として、特許法院は下記の内容を挙げた。

<1>通常、医薬化合物は医薬品に含まれる最終形態である主成分が「遊離形態」の化合物である場合もあるが、塩、溶媒和物、水和物、共結晶等の多様な固体形態で用いられる場合も多いところ、それぞれの固体形態については有効成分は同一であるものの溶解度、溶出速度、バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)、安定性等はそれぞれ異なって示されることから、製剤学的に望ましい物理化学的性質を有する薬物の固体形態を見出すために、通常、塩及び結晶多形等のスクリーニングスが行われている。上記のようなスクリーニングス手順を通じて特定固体形態が医薬品に適した「主成分」として最終的に選択されても、特別な事情がない限り、生体内に吸収されて薬効を発現するのは遊離形態の医薬化合物である。

<2>特許発明は、このような固体形態の種類を単に羅列しているのではなく、有効成分の代案的固体形態として「塩」とは区分して「溶媒和物」について別途に説明していることから、直接的に溶媒和物固体形態への変更を提案している。

<3>「プロピレングリコール」は1970年後半に医薬品の溶媒和物として報告されて以来、優れた物理化学的特性を有する溶媒和物が得られるということが何度も報告されているという点、プロピレングリコール溶媒和物は、医薬品の最初の許可だけでなく、後発走者のジェネリック医薬品に対しても活用された事例がある溶媒和物形態であるという点、確認対象発明は許可対象医薬品の有効性・安全性に関する許可資料を一部援用して生物学的同等性試験資料として品目許可を受けることができる医薬品に該当すると認められるという点を考慮すると、通常の技術者は審決当時、エドキサバンの代案的固体形態としてエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物を選択するのに特別な困難がないと判断するのが妥当である。

また、特許法院は、原告が特許発明の出願過程で特許発明の権利範囲から確認対象発明の「エドキサバンプロピレングリコール溶媒和物」を除外しようとする意思が存在したとは認め難いと判断した。特許法院の具体的な判断根拠は、下記のとおりである。

<1>特許発明は新規の化合物を提供するもので、保護を受けようとする事項は医薬活性を有する化合物としての物質特許である。医薬分野で有効成分に対する最適な形態を探索することが周知・慣用的に行われており、塩、溶媒和物等は有効成分化合物が医薬として薬効を十分に発現することができるように製剤化過程で変形させた代案的主成分形態として広く活用されてきている。理論的に存在可能な全ての塩や溶媒和物に関する実施例を物質特許の出願当時全て記載することは現実的に困難なので、医薬業界では具体的な実施例が記載されていなくても、「化学式Iの化合物」に加えて「医薬的に許容可能な塩」、「それらの溶媒和物」のような機能的表現を並列的に記載してきた。

<2>審査官の「どのような溶媒と溶媒和物をなすのか把握できず、実施例からも、その種類が確認されない」という拒絶理由は、「溶媒和物」に該当し得る溶媒の技術的範囲を確定できず、実際にどのような溶媒和物が製造されるか把握できないという趣旨で拒絶理由を通知したものと理解される。

<3>以上を考慮すると、ⅰ)拒絶理由に対応して許容される「溶媒」の文言範囲を物質特許の出願段階でどの範囲まで特定又は限定しなければならないかも不明確である点、ⅱ)特許発明の明細書で実行可能な溶媒和物の全ての実施例を記載するのは現実的に困難である点、ⅲ)物質特許である化学式Iの化合物を請求の範囲に明示しており、その溶媒和物及びその存在の可能性はよく知られているので「可能な全ての溶媒和物」を権利範囲から除外したとは認め難い点、ⅳ)原告としては物質特許である化学式Iの化合物を権利化するのに困難がなく、むしろ審査官の拒絶理由に応じない場合に進行し得る拒絶決定不服及びその後の手続進行による登録の遅れに代えて、迅速な権利化のために実施例311から確認される「水和物」に補正したと見られる点等に照らしてみると、エドキサバンの溶媒和物を意識的に除外したものとは断定し難い。

以上により、特許法院は、確認対象は存続期間が延長登録された特許発明の保護範囲に属すると判断した。

専門家からのアドバイス

過去に大法院は、後発医薬品メーカーの塩変更医薬品が、延長された物質特許の権利範囲に属するか否かが争われた事案において、先発医薬品と後発医薬品において有効成分、治療効果及び用途が同一であるか否かを中心に判断すべきであり、後発医薬品における変更が容易であるか否かを追加で検討すべきであるという判断基準を提示している(大法院2019年1月17日言渡2017ダ245798判決)。

本件では、後発医薬品メーカーの溶媒和物に対して上記の塩変更医薬品に関する判断基準が適用された上で、変更の容易性が争点になったところ、特許法院は変更の容易性を肯定した。加えて本件では、特許発明の審査過程で「溶媒和物」という用語に対して明確性要件及びサポート要件が指摘されて請求項から削除されたという事情が意識的除外に該当するかが争点になったが、特許法院は意識的除外に該当するとは認めなかった。すなわち特許法院は、物質特許に関する活性化合物の発明がなされてきて以来、多様な固体形態が研究されることが業界の実情であることに鑑みて、このような多様な固体形態に対して物質特許の効力を認めるべきであるという趣旨で判断したものと考えられる。

本件で上記のような結論に至った特許法院の判断根拠は、今後、後発医薬品の固体形態に対する紛争事案で参考にできるであろう。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる