知財判例データベース 特許発明の前提部ではなく特徴部が共通する先行発明を主先行発明として特定し、特許発明の進歩性を否定した事例

基本情報

- 区分

- 特許

- 判断主体

- 大法院

- 当事者

- 原告(特許権者) vs 被告(無効審判請求人)

- 事件番号

- 2021フ11216 登録無効(特)

- 言い渡し日

- 2024年10月08日

- 事件の経過

- 上告棄却(審決確定)

概要

主先行発明は特許発明の特徴部に該当する構成は開示しているが前提部に該当する構成が相違する事案において、法院は、当該分野の出願当時の技術水準や発展傾向等を考慮して主先行発明を特許発明の前提部に該当する構成を有する分野に適用することに困難性がないと判断して、特許発明の進歩性を否定した。

事実関係

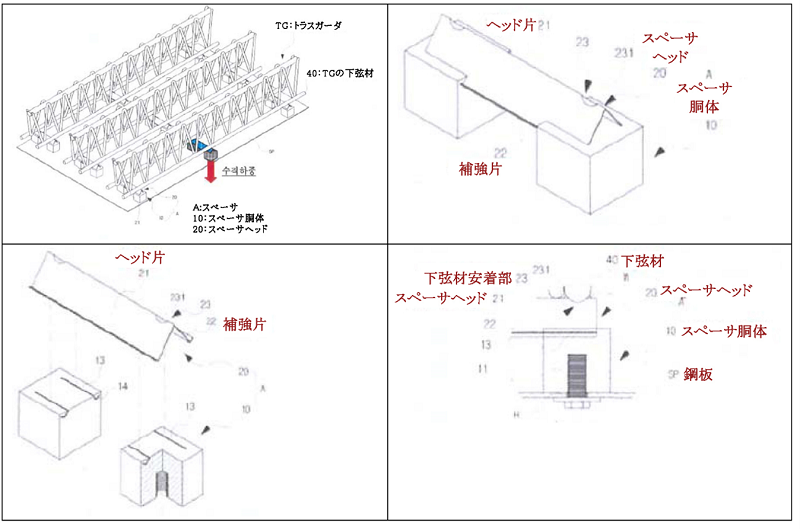

原告の本件特許は、コンクリート構造物の施工時に用いられるスペーサに関するもので、請求項1は次のとおりである。

【請求項1】

トラスガーダ(TG)と鋼板(SP)の間に備えられる脱型デッキ用スペーサ(A)において(構成1)、

上記スペーサ(A)は、2つの六面体で形成された合成樹脂材スペーサ胴体(10)がスチール材で形成されたスペーサヘッド(20)の長手方向両端部にそれぞれ結合されるようにインサート射出成形され(構成2)、

上記スペーサ胴体(10)は、下部に上部を向く雌ネジ(11)が形成され(構成3)、

上記スペーサヘッド(20)は、ヘッド片(21)が下部から上部に向けて狭くなるように折曲して長手方向に形成され、上記ヘッド片(21)の下端から外側上部へ補強片(22)が傾斜して折曲すること(構成4)を特徴とする脱型デッキ用スペーサ。

<本件特許の代表図面>

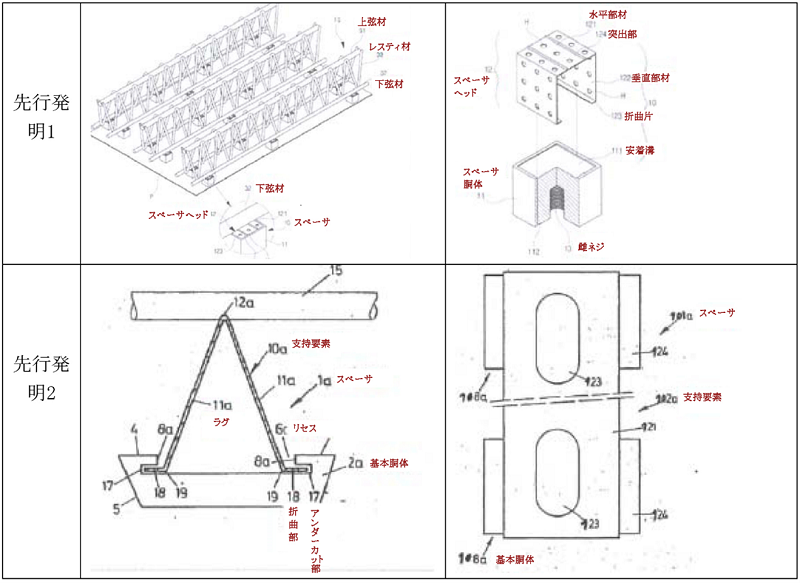

先行発明1は、本件特許と同様に脱型デッキ用スペーサに関するもので、雌ネジを備えた合成樹脂材のスペーサ胴体(11)とその上部に配置されるスペーサヘッド(12)を備えているが、スペーサヘッドの構成が本件特許と相違する。

一方、先行発明2は、型枠方式用スペーサに関するもので、本件特許のような逆三角形形状であるとともに補強片(22)を備えたスペーサヘッド(20)に類似の構造及び形状を有するスペーサ(1)を開示している。

特許法院は、被告が主張した無効事由[1]のうち、先行発明2を主先行発明とした場合と、先行発明1を主先行発明とした場合とについて、それぞれ下記のように進歩性が欠如する判断をした。

原審判決の要旨

(1)先行発明2を主先行発明とした進歩性の判断

先行発明2を主先行発明とした場合、構成1について、スペーサの適用分野が異なるという点(差異点1)、構成2について、本件特許のスペーサ胴体は合成樹脂材でありインサート射出成形方式でスペーサヘッドに結合される一方、先行発明2の対応構成は胴体がコンクリート材であり嵌合方式でヘッドに結合される点(差異点2)、構成3ついて、本件特許は胴体に雌ネジを備えるが先行発明2にはこれに対応する構成がない点(差異点3)、構成4について、本件特許のスペーサヘッドは 形状であるが、先行発明2の対応構成は

形状であるが、先行発明2の対応構成は  形状である点(差異点4)において差異がある。

形状である点(差異点4)において差異がある。上記差異点1~3に該当する構成は先行発明1に開示されており、また、脱型デッキ用スペーサ(本件特許、先行発明1)と型枠方式用スペーサ(先行発明2)は技術分野が異なるとは認められないため、結合の困難性がない。差異点4については目的と機能が同一の構成での単純な設計変更に過ぎない。よって、特許発明の進歩性が欠如する。

(2) 先行発明1を主先行発明とした判断

先行発明1を主先行発明とした場合、構成2について、本件特許はスペーサヘッドの両端に2つのスペーサ胴体が結合されるBar形態である一方、先行発明1は1つの胴体に1つのヘッドが結合される独立スペーサ形態であるという点(差異点1)、構成4について、本件特許のスペーサヘッドは 形状である一方、先行発明1は

形状である一方、先行発明1は  形状である点(差異点2)で差異がある。

形状である点(差異点2)で差異がある。差異点1については、この技術分野の他の公知技術(被告は先行発明5等、多様な公知資料を提出した)を参酌すると、独立スペーサ形態をBar形態に変更するのは容易である。差異点2については先行発明1の対応構成と目的及び機能が同一であり、また、先行発明2を結合して容易に導き出すことができる。よって、特許発明の進歩性が欠如する。

これに対して原告が上告をした。

判決内容

特許法第29条第2項で定める「その発明の属する技術分野」とは、原則的に当該特許発明が用いられる産業分野をいい(大法院2008.7.10. 言渡2006フ2059判決参照)、その範囲を定めるときは、発明の目的、技術的構成、作用効果の面を総合して客観的に判断すべきである(大法院1992.5.12. 言渡91フ1298判決、大法院2003.4.25. 言渡2002フ987判決参照)。

(1)先行発明1,2のスペーサと本件特許発明のスペーサは、いずれもスラブ工法でコンクリートを成形するための産業分野で用いられる技術である。先行発明1,2のスペーサと本件請求項1の発明のスペーサは、いずれも鉄筋(トラスガーダ)と型枠(デッキプレート)の間に配置される技術的構成で、コンクリートの被覆厚を確保する作用効果を有する。したがって、先行発明1,2と本件請求項1の発明は同一の技術分野に属する。

(2)本件特許発明の出願当時の技術水準、当該技術分野の発展傾向等を考慮すると、本件特許発明の出願当時に通常の技術者は、必要に応じて型枠方式に用いられるスペーサや脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサを選択的に適用することができるものであった。通常の技術者が、型枠方式に用いられるスペーサである先行発明2を脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサに適用することは、困難であるとはいえない。原審判示の差異点1は、通常の技術者が先行発明2に基づいて容易に克服することができる。

(3)インサート機能が含まれるスペーサは、本件特許発明の出願当時、型枠方式に用いられるスペーサをはじめとしてスペーサ分野で広く用いられていた周知慣用技術である。先行発明1には、雌ネジを備えることによりインサート機能を行う合成樹脂材のスペーサ胴体がスペーサヘッドにインサート射出成形で結合される構成が開示されている。通常の技術者が先行発明2を脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサに適用するために、先行発明1に開示された雌ネジ、インサート射出成形及び合成樹脂材構成を先行発明2に結合することは技術的に難しいとはいえない。先行発明2に先行発明1の上記構成要素を結合するために、必ずしも先行発明2の基本胴体に少なくない材料が用いられなければならないと考える根拠はない。先行発明2には、事前に支持要素と基本胴体の組立を完了した状態で提供する内容等が開示されている。先行発明2に先行発明1の上記構成要素を導入することが先行発明2の技術的意義を喪失させると断定することはできず、それに関する否定的教示があるとも認め難い。原審判示の差異点2,3は、通常の技術者が先行発明2の支持要素に先行発明1のスペーサ胴体を結合して容易に克服することができる。

(4)先行発明2の支持要素折曲部と本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片は、結合の程度を強くして離脱を防止する構成要素である。先行発明2の支持要素折曲部と本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片は、目的と機能が同一である。先行発明2の支持要素折曲部の形状を本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片の形状に変更することは、通常の創作範囲内にある単純な設計変更と判断される。原審判示の差異点4は、通常の技術者が先行発明2の支持要素によって容易に克服することができる。

よって、本件請求項1の発明は、通常の技術者が先行発明2に先行発明1を結合して容易に発明することができるので、進歩性が否定される。

専門家からのアドバイス

本件において無効審判請求人は、多数の先行発明を提出して特許無効のロジックを多様に主張しているところ、これは、2つの先行発明の単純な結合のみによって特許発明の構成が容易に導き出されるというロジックを組み立てるのに少なくない困難があったものと推察される。

そうした中で特許法院は、2つの無効ロジックに基づいてそれぞれで無効であると判断したが、最終的に大法院では、先行発明2を主先行発明とした場合の無効ロジックのみを判決文で採用した。大法院は、先行発明1を主先行発明とした場合の無効ロジックについては判決文で言及しておらず、これについていかなる意見を持っていたのかは不明であるものの、先行発明2を主先行発明とした場合の無効ロジックの方がより簡明で合理的であると判断した可能性も考えられる[2]。

こうした主先行発明の特定に関連し、韓国での審査・審判手続きや法院での進歩性判断においては、事後考察を防止するために、まず主先行発明を特定した後に無効ロジックの妥当性を判断する実務が確立している。ただし本事案のように、特許無効を主張する局面では主先行発明を必ずしも1つのみに特定しなければならないわけではなく、主先行発明を複数特定して無効の主張を展開することも可能である。この場合、過度に主先行発明を明確に特定しない無効の主張は、むしろ放漫な主張として弱点となったり裁判部の指摘を受けたりするおそれもある点には留意が必要である。

注記

-

被告は先行発明1,2のほかにも先行発明10までの多くの先行発明を提出して先行発明の多様な組合せによる無効事由を主張した。

-

先行発明1を主先行発明とした場合の無効ロジックは、先行発明2、5及び多数の周知慣用技術との結合を通じた無効ロジックとして組み立てることにより、先行発明2を主先行発明とした場合に比べて複雑な面がある。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる