知財判例データベース 複数の先行発明を結合して差異点を克服し導き出すことが容易であるとして特許発明の進歩性が否定された事例

基本情報

- 区分

- 特許

- 判断主体

- 特許法院

- 当事者

- 原告 株式会社A(特許権者) vs 被告 株式会社C

- 事件番号

- 2022ホ5959登録無効(特)

- 言い渡し日

- 2023年08月31日

- 事件の経過

- 原告敗(確定)

概要

特許発明は丸編機により編成される5本指ソックスの編成方法に関し、請求項1の発明は通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動を含む。これに対し先行発明1は、足指カバーの足の裏側部分と足の甲側部分の両縁部が連続するように筒状に編成すると開示しているのみで、通気孔を形成するように編み目を編んでなされる構成については明示的に開示していない点において差がある。しかし特許法院は、出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に、先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合して差異点を克服し導き出すことができると判示し、特許発明の進歩性を否定した。

事実関係

原告は、「丸編機により編成される5本指ソックス及びその編成方法」を名称とする発明について2007年9月20日付で特許登録を受けた。被告は、原告の特許発明について2021年8月30日付で特許審判院に進歩性の欠如を理由として無効審判を請求した。これに対し特許審判院は、「特許発明は通常の技術者が先行発明1、2又は先行発明1、3の結合により容易に発明することができる」ことを理由として、被告の審判請求を認容する審決をした。

原告の特許発明の請求項1は、次のとおりである。

[請求項1]

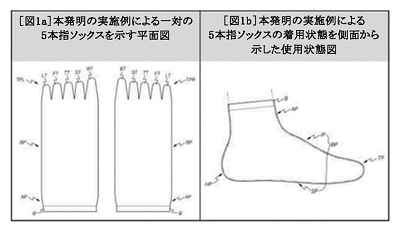

足首が着用される足首部(AP)、かかとを取り囲むかかと部(HP)、足の裏及び足の甲を取り囲むように足の裏部(SP)及び足の甲部(IP)からなる本体部(BP)、足指が着用される足指部(TP)により構成され、丸編機により編成される靴下において、

上記足指部(TP)は、それぞれの足指が着用されるように足の小指部(LT)、足の薬指部(FT)、足の中指部(TT)、足の人差し指部(ST)及び足の親指部(BT)を含んで順次編成し、

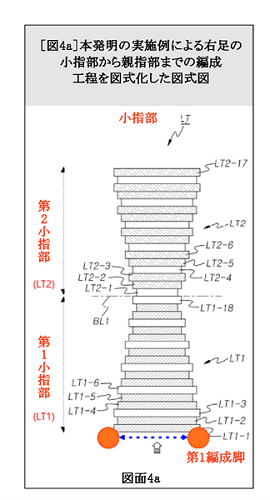

上記各足指部(LT)(FT)(TT)(ST)(BT)を編成するために一定の編成脚の間に配列される編み針の作動により編成される各足指部(LT)(FT)(TT)(ST)(BT)は、各編成脚内の編み針の編成作動により足の甲部(IP)の端部につながりながら緩やかに狭くなるように第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)をそれぞれ編成し、上記各第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)の端部につながりながら対称となるように第2足指部(LT2)(FT2)(TT2)(ST2)(BT2)をそれぞれ編成し、上記各第2足指部(LT2)(FT2)(TT2)(ST2)(BT2)は第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)それぞれの両側端部につながりながら通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動を含むことを特徴とする丸編機により編成される5本指ソックスの編成方法。

<特許発明の主な図面>

一方、先行発明1は日本公開特許公報特開2007-2362号に掲載された「靴下の製造方法」を発明の名称とする発明であり、先行発明2は日本公開特許公報特開2006-348428号に掲載された「靴下の編成方法」を発明の名称とする発明であり、先行発明3は韓国公開特許公報第1996-0003623号に掲載された「衛生靴下」を発明の名称とする発明である。

特許審判院は、特許発明の請求項1の進歩性の有無について下記のとおり判断した。

(1)請求項1の発明と先行発明1~3はいずれも「編織された5本指ソックス」に関するものである点において技術分野が共通し、請求項1の発明と先行発明1~3は編成物の構造に編成(編織)して5本指ソックスの円滑な通気性確保と足指の間の湿気除去を通じて快適な着用感を有する5本指ソックスを提供しようとする点において共通の目的を有している。

(2)差異点1は「各編成脚内の編み針の編成作動により足の甲部(IP)の端部につながりながら足指部の幅が緩やかに狭くなるように編成すること」に関するものである。先行発明1では編み針数の減少又は増加を通じて足指カバーを足指によく合うように編成しており、このような編み針数の調整を通じて編み幅を調節することは、この技術分野の技術常識に該当することであり、先行発明2では丸編機の編み針の正/逆往復回転によりニードルアップ及びニードルダウンによる編み幅の減少又は編み幅の増加をさせながら編成することで足指部の幅が緩やかに狭くなりながら編成されるといえるため、通常の技術者が先行発明1、2から差異点1を容易に導き出すことができる。

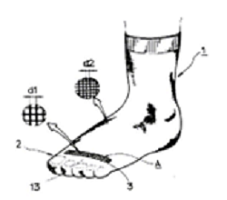

(3)差異点2は「通気孔が各足指部の両側端部に編み目を編んでなされる編成作動により形成されること」に関するが、先行発明1は丸編機により編成される足指部の編み目(ループ)の粗さと伸縮性の関係を示しており、先行発明1においても丸編機の編成作動により編成された5本指ソックスが編成物のループ構造を有しているため、当然通気孔が存在することを容易に予想できる。先行発明2においても各足指カバー部の両側端部に編み目を編んでなされる編成作動がなされることが分かり、それにより通気孔が形成されることは自明な事項ということができる。先行発明3には水虫が発生しやすい部位の靴下の編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成させて通風口(図1のA:d1>d2)が形成されるようにし、空気が円滑に流れるようにすることに特徴があると記載されているため、通常の技術者が先行発明1、2又は先行発明1、3から差異点2を容易に導き出すことができる。

<先行発明3の図1>

原告は、特許発明の進歩性を否定した特許審判院の審決を不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

判決内容

特許法院は、特許発明と先行発明1を対比し、「請求項1の発明は通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動を含む一方、先行発明1は足指カバーの足の裏側部分と足の甲側部分の両縁部が連続するように筒状に編成することを開示しているのみで、通気孔を形成するように編み目を編んでなされる構成については明示的に開示していない」点において差があるとした上で、次の理由により、上記差異点は先行発明1、3により容易に発明することができるため特許発明の進歩性が否定されると判断した。

(1)請求項1の発明は、第1足指部と第2足指部の両側端部がつながるように編み目を編んで編成作動をし、足指部に通気孔を形成することにより快適な着用感を維持するようにしていることが把握できる。

(2)先行発明1の明細書及び図面には、「一般的に丸編機による編み組織の特徴は編み組織の目の粗さを部分的に任意に設定して伸縮性を自由に変更できる点にある」と記載されており、丸編機により編成した編み組織の例が示されており、編み目の粗さ[編み目の高さ(T)及び/又は幅(W)]を調節して各部分の伸縮性を自由に変更する構成が示されているが、請求項1の発明においては通気孔の大きさ等を限定していないため、請求項1の発明の「通気孔」は編み目の粗さが大きいことと実質的に同一である。

(3)乙第7号証によると、編み目の粗さを調節して編物の伸縮性を調節することは、特許発明の出願当時、通常の技術者に既に広く知られていたため、通常の技術者が公知となった技術を参酌して、先行発明1の5本指ソックスから上記差異点の構成を容易に導き出すことができる。

(4)先行発明3は、水虫が発生しやすい部位の編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成させて通風口が形成されるようにし、空気が円滑に流れるようにしているため、先行発明3には靴下に通気孔を形成する構成が開示されている。

(5)先行発明1と先行発明3は、具体的な技術分野が類似し、空気が円滑に流れるようにして水虫の発生を予防する点においてその目的と技術的特徴が共通するため、特許発明の出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に基づき、これに先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合し、差異点を克服し導き出すことができるというべきである。

専門家からのアドバイス

韓国において、複数の先行技術文献を引用して出願発明の進歩性を判断する基準に関しては、その引用される先行技術を組み合わせ又は結合することにより当該出願発明に至らしめる暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうでなくとも当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等に鑑みて、通常の技術者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合に限り、当該出願発明の進歩性が否定される(大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決、2009年10月29日言渡2009フ1644判決等)。

本件の事例も、複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断する基準を提示した従来の大法院判例と軌を一にしたものといえる。具体的に本件では、特許発明の編物に形成された「通気孔」が先行発明との差異点として認定された。これについて先行発明1には「編み目の粗さを調節して伸縮性を自由に変更する構成」が記載されていたにとどまるが、被告が提出した証拠資料では「編み目の粗さを調節して編物の伸縮性を調節すること」が特許発明の出願当時、通常の技術者に既に広く知られていたと認められるところ、こうした特許発明の出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に基づき、これに先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合し、差異点を克服して特許発明を容易に導き出すことができると判断されたのである。

本件は進歩性が否定された事例であったが、韓国での実務上、複数の先行技術文献を結合して発明の進歩性が認められるか否かの判断は、先行技術文献を結合して特許発明に至らしめる暗示・動機等が先行技術文献に提示されているかを検討するとともに、当該先行技術文献の結合が容易であるかを判断するために出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等を参酌することが望ましい。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる