知財判例データベース 特許発明の技術思想が公知の場合において、均等侵害とされる製品の対応構成要素との間で個別の機能や役割を比較した上で均等侵害を否定した事例

基本情報

- 区分

- 特許

- 判断主体

- 大法院

- 当事者

- 原告、被上告人(特許権者) vs 被告、上告人(侵害被疑者)

- 事件番号

- 2019ダ237302特許侵害差止(特)

- 言い渡し日

- 2021年03月11日

- 事件の経過

- 確定(2021年07月09日)

概要

侵害製品の均等侵害の成否判断において、特許発明と侵害製品との間に構成の相違点があっても、特許発明と課題の解決原理が同一であり、実質的に同一の作用効果を奏し、侵害製品の構成に変更することが当業者であれば誰でも容易に考えることができる程度であれば、特別な事情がない限り、均等侵害に該当する。しかし、特許発明の技術思想が公知となっている場合には、相違点に該当する特許発明と侵害製品の各対応構成要素の個別の機能や役割などを比較して均等性を判断すべきであるが、本事案においては対応構成要素の作用効果に違いがあり、侵害製品の構成への変更も容易ではないことを理由として均等侵害を否定した。

事実関係

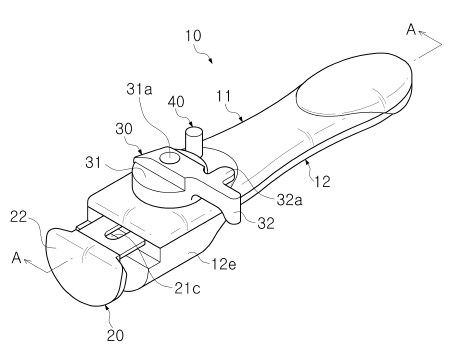

図:特許発明の調理容器用着脱式取っ手の斜視図

※ロータリー式回転部(30)を反時計方向に回転させると、スライディング部(20)が前後移動して引っ込む構成である。ピン部材(40)の押下操作により上記前後移動を制御可能としている。

図示されていないが、内部の構造として、ロータリー式回転部(30)の回転軸が「指示片」に相当する。

これについて、原審は均等侵害を認定したが、大法院は均等侵害を否定した。各判決の内容のうち、判断が食い違って下された部分を中心に紹介する。

(1) 相違点1について

本件特許発明の明細書の記載を詳察すると、本件請求項1の発明が先行技術と差別化される技術思想の核心は、「支持片の回転運動により第1弾性スプリングを復元させるかまたは圧縮してスライディング板が直線往復運動するようにすること」と言える(構成要素3)。

ところが、被告実施製品もレバー軸が回転する力により一対のコイルスプリングを復元させるかまたは圧縮してスライド片を前後方に移動させる構成を採択し、前述の本件請求項1の発明の技術思想の核心をそのまま有しており、回転運動を直線往復運動へと転換させるという結果も異ならない。すなわち、被告実施製品のこの部分の構成は、本件請求項1の発明の構成要素3と課題の解決原理が同一であるのみならず、実質的に同一の作用効果を奏する。

被告実施製品に採用された往復スライダークランク機構の原理は、機構学の教科書に載っているほど広く知られている周知慣用の技術に該当する。そうであれば、本件請求項1の発明の構成要素3を被告実施製品の対応構成に変更することは、当業者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度であると言うべきである。

(2) 相違点2について

本件特許発明の明細書の記載を詳察すると、本件請求項1の発明が先行技術と差別化される技術思想の核心は、「ピン部材をその前端部は上部に露出され、後端部は第2弾性スプリングにより弾性的に支持されるように設け、使用者のピン部材前端部の押圧操作による第2弾性スプリングの復元と圧縮により上下に遊動しながらスライディング板の前後方移動を制御すること」と言える(構成要素4)。

被告実施製品は、(中略)細部的な構造には多少の違いがあるが、結局のところ、ボタンをその前端部は上部に露出させ、後端部は係止片により弾性的に支持されるように設け、係止片の先端部が使用者のボタン前端部の押圧操作による係止片の変形と復元により上下に遊動しながらスライディング片の前後方移動を制御する点において、前述した本件請求項1の発明の技術思想の核心をそのまま有している。これにより、使用の途中で不注意によって取っ手が調理容器から分離されることを防止する側面において、本件請求項1の発明と実質的に同一の作用効果を奏する。

ピン部材の弾性的押圧操作によってスライディング板の前後方移動を制御する作用効果を具現するための多様な技術的方法が、調理容器の取っ手に関する技術分野をはじめとした種々の技術分野において既に開示されており、被告実施製品の構造も被告実施製品の製造時点で既に広く知られていた技術に該当するため、本件請求項1の発明の構成要素4を被告実施製品の対応構成に変更することは、当業者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度に過ぎないと言うべきである。

これに対し、被告は上告を提起した。

判決内容

(1) 法理

侵害製品と特許発明の課題の解決原理が同一か否かを判断するときは、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのでなく、明細書に記載された発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみるとき、特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断すべきである。

作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術において解決されなかった技術課題であって特許発明が解決した課題を侵害製品も解決するかを中心に判断すべきである。したがって、発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が侵害製品などにおいても具現されているならば、作用効果が実質的に同一であると言うことが原則である。しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時、既に公知となっていたか、公知となっていたに他ならないものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心は特許発明に特有であると言えず、特許発明が先行技術で解決されなかった技術課題を解決したと言うこともできない。このようなときは、特許発明の技術思想の核心が侵害製品などにおいて具現されているかをもって作用効果が実質的に同一か否かを判断できず、均等性が問題になる構成要素の個別の機能や役割などを比較して判断すべきである(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決、大法院2019年2月14日言渡2015フ2327判決など参照)。

(2) 上記法理と記録を参酌して詳察する。

(中略)

本件特許発明の発明の説明には、本件請求項1の発明と関連し、「取っ手を片手で把持した状態でロータリー式作動部を親指のみを用いて操作できるため、操作性と使用上の利便性を向上させることができる。また、スライディング部の移動を制御するピン部材が取っ手の上面側に形成されており、取っ手が調理容器に結合した状態でそのピン部材の上面がロータリー式回転部に形成された半球状突出部により遮られるようになるため、取っ手を調理容器に結合した状態で、使用者の不注意などによってピン部材を加圧することが全くなくなり、これにより従来頻繁に発生していた事故を予防する」と記載されている。

しかし、上記のように発明の説明から把握される「ロータリー式作動部を操作してスライディング板を前後方に移動させる技術思想」と「上面に形成されたボタンを通じて押圧部材またはピン部材を上下遊動させてスライディング板の前後方移動を制御し、手違いによるボタン加圧を防止する技術思想」は、本件請求項1の発明の出願当時、公知となっていた公開特許公報(乙第11号証)、公開実用新案公報(甲第30号証)などに示されている。

そうであれば、上記のような技術思想は本件請求項1の発明に特有であると言えず、本件請求項1の発明が先行技術において解決されなかった技術課題を解決したと言うこともできないため、作用効果が実質的に同一か否かは、上記技術思想を具現するかを基準とすることはできず、相違点1、2の各対応構成要素の個別の機能や役割などを比較して決定すべきである。

まず、相違点2について詳察すると、本件請求項1の発明は、「上・下部部材及びスライディング板を貫通して設けられたピン部材」によってロータリー式作動部を回転させても、ピン部材が解除されない限り取っ手が調理容器から分離されない一方、被告実施製品は、係止片がスライディング片から上部に傾斜して折り曲げられて一体に形成されているため、取っ手を付着するときの反対方向にレバーを回転させるだけでもレバーと牽引ロッドで連結されているスライド片が前進して係止片が上部部材内面に形成されたストッパにかかることにより取っ手と調理用具が若干分離され、この状態でレバー中央に設けられたボタンを押して直接係止片を押せば係止片がストッパから解除されて完全分離状態に至る点で作用効果に差がある。

また、本件請求項1の発明のピン部材は、別途の弾性部材である第2弾性スプリングにより支持されて上下遊動する一方、被告実施製品の係止片は、それ自体が弾性を有するが、本件請求項1の発明のピン部材を係止片に変更する場合、本件請求項1の発明のボタンとスライド片の相対的な移動関係のみならず、連結構成の配列関係を大幅に変更しなければならず、本件請求項1の発明にはピン部材を係止片に変更する暗示や動機が提示されてもいない。このような点において、本件請求項1の発明の「上・下部部材及びスライディング板を貫通して設けられたピン部材と第2弾性スプリング」の構成を被告実施製品の「係止片」に容易に変更することができるとは言い難い。

従って、被告実施製品は、本件請求項1の発明の「上・下部部材とスライディング板を貫通して設けられたピン部材及び第2弾性スプリング」と均等な要素を含んでいないため、本件請求項1の発明を侵害すると言えない。

専門家からのアドバイス

本件の大法院判決が説示した均等侵害の判断法理は、従来の法理を変更する新たなものではない。原審判決でも同一の法理に基づいて均等侵害の判断をしたのだが、大法院は原審判決と結論は異なるものとなった。

結論が異なった理由は、法理の適用にあると見られ、具体的には「侵害製品と特許発明の課題の解決原理が同一であるか否かを判断する場合には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比するとき、特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない」という法理をいかに適用するかが、結論に影響したものと見られる。

原審判決は、特許発明と侵害製品との間に存在する相違点(本件においては相違点1と相違点2)別に、それぞれ当該構成と関係した特許発明の技術思想の核心を把握した後、そのような技術思想が侵害製品の対応構成要素によっても発揮されるため均等であると判断した。これに対し、大法院は、相違点別にそれぞれ特許発明の技術思想の核心を把握するのでなく、特許発明全体(すなわち、請求項1の発明全体)に対して明細書の記載から把握される技術思想の核心を整理した後、それが先行技術により公知となっているかを詳察し、それが先行技術により公知となっているとした上で、さらに各相違点に対して個別に機能と役割の違いを判断したものである。

今回の大法院判決は、上述した均等侵害の法理が具体的に事案に適用される過程を示している点において意味がある。今後、均等侵害を主張またはそれに防御すべき場面においては、本件で大法院が 均等侵害の法理をいかに適用したかを参考することは有意であると思われる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる