知財判例データベース 商品間の牽連性は不正の目的を判断する一つの要件に過ぎないものであって、牽連性の有無が不正の目的を認める唯一の要件ではないと判断した事案。

基本情報

- 区分

- 商標

- 判断主体

- 特許法院

- 当事者

- 原告vs.被告

- 事件番号

- 2014ホ1655判決

- 言い渡し日

- 2014年05月29日

- 事件の経過

- 請求棄却

概要

421

商品間の牽連性は不正の目的を判断する一つの要件に過ぎないものであって、牽連性の有無が不正の目的を認める唯一の要件ではないと判断した事案。

事実関係

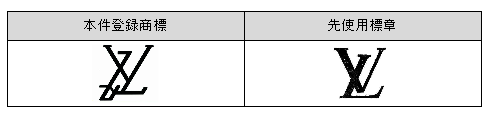

原告の本件登録商標は商品類区分第18類のソーセージ製造用腸などを主な指定商品とする商標であって、対して被告の先使用標章はハンドバッグなどかばん類について主に使用されている。

被告は2012年3月30日付で原告を相手取り、本件登録商標は先使用標章および被告の商標登録番号第118012号商標との関係で商標法第7条第1項第6号、第7号、第9号乃至第12号に該当するとして特許審判院に登録無効審判を請求したところ、特許審判院は本件登録商標は商標法第7条第1項第10号[1]に該当するとして登録無効の本件審決をしたため、原告は、本件登録商標は先使用標章と類似せず、取引実情も互いに異なり混同を引き起こすおそれがないとして特許法院に審決取消し訴訟を提起した。特許法院は、(1)本件登録商標のうち請求の趣旨に記載した指定商品を除いた残りの部分は商標法第7条第1項第12号[2]に該当し登録無効であるが、(2)請求の趣旨に記載した指定商品部分は先使用標章と経済的牽連関係が認められず不正の目的が認められないので商標法第7条第1項第12号に該当しないため、上記(1)については原告の請求を棄却し、(2)については本件審決を取消す差戻し前判決をした。原告は(1)に関する差戻し前判決の取消し、被告は(2)に関する差戻し前判決の取消しを求めて大法院にそれぞれ上告し、大法院は2014年2月27日、被告の上告を受け入れて差戻し前判決のうち(2)について破棄して特許法院に差戻し、(1)については原告の上告を棄却する差戻し判決をした。

判決内容

-

商標の類似性標の類否は対比される商標を外観、呼称、観念の3つの側面から客観的、全体的、利確的に観察し、取引上誤認・混同のおそれがあるか否かによって判断すべきであるところ、特に図形商標においてはその外観が与える支配的印象が同一・類似で、両商標を同一・類似の商品にともに使用する場合、一般需要者や取引者をして出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるなら両商標は類似するとみなければならない(大法院2013年7月25日言渡2011フ1548判決等)。

件の場合、先使用標章と本件登録商標は線の太さや細部の形状などにおいて差異はあるが、標章を構成するモチーフと形態および表現方法が非常に類似し、全体的に観察するときその外観が与える支配的な印象が類似する。一方、先使用標章に初めて接する需要者は単なる図形としてのみ認識するはずであって先使用標章からいかなる呼称や観念も容易に導出されないので、両標章の呼称と観念は互いに対比できない。このような点に、先使用標章が韓国内外で周知・著名な標章であるという点を考え合わせると、外観が呼称と観念を圧倒して全体的に類似するので、本件の場合、一般需要者や取引者をして商品の出所の誤認・混同を生じさせる。

- 経済的牽連性の有無 大法院は2005年4月14日言渡2004フ3379判決で、経済的牽連関係が不正の目的の有無に対する判断要素になると判示したところがあり、これに基づいて本件原告は、経済的牽連関係がないため不正の目的がないと主張した。これに対し特許法院は、本件登録商標の指定商品のうち請求の趣旨記載部分は先使用標章の使用商品との経済的牽連関係がないとしても、経済的牽連関係は商標法第7条第1項第12号の「不正の目的」を判断するための一つの考慮事項に過ぎないものであって、経済的牽連関係がないという理由だけで上記商標法条項の当否が左右されるものではないと判示して、先使用標章の周知・著名程度および創作性の程度、原告の商標出願前歴、および本件登録商標は請求の趣旨記載の指定商品以外に先使用標章の使用商品と経済的牽連関係が密接な商品を多数含んでいる点などを総合すれば原告の不正の目的を十分に認めることができる以上、請求の趣旨記載部分の指定商品が先使用標章と経済的牽連関係がないという理由だけでこの部分に対し商標法第7条第1項第12号に該当しないということはできない、したがって原告の主張は受け入れられないと判断した。

専門家からのアドバイス

本件で論点になった商標法第7条第1項第12号は、韓国内または外国の需要者間に特定人の商標であると認識されている、いわゆる周知商標が韓国内で登録されていないことに乗じて第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、周知商標に化体された営業上の信用や顧客吸引力などの無形の価値を傷つけたり、または周知商標権者の韓国内での営業を妨害する等の方法で周知商標権者に損害を加え、もしくはこのような模倣商標を利用して不当な利益を得る目的で使用する商標はその登録を認めないという趣旨である。

したがって、この規定に該当するためには、特定人の商標は周知商標と同一・類似であることはもちろん、「不正の目的」が存在している必要があるが、「不正の目的」の有無は特定人の商標の周知・著名性または創作性の程度、両商標と出願人のとの同一・類似性の程度、出願人と特定人との間でこの商標をめぐる交渉が行われたかどうかの有無、その交渉の内容、その他両当事者の関係、出願人が出願商標を利用した事業を具体的に準備していたか、両出願商標の指定商品の同一・類似性ないしは経済的牽連関係の有無、取引実情などを総合的に考慮する必要があり、これらは出願商標の出願当時を基準に判断しなければならないというのが過去の大法院の態度である(2005年4月14日言渡2004フ3379判決)。

本件において、指定商品間の経済的牽連関係が認められないので不正の目的が認定されないとした差戻し前の原審(特許法院)の判断と、その後の大法院および控訴審(特許法院)の判断とが分かれたのは、本件登録商標の指定商品は一部が重なる一方で、その以外の相当部分が重なっておらず、経済的牽連関係のない指定商品については「不正の目的」が認められないと判断したためであった。 本件の場合、最終的に法院は、経済的牽連関係は一つの判断要素に過ぎず、経済的牽連関係がないとしても他の要素から不正の目的を認めることができるとみて、一部指定商品は経済的牽連性が低くとも指定商品全体が不正の目的に基づく出願であると結論づけている。

周知・著名な商標を保有している日本企業の観点からは、本件特許法院の判決は商標法第7条第1項第12号違反の主張と関連し、対象となる登録商標に経済的牽連関係がある商品が一部指定されているのであれば、一部牽連性の低い商品が含まれていても、全指定商品について不正の目的に基づく出願と認めさせることができる根拠が生まれたという点で注目に値する。

注記

-

商標法第7条1項10号

需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生ずるおそれがある商標 -

商標法第7条第1項12号

国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。

担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)

E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp

Tel :+82-2-3210-0195

閉じる

閉じる